[翻译] 控制论革命者 :阿连德时期智利的技术与政治 导论 政治与技术的愿景

版权免责声明:该译文仅供学习参考,严禁用于任何商业用途,请于保存后24小时内自觉删除,一切由违规保存或分享文本产生的法律责任,翻译组概不负责。

版权信息:

Cybernetics Revolutionaries Technology and Politics in Allende’s Chile

Introduction: Political and Technological Visions

Eden Medina 1976-

The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England

© 2011 Massachusetts Institute of Technology

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and retrieval) without permission in writing from the publisher. For information about special quantity discounts, please email special_sales@mitpress.mit.edu

ISBN 978-0-262-01649-0 (hardcover : alk. paper)

ISBN 978-0-262-29738-7 (retail e-book)

本章译者:@雾雨 塔莉娅 审稿/校对/润色:@BIG-BENZI @追曲565

鉴于译者时间仓促,水平有限,错漏在所难免,敬请读者指正

我想,我正在智利尽最大努力以实现权力的下放。政府已经进行了这方面的改革,我认为这些改革是一种正确的控制论(good cybernetics)。——斯塔福德·比尔,1973年2月

本书讲述了政治与科技两大愿景交汇的历史。政治方面是要尝试和平地通过现存民主制度实现社会主义变革,科技方面则是在互联网离成为日常还有二十余年的年代建立一个能够实时控制经济的计算机体系。和所有乌托邦一样,这些愿景美好却难以实现。然而,研究这些愿景能揭示一个南美政府如何尽力在冷战的顶峰时期掌握自己的命运,如何尽力让计算机科技变成引导社会进行结构性转变的政治工程的一部分。这本书通过上述两个乌托邦愿景的交汇回答了一个科技史的中心问题:科技与政治的关系是什么?

控制论(cybernetics)是一种二战后兴起,有关通讯和控制的跨学科科学,它在政治与科技两个乌托邦工程中都起到了作用,并把它们联系起来。控制论理念不仅塑造了雄心勃勃的计算机体系设计,也塑造了建造它的人们看待政治变革进程的方式。然而,此书不仅聚焦于机械和理念。本书研究的核心是一群试图创造一个新的政治与科技现实的人们,正是他们在七十年代初期同美苏的战略雄心决裂。

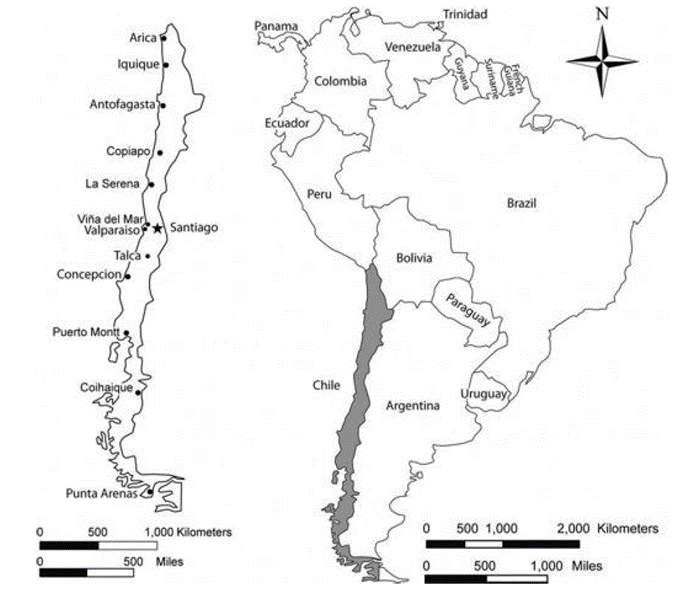

本书背景位于南美国家智利,版图形如窄条,夹在安第斯山脉与太平洋之间。1970年,智利选民选择了在萨尔瓦多·阿连德·戈森斯(Salvador Guillermo Allende Gossens)的领导下通过民主道路进行社会主义变革。在60年代基督教民主党的温和改革失败之后,智利的社会主义也发生了转向。[1]

作为智利首位民主选举的社会主义总统,阿连德计划了一种新的政治模式——第三条道路,它有别于美苏两国的体制与意识形态。阿连德想要智利转变为社会主义国家,但也想和平地尊重国家既有的民主进程与制度。阿连德政府最优先要做的事情包括:将生产资料所有权从跨国公司与智利寡头手中收回并整合为国有、收入再分配和工人参与管理的机制。[2]阿连德希望保存民主制度中的既定的选举结果、个人自由(包括思想、言论、出版、集会自由)和法治。他保证通过宪法进行社会主义改革意味着让智利的道路有别于古巴和苏联的社会主义。他的纲领被称为智利社会主义道路。

智利是拉丁美洲的一个例外。从1932到1973年,智利以拥有拉美持续时间最长的民主统治而自豪。[3]阿连德对外承诺社会主义和平改革与保证言论自由,这与邻国,比如阿根廷和巴西的政治状况形成强烈对比。这两个国家以防范共产主义的名义,保持着镇压性的独裁政府,直到1970年阿连德当选时,这两国仍在军政府掌控下。智利还是全球冷战的战场和美国关注的中心。1962到1969年间,智利共收到十亿美元的“争取进步联盟计划”的援助[4](译注:Alliance of Progress是美国和拉美国家共同推动的拉美经济社会发展计划的名称)。美国对智利援助的金额比其他任何一个拉美国家都要多。美国相信这种级别的援助能帮助改善智利人民的生活水平以阻止穷人和工人阶级转向共产主义。

美国采取了一系列非公开行动回应当时阿连德的当选,以防止智利转向社会主义。这些行动包括资助反对党和反对派的媒体机构,以及蓄意破坏智利经济。例如,美国启动了非公开的金融封锁并大幅减少了对智利的援助。美国也利用其巨大影响力切断了对智利的国际支援、双边援助以及私人银行信贷,并阻止智利重新协商修改从上届政府继承来的国家债务条款,还减少了美国对智利的出口额度。[5]阿连德关于改变智利迄今为止的社会与经济结构的承诺也遭到了智利特权阶层的强烈反对。尽管如此,智利对民主体制长期且坚定的承诺,使得智利与全球的有识之士都想知道阿连德政府是否能成功探索出一种新的政治模式。

这场政治实验恰好为另一场雄心勃勃的技术实验搭好了舞台。智利最重要的产业的国有化挑战了阿连德政府的管理能力。[6]迅速的国有化进程与大量的国企雇员(阿连德减少失业人口的努力)在这些挑战上又添了一笔。此外,政府缺乏足够的合格人员来运行新的国有产业,生产也因为备用零件与原材料的短缺受到影响。一个智利政府的小团队相信全部的问题都可以被计算机和通讯科技解决。他们开始与一个英国的技术专家团队合作,试图建立一个新的工业管理体系。

从1971到1973年,这个跨国团队着手于创造这个新的技术系统。英国人叫它Project Cybersyn(协同控制工程),而智利人叫它Proyecto Synco。他们所展望的这个系统拓展了70年代早期(科技)可能性的边界且解决了复杂的工程问题,如实时控制,对动态系统的数据进行建模,计算机网络等。更令人印象深刻的是,这个团队使用智利有限的科技资源,且采用不同于产业更为发达的国家的方法解决了问题。这个系统计划使用新的通讯方式来向政府传达实时的国企工厂生产数据。这些数据被提供给了用于预计未来的工厂运行模式的统计软件。因此智利政府能够在危机到来之前意识到危机并阻止其发生。这个系统包括了一个计算机处理的经济模拟器,它能在政策投入实施之前使得政策制定者测试他们经济理念。最终,这个计划的系统需要一个未来主义的指挥室(operation room)来容纳受召集的政府成员,使他们快速地理解国家的经济状况并且在近期数据的提醒下迅速完成决策。

团队中的一些成员甚至推断,这个技术系统能够被设计来用于改变智利的社会关系,使之符合智利社会主义的目标。例如,一些人认为这个系统呈现出了提高工人参与管理程度的方法。统计软件能通过给生产进程建模来评估工厂运行模式。团队成员主张工人应当参与建模过程以参与这项技术的设计和国家层面的经济管理。一年多过去后,这个队伍做好了原型系统并希望能毕其功于一役,以帮助政府继续掌权并提升智利的经济水平。

在本书中,我研究了政治与科技愿景的交汇点,以及那些在现实历史剧场中参演的演员为“表演”所付出的努力。我想通过这个交汇点来理解历史中科技与政治相互之间产生的影响。本书借鉴了历史学和科技社会学早期重要作品的一些观点:科技不只是技术工作的产物,还是社会协商的结果。[7]然而本书并不想通过破除将社会与科技二分的偏见来揭示技术工程背后的政治因素。相反,我从最开始就没有为这个偏见准备位置。在阿连德时代,政治触及了智利生活的方方面面,包括科学、工程活动和技术的设计与使用(比如协同控制工程)。政治同样影响了国内外的外部人士对协同控制工程的反应。 因此现实并非如前文所说,政治并不躲在技术工程的背后,而明显地是科技史的一部分。

此外,本书关心的重点并非为科技是否中立这种问题。[8]正如此前历史、社会学和哲学研究所揭示的那样。与其说科技是价值中立的,还不如说科技是历史环境的产物,科技本身也参与进对历史环境的塑造之中。[9]作为一个案例研究,协同控制工程提供了一个清楚的例子:特殊的政治、经济环境如何支撑起了一项特殊的技术。

本书是理解如下内容的一次尝试:(1)政府如何预想通过计算机和通讯科技来给社会带来结构性转变。(2)技术专家们如何努力将政治价值嵌入技术系统的设计之中。(3)同上述做法相关联的挑战;(4)对科技的研究如何提升我们对一个历史时期的理解。我使用政治价值(political value)这个术语来指涉一个特定的概念:在政治工程中心的理念和原则,比如民主、自主参与管理、自由、国家控制。我在本书从头到尾地使用技术专家(technologist)这个术语来指涉具有专门技术知识的职业白领阶层,比如控制论专家、工程师、计算机科学家、运筹学学者、统计学者,有时还有工业设计师。我打算反对使用一个大家更熟悉的词汇——技术官僚(technocrat),因为它在阿连德任期内带有贬义色彩。在这个时期该词汇频繁地用于指代那些相信技术、相信给专家赋予权力比政治改革更重要的人。技术官僚这个术语同样与皮诺切特的独裁有关,专家们在自己的领域比如工程、经济学或金融中用这个词来标榜自己:他们是不关心政治的,他们只想要用他们的知识为智利的国家发展做贡献。这两个定义都不能确切地指代这段历史中的专家的身份。[10]

在这个时代,政府技术专家、行政人员、政治家和公众都投入进了一场明确的讨论:科技和政治的关系是什么?如何设计并使用技术来提出并实现政治目标?本书试图通过研究这个时代来解决问题。无独有偶,历史学家加布里埃·赫克特(Gabrielle Hecht)、保罗·爱德华(Paul Edward)与肯•亚尔德(Ken Alder)用相似的历史时代来表现一些目标——如民族主义、指挥和控制、技术治国主义(technocracy)的变革——如何产生特定的科技,以及相反的,这些特定的科技如何塑造这些目标,如何形塑权力形态,如何在政治战略中起到作用。[11]本书因而也建立在这些历史学家的开创性工作之上。和这些学者一样,我利用这段历史来展示科技和政治如何深刻地纠缠在一起并相互构成的;然而不同的是,我是在欧美以外的背景(指智利)下完成的。

我同样推进了观察以研究科技如何能够使我们的政治文本(readings)复杂化,因而也使我们对政治的理解复杂化。像“政治目标”和“政治工程”这样的短语暗示了我们存在一个共识:我们要实现什么,如何去实现。但是现实没有这么“齐整”。不同意、不一致与争论弥漫于智利通向社会主义的道路上,这种观点的多元性使创造一门用于实现政治理想的技术变得困难(如果不是不可能的话)。在执政联盟及其中各个党派中、在技术专家的团体中有着各种讨论如何让智利走向社会主义的观点。这里我利用协同控制工程这个技术系统的历史来阐明存在于智利社会主义实践的观点分歧,同时展示技术专家、政府官员、工厂管理层和工人们如何使这个行动步骤变得明确。我利用技术系统的历史来打开装着政治之谜的黑匣子,正如我利用政治来打开装着科技之谜的黑匣子。

在政府花费了巨量人力财力和科技资源的情况下,为什么用技术来实现政治价值依然是极端困难的?这里面还有许多原因。社会技术工程(sociotechnical engineering)的理念是讨论的重点,我使用社会技术工程这个术语来指代技术的设计与围绕着设计本身的社会的、组织的(organizational)关系。它们支撑起了与政治工程相对应的权力形态[12]。通过社会技术工程的实践,智利与英国的技术专家尝试着实施协同控制工程并用它来撑起智利的民主社会主义原则。举个例子,这个系统包含了一种能在国家控制增强的情况下保护个人自由的机制。一些技术专家同时尝试着使用协同控制工程给工人带来自主参与经济管理,使得工人能够同运筹学家合作。我认为,考虑到这个系统支持着工人参与管理和去中心化控制(decentralized control)等等价值,协同控制工程需要实现且维持住设计者详细规定好的社会关系、组织(organizational)关系以及技术关系。然而,也可能会事与愿违:改革上述这些关系会导致系统生产出包括极权主义在内的政治权力形态,这可与智利民主社会主义的概念大不相同。

最终,本书证明了研究科技的发展有助于学者理解历史与政治的进程。在社会主义革命与增强的民族主义的背景下,对协同控制工程的研究显示了:智利革命的局限;自上而下的改革(revolution)和自下而上的革命(revolution)之间持续的冲突;阶级偏见、性别歧视和系统化官僚制的遗产;以及会给予国外专门技术以特权的现代性基本假设。科技是历史文本。只有阅读了这些文本,我们才能理解历史。[13]

智利的控制论

控制论在本书中占据中心位置。给这个词下一个一般性的定义是不太可能的,毕竟这些年来,在该领域中的人给控制论下了各种不同的定义。而领域的开创者之一,麻省理工学院数学家诺伯特·维纳(Norbert Wiener)提供了一个被引次数最多的定义。在1948年他把控制论描述为对于“在动物和机器中控制和通讯”的研究。[14]控制论这个词汇通常混杂着对工程学和生物学的隐喻,近到人脑运行远到计算机机电作业的描述。一些控制论社区的成员将控制论视为一种用于对机器、器官和组织研究的通用语言。在40年代末50年代初,这些向大学发出的洞见与呼吁同一些卓越研究者发生了共鸣,这些研究者分布在生理学、心理学、人类学、数学、电气工程学等等领域。控制论思想影响了后世在信息理论、计算机、认知科学、工程学、生物学和社会科学等等方面的工作。控制论同样传播到了学院以外而进入了许多领域,其中工业管理是控制论探索到的最具深度的领域。

本书与增长中的控制论历史文献进行对话。这给这个学术积累已经非常丰富的领域增添了不同国家的经验,包括对美国、苏联、英国、东德、中国和法国控制论实践的研究。[15]在这些其他国家控制论历史的背景之下,智利的经验为历史学家罗纳德·克兰(Ronald Kline)提出的论点“控制论的不统一”(disunity of cybernetics)的有效性提供了论据。相对于美国控制论社区强调要如何建立一个普遍的科学这种更早期的控制论研究,克兰认为控制论依赖于种种国家、历史与特定学科背景等不同事物上。[16]通过展示智利的政治、经济和历史背景如何塑造并使智利控制论经验与其他国家不同,本书得以建立在克兰的工作基础之上。

本书同样证明了控制论历史的内容不只是一批不同国家各自的经验;这还是个跨国的事业。科学和技术的历史通常包含跨国合作与科学理念、科技产品从一个国家背景移动到另一个国家背景的过程。然而,这种的移动过程格外地醒目,因为我们能够发现南方国家(译注:南方国家一般泛指欠发达国家,而北方泛指发达国家,这种分类方法源自穷国集中于南半球,富国集中于北半球)由于背负着殖民遗产与经济依赖,向这里传播的科学理念和科技产品被更多地宣传,也就理所当然更加明显。不过,本书挑战了从北向南输送科学技术这样简陋的科技传播模型。科学理念和技术起源于许多不同的地方并向多个方向传播,包括从南向北。

二十世纪智利的科学科技史是具有高度跨国性质的,控制论的历史也不例外。智利几乎从一开始就与国际控制论学界相联系。诺伯特·维纳在麻省理工学院的论文档案馆里保存了一封从智利寄来的信。仅仅在1949年他的书《控制论》第一次出版的三个月后,他便收到了这封信。《控制论》这本书由于将跨学科科学带入公众视野而广受赞誉。而写信的智利人名叫雷蒙多·托莱多·托莱多(Raimundo Toledo Toledo,译注:原文如此),他写信是向这位著名的麻省理工数学家寻求关于他构造的简易计算机器的一些建议。托莱多曾从《时代》杂志上的一篇文章了解到了维纳的作品,他请求维纳送他一本《控制论》。[17]正如这次通信展示的,智利人从美国的出版物中了解到美国人在控制论方面的研究,同美国控制论社区的引导者相联系,与控制论理念接洽,并早在1949年就尝试着构造他们自己的计算机器。智利几乎从领域起步时就参与了全球控制论的历史。这显现了控制论的历史发生的区域比目前为止的文献中所认可的地理区域要广阔得多,也显现了这些全球性的事情互相纠缠在一起的必然。

这本书讲述了另一个控制论跨国联系的故事,基本上是在智利和英国之间。这个联系是证明科技发展具有历史偶然性的好例子。协同控制工程之所以成为可能,归功于一次理念、人员、技术和历史时刻的特殊汇合。在70年代早期的智利,国家挑起政治变革的努力将英国控制论专家斯塔福德·比尔(Stafford Beer)的理念和智利政府已做出的提升科技能力(尤其是计算机方面)的努力汇合到了一起。正如本书所展示的,智利特殊的历史、政治和科技环境允许阿连德政府以不同于更发达的国家的方式来采用计算机技术和控制论理念(并且,这理论上不太可能在更发达的国家发生)。

读者须知本书中的一些重要角色与事件是相当充满争议的。比如说,阿连德便是拉丁美洲史上一个评价两极化的形象。他带着实现社会正义的理想就职总统,却被一次暴力的政变所推翻,并直接导致了智利社会主义道路的终结与他本人的殉职。他因而被一些人描述成一位烈士。然而阿连德也被描绘为一个摧毁智利经济、使消费品严重短缺的负面角色。其他的解释则把这位前总统描绘成一个充满矛盾和冲突的人,他嗜好女人和布尔乔亚的奢侈品,而他的政治理想却又主张建设一个更加公平正义的社会。阿连德的总统任期使得智利早已存在的政治分歧与阶级矛盾更为激化,这些不同群体的成员在阿连德时期和随后的皮诺切特独裁时期有了不同的经历。记忆的疤痕还未完全愈合,它们继续塑造着人们对阿连德任期的解释和理解。

近年来,对协同控制工程的解释众说纷坛。[18]智利艺术家们多样地描写这个工程,有的把它描绘成社会主义乌托邦的一部分,有的把它说成是比尔喝了太多威士忌的产物,有的把它当做是智利人技艺高超的证据。[19]一本在2008年出版的科幻作品将这项工程视为极权控制的工具,视之为社会主义的成功必然有负面作用的证据。而智利科技博客上最近发布的一些内容将这个系统视为一个灵感来源。[20]此外,本书采访的一些智利计算机行业先驱相信,这个工程没有引发历史关注的原因仅仅是因为它从未完工。无论如何,正如本书所证明的,研究创新性的技术系统具有历史性的价值,即便这个系统可能从未实现过。

斯塔福德·比尔,那位在协同控制工程的设计中起重要作用的英国控制论专家,也常常同争议打交道。比尔的仰慕者因他的才智、渊博和非常规的思考方式将他视为一个不被理解的天才。另一方面,贬低他的人说他有着浮夸的言论,却没有实际成就的支撑,把他描绘为一个自卖自夸的人。[21]

甚至控制论本身,作为一门关于通讯和控制的跨学科研究,也得到了不同的解释。有许多档案表明一些顶尖的战后科学头脑被这个领域及其对普遍性的承诺所吸引。关于反馈、控制、系统分析和信息传递的控制论思想影响了许多领域的工作。比如说,控制论思想影响了运筹学、计算机工程、控制工程、复杂系统、心理学和神经系统科学的发展轨迹。

今天有一些科学家已经给予了这些控制论专家深深的认同。已有历史学家比如克兰对产生这种情况的原因进行了深入的研究,不过它们在本书的讨论范围之外。[22]对控制论的一种流行的误解导致了科学界的一些人不屑于重视这个概念,控制论也并不在政府资金资助的范围内。即使在50年代(大概是这个领域的全盛期),科学界的人们因为控制论处于跨学科领域便把它当做肤浅的东西,批评它缺乏定量研究的严谨性,并且宣称它的方法论只不过是由类比组成的。对控制论的流行想象通常与科幻作品和风尚潮流有关,比如说“戴尼提”(Dianetics),一种由L.罗恩·哈伯德(L.Ron Hubbard)在1950年发展出来的一套关于身心关系的理论。这种流行想象是十分没有好处的。

比尔在1959年写下了一句话:“新的科学(指控制论)经常面对着嘲笑与学术界的不尊重。”但是比尔很乐观,并继续写道:“核裂变被人嘲笑也就是没多久之前的事,离我们更近的太空旅行还曾不受尊重呢。”[23]他希望控制论在科学界的形象会因为人们认识到这门关于控制的科学的价值而得到改善。在2010年,美国控制论学会(American society of Cybernetic)仅仅有82位成员。[24]尽管控制论仍旧是一个正在活动的领域,但它没有达到比尔和其他控制论学界成员所想象的那种巨大影响力。

将这些人、技术和理念以公正的方式呈现出来,与此同时要把握住使得这些东西聚集到一起的时代细节,这些构成了我写作本书的一大挑战。关于控制论定义、阿连德政府、协同控制工程与斯塔福德·比尔的作品的讨论仍在继续。这本书的定稿成为了这些讨论与理解他们共同重要性的一部分。[25]与此同时,对于这些理念、人、技术和历史时刻的不同且通常矛盾的理解使得研究这些复杂又微妙的科技—政治关系成为可能。这也是我在本书中所致力于探索的事物。

本书结构

本书按照年代展开了六个章节,并阐明了科技—政治关系的不同方面。第一章探索了为什么智利政府成员愿意打算将斯塔福德·比尔关于控制论管理的作品应用于智利经济的规划。我认为控制论和智利社会主义的联结在一定意义上缘起于比尔和人民团结阵线(西语缩写UP/西语Unidad Popular/英语Popular Unity),后者是阿连德执政联盟的名字。他们在科学和政治两个截然不同的领域内探索着相似的概念。举个例子,比尔和人民团结阵线都对能一边维持系统稳定一边促进结构性转变的新兴方法,以及协调地方自治与中心凝聚的平衡感兴趣。此外,本章解释了一些比尔作品里的核心概念,它们塑造了协同控制工程的设计。

第二章描述了人民团结阵线的经济计划和政府在阿连德就任第一年年末面临的挑战。它解释了为什么控制论的管理方法看上去能够解决这些困难,也因此解释了为什么它能够吸引阿连德国有化计划里的领导层人员。我讨论了智利政府成员如何将计算机和通讯科技视为实现人民团结阵线承诺的结构性转变的工具。此外,我描绘了这个系统的设计如何区别于同期其他使用计算机用于通讯和控制的方式的尝试,这也反映了人民团结阵线在科学技术上的立场。通过追溯孕育了创新计算机系统的智利民主社会主义革新政治实践,我在这一章主张政治革新能促进科技创新。

第三章和第四章探讨了政治目标、背景和意识形态如何塑造了技术系统的设计。这两章记载了智利民主社会主义理念如何影响了协同控制工程的设计和其目标。这个目标要创造大众广泛参与、去中心化和反官僚主义的经济管理模式的同时促进提高生产水平。这两章也调查了英国和智利的技术专家如何尝试在技术设计中注入政治价值。在第三章,我还追踪了智利如何在有限的科技资源(因为美国领导的经济封锁,情况变得更加严峻)下使协同控制工程方面的技术专家用不同于其他国家路径的方式执行了计算机网络工程。

第四章记述了协同控制工程的技术专家们是如何努力向技术设计和社会组织关系的构建和运用中嵌入政治价值的。我利用投入到社会技术工程中的努力来展示这些历史的演员仅仅对革命有着有限的认识。特别是,早已存在的性别、阶级和技术实践束缚了协同控制工程的技术专家想象政治改革和技术可能性的方式。

第五章论证了科技能以使特定行动变得可能的方式来塑造政治史的走向。在一个危机时刻——换句话说,在一个以卡车司机罢工开始并威胁到阿连德政权的大罢工时期——本用于协同控制工程的通讯网络将国家政府的垂直命令和智利工厂车间内的水平活动联结到了一起。这个通讯网络使政府能够接触到当下国家活动的信息并把它用于制定决策,然后使用网络在全国各地迅速并可靠地传达它的指令。这些能力帮助政府承受住并度过了被广泛视作阿连德政府分水岭时刻的危机。从智利历史的角度看,第五章是本书最关键的一章。本章同样记录了工程团队内的分歧:关于怎样用协同控制工程来推动智利社会主义道路发展的观点,并因此展示了科技史的文本能展现内在于政治工程中错综复杂的东西。

第六章分析了冷战如何影响记者、智利政府成员、英国科学界看待协同控制工程的方式。即使这个工程团队的成员尝试设计一个能够反映并支持智利民主社会主义价值的系统,外界观察者还是屡次将协同控制工程视为一种已成现实的极权主义。这些解释反映了英国和智利人对一个全能政府的恐惧、冷战意识形态的两极化和反对派对阿连德的攻击。以第五章为基础,本章也追溯了多样的、时常彼此冲突的观点。这些对待协同控制工程的不同争议将引出当时人民团结阵线政府对待不断加剧的经济危机的方式。在1973年9月11日,一场军事政变给人民团结阵线政府划上了一个暴力的句号。军方破坏了智利的社会主义政治实验,同时也终结了这个国家的控制论管理技术实验。不管这个建设中的系统是好是坏,由于政变,国际地缘政治开始在科技发展中扮演决定性的角色。

智利没能实现它民主社会主义的政治梦想,也没能实现实时经济管理的科技梦想。然而智利努力创造这个不寻常的、雄心勃勃的和未来主义意味的技术的故事,阐明了人们曾尝试过使用计算机和通讯科技来影响社会、经济和政治变革。它进一步展现了一个有着有限科技资源的国家用它所有的一切资源,以创造性的方式突破了当时被认为不可行的技术边界。最终,它证明了计算机领域的科技创新在比常识更广泛的地域内发生着。这个更广泛的创新地理区域不能被简单地视为各个离散的国家故事的集合,毕竟这个区域被多方向、跨国家的科技产品与专业知识的流动连接着,被具有广泛影响力的国际地缘政治连接着。

注释

1:由爱德华多·弗雷·蒙塔尔瓦(Eduardo Frei Montalva)领导的基督教民主党(PDC/Christian Democratic Party)政府实现了一些值得注意的成就。该政府使教育和福利水平有了显著提升,对农业改革计划有积极追求,并取得了对智利铜矿的过半所有权(这个过程被人们称为智利化Chileanization),还在建立妇女与穷人的地方自助组织上迈出了一大步(即Promoción popular)(译注:Promoción popular是弗雷政府执政期间自由革命计划(Revolución en libertad)的一部分,内容包括建立合作社和新的社会组织)。在弗雷任期内,国家住房公司(CORVI)建造了大约87000栋房屋。政府新设立了三千所学校。到1970年,也就是弗雷在任最后一年,政府已让95%的智利儿童接受了小学教育。参见Simon Collier and Willam F.Sater,A History of Chile,1808-1994,nd ed(New York:Cambridge University Press,2004),312.政治学者Arturo Valenzuela写下:在弗雷任期内,用于医疗保健的公共开支提升了136%,用于住房的开支提升了130%,用于教育的开支提升了167%。见Arturo Valenzuela,The Breakdown of Democratic Regimes:Chile(Baltimore:Johns Hopkins University Press,1978)25.然而,弗雷任期内政府同样见证并指导了外国投资的提升,投资尤其来自于美国的跨国公司。到1970年,外国利益集团控制了智利百大企业中的四十个。三十个最大的美国跨国公司中有二十四个在智利设有分公司。随着智利私人投资的减少,外国公司控制了占全部四分之一的智利工业资本。政府提升外国投资的努力加深了智利的经济依赖,未能减轻智利的失业问题,将满足外国公司和国际贷款机构放在比国内政策更加优先的位置上。因此,Brian Loveman认为弗雷政府通过吸引外国资本以进行现代化的努力,是个“悲惨的失败”。Brian Loveman,Chile:The Legacy of Hispanic Capitalism,3rd ed.(New York:Oxford University Press,2001),238.

2. 关于阿连德的经济计划, 参见 J. Ann Zammit, The Chilean Road to Socialism: Proceedings of an ODEPLAN—IDS Round Table, March 1972 (Austin: University of Texas Press, 1973); Sergio Bitar, Chile: Experiment in Democracy, translated by Sam Sherman, vol. 6 (Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1986); Barbara Stallings, Class Conflict and Economic Development in Chile, 1958–1973 (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1978);Valenzuela, The Breakdown of Democratic Regimes; Peter Winn, Weavers of Revolution: The Yarur Workers and Chile’s Road to Socialism (New York: Oxford University Press, 1986). On worker participation, see Juan G. Espinosa and Andrew S. Zimbalist, Economic Democracy: Workers’ Participation in Chilean Industry, 1970–1973 (New York: Academic Press, 1978), and Peter Winn, “Workers into Managers:Worker Participation in the Chilean Textile Industry,” in June Nash, Jorge Dandler, and Nicholas Hopkins, eds., Popular Participation in Social Change: Cooperatives, Collectives, and Nationalized Industry (Chicago: Mouton, 1976), 577–601.

3. 从1932到1973年智利每一位民选总统都执政了整个六年任期(选举连任是法律禁止的),并且每一次行政机构换届都是和平发生的。而且智利有着分布在政治光谱上各个政党间竞争辩论的传统。政党通常组成联盟以赢得选举,考虑到活动中的党派数量,这是必然的。1930年有超过30个活动党派,1970年降低到10个。这种令人担心的政治背景对执政能力,行政部门和立法部门都制造了大量的挑战,尤其是当执政联盟的共识因内部争论而损害的时候。尽管智利的政党随着时间流逝变换了名字,一些主要政党直到1970年还是有很大影响力的。民族党(The National Party)在1966年由传统的保守主义与自由主义党派组合而成,并成为智利右翼第一大党。反教权激进党(The anticlerical Radical Party)站在政治的中间位置,也于1938到1952年执掌总统办公室。该党后来被创立于1957年,且占据着中间派统治地位的基督教民主党所取代。共产党和社会党是智利左翼的支柱,智利共产党(Chilean Communist Party)建立于1922年并一直在民主政治中活跃,直到1948年被一条维持了十年的法令禁止为止。社会党(The Socialist Party)于1933年由集合了一些左翼运动的小组织而建立,并长期在智利活跃。该党领导层在宪政框架之内行动并且尊重民主体制。许多社会党领导人是中产阶级,还有一些是富裕阶层的。在社会党的创立者中有一个来自Valparaíso的医生,名叫阿连德。

4. 这个数字里包括了援助金和贷款。见U.S. Senate, Covert Action in Chile, 1964-1973:Staff Report of the Select Committee to Study Governmental Operation with Respect to Intelligence Activities (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1975), 151.

5. Peter Kornbluh,智利文件工程国家安全档案主任,细致地探寻了尼克松政府关于美国对智利干涉的文件档案。见Peter Kornbluh,The Pinocht File:A Declassfied Dossier on Atrocity and Accountability(New York,New Press,2003).

6. 在阿连德任期的最后,智利工业销售产品总数的百分之四十是由国家运营的制造业企业产出的。Espinosa and Zimbalist,Economic Democracy,50.

7. 参见Donald Mackenzie, Inventing Accuracy: A Historical Sociology of Nuclear Missile Guidance (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1990).

8. Langdon Winner 在他的经典文章中参与了这场辩论 “Do Artifacts Have Politics?” in Winner, The Whale and the Reactor: A Search for Limits in an Age of High Technology (Chicago: University of Chicago Press, 1986), 19–39.

9. 参见Andrew Feenberg, Questioning Technology (New York: Routledge, 1999).

10. 作为智利史上的技术治国主义的延伸讨论,see Patricio Silva, In the Name of Reason: Technocrats and Politics in Chile (University Park: Pennsylvania State University Press, 2008.Theodore Roszak认为对技术治国主义的负面评价帮助引起了美国六十年代的反文化运动,他通过观察1942到1972这些年,将反文化运动的六十年代放入大背景中来理解。Theodore Roszak, The Making of a Counterculture (Berkeley: University of California Press, 1995).Fred Turner通过展示1960到90年代反文化和计算机专业相结合产生的高科技赛博文化,比如说《连线》(Wired)杂志,提供了对技术治国主义与反文化关系的不同解读。Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism (Chicago:University of Chicago Press, 2006)

11. 见Gabrielle Hecht, The Radiance of France: Nuclear Power and National Identity after World War II (Cambridge,Mass.: MIT Press, 1998); Paul N. Edwards, The Closed World: Computers and the Politics of Discourse in Cold War America(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996); and Ken Alder, Engineering the Revolution: Arms and Enlightenment in France, 1763–5(Princeton: Princeton University Press, 1997).

12. 我并非使用社会技术工程(sociotechnical engineering)这个术语的第一人。比如说,John Law和Michel Callon在1988年用这个术语来描述人群、组织、机器和科学发现如何被动员进工程实践。Law同样在1987年的评论文章中使用了这个术语,但并没有在文本中给出这个词的定义。更加晚近的时候这个术语被用于指涉这样的实践:系统设计师同利益相关人员共同工作以设计考虑到社会环境的计算机系统并最终用于社会环境。见John Law and Michel Callon, “Engineering and Sociology in a Military Aircraft Project: A Network Analysis of Technological Change,” Social Problems 35, no. 3 (1988): 284–297; John Law, “The Structure of Sociotechnical Engineering: A Review of the New Sociology of Technology,” Sociological Review 35, no. 1–2(1987): 404–425; Alexis Morris, “Socio-Technical Systems in ICT: A Comprehensive Survey,” Technical Report #DISI-090-054,University of Trento, Italy, September 2009.相反,我使用这个术语来指涉制造一个科技产品的工程实践与关于它的建构和用途的社会与组织关系。这种社会技术工程的目的是生成一个有能力支撑住同政治工程目标与价值相匹配的权力形态的社会技术系统。我对社会技术工程这个术语的使用同Gabrielle Hecht提出的技术政治(technopolitics)有关系,Hecht她将技术政治定义为“设计或使用科技来构成、实现、颁布政治目标的战略实践”。Hecht, The Radiance of France, 15.将该书的部分内容用于研究智利的技术政治也许是准确的。然而,社会技术工程(这个概念)提供了对于这个研究更加确切的框架,因为它从概念上强调了社会和组织的设计在科技—政治联合生产(coproduction of technology and politics)中的角色。

13. 关于科技史研究的前人作品同样把科技和文本放在同等的位置上。例如,Larry Owens评论道:“机器可以被视作严肃的文本,它是各种不同‘俗语’(idioms)——技术的、智识的和伦理的——的具体化”(66)。Owens通过研究分析仪(analyzer)的历史来表现机器如何能够体现工程的语言并变为“(一位工程师的)技术领域的的一个目录,关于数学和其仪器本质的经验教训,甚至是对遍及于工程教育中的社会思潮的一种表达”。See Larry Owens, “Vannevar Bush and the Differential Analyzer: The Text and Context of an Early Computer,” Technology and Culture , no. 1 (1986): 63–95.相反,我将机器和文本进行了对比,以说明它们如何作为理解社会变革进程的原材料存在。

14. Norbert Wiener, Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine, 2nd ed. (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1965).

15. 关于在美国的控制论, 见Flo Conway and Jim Siegelman, Dark Hero of the Information Age: In Search of Norbert Wiener, the Father of Cybernetics (New York: Basic Books, 2005); Peter Galison, “The Ontology of the Enemy:Norbert Wiener and the Cybernetic Vision,” Critical Inquiry 21, no. 1 (1994): 228–; Geoffrey C. Bowker, “How to Be Universal:Some Cybernetic Strategies, 1943–70,” Social Studies of Science 23 (1993): 107–127; Steve J. Heims, John von Neumann and Norbert Wiener: From Mathematics to the Technologies of Life and Death (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1982); Steve J.Heims, The Cybernetics Group (Cambridge, Mass: MIT Press, 1991); Lily E. Kay, “Cybernetics, Information, Life: The Emergence of Scriptural Representations of Heredity,” Configurations 5, no. 1 (1997): 23–91; and Paul N. Edwards, The Closed World.关于在苏联的控制论, see Slava Gerovitch, From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cybernetics(Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002). 关于在英国的控制论, see Andrew Pickering, “Cybernetics and the Mangle: Ashby,Beer, and Pask,” Social Studies of Science 32, no. 3 (2002): 413–437; Andrew Pickering, “The Science of the Unknowable:Stafford Beer’s Cybernetic Informatics,” Kybernetes 33, no. 3–4 (2004): 499–; Andrew Pickering, The Cybernetic Brain:Sketches of Another Future (Chicago: University of Chicago Press, 2010).关于在法国的控制论, see David A. Mindell,Jérôme Segal, and Slava Gerovitch, “Cybernetics and Information Theory in the United States, France, and the Soviet Union,” in Mark Walker, ed., Science and Ideology: A Comparative History (New York: Routledge, 2003). 关于在东德的控制论, see Jérôme Segal, “L’introduction de la cybernétique en R.D.A. rencontres avec l’idéologie marxiste,” Science,Technology and Political Change: Proceedings of the XXth International Congress of History of Science (Liège, 20–26 July 1997) (Brepols: Turnhout, 1999), 1:67–80. 关于在中国的控制论, see Susan Greenhalgh, “Missile Science, Population Science:The Origins of China’s One-Child Policy,” China Quarterly (2005): 253–276.

16. Ronald Kline, “The Disunity of Cybernetics,” paper prepared for the Annual Meeting of the Society for the History of Technology, Lisbon, 11–14 October 2008.

17. Raimundo Toledo把他自己的计算机器向Wiener描述为简易、轻便且廉价的。他自夸说他在制作这个设备时弄明白的数学原理或许能改善电子计算机的建构,比如ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Computer)计算机,它是由许多宾夕法尼亚大学摩尔电子工程学院(Moore School of Electrical Engineering)在1946年揭幕的。Toledo希望Wiener能够帮他把他的设备从智利带到西方市场以便为计算机行业的添砖加瓦。在索要一本《控制论》的复印本时,Toledo解释道他没有那么多钱,并说他不可能在智利得到一本关于计算机技术的科技著作。Wiener的回复非常的简短且居高临下:“我认为你能够在计算机器方面做出进步是不可能的”。他还拒绝给Toledo一本《控制论》,因为“我不能为了一些不明的陌生人,而不收任何费用地处理这些书,不管那些陌生人有多需要,或有多值得得到这些书。”不过Wiener向Toledo承诺自己会把信件转交给“一位计算机器械的大设计师”,事实上他也照做了。他把这封信送到普林斯顿数学家约翰·冯·诺伊曼(John von Neumann)那里,他可以说是当时计算机功能结构最重要的设计师。如果Wiener没有在信的一开始就写上“这是一封我收到的来自智利的有趣信件”的话,那么说不定就能有机会接触到如此杰出的听众,这对Toledo来说必然是一件好事。Raimundo Toledo Toledo, letter to Norbert Wiener, 14 January 1949, MC 22, box 6, Norbert Wiener Papers, Institute Archives and Special Collections, MIT Libraries, Cambridge, Massachusetts; Wiener to Toledo, 21 January 1949, MC 22, box 7,,Wiener Papers; Wiener to John von Neumann, 21 January 1949, MC 22, box 7, Wiener Papers. I thank Bernard Geoghegan for bringing this correspondence to my attention.

18. 参见我在历史角度上更早的著作: Eden Medina, “Designing Freedom, Regulating a Nation: Socialist Cybernetics in Allende’s Chile,” Journal of Latin American Studies 38, no. 3 (2006): 571–606; Eden Medina, “Democratic Socialism, Cybernetic Socialism: Making the Chilean Economy Public,” in Bruno Latour and Peter Weibel, eds., Making Things Public: Atmospheres of Democracy (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005), 708–721; Eden Medina, “Secret Plan Cybersyn,” in Stephen Kovats and Thomas Munz, eds., Conspire: Transmediale Parcours 1 (Frankfurt, Germany: Revolver Press, 2008), 65–80.在Andrew Pickering的书The Cybernetic Brain他对控制论进行了简短的讨论,但是他是用这个系统来解释斯塔福德·比尔的工作中的一个核心概念——可行系统模型(the Viable System Model),而没有牵涉到系统在智利社会主义工程中的重大意义。

19. 2006年,设立在智利圣地亚哥的脑力劳动陈列馆(the Brainworks Gallery)将一系列事件放到了一起并联系于一场名叫“进程中的乌托邦:空间、技术与代表”(Utopias in Process: Space, Technology, and Representation)的展出。他们邀请我去谈论作为一种技术乌托邦的协同控制工程的历史。智利艺术家Mario Navarro在他2006年的作品《操作室中的威士忌》(Whiskey in Opsroom)中预设了一个更具有批判性的角度。Navarro的作品把一瓶威士忌放在赛博协同操作室的图像中以把这个工程表现为斯塔福德·比尔喝醉后的幻想。2007年,一个媒体艺术家团队,Or-Am在智利总统府下方的拉莫内达文化中心创作了一个关于协同控制工程的作品装置。它展示出了智利的技术史,在这个作品的旁边是关于加夫列拉·米斯特拉尔和一个已灭绝的火地岛印第安土著部落的展示。这样的并列排放把协同控制工程与智利文化的典范联系在一起,这暗示了科技的实力与获奖诗人、土著民族一样,都是智利历史重要的一部分。

20. Jorge Bardit, Synco (Santiago: Ediciones B, 2008).

21. 正如一位看过比尔关于协同控制工程的讲座的人所说:“那是一个很高大,很滔滔不绝的一个人(指比尔),他的风格给人感觉他有点自夸,但又不能让人确定他背后有什么东西……对我来说这好像一个阴谋,来自一个聪明自负,甚至古怪的人的阴谋。”Ann Zammit,作者的电话采访,2010年1月27日。

22. Ronald Kline, “The Fate of Cybernetics in the United States: Decline, Revival, and Transformation in the 1960s and 1970s,” Ronald Kline的个人档案中未发表的手稿,2010年6月21日。

23. . Stafford Beer, Cybernetics and Management, 2nd ed. (London: English Universities Press, 1967), vii

24. 我感谢Phillip Guddem,美国控制论学会的副主席,给我补充了这些信息。

25. 有兴趣了解更多有关协同控制工程技术方面信息的读者,可以查询工程的参与者所发布的报道。比如,see Raúl Espejo, “Cybernetic Praxis in Government: The Management of Industry in Chile,1970–1973,” Cybernetics and Systems: An International Journal 11 (1980): 325–; Raúl Espejo, “Performance Management, the Nature of Regulation and the Cybersyn Project,” Kybernetes 38, no. 1–2 (2009): 65–; Raúl Espejo, “Complexity and Change: Reflections upon the Cybernetic Intervention in Chile, 1970–1973,” Cybernetics and Systems , no. 4 (1991): 443–457; Herman Schwember, “Cybernetics in Government: Experience with New Tools for Management in Chile, 1971–1973,” in Hartmut Bossel,ed., Concepts and Tools of Computer-Assisted Policy Analysis (Basel: Birkhäuser, 1977), 79–; Roberto Cañete, “The Brain of the Government: An Application of Cybernetic Principles to the Management of a National Industrial Economy,” paper presented at the 22nd Annual North American Meeting on Avoiding Social Catastrophes and Maximizing Social Opportunities: The General Systems Challenge, Washington, D.C., 13–15 February 1978; Stafford Beer, Brain of the Firm: The Managerial Cybernetics of Organization, 2nd ed. (New York: J. Wiley, 1981); Gui Bonsiepe, Entwurfskultur und Gesellschaft: Gestaltung zwischen Zentrum und Peripherie (Basel: Birkhäuser-Verlag, 2009); Stafford Beer, Raúl Espejo, Mario Grandi, and Herman Schwember, Il Progetto Cybersyn: Cibernetica per la democrazia (Milan: CLUP-CLUED, 1980).

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!