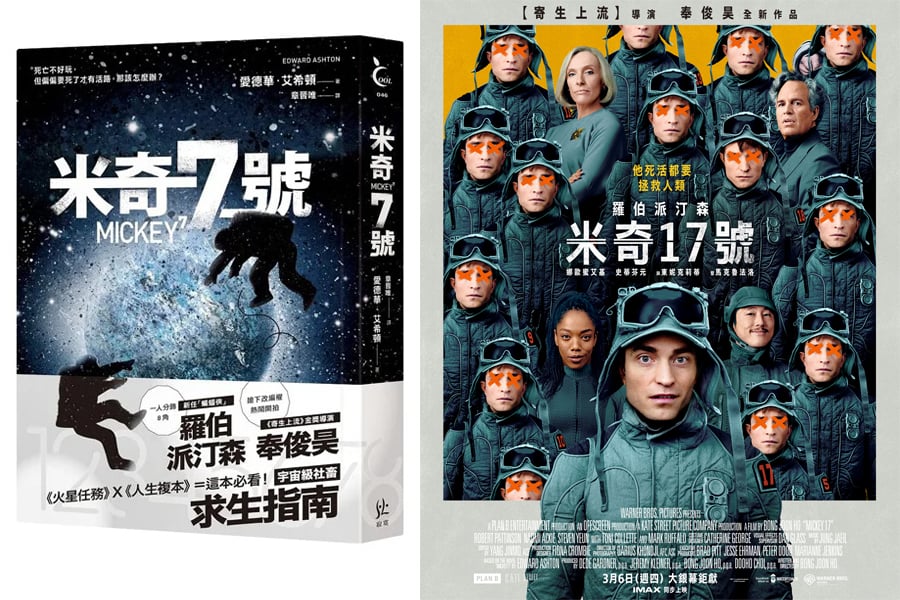

我反抗,故我們存在的《米奇17號》

《米奇17號》是一部由奉俊昊執導的科幻黑色喜劇電影,改編自愛德華·艾希頓的小說《米奇7號》。故事發生在未來,主角米奇巴恩斯為了避債,從而簽約成為「消耗工」移民到尼福爾海姆星球。所謂的「消耗工」就是公司最最最底層的員工,基本上是用完即棄的 condom,專門負責執行危險任務,甚至有生命危險。每當米奇不幸身亡,公司就會重新「列印」他出來。因為一次意外使得兩個米奇同時存在,他們要怎樣才可生存下來呢?

電影的劇情跟小說有很大的出入,我認為源於電影和小說有著不同的著眼點。小說偏向探討個人的同一性,電影則以宏觀的角度去探討社會階級和政治。小說中,作者比較多描述米奇的生活日常和內心世界。他(米奇7號)會經常疑惑跟他相處的米奇8號,應該叫「我」,還是「我們」。他不確定這是「我」的床,還是「我們」的床。

小說中,作者引用忒修斯之船(The Ship of Theseus)的思想實驗。1世紀時的希臘作家普魯塔克提出了這個問題:如果忒修斯的船上的腐爛的木頭逐漸被替換,直到所有的木頭都不是原來的木頭,那這艘船還是原來的那艘船嗎?米奇7號境況與忒修斯之船悖論有相似之處。當米奇經歷多次死亡和復活,每次復活後都會以新的身體重生,並下載之前的記憶。這引發了對於同一性的質疑:不斷復活的米奇是否仍然是同一個人?他與新生的米奇8號又是否同一個人?

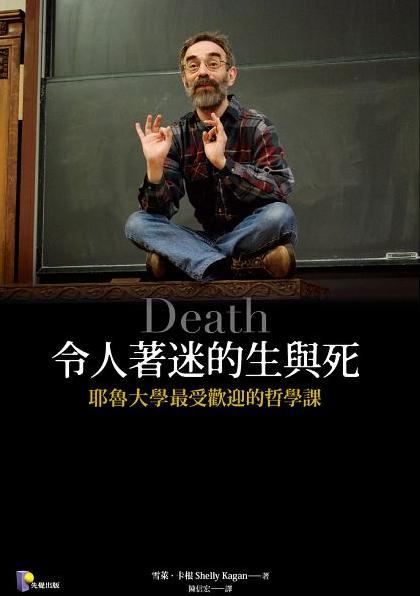

在《令人著迷的生與死》一書中,作者雪萊·卡根教授對「同一性」的觀點主要圍繞著個人的同一性能否展現在時間中的持續性。卡根教授提出了以下問題:明天坐在電腦前打字的那個人必須具備哪些條件,才能被認為是今天坐在電腦前打字的同一個人?他認為可從以下三方面分析:

心理連續性:是否擁有相同的記憶和經歷?(當一個人失憶後,其他人會對當事人有一種陌生的感覺,有一種已經「唔係同一個人」的感覺)

身體連續性:是否擁有相同的身體?(作者之後再分析其中最大的原則是「跟著大腦走」,因為身體其他部位都可替換。例如:如果我意外失去雙腿,然後裝上人工義肢。很明顯地,我依然是我。)

意識和自我:是否擁有相同意識和自我? (當然,人的性格和價值觀會變的。作者認為其重點在於緩慢而合理的改變。)

小說中的米奇7號與米奇8號,我傾向是同一個人。因為他們承載著相同的心理,身體狀況和意識。然而,電影中的米奇17號與米奇18號很明顯地是兩個人,雖然兩者承傳相同的記憶和身體,但兩人的性格和自我完全不同。因為這個重要的改動,可見電影的重點不在於個體的「同一性」。

電影以米奇17號作為切入點,以他的視覺探討社會階級不公的現象。首先,他要米奇比起小說中死多10次 XD,突顯「消耗工」地位的可有可無和低賤的身份。另外,電影中描述科學家們對米奇的態度十分差,根本不把他當做人看。這反映有權有勢的上流人士對低下階層的無視,甚至有一種鄙視唾棄的感覺。

太空船船長馬歇爾的人設在電影和小說很不同。小說中,馬歇爾是一位嚴肅的軍官,以效率見稱。電影中,太空船船長馬歇爾是自大狂妄和自戀浮誇的傢伙,是一個集荒謬又可笑的獨裁者。電影更似現實中會發生的事情,政治人物擅於表演和抓住大家的眼球。另外,馬歇爾請米奇食飯的一幕是小說中沒有的,恰恰是電影中最體現當權者對米奇的態度。馬歇爾只是把米奇當成實驗的「白老鼠」,從不理會他的感受。馬歇爾夫人甚至緊張地毯多過米奇。

荒謬絕倫的情節,加上馬歇爾多次的誤判,最終激起人民和米奇對獨裁者作出反抗。這正正反映出卡繆在《反抗者》中所說的:我反抗,故我們存在。米奇1-17號一直以來都是逆來順受,我們可以說米奇1-17號是馬歇爾的奴隸。直至米奇18號以一個反抗者的姿態出現,對荒謬和不義的事反抗。米奇17號和眾人才推倒獨裁者。卡繆說:「反抗者在拒絕荒謬的同時,無時無刻不在追求著意義,不是因為自由所以要反抗,而是透過反抗,才能擺脫奴役而帶來真正的自由;不是由於希望才要反抗,而是透過反抗,才能在絕望中帶來希望。」

卡繆又說:「人們有權享有的幸福,靠反抗才能獲得;轉身反抗不公不義,你才由奴隸變成自己!」因此,電影最後一幕的名字是米奇巴恩斯,暗示是作為一個人,而不是有號碼,類似機械的米奇17號。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!