未爽 00 | ㄒㄧㄝˇ,不得不流出來

不知道從什麼時候開始,書寫變成一種防呆——避免呆呆地讓自己「更壞掉」的默認(default)機制;像埋藏在樹皮深處的不定芽,不合時宜地(unbecomingly),自未剪下價格標籤的石油纖維中冒出來,濕濕的,還淌著母體的ㄒㄧㄝˇ。

ㄒㄧㄝˇ,是ㄕㄨ¯ㄒㄧㄝˇ的ㄒㄧㄝˇ,是植物發生泌液作用時,即將在維管束內暴漲的溪流,而當母體的壓力控制閥攀升至極限,那些難以言喻的,便不得不流出來。

「不得不」的環境構成要件包含潮濕與夜晚。

空氣中過擠的水分子,像人類為了提高母雞產卵率而進行的強制換羽,殘破的羽在高壓下過快地脫落、聚攏成圄;而黑夜降臨,保衛細胞不再保衛,唯一的出口閉合起來,她知道自己再不想辦法就要滅頂了,然而,沒有閘門便也無法關上。自根部滲入的水阿,與鹹鹹苦苦的礦物質一起湧上來了。

小心。

那些在豔陽底下合成的物質也混雜在裡頭,沸騰著,過於刺眼而暫時無法看清楚,然而在月球牽引的潮汐拍打中,也許將在黑夜時刻,浪花一次又一次的反芻底下,滌出其疲軟的輪廓,與殘留在隧道裡,那無法溶於水的、冷卻後由黏濁凝為硬塊的「不明」物體。

是夜,在假想的子宮裡,在月球牽引的潮汐拍打中,她在日記上鑿下:

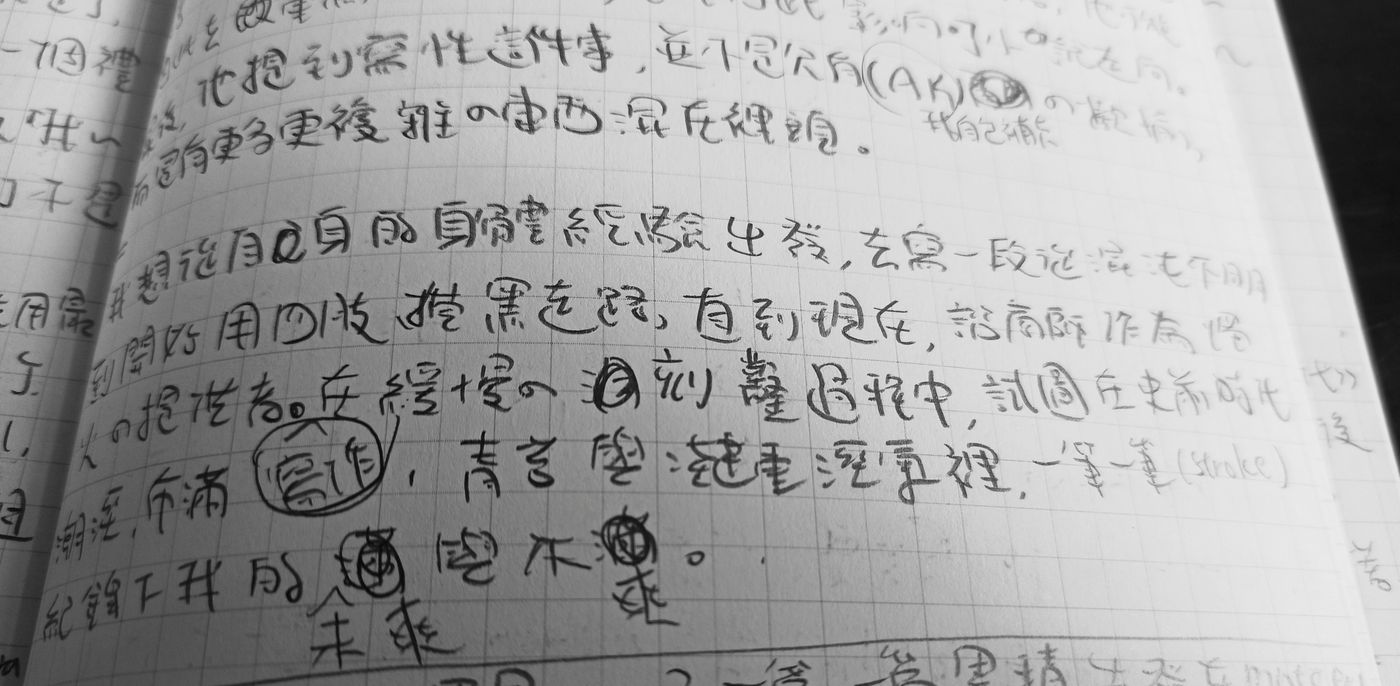

我想從自身的身體經驗出發,去寫一段從混沌不明,到開始用四肢摸黑走路,直到現在,諮商師作為燭火的提供者。寫作,在緩慢的刻鑿過程中,試圖在史前時代潮濕、布滿青苔與凝重濕氣裡,一筆一筆(stroke),記錄下我的未爽與不爽。

日記上有修改的痕跡,她塗掉最後那兩個滿字,把「滿與不滿」改成「未爽與不爽」。

滿字太喜氣了。

她不想再乖巧地與「只能」正向的詞彙坐在一起,它們就像一位力行「愛是恆久忍耐」的模範母親,總是要打斷妳,像打斷妳僅存的一條能夠掙扎的腿。

爽字,一個X就算了,它總共有四個。

四,諧音死。

在我們熟成、凋萎,圈圈叉叉遊戲不再足以滿足你我後,X X,尤其是大紅色的 X X,滲著「錯誤」與「淘汰」的屍水,擱淺在腦袋裡,很臭。但她摀住鼻子,忍耐。

而爽字作為動詞,的確有「違反」、「犯錯」等意。

我害怕,如果此刻爽字化身成一位「被犯錯」的人,它將分不清自我譴責與檢討的差別,而這個太輕鬆便跨過去的界線很危險,是「越渡」。

越渡,是《遠處的拉莫》作者胡遷,在他即將凋萎前,他說:

這半年我每休息一段時間後,就會重新嘗試不同的越渡,摧毀某種關係進入崩潰邊界。酒精是好東西,但直接灌入大腦就不好了。男女情愛的小故事是排遣無聊的,它們無論任何維度都在安全的區域。另一種創作則充斥著危險。

這會是危險的嗎?

她閉眼,屏息,從一默數到三十,然後開始感受呼吸。

呼——溫熱在人中降落。

吸——寒冷在鼻腔內起飛。

「爽啦,想寫就寫,不想寫就不要寫。」裸子的聲音,像坐在飛機機艙內,起飛時,引擎噴發出的巨大轟響,但因為隔著圓形舷窗,便像被一層層的膜包裹著,沿著失真但穩定的波長震動著。

爽啦,這是裸子最常掛在嘴邊的一句話。很叛逆,很符合裸子的形象。而叛逆的條件建構在——當妳執意做某一行為,而此一行為被他人界定為必須打上 X X 的事情。

對了,這是一棵裸子與一個人的故事。

裸子,作為植物,經常是雌雄同體的,為了方便人類的理解及帶入,在接下來的故事裡,裸子決定借用「她/妳」,因為很可惜的是,在中文裡,沒有足以適切代稱植物的名詞。

「妳記得嗎?」突然被cue的裸子看向我。

「小四的時候吧,那個午休時間帶我們偷偷摸摸去圖書館,教我們用衛生棉的女老師。」

「記得阿,馬的,搞得好像月經見不得人一樣。」我朝空氣吐了一口隱形的煙。

「她是第一個告訴我,妳——女字旁的妳,要是敢說出『我很爽』這句話,是要被打上X X的,四個XX也不夠的那種哦。」裸子用手指比四,水平地從脖子劃過,像流星劃破夜晚。

「爽啦!」我在裸子的腦袋要自動輸出這句話前,替她按下送出。

她笑了笑,像無雲的冬夜裡,月娘溫潤的光映在她臉上,一碰就要碎掉。

「妳要記得告訴她們......」

我等著裸子把話說完,我必須等。

「不要這麼嚴肅啦妳。我是要說,妳要記得告訴她們,四個X不能分開來看,要兩個兩個上下疊在一起,像爻字;爻中間不是有縫嗎?光可以從那裡照進來哦。」

此刻,光,也從裸子的字句裡,照進了我。

我想起Leonard Cohen的《Anthem》:

There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in. 萬物皆有裂痕,那是光進來的地方。

ㄒㄧㄝˇ,不得不流出來。

ㄒㄧㄝˇ,是為了流出來。

流出來——她的未爽與不爽。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!