夏威夷菜:主食、輔食、調料

在夏威夷,不同族群之間通過一種被稱作皮欽語(Pidgin)的語言交談。它誕生於種植園多民族的工作環境中,是工人用來應付占主導地位的陌生英語的一種臨時性語言。雖然在不同的民族群體中略有不同,但總的來說,它以英語為基礎,並帶有夏威夷語、日語、漢語和葡萄牙語。

當移民第一次來到種植園時,園內提供的食物就和當地的語言一樣陌生。新人不得不用提供的東西和他們帶來的東西創造一種臨時的美食,使熟悉的烹飪方法和飲食習慣適應種植園的工作安排。然而,無論他們如何試圖保留自己傳統美食,這些美食不可避免地被改變了。當第二代人成長起來的時候,有跡象表明一種新的飲食文化開始出現了。到了第三代和第四代,這種烹飪的變化過程正在迅速加快,在1970-1990年間的某個時候,新的融合料理獲得了自己的名字:本地料理。

像皮欽語一樣,本地料理首先出現在公共場合,通常是工作場所,而不是在私領域。在私領域裡,民族料理繼續保持自己的地位。本地料理的蹤跡出現公共領域:在種植園間的破舊餐車上、在校園餐廳中、在社區轉角附近的小吃店裡。本地料理不是各民族料理元素的簡單融合,它自己的結構,最好的例子是所謂的「盤裝午餐」。它由亞洲米飯支撐,以亞洲風格烹煮的肉作為配菜,豪邁地堆在一個大盤裡,用鹽、胡椒、醬油來調味,用筷子夾著吃。

在夏威夷,本地料理想方設法在官方的反對聲浪中生存和發展。其中最大的批評來自營養學家,在他們眼裡,SPAM(豬肉罐頭)、kalua pig(夏威夷手撕豬肉)、saimin (湯麵)、laulau(葉包蒸肉)、musubi(午餐肉飯糰)、manapua(叉燒包)、haupia(椰子布丁)、kal bi(韓國烤肉)、char siu(叉燒),都被譴責為不可原諒的垃圾食品。儘管如此,每年開學季,為了防止難熬的思鄉之苦,即將遠赴美國唸大學的夏威夷青年都會帶上一個電飯煲、一個用來做saimin的插電式咖啡壺、幾包蜜餞、幾瓶以limu海藻釀造的醬油、幾盒既能單吃又能拿來做奶油布丁的saloon pilots硬餅乾。

大米

夏威夷人的餐桌上少不了米飯。對他們而言,如果沒有大米,無論吃得多麽豐盛,那都不能算是一餐。

大米的引進與中國移民息息相關。在1852年他們首次作為種植園契約工抵達夏威夷時,他們要求老闆用大米代替夏威夷的主食Poi。起初,大米必須進口,但隨著夏威夷土著人口的減少,用來製作Poi的芋頭的種植面積也在減少。最後芋田成了空地。與稻田一樣,芋田也是經過精心設計的梯田和灌溉的,因此是種植水稻的理想場所。在加勒比海地區,中國移民一想到要從頭開始建造稻田就感到害怕,至少在最初,他們選擇了山藥和紅薯,但在夏威夷,他們直接接手了土著留下的芋田。

種植水稻是一項艱苦的勞動。農民們在5月種植水稻,等待大約一個月,直到秧苗長到7英寸高。然後,他們拔出、洗淨、捆好小植株,手工移植到稻田裡。一個半月後,水稻就可以收穫了。各家各戶團結起來,妻子在廚房裡勞動,為收割者的大軍生產一日三餐或四餐。由於種稻是為自己工作,而不是為種植園工作,農民認為這種勞動是值得的,而且,對許多人來說,確實得到了回報。有些人攢夠了錢,可以回到中國,清償債務。

到1930年代,夏威夷的水稻種植業開始凋零。當地小農採用的是傳統方法,無法與德克薩斯、路易斯安那和加利福尼亞建立的大規模機械化水稻農場競爭。具有諷刺意味的是,種植芋頭被證明比種植水稻更有利可圖。這不是說芋頭比水稻更容易種植,而是它對氣候不那麼敏感,而且需求在不斷增加。許多稻田被重新轉作成芋田。儘管如此,大米在夏威夷的主食地位已牢固確立。在1940年代,加州生產的大米有三分之二是被夏威夷人買走的。

夏威夷與魚的關係

夏威夷被大海包圍,當地居民自然而然以捕魚為樂。商業捕魚、休閒捕魚、自給自足的捕魚;在溪流和池塘中捕魚,在礁石上捕魚,在深海中捕魚;用魚竿捕魚,用魚叉捕魚,用hukilau(圍網)、刺網、拋網、袋網和圍網捕魚;白天捕魚、火把捕魚、月光捕魚、暗夜捕魚;抓蟹、捕蝦、捕龍蝦,獵取limu(海藻)和wana(海膽)。一家人涉水到離海岸不遠的島嶼,穿上鞋子以保護自己不受海膽的傷害,然後去捕魚。孩子們尋找寄居蟹、魚、opihi(夏威夷笠貝)、貝殼、海藻和海參,而男人們則用魚叉捕撈tako(章魚)。一旦抓到,章魚就會在桶裡蠕動。如何殺死它?把它的頭翻過來,咬住它的脖子。

所有這些魚會怎樣?一些魚被出口,但大部分被送到當地酒店、餐館和魚店。許多島民每天都吃魚。魚的人均消費量是美國的兩倍。夏威夷人幾乎用所有想得到的方式吃魚:生吃、曬乾、鹽漬、蒸、烤、烤、炸。不過,夏威夷對魚類美食的獨特貢獻,通常被認為是「poke」。

什麼是poke?它是生魚片的家庭版,由指尖大小的塊狀生魚組成,用夏威夷鹽、切碎的海藻和烤過的、磨碎的夏威夷豆調味。生魚片必須切成完美、均勻的片狀才可以接受,poke有一點破損也沒關係;生魚片必須一絲不苟地排列在細長的蘿蔔絲上,poke被隨意地裝在大碗裡;生魚片被巧妙地浸入小碗中的醬油和芥末,poke從一開始就被澆上了調味品;生魚片優有而克制,poke則是用便宜的邊角肉製作。從原料到擺盤,兩道菜傳遞著不同的信息。它們的共同點是對真正新鮮的魚的甜味感到高興,這種味道在太平洋兩端都受到青睞,從日本的生魚片到菲律賓的kinilaw(菲式生魚片)到秘魯的ceviches(檸汁醃魚生)。

作為一種廣泛的當地菜餚,poke由當地居民共同創造,將土著波利尼西亞人對生魚的口味與亞洲移民,特別是日本人對生魚的口味結合起來,但又有了新的綜合。土著人貢獻了名稱以及鹽和海藻的調味品,日本人貢獻了醬油的調味品和對深海魚的偏好。當地人和其他亞洲人的口味在20世紀60年代或70年代的某個時候加入了芝麻油、蔥和辣椒,poke成為當地人工作之餘一起喝杯啤酒時吃的下酒菜。

調味料

夏威夷語「limu」一詞最初是指任何能在潮濕的地方生長的植物。經過幾代人的努力,limu的指代範圍逐漸縮小,最初是指海生植物,最近則是指可食用的海生植物,或海生蔬菜。海藻是最早到達夏威夷的人可以得到的少數蔬菜食品之一,它作為一種調味品發揮了重要作用,相當於歐洲的草藥和亞洲的香料。

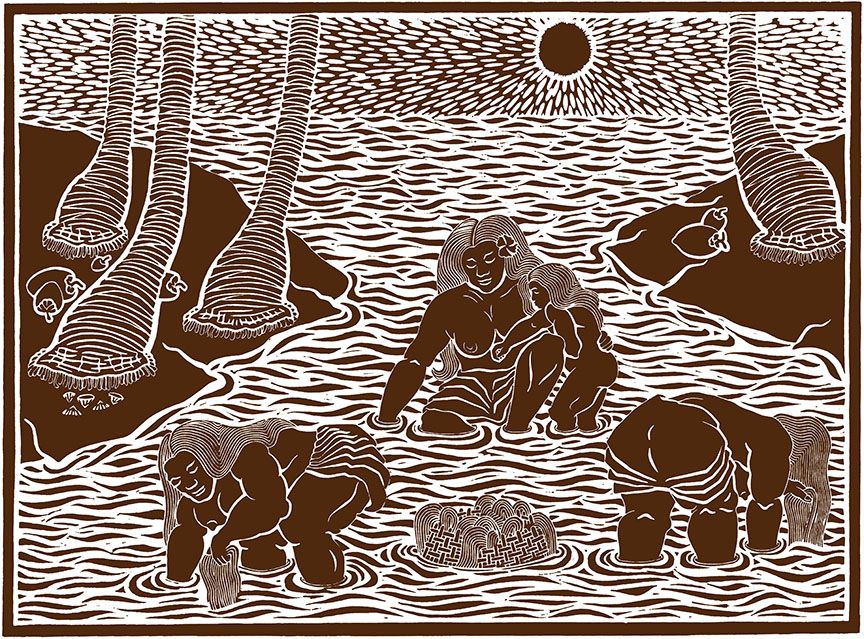

limu對婦女尤其重要。當地傳統的飲食禁忌只允許婦女食用poi、豬肉、椰子和三種香蕉和limu。婦女們採摘limu,一邊清洗一邊閒聊,為limu給她們的食物帶來的調味品而高興。收穫limu成了把婦女聯繫起來的一項社交活動。隨著歐洲人的到來與新工業經濟的發展,可食用的limu逐漸減少,婦女和兒童不再像以前一樣能夠輕易地在島上的淺海中找到limu。

可食用的當地limu儘管已經減少,但對limu的熱情仍然存在。因此,「外地」limu開始被引進,因為中國人、日本人、沖繩人、韓國人、菲律賓人都有食用海帶的飲食文化,因此,limu繼續被用於膳食的每個階段,從餐前小吃,到湯、沙拉、主菜和甜點。它是作為夏威夷各民族之間的共同橋樑的食品之一。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐