知识的主体、形式,和安心说话的场所

最近读的三条比较有启发的东西。

知识的主体

戸田昌子「写真表現と写真史の1970年代」『写真経験の社会史』

可能是我看得不够多,不过一直觉得日本的摄影史、摄影论,虽然产量大,但是缺乏对文化和政治的反思性。造神性质的文字多,而对让摄影师成为一种职业身份、让照片在看照片的人中间流通起来,以及推动人去“写作摄影”的机制的思考少。目前看过比较喜欢的研究,一是冨山由紀子写コンポラ写真(牛肠茂雄等等)的博论,另一个就是戸田昌子的这篇会议论文。

这篇文章虽然是借70年代多木浩二编的《日本写真史》入手,但其所论广泛,实际批评了现在的整个写真史研究。大致是说,写真史在学界分三大领域,19世纪古写真、20世纪初现代主义、30年代之后作者论,三者互不相通。而通史写作则是把三者接起来,比如,通史的考察的对象在1920年代会忽然从之前的照相馆老板替换成玩摄影沙龙的爱好家,是因为相比为谋生拍照的老板们,爱好家的摄影中更能看到作者意识的萌芽。而这种以“作者意识”的有无来选择书写对象的做法,背后其实就是为后来(当下的)作者论铺路的线性史观。

戸田反驳:战前私人照相馆在30年代在全国遍地开花,但却在写真史中销声匿迹。东松照明说,这是因为当时设备更新,让开店变成没什么技术含量的事,商业摄影师自然失去光环。但是戸田又继续提问:为什么写真史的主体一定要是拍照片的摄影师,而不能是那些走进照相馆留下自身影像的普通人呢?

这个提问让我很受震撼。关于摄影的话语向来有一大对立,一是把照片当作“照片”,二是把照片当作“图像”。前者多来自艺术圈出身,或者实际动手拍照的人,关心的是一张照片在摄影这一艺术形式自有的标准下的好与坏;而后者比较受读理论或者以写作为业的人喜欢,关心的是一张照片在普天之下所有的图像之网中有怎样的涵义。也就是说,前者是作者论的,而后者是符号学的,符号学(“作者已死!”)向来被当成抹掉作者头上艺术光环的解毒剂。可是,无论批评的写法是关心拍照片的人,还是关心照片本身,实际都没有关注到出现在照片里的人。或者说,即使有这样的研究,也是纯粹社会学/历史学的,而无法进入到艺术史的话语体系里去。

我很喜欢的一个episode,是Victor Burgin 1982年在英国编《Thinking Photography》,要建立一种新的(客观的)摄影研究来取代以前给拍卖行写文案式的摄影论,援用的理论主要就是一些法兰克福学派+巴特的符号学,但此书刚要出版,巴特的《明室》就在1981年被译成了英文,而巴特刚好就在这里完全背叛了他自己的符号学方法。巴特在《明室》中注意到的,正是出现在照片里的人:他自己的母亲。

我自己一直觉得,唯一可以和巴特比肩的摄影论是中平卓马的《为什么是植物图鉴》,因为中平实际上就是在巴特的影响下发现了同样的死胡同——符号(风格)最终成为自指的(诗情的),而与物(世界)失去了联系,于是他承认了自己对世界的失败,开始制作海量的、毫无新意的、纯粹为了记录的摄影。换言之,中平的《植物图鉴》实际上就是要把写真的主体从作者置换成照片里被拍摄的“物”。但即使是中平,也没有从植物图鉴,迈向“人物图鉴”。(当然,巴特也只是略写了几笔。)

戸田这篇文章里的提问,成了一个让我自己走过中平卓马的极点的契机。我想起自己一个以前很讨厌摄影的人,最初对这东西产生兴趣,其实是因为小偶像的照片——除了写真集之外,还有很多很多很多的自拍。可是,在了解摄影研究和摄影论这么多年之后,那些最开始触动我的照片,和它们对我的触动,有办法被纳入现在的摄影论里面去吗?或者像我推(豊永阿紀),一个天天背着两台相机到处跑到处拍照的人,其实就很难被当成一个通常意义上的摄影师来写,因为她的照片里既有她拍的别人和风景,也有别人拍的她自己,那么这些照片究竟是谁的作品?其实有太多的照片对特定的人产生意义,并不因为形式上拍得好,也不因为作为图像有何意涵,而是因为那些有意义的人出现在其中。但这些人至今无法成为知识的主体,恰恰说明了我们知识内部的等级制。

认识论:什么是知识?

郑明河,"Chapter 4: Outside In Inside Out", When the Moon Waxes Red

郑明河,女性主义者,越南裔导演,但更以理论和反思性的文字著称。她写的东西太散文化,极难读,这一节书我一年多前课上读过,这次是因为前几天看的片子里有引用到她,于是翻出来想重新读读看自己是否能理解更多,结果似乎还不如第一次读的时候懂得多……

这一篇写的是一种矛盾状态。传统的异域纪录片或民族志影像,往往由欧洲或美国导演深入其他地区,以解释性的视角记录他者的生活。这种片子未必告诉人哪种生活更好,而是在人类学文化相对观的影响下,渴望呈现文明的冲突;但,在影像的逻辑中始终存在着外部和内部,身处外部的拍摄者进入异文化,以全局的视角提供解释,而内部的人则被邀请表现生活细节、表达情感和“声音”。让无法发声的人发声,本来是纪录片的理想和职责所在,但愈是反复这一过程,反而愈是让人默认内部和外部的差别,以及说话的权力需要被施予、内部的人们的主体性需要从外部被赋予的本质。

这个情形在郑这样一个来自第三世界的内部者接过摄影机,开始把镜头对向内部的时候变得更加复杂。处在新的位置,就有办法用新的手法来打破过往的范式吗?我觉得郑明河也未必给出了答案,不过我有注意到自己上一次读时记的一条旁注:“不完美的纪录片的反叛性质并不出于它们所使用的技术,而是因为它们和主流纪录片‘不同’这一点本身。”什么是不完美的纪录片?郑描述了几种“手法”,像画面粗粝、晃动和模糊——巧的是,正是中平卓马在“植物图鉴”之前尝试的风格。郑说,这些技术并不因为它们更真诚,便更真实(这或许是中平的想法),但许多这样的影像恰恰提供了使人怀疑“完美”和“不完美”的基准的机会。而当这个标准被破坏,“好的”纪录片自然就解体。

人不必去拍一种反范式的纪录片来对抗纪录片范式,人可以直接提问,为什么要有纪录片?为什么快手抖音微博小视频不可以是一种纪录片?

似乎,很多文化政治的转换正是这样发生,像1990年代的第三波女权主义,实际由许多并不一定自称“女性主义者”的人制造,她们未必像前人一样关心争取女性的权益,而只是用各种形式,像电影摄影、文字音乐时尚,去表达自己。我所关注的今天的日本的女性主义艺术家之间,也存在类似的不同做法,有的人会转行或兼职去写学术书去争夺关于知识的解释,有的人却去记日记,让人去想,庸常的书写为何不能是关于艺术的知识?

但把日记当作品,实际是奢侈的。我去年看了日本忽然涌现出的一批拍跨性别群体的片子,无一例外的切实而沉重,关于身体和生存的切实问题还没解决之前,人的目光放不到轻的东西上去。昨天看《东方学》,萨义德的英语非常精致,而只有这样精致的英语,才能在英语的知识中改变“东方学”的定义。第三波女权主义也不会自己成为女权主义,而是在2000年后的学术书写中,才把要耗散掉的力量往激进性的方向固定下来。在日记也能被记入艺术史之前,似乎还有很多很多工作要做。

说话的场所

高橋律子「複数形のフェミニズム」金沢21世紀美術館「FEMINISMS」展カタログ

年初去金泽看了21美做的关于女权主义的两个展览,最近读图录,其中一个展览“FEMINISMS”的策展人高橋律子写的文章非常精彩,关于90年代少女文化和今天的联系,每个段落都很厉害,甚至可能成为我后面研究的路标一样的存在。不过今天只想记一下这篇文章最后作为闲话的部分。

高橋举了策划展览一年间的两则轶事。一是看到21年红白歌会主持人不再按男女分白组红组,而是一起作为综合主持为所有歌手加油,还有看到演歌歌手氷川きよし连续几年裙装出场,看到他说自己现在变得可以“做自己”的美丽姿态,就产生了想要应援的心情。但是,作者很快又自问:自己是不是只是因为他好看才想做粉丝,变成了“外貌主义(ルッキズム)”的拥趸?另一件事是,自己的好友怀孕,而当时想问一句“是男孩子还是女孩子?”,都开始心虚是否太过执着于固定的二元性别了。

越是熟悉语言,甚至开始以分析语言为业,自己就越是失去了语言,说任何话写任何字都自我剖析、小心翼翼,这点我非常感同身受,也几次和做中文系老师的刺猬学姐吐过苦水。但是,高橋继续说(后面我直接翻译):

活了50多年,在我身上被粘得紧紧的价值观并不是那么简单就可以剥掉,要拭除已经浸入身体的价值,是要把自己一直以来活着的方式都否定掉一样的痛苦工作。但是,渐渐地,我被遠藤麻衣和百瀬文的作品所传达的信息给拯救了,她们说,互相说话、相互照顾是很重要的。我们需要的,是可以安全述说的场所。

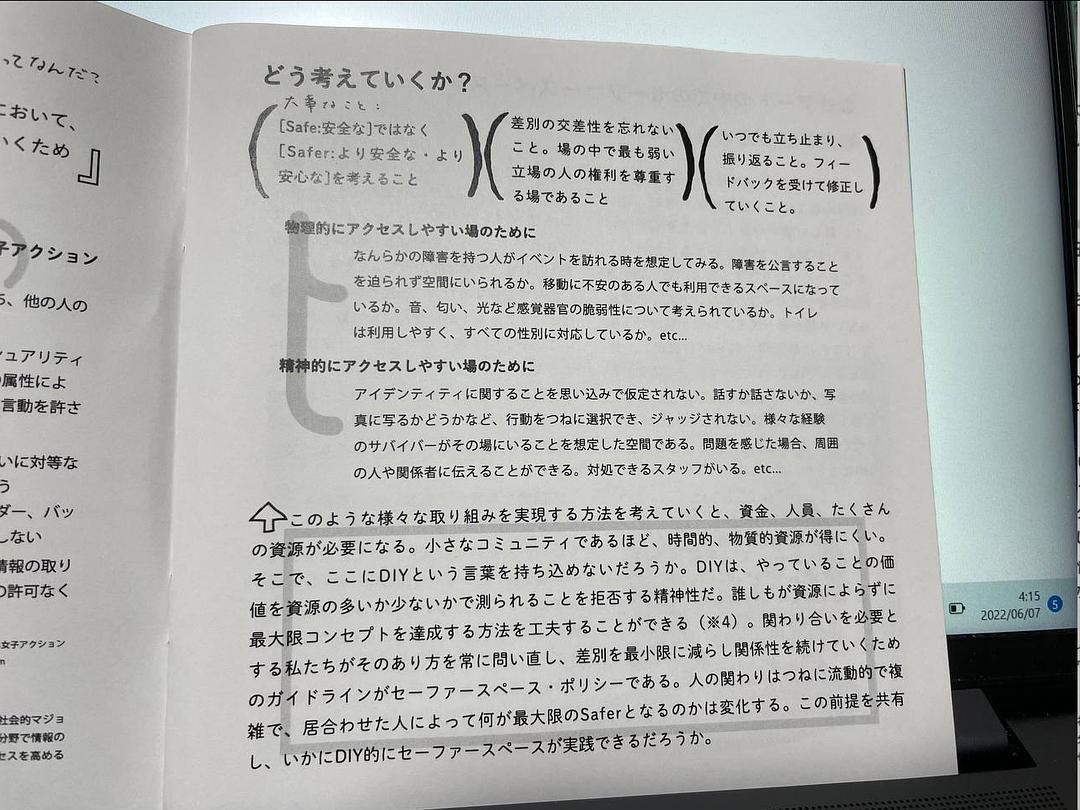

在朋友之间安全地表达依赖的是信任,而在陌生人之间要安心述说,则要依赖文化和规则。如果还没有身处这样的场所,就最好为自己去寻找和创造这样的场所。想起去年去看的几位爱知艺大同人做的小展览,正是关于制作一个Safer Space的主题,而那也确实是本家里蹲极少数的,和人达成了有意义交流的一次经验。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!