人物》90年代台裔美國人的回憶、青春與友誼:專訪《Stay True保持真誠》作者徐華

文|劉文(中央研究院民族學研究所助研究員)

住在紐約布魯克林的作家徐華,是台裔美國人移民二代。訪談的時候,他穿著輕鬆的T-shirt和牛仔開襟外套,戴著黑框眼鏡,螢幕背景掛著各式獨立樂團的海報。1977年出生於伊利諾州香檳-厄巴納市(Champaign-Urbana)的他,在加州庫比蒂諾(Cupertino)長大。這個以蘋果公司聞名的科技城,也有無數亞洲人熟悉的周邊:珍珠奶茶、牛肉麵、華語書店。就如同他父親後來待的新竹科學園區一般,彷彿是鏡像的跨國對比。

也因此,有別於多數的亞裔美國人二代,徐華對於亞洲文化並不陌生。他雖已是大學教授並結婚生子,卻還保有一種少年的氣息,就像他的寫作語氣,輕快、直白。他的第一本自傳《Stay True保持真誠》,環繞著大學在加州柏克萊校園經歷的故事,勾勒出美國西岸90年代獨有的自由風氣、快速變動的社群、越來越複雜的種族政治,以及對於社群和友誼的想望。

因為你空虛,而且我空虛

往事你永遠無法塵封人行道樂團,〈金黃的聲音〉(Gold Soundz )──《Stay True保持真誠》開篇歌詞

➤關於移民:「第一代移民腦子裡想的都是生存,後來的人便負責講故事。」

徐華的爸媽在60年代離開台灣到美國念研究所,就像當時多數的台灣年輕人,若有能力則會選擇移民。徐華說,他爸媽對美國並沒有特殊的想像,移民似乎只是一條理所當然的路徑,與他有更多餘裕去思索自我認同與存在主義式問題的成長歷程截然不同。他說:

「他們只是想繼續深造,而當時台灣沒有這樣的機會。我外公外婆是非常好奇的人,會訂閱《生活》雜誌、教所有的孩子學英語。不是因為他們認為孩子都要去美國,而是因為外公外婆就是那種世界主義者。所以我媽媽了解美國的一些事情。我常問她,來美國你興奮嗎?害怕嗎?感覺如何?但他們只說:這是我生活的一部分,我會繼續生活下去,這就是我們這一代人在做的事。」

事實上,對於徐華這一輩台美人來說,台灣與美國的差異並不像上個世代般劇烈。在他成長的過程中,爸爸離開美國,回到新竹科學園區從事半導體相關工作,他也因此經常在台灣過暑假。他記得竹科有非常多外國人,尤其是從美國來的。他常去科學園區的圖書館找《運動畫刊》(Sports Illustrated)來看。即使在夏天,他常常只想和朋友一起騎自行車,或者看棒球賽。對他而言,台灣是個有許多美好回憶的地方,也是他可以看見父母另一面的國度。

在《Stay True保持真誠》書中,徐華記錄了非常多和父親的對話及書信來往。這一代的家長,竟然會寫傳真信與孩子談論寇特・柯本(Kurt Cobain)的自殺,令我感到訝異。徐華的爸爸說,藝術家的死亡可能是他感受到生命的意義消失了,而有時候「正常人」反而能夠妥協現實的生活,他寫道:「生命有兩難:你必須找到意義,但同時又得接受現實。如何應對這種衝突是我們每個人的挑戰。你怎麼想?」

徐華的爸爸在許多書信中經常用「你怎麼想?」作結,與典型台灣父親的威權形象──只給答案而不問問題──有很大的不同。徐華讀著小時候留下的傳真信件,除了那些父親教給他的數學公式,還有許多哲學思辨。他總覺得神奇,也對父親在當時努力和他建立連結覺得感激。他說:

「他是個好奇心很強的人,所以每次問我問題,總是問為什麽:為什麽會發生這兩件事?為什麽會有這樣的事?我有了孩子之後,他看到我小孩收集的遊戲或卡片,也會問一些哲學性問題,比如寶可夢的意義是什麽?我覺得,和我很多朋友相比,我的父母對事物的好奇心更強,可能是因為他們對美國年輕人的理解有限,因此他們非常喜歡問我這些事,陪我去唱片行或漫畫店,聽我介紹我喜歡的新樂團。」

徐華考上加州柏克萊大學時,他和父母都覺得這是一間值得就讀的好學校。但徐華的重點不是柏克萊的排名,而是它的周邊——油膩巨大的坡薩切片、燈光昏暗的左派書店、不忌形象在廣場上為墮胎和言論自由發聲的運動者、數不清的舊書店、古物店和唱片行——《Stay True保持真誠》裡寫:「我是個美國小孩,我無聊了,我在尋找我的同類。」

➤關於真誠:「真誠地做你自己是什麼意思?」

從書名《Stay True保持真誠》,可見徐華對於「真實」的執著。對崇尚法國解構主義大師德希達(Jacques Derrida)哲學的人來說,真實本身就是值得懷疑與辯證的事情。在90年代,後現代主義、後殖民主義、女性主義、酷兒研究、批判種族理論等等批判思潮的炫風,使得舊有傳統的「真實」被質疑。人們以為自己出生後就會被放置在一條明確的道路上,擁有穩定的認同,社會規範的經濟體與角色這件事,不再適用於全球化下快速變動的世界。作為移民的二代,徐華對這個議題更是格外敏感。

書中,他從大學友人阿健身上,感受到兩人的差異與自己的獨特性。阿健是日裔美國人,即使兩人同是亞裔美國人,本質上也有所不同。喜好獨立音樂、身穿古著,纖細敏感的「非主流」文青徐華,第一次見到阿健時並不喜歡他,因為他過於「主流」。他在書中寫道:「阿健帥得明目張膽,他的嗓音毫不顯露半點不安全感。」阿健在A&F休閒服包裝下的運動員身材,顯得太過陽光且有自信,交過的女友是白膚金髮「漂亮得老套」的美女,他甚至喜歡聽珍珠果醬樂團(Pearl Jam)的歌。徐華寫道:「阿健覺得自己算是美國文化的一部分,而這是我無法想像的。」

因為意識到自己與主流美國文化的差距,徐華在成長過程中一直試圖與這樣的美國性保持距離。與多數急於得到主流認可的亞裔美國人不同,徐華似乎很早就建立了一套從邊緣觀看美國社會的系統,以及反覆穿梭於各種空間的生存策略。我問他,為何真實(authenticity)這件事對他是重要的?他反問:「這個詞在中文裡存在嗎?你會如何翻譯這個詞?」

劉文:「有的,『本真』,接近『原本的』和『真實的』。」

徐華:「這是人們普遍關心的東西嗎?」

劉:「我覺得不像美國人那麽在意。」

徐:「我認為在意真實或本真性是個很奇怪的、很美國的現象。我想這是因為美國太無定形(amorphous)了。它的故事充斥著『老白男』,如果你是非裔美國人,如果你是亞裔美國移民,你的確也可以成為其中一員,但這裡有一種悖論,因為它大部分的歷史不是這樣的。

我認為它只是在很多人的成長過程中創造了這種欲望,讓他們在文化中弄清楚自己的立場和自己到底是誰。因為所謂的『美國』沒有民族,也沒有種族。或者說,與世界上其他大多數國家相比,美國的歷史太短了,這讓年輕人不禁要問:我到底是誰?我和誰有關係?而不僅僅是透過自己和「美國人」的身分來判斷。

但我認為,這就像一個平面,很多年輕人透過這個面向來了解自己,比如他們在哪裡,他們的社群在哪裡。我認為在90年代,很多年輕人開始思考這個問題,因為流行文化正在改變。這是老生常談了,但我現在教的大學生,他們仍然在思考這些問題:我到底是什麽樣的人?真實性是與生俱來的嗎?還是隨著時間的推移,在自己周圍建立起來的東西?」

美國的多元主義倡導不同民族與文化共榮,但對照它的歷史,美國卻又是個白人基督教價值為主的敘事。這讓「本真性」產生一種危機,尤其對於移民和有色人種而言,融入這個社會需要相當的代價——你必須捨去某部分的自己。

徐華筆下的阿健,即符合了與主流美國性同化的角色,但他卻又在與阿健相處的過程中,漸漸鬆動自己本來預設的二元分類:主流/邊緣、移民/美國人、虛假/本真。

顯然地,並非所有美國年輕人都對本真性有同樣的煩惱。作為移民,尤其是在主流文化中少見代表的亞裔,必定有另一層的困難。我問徐華在成長過程中,如何面對主流美國文化中大多極為負面且揮之不去的亞裔刻板印象,他說,年輕時他有很多不安全感,但如今他已經不那麼在意。

他認為,有些人會把這些安全感轉換成政治動員,或者對於主流的憤怒,有些人則選擇建立自己的社群,而他則是「不介意待在邊緣」。他說:

「我想我喜歡與眾不同。處在這個邊緣群體並不會困擾我,只要有一個群體就夠了。但就像我的學生,現在的美國年輕人聽韓國流行音樂、看日本動漫長大,這些東西在美國已成為主流。我想如果有個年輕的亞洲人在美國長大,現在會有更多的榜樣,也可能對自己在文化中的地位更有信心。

但即便是在90年代成長的我,沒有這些代表性的亞裔,卻也沒那麽在意,因為完全融入美國主流本來就是不可能達成的。另外,因為我在台灣待了很長時間,我意識到我不需要某個亞洲人出現在美劇裡,因為我在台灣會看很多很棒的電影和電視節目,都是台灣或香港製作的,這就夠了。所以我想,哦,這很酷,有另一個世界的東西,比起美國的東西,我更喜歡這樣的世界。」

因為可以在不同的世界穿梭,這使得徐華比其他亞裔美國人多了另一種離散的可能,或者逃逸的路線。對他來說,許多問題並不需要有清晰的定義,而是不斷辯證的過程。他談到新書取名「Stay True」的原因,也是出於巧合:

「書名是我和朋友開的一個玩笑,不在原本的預期中。我的經紀人說:『這本書應該叫《Stay True》』,起初我拒絕了,因為聽起來太像口號。但現在我更能理解這個標題了,因為『Stay True』是一堂課,是書中的一個理念:你是誰並沒有固有的真理,它只是一個不斷重塑的過程。你一直在學習、反思自己。因此,忠於自己的想法,其實就是忠於生活的過程,忠於你遇到的人、忠於改變。

年輕時,我想像在某個地方有個真實的我,等我到了那裡就完整了,但現在的我更能接受不斷變化的事物。我覺得,每個人與生俱來的唯一真理,就是我們的價值觀或希望。雖然我們可能永遠無法完全實現自己的希望,或自己設定的道德標準,但我們的真相就是要朝著這個方向前進。就像年輕時你看著自己的父母,想著總有一天自己也會變成大人,但並不是到了某個時間你就會突然變成大人。在美國,21歲可以進酒吧,25歲可以租車,社會說你成年了。但我46歲了,卻不一定覺得自己長大了,我們永遠都處在未完成的狀態。」

阿健曾經開車繞遍整個聖地牙哥。就為了找一張珍珠果醬樂團的《傑瑞米》單曲CD,因為裡面有首叫〈黃色信封〉的歌。徐華盡其所能翻白眼,因為他認為那首歌顯然在抄襲吉米.罕醉克斯的〈小翅膀〉,但最終他們達成妥協,他們會坐在立體音響前恭敬地聆賞〈黃色信封〉。➤關於青春:「當下是種累贅,我們活在未來。年輕所追尋的正是這種小小的不朽。」

《Stay True保持真誠》的核心是一段友誼的故事,徐華與阿健參加完一場派對後,阿健不幸遇害,從此天人永隔。寫作成為一種哀悼的方式,也是徐華讓自己得以繼續前進的方式。世界持續進行著,徐華也考上博士班,離開柏克萊,搬去他嚮往的紐約。在充滿各式新體驗與刺激的這個大城市,他卻將自己寫入過去。

那些唱片與抽菸的儀式,已經無法負荷他對阿健的記憶和思念,他必須創造自己的敘事。徐華說,即使這本書是一本回憶錄,但他並不是要寫自己的事,這本書是關於阿健的:

「阿健在1998年被殺害後的第二天,我們發現每個人都在以自己的方式應對和哀悼。我開始把一切都寫下來,我想記錄下我們所有的笑話和日常對話,因為再也沒有這個人可以和我交換記憶了,所以我就把所有東西都寫下來。我持續記錄了很多年,並沒有把它當成是自己的故事,我想寫的是一段時期、一群人的故事。這也是個關於哀傷、孤獨、大學生活,以及如何從這些事情中解脫出來的故事。」

「在接近結尾的地方,有人問起我的家庭。他們問:你的家人是如何表達情感的?因為那是我們學會如何處理情緒的地方,是我們學習如何處理困難或創傷的方式。我想,為了讓這本書更有意義,讀者必須了解我的家庭、知道我是誰等等。於是我開始寫我的家庭,寫我自己。」

「我覺得寫我的家庭很容易,但寫阿健和那段生活卻非常困難,因為我與它的關係一直在變化。感覺就像我試圖回到已經過去的事情中,那一刻、那段時光和他的逝去是如此痛苦,以至於要把它重新寫出來非常困難,也非常難過。這也是這本書的挑戰。我一直都沒有目標,只是想著,我們一起看看這裡有什麽。但當我回過頭來看,我的目標只是想在過去多花一點時間,我只是想把自己寫回過去。」

因為害怕這些記憶隨著時間消退,徐華發現自己花了非常多的時間查詢阿健的名字、他存在過的證據,以及關於那三名持槍劫車的陌生人。這個事件的荒謬性,反而使得它更難以被消化和接受。他在書中也並未將阿健的遇害,放置在美國社會對亞裔的暴力去理解,反而是將它視為生命的無常(「它就不是[仇恨犯罪]啊⋯⋯就只是某些他媽的爛事發生了。」)。

而這樣的寫法,卻也讓《Stay True保持真誠》與其他二代亞裔美國人的書寫有所不同。書中沒有刻板印象中充滿距離感的移民父母,沒有隔代文化的鴻溝,沒有回不去的鄉土,沒有作為種族少數的苦難,卻充滿了一種更普世的90年代鄉愁,與對友誼的哀悼和嚮往。

徐華說,以回憶錄的方式寫出這段記憶,是因為他想再次經歷那個世界,它的悲傷,也包含它曾帶給他的快樂。這或許就是徐華對自己「保持真誠」的方式:

「我不是個很有創意的作家。我讀到一些小說家說,他們創造了一個自己無法控制的世界,在這個世界裡,所有的事情都有其發生的原因。我一直覺得這種創作方式很瘋狂,我無法想像。

但當我終於知道如何寫出1996年大學生的感覺時,我覺得我可以寫出這個世界,然後在這個世界裡走一走。這就是我想要的,我只想在過去的世界裡走一走,而不只感到悲傷。我想在過去的時光裡走一走,在知道未來會發生什麼事的前提下,再欣賞它最後一次。」

徐華在書的開頭引用了歷史學家愛德華・卡爾(Edward Hallett Carr)的《何謂歷史》:「唯有未來能給予我們詮釋過去的關鍵;也唯有在此意義上,我們方能談論一種極致的歷史客觀性。歷史的理據與闡釋,既同時使未來能藉由過去理解,也使過去能藉由未來理解。」

徐華想寫的不只是過去,而是未來。但為了找尋未來該如何前進的線索,必須重新詮釋過去,得到內心可以安置這些未解謎題的位置。就像整本書不斷在過去與現在周旋,他與父母的對話讓他發掘自我對於世界好奇的來源,而他不顧忌邊緣的位置,也更讓他能開闊地書寫90年代所遭遇的經驗。

➤關於歷史:你在歷史中照見自己了嗎?

《Stay True保持真誠》並不迴避政治,在徐華透過回憶編織出的那個世界中,也包含了當時柏克萊校園中的種族正義倡議活動——翹課參加社運人士河內山百合(Yuri Kochiyama)與陳玉平(Grace Lee Boggs)的演講,以及他自己參與的,從編輯亞裔美國人小誌(zines)出發的微小革命。

他說,90年代中期,許多重要的問題都圍繞著平權法案(affirmative action)、雙語教育,以及反警察暴力。移民人口的增加,使得語言也變得政治化,人們開始意識到更多國家監獄的問題。這樣的種族正義思考,也使徐華在得知阿健遭到他人殺害後,開始自我辯證「是否仍反對死刑」。

但是對當時的亞裔美國人來說,他們在種族辯論中的位置未必是清楚的。就像雙語教育這個議題,在加州對於西班牙語系的人影響更大,而迄今仍在繼續的平權法案爭辯中,甚至也有亞裔成為反對入學平權法案的代表。總括來說,無論是在90年代或者30年後的現在,亞裔美國人在美國大環境中的位置,持續困惑著很多人。

由於校園的政治活動強調「親和性」和「團結」,這使得處於邊緣的亞裔美國人也有發言與聲援的位置。徐華說:

「柏克萊就是這樣的地方,很多學生會被捲入政治辯論中,因此那段時間對我來說真的很重要。我開始看到更廣泛的歷史關係,以及黑人運動如何激發了亞裔美國人運動、亞裔美國人這個詞是如何從政治奮鬥中凝聚起來的。這並不完全與文化有關,也不是出於共同的歷史,而是我們做出的政治性選擇。

我從來不知道(亞裔美國人)這個詞是怎麽來的,它必然是被發明出來的,而且純粹是出於政治性的原因。這對我的成長很有幫助,我參加了關於警察暴行或監獄工業共謀的遊行,看到它如何影響所有社區。很明顯,亞裔移民中,被監禁的人數在不斷增加,就像非裔美國人一樣。」

即使徐華的父親經常自稱「東方佬」,也與亞裔美國人這個新的認同沒有連結感,但徐華在參與了亞裔美國人的社會運動後,才發覺自己的理工科父親也曾經是個「左派」。他在書中寫道,父母年輕時關注過釣魚台主權的議題,經常開長程的車與「運動分子」朋友吃飯,甚至因為對台灣政府立場的批判,而有大概20年被禁止返台。他在訪問中拿起一本泛黃的雜誌說到:

「有一本60、70和80年代出現過的亞裔美國人的雜誌,叫《Bridge》,編制都是美籍華人。有一天我和爸聊到這件事,他居然說,哦,這些我們都有,但我把它們送人了。我當時想,你為什麽會有這個?這些都是70年代給亞裔左派看的。他就說,我們也參與過這波文化運動,但我們關注的不是反亞裔種族主義,而是作為亞裔美國人或美國的亞洲人這個大的國際框架下的其他問題,像是反戰、反帝國主義等等更具跨國性的問題。

我出生後,這些社會議題轉向,朝向國內的種族主義、國家暴力等面向。這個領悟也是我在書裡寫到父母的原因,因為他們的經歷也是美國亞裔歷史的一部分。我大學時,並沒有把父母放在這個宏觀的政治脈絡裡。後來我才想,啊,他們其實是其中的核心部分。」

時代的交錯讓徐華與他的父母對於亞裔政治有不同的理解,但也是透過書寫,讓歷史的斷裂重新有了連結。有別於移民一代「去政治化」的敘述,徐華的書寫豐富了我們對亞裔美國人這個詞彙在70年代出現前的想像。和這本書切入的核心相同,從情感面閱讀,即便生在非常不同的年代,徐華與他的父母,或許擁有同樣一顆對這個世界好奇的心。

我對徐華在紐約巴德學院(Bard College)的教書經驗很感興趣。那是非常激進、充滿進步派的地方,那麼當代亞裔美國人的運動趨勢是什麼?

他認為,在美國,由於人們仍以膚色畫界線,對種族的理解是黑白分明的,因此種族政治仍是當代的核心。當然,我們可以隨意將種族的階級複雜化,但在美國,「反黑」就是最明確、單一的壓迫形式,也主導著主流的論述。徐華提到:

「對於其他不是非裔的少數群體來說,要想解決這個問題一直都很棘手。比如對拉丁裔或亞裔而言,很多時候我們的經驗並不能完全被『反黑』的框架整合,但要超越這個論述幾乎是不可能的。在美國,很多社會運動仍是圍繞著種族關係的思辨展開。

我認為近年最有趣的是跨國的對話,比如《破土》(台灣的左翼線上雙語雜誌)所做的事。每當我讀到這些,我就會想這些對話都是20年前沒有的。但現在,人們有更多的意識,比如亞洲人在全球資本下有所主導權。這個時代的經歷都不是均質的,不同的統治技術會在不同的環境中發揮其作用,我覺得這才是真正讓我興奮的東西。

我教亞裔美國文學快20年了,現在班上的學生幾乎都不是美國出生的,他們對書裡的那些種族問題已經不那麽感興趣了,他們更關注流離或是跨國社群的問題。離散(diaspora)不再只是個學術噱頭,而是實際上能夠透過網際網路看到這些網絡和脈絡。」

徐華的答覆也回應了自己跨國的生長經驗,因為擁有不同的世界,讓他不至於將自己鎖在單一的認同框架。他尋找的不是標準答案或「真理」,而是像他在書中所寫的,不過是一小群人,能夠和他分析電影、抽菸,開著長長的車,只為了去吃甜甜圈、討論哲學。他所尋找的,其實就是友誼本身。

《貝瑞.戈第之龍拳小子》是一部功夫喜劇,主要由黑人演員演出,主角叫李羅伊.葛林(Leroy Green),亦稱李羅伊小龍(Bruce LeeRoy)。徐華跟阿健都非常喜歡《龍拳小子》,他們甚至有翻拍自己版本的計畫。阿健先注意到巴斯達韻的歌曲〈危險〉(Dangerous) MV玩了《龍拳小子》的梗。➤關於友誼:「友誼在於去認識的意願,而非被認識的渴望。」

海灘男孩的〈只有天知道〉(God Only Knows)暗示著在愛情之外還有更多事物值得追求。我沒辦法從歌曲本身找出這些情感。那會是在歌詞裡嗎,訴說兩人漸行漸遠而重新發現生活目標的傷心歌詞?

——《Stay True保持真誠》

1994年德希達出版了一本關於友誼的書《友誼的政治學》(The Politics of Friendship),他認為「朋友」是哲學思辨中不可缺的概念人物。哲學家並非獨自在深山省思的聖賢,而是因為有一群朋友,組成一個小型的社會,才能讓哲學性的思考發生。

現代的原子化社會讓這樣的機緣越來越難得,關係的化學反應容易成為其他宏大敘述的背景。德希達提到,友誼的親密性即來自人們從彼此的眼中看見自己。徐華對於友誼的深刻思考,也讓他將友誼放置在回憶錄的核心:

「我之所以寫這本書,之所以被友誼這個主題吸引,是因為當我想到年輕時學習的東西,好像在學經濟如何運作、政治如何運作,或者文學如何運作,但我們其實只是在學習如何與他人共處。這就是大學的本質,你學得一些技能和如何思考,但你也在學習如何找尋社群或組建社群,而這正是我一直在尋找的。

很多年輕人都在尋找一個社群,有些人投身社會運動,有些人創組樂團,我們總是好奇那些與我志同道合的人在做什麽。對我來說,我只是覺得阿健的離去讓我真的、真的很傷心。我不確定為什麽自己一直走不出來。當然,如果某個和你很親近的人發生了這樣可怕的事,你會很難受,但我發現它一直揮之不去,影響著我和每個新遇到的人互動。

我常想,自己是個好的朋友嗎?阿健之所以揮之不去的原因之一是,我擔心自己對他並不如想像中的好。也許我們並不如我想的親近,也許我並沒有給予他應得的回報和回應。我擔心我從來都不是一個好的朋友,因為我生性多疑,或者我沉浸在過去的事情。

世界上有很多關於愛情的歌,有很多關於愛情的書,但友情並不是這樣。這不是備受探索的主題,所以我想探索它。記得我會聽著音樂,想著,啊,我對他有這樣的感覺,但我並沒有像歌裡描述的那樣愛上他。我突然發現,關於友誼的歌曲並不多,但多數的歌都是奠基於友誼寫成的。就像披頭四樂團,他們都是朋友,但他們卻不會唱關於友誼的歌。

我想了很多,當一個人有朋友的時候會發生什麽事?友誼會如何改變一個人?你的朋友如何受你影響?友誼這件事如何重新定位你的時間感?和朋友在一起的無聊,和自己一個人無聊是完全不同的感覺。我想這就是為什麽我想把友誼放在這本書的首位。

當然,這本書還涉及許多方面:作為亞裔美國人、作為美國人、作為年輕人的感受。我一直以為這只是一本關於悲劇和哀傷的書,當我意識到這其實也是一本關於友情和青春的書時,才發現這本書幫了我很多,讓我有機會去探索其他主題。」

徐華對於阿健死亡的愧疚,讓他無法放下這段過去,或許這也是一種倖存者的罪惡感——為何離開的不是我?儘管他的敘述充滿迷惘與不確定,他的文字卻有滿滿的憐憫、懷舊與溫柔。他的書寫不帶矯情,就如同書名一般真誠,以充滿各種感官體驗的細碎回憶,鋪陳出巨大的時代背景,讓人即使沒有經歷過,也能沉浸在書中的世界。

《Stay True保持真誠》的背景是一段獨特的故事,然而它處理人與人情感的私密性,卻帶有能引起共感的高度普世性。它讓我們記得,在迷惘的青春時代,我們所遇到的人如何讓我們看見自己更真實與脆弱的一面;它提醒我們,失去有時是不可預測的、沒有任何道理的。不過,若仔細回憶傷痛的過去,卻會有豐盛的驚喜。那些青春的片段,充滿夢想與對世界的好奇,從來不曾離我們而去。●(原文於2024-03-07在Openbook官網首度刊載)

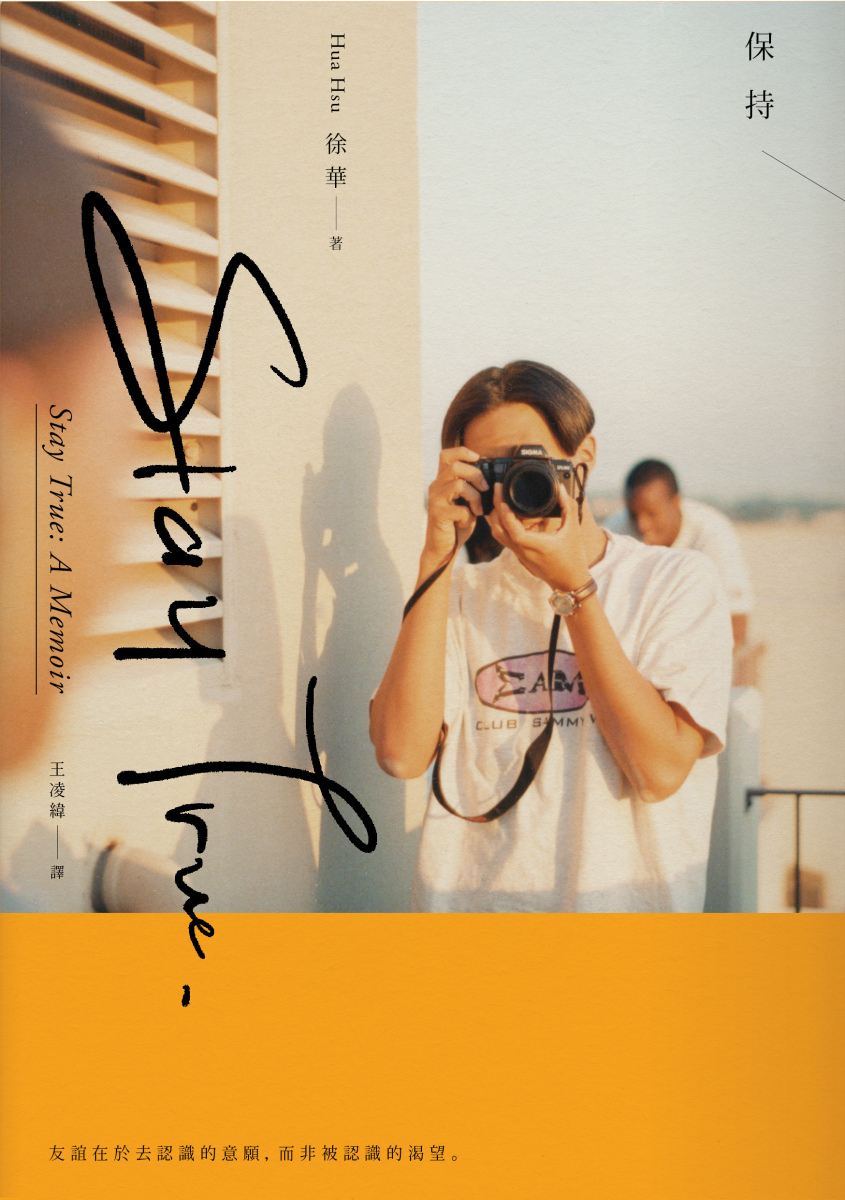

Stay True保持真誠

Stay True: A Memoir

作者:徐華

譯者:王凌緯

出版:二十張出版

【內容簡介➤】

作者簡介:徐華(Hua Hsu)

1977年生於美國伊利諾州。現為《紐約客》雜誌特約撰稿人、巴德學院(Bard College)英語系教授,並擔任亞裔美國人作家工作坊(Asian American Writers’ Workshop)的執行委員會成員。曾於新美國基金會(New America Foundation)和紐約公共表演藝術圖書館擔任研究員,並且曾為《藝術論壇》、《大西洋月刊》、 《Grantland》、 《Slate》和《The Wire》等媒體撰稿。

徐華的父母皆來自台灣。在台灣半導體產業起飛的年代,他的工程師父親為了更好的職涯機會,選擇與家人分隔台北與加州灣區兩地,而他則趁暑假期間拜訪台灣,兩地扎根。身為台裔第二代,他以文字寫下對於移民文化、美國價值、身分歸屬的思索與告白,本書是他初次但一鳴驚人的嘗試,真實且真誠的記述使其囊括2022年全美各大媒體年度好書,並於2023年榮獲美國國家書評人協會獎,並獲頒首屆普立茲自傳文學獎。

另著學術專著《漂浮的中國人:穿越太平洋的幻想與失敗》(A Floating Chinaman: Fantasy and Failure across the Pacific)。現與家人居於紐約布魯克林。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐