离散的华语酷儿在行动,为了巴勒斯坦和更多

本文于2024年7月7和13日分别首发于翻山newsletter,分为上、下两篇,本次将上下两篇合二为一进行发布。

作者:假寐猫猫头

编辑:Alexwood

排版:小一

全文12036字,大约需要47分时间阅读。

前言

以色列和巴勒斯坦之间的战争至少要回溯到1948年的5月14日:对前者来说是独立建国日,对后者来说却是浩劫(Nakba)的开始(*Nakba 是希伯来语里浩劫、灾难日的意思)。隔日,第一次中东战争爆发,巴勒斯坦人从此被驱逐、隔离、监禁和屠杀,至今未止。

2023年10月7日,巴勒斯坦激进武装组织哈马斯从加沙地带对以色列发动进攻,即刻遭到以色列的猛烈报复:轰炸规模空前之大,不但炸毁军事目标,还一次又一次地炮击住宅、医院、银行、清真寺等平民建筑。这导致超百万的巴勒斯坦人被迫再次流亡,与饥荒、疾病、恐惧和死亡为伴。无数的儿童、女性,以及医生、记者等当地和外来的援助人员均遭遇无差别杀害。

这再度在全球范围引起震动。在许多国家和地区,学生和市民自发开始了抗议和行动,抗议和谴责政府和国际组织无视巴勒斯坦人遭遇的种族隔离和屠杀,呼吁解放巴勒斯坦。

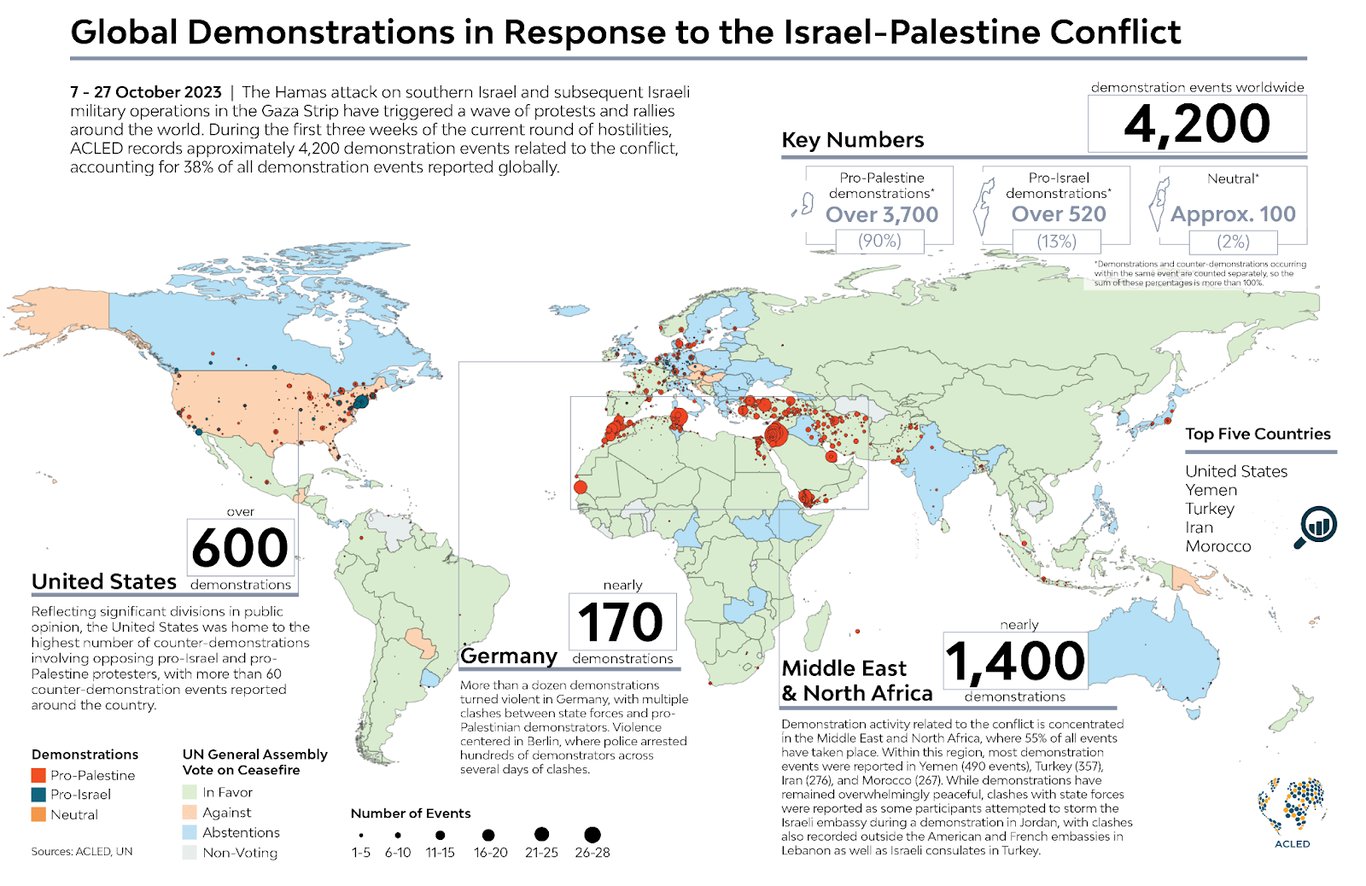

2023年11月7日,距前述冲突升级的一个月后,专门关注世界范围内暴力冲突数据的独立非营利组织ACLED发布统计:在这一个月内,全球近100个国家和地区共计发生了约4200场巴以冲突相关游行,其中有超过3700场是支持巴勒斯坦的。

学生一直都是行动的重要参与力量。在澳、法、美、英、荷兰、印度、黎巴嫩、印度尼西亚等国家,都有由学生发起和主要参与的游行、(与校方)谈判、静坐(sit-in)、宣讲(teach-in)和扎营(encampment)。

在这些公民行动中,离散在海外的华语酷儿们若隐若现。

本文采访了6位目前在荷兰、美国、英国等地生活的华语酷儿朋友,ta们是靠靠、仙人掌、小豆、slappy、鱿鱼丝和biuiu。ta们一直都是不同华语性/别社群的组织者和参与者:从性别友好的室内演出到户外运动,从反家暴/反骚扰共学到女权艺术共创,ta们一直在用行动认识自己、感知世界和构建社群。海外的学习和生活补充的少数族裔视角,让本就相信平等、多元的ta们更愿意去靠近具有交叉性的议题,巴勒斯坦正是其中之一。

巴勒斯坦是一个女权和酷儿问题。一直以来,关于巴勒斯坦和以色列争端的叙事权都被全球北方国家主导,这种帝国主义指导下的正义与女权主义背道而驰;其次,在议程设置上,军事较量、政治角力和领导人轮替等宏大命题总是排在平民,尤其是儿童、女性和性/别多元人群之前;更糟的是,进步话语被挪用来维持现状(如只要反对以色列就是支持纳粹和反犹;或以‘哈马斯恐同所以不支持巴勒斯坦’为代表的粉红清洗),将巴勒斯坦人推入道义上更不值得被支持的处境。

*全球北方国家:Global North,通常指发达国家或工业化国家,主要包括北美、欧洲、日本、澳大利亚等地区。因20世纪期间,发达国家大多位于地球的北半球,而发展中国家集中在南半球,于是“北方-南方”的概念在1974年被联合国大会正式提出。目前公众虽依旧使用此代称,但多元的经济格局也在对此二分法发出挑战。这些现实触动和挑战着华语酷儿们的性别和族裔敏感度。尤其是本文的受访者们,习惯用行动介入议题的ta们带着热情和关切投入了支持巴勒斯坦的同盟中。让ta们现身,既是必要的记录,也能带来珍贵的启发,关于何为“无穷的远方,无数的人都和我有关”,关于在行动中感知、理解和回应创伤,关于身份认同,关于社群,关于不放弃想象力。

*为保护隐私和安全,称呼均为化名,ta们提供的照片均会二次创作后以简笔画形式呈现,ta们的经验也将在不违反事实的前提下有所穿插和融合。营地:眼见为实的短暂乌托邦

2024年4月,学生行动持续增长和深入,许多高校出现了扎营占领校园的行动。可惜的是,这些营地最终大多都遭遇了来自校方和警力的强力反扑。

扎营是某种“不得不”的选择,因为在此之前许多更和平的行动没起作用。在靠靠的学校,一直都有一部分学生专门负责和学校谈判。“谈判不顺利才扎营的,学生都比较坚决,不满足诉求就会一直行动。” 靠靠说。

扎营并非和平的反义词,相反,营内常常秩序井然。靠靠学校的学生们占领了主楼并把不同楼层用作不同功能:一楼是会议区,方便在紧急时快速集合和讨论;二楼有巴勒斯坦图书角和安静区(silent room),可以休息和进行私密谈话;再往上的露台则充当暸望塔,随时观察营地内外的情况。这样的有序让靠靠感到震撼,ta感到仿佛置身一个“无政府公社”,没有中心。虽然一切都很简陋,但能让人从心底生发出“这些才是我想与之相处的人”的归属感。

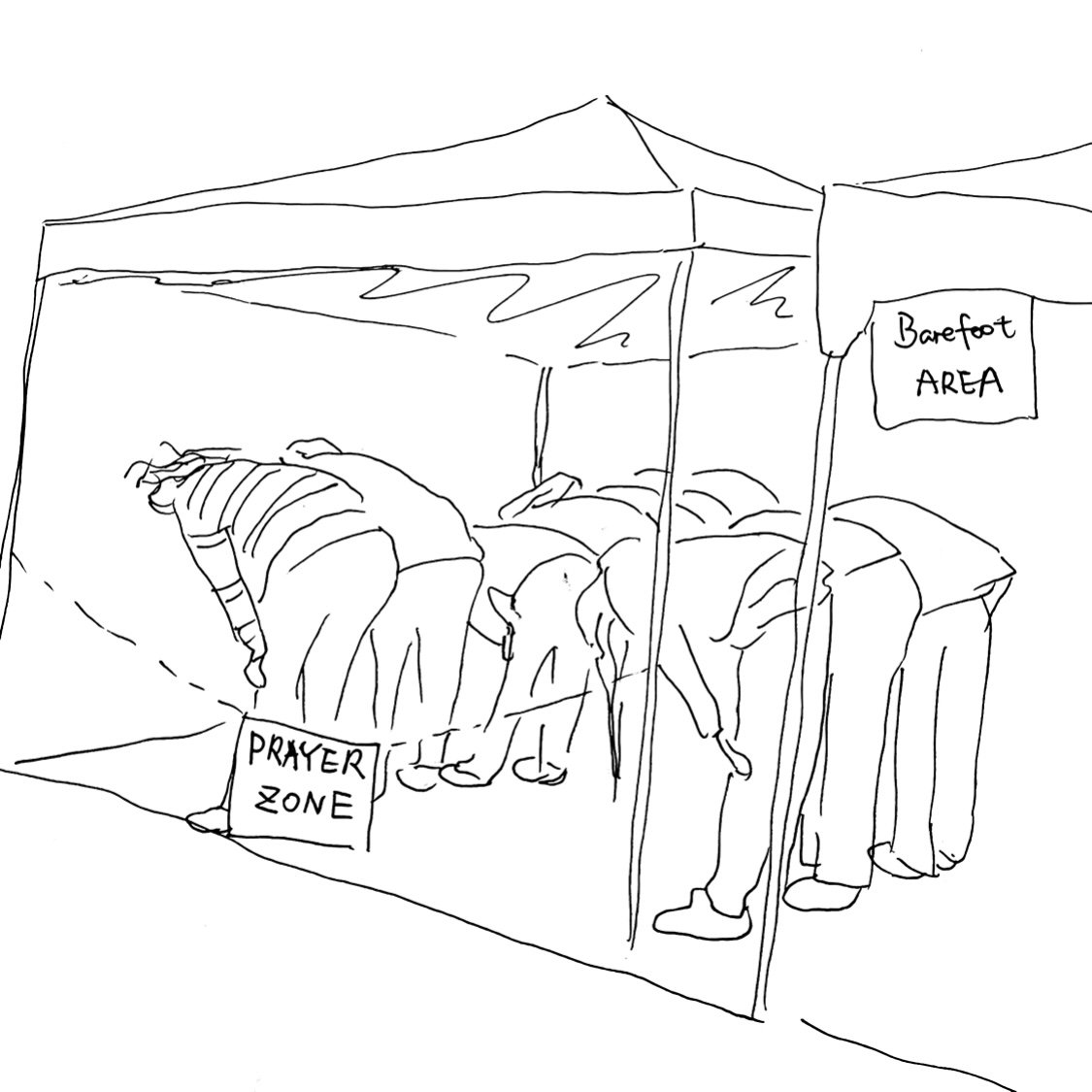

小豆也在学校的营地中感受到了类似的能量:营地有日常时间表,安排着每天的集会、宣讲、电影放映和祷告;会有学校附近的巴勒斯坦家庭带着孩子来到营地,大人们聊天时小朋友们就在旁边画画,或者跑来跑去,很有活力。因为“呆着很安心”,小豆一有时间就去营地,在那里写作业、拍照,和ta人面对面讨论严肃议题。营地里简单但完整的食物分发和人员流动系统,临时支撑起了一种共同创造的集体生活。

秩序感并非凭空而来,其背后是大量求助和助人的良性互动。和线下行动配合的线上群聊几乎从不停止,营地里的人可以提出详细的需求,比如基于宗教、素食、过敏等因素的食物选择;这些需求很快就被超额满足,“第三天物资就够了,不需要更多了。”靠靠说。

而互助的细节是具体而动人的。slappy在从地铁站走去营地的路上,有陌生人看见ta头上戴了keffiyeh(一种黑白图案的头巾,是声援巴勒斯坦的象征)就主动和ta打招呼。slappy发现对方也是参与扎营行动的学生,于是就主动上前帮忙搬东西。每次去营地前,小豆都会询问有什么能做的,ta常给朋友带东西,比如打印的海报,也会和大家分享来路上观察到的警察动向;不去营地时,ta就帮忙制作海报之类的线上宣发材料。这些慷慨的个人和ta们细致的劳动,是营地不可或缺的后勤基础。

当亲手建好的“家”被拆除时,一切都让人愤怒和心痛。

靠靠学校的教学楼遍布在城市的不同街区,这样的分散成了优势:拆除不但没法“一锅端”,还可能促使更多营地“遍地开花”。一处营地被拆后,第二天在别的教学楼就会出现新的营地,但靠靠参与扎营的那几天没有一个营地活过24小时。其中一次扎营,学生们战略性地占领了学校本就在翻新的教学楼,这样就能把工地上的砖拆下来建营地,不同的人接力砌砖,亲手垒起了保护营地的围墙。但最后警察开来了挖掘机,“花十多个小时辛辛苦苦建的东西半小时就被拆除了!”靠靠对此咬牙切齿,“那么多吃的只能丢下,掉在地上。”

小豆学校的建筑分布在此刻显得尤为讽刺:上世纪60年代,为了方便从四面八方抓捕学生运动的参与者而设计的圈状结构保留至今,并在今年继续发挥作用。最开始几天警察只是象征性地巡逻,学生代表也持续地和学校谈判。但在扎营时间超过半个月后学校叫来了更多警察,并利用校园报警系统给师生发送“校内有暴力抗议”的虚假警报。唯一令人欣慰却又充满讽刺的是,因为市长比较支持学生所以本市警察局没有出警,但周边城市的警察都来了。“天上有6架直升机在飞,一直飞到晚上8点。”小豆说。

在学生们看来,警察和学校是合作关系。slappy说:“学校认为自己的财产被(学生)破坏,如果没有学校授权,警察是无权进入的。”在营地被暴力拆除后,靠靠和小豆的学校都“关门”了几天,学校会邮件通知学生不要来校园,两到三天后才恢复线下授课。但不是所有人都能自由地返校,有学生被抓捕且数字惊人:小豆学校至少有50名学生被拘禁12小时以上。而slappy学校的被捕人数则超过100,截止采访的6月仍有5位左右学生未被释放,这意味着ta们可能被起诉重罪。即使大部分学生在24小时内都被释放,ta们也还是可能面临后续的惩处,如停课、退学。

用肉身与系统对撞的学生们付出了代价,但这不意味着ta们做错了。欧美的很多高校都有激进运动的传统,扎营并非史无前例。正如前面描述的那样,扎营后的行动大多也很和平,如工作坊、发传单和演讲等。甚至,学生们的诉求也并不过分:“希望学校撤(与以色列合作的)资,而不是让校园停摆,”持续关注和亲眼观察过不同高校学生行动的鱿鱼丝说,“这挺让人难过的,在自己的校园做和社会正义有关的自由言论表达,却需要如此小心翼翼(很多学生都会带墨镜或/和口罩遮挡面容),即使有暴力冲突也是被学校逼到无路可走。”

筹款:没人该用挚爱逝去的照片来证明ta值得活下去

战争将普通巴勒斯坦人的一切日常打得粉碎,而重建生活需要很多、很多钱:每一件事都需要钱,没钱又反过来让每一件事都变得具体而紧迫。

比如,拥有一张能打通电话和顺利上网的电话卡至关重要:因为以色列长期以来对网络和通讯的控制,许多巴勒斯坦人不能及时和家人报平安,医护人员很难向外传递救援信息,记者的报道发不出来。仙人掌发现,现在已有中间平台在收集巴勒斯坦人的通讯需求,而自己可以通过筹款+购买电话卡的方式去对接这些需求。于是在2024年年初,ta就开始了给巴勒斯坦人捐助虚拟电话卡(e-SIM)的行动。

这听起来似乎和网上购物一样简单,但做了才会发现每一步都有困难。首先,不同地区能接收信号的运营商不同,但战争中不可能有运营商能保证持续正常运作;其次,并非所有卡都能被激活,因为不是所有巴勒斯坦人的手机都有激活e-SIM的功能。也不是所有人都能成功等到一张电话卡:有时,中间平台把卡号等信息发给巴勒斯坦人后迟迟无人激活,大家就不得不猜测对方是否已经在轰炸中丢失了手机,或手机无法充电,甚至丢掉了生命。能每天和自己在意的人保持流畅通讯的基本需求无法达成,这背后的残忍让人无法扭过头去。

4月,仙人掌在朋友的邀约下更深度地参与了筹款:这次,ta们需要帮一位在加沙的19岁摄影师做展览,同时通过义卖等形式为对方的家庭募捐。这些钱会被用来给一家人购买食物和水,以及在流亡时给司机付车费,在无法露天睡觉时想方设法买帐篷作为临时的家。钱如水一样流走,但这些都是日常必须,不得不花,巴勒斯坦人除了努力让自己和家人活着之外已无暇顾及更多。

“你做了一个事,后面的事就会像滚雪球一样出现。”仙人掌说。之前行动中ta并不需要负责钱的部分,但后来有新的巴勒斯坦人直接联系到ta并发出求助,于是新的问题出现了:筹款链接不知何故无法打开。沟通后仙人掌才发现,在巴勒斯坦的人可能无法注册某些筹款网站,普通人也不认识任何境外的人能帮忙开设账户。“巴勒斯坦人绝望到要在互联网上找像我这样的陌生人帮忙。”仙人掌说。最终,在和银行多次沟通、反复线上线下尝试转账后,ta用自己的银行卡帮对方开设了新的筹款页面,并邀请有意愿帮忙的朋友一起点对点地为几个加沙家庭筹钱——至此,ta也成为了那个“拉人入伙”的人。

biubiu就是仙人掌邀请到的朋友之一:ta之前在一个长年关注巴勒斯坦的团结社群中有过很多学习和参与,参与筹款让ta有机会和个体的巴勒斯坦人建立了更实际的联系。biubiu说:“你需要和在加沙的家庭进行日常沟通,理解对方为什么要从最北部跑到最南部,在什么情况下会断网,为什么需要钱。”

了解更多在地细节后,责任感的加深是必然的。有很多天,biubiu每天醒来后的第一件事和睡觉前的最后一件事都是做和筹款相关的细碎工作:零散地发和回信息、写科普贴、找志愿者等等。在其中投入的时间和精力远超ta最初的想象,本来要写的论文被排在了筹款之后,“因为你很难说服自己写破论文比通过筹款让一群人活下来更重要。”biubiu说,ta还把自己奖学金的一部分也捐了出去。类似地,仙人掌也为筹款多次垫付转账手续费,每天花4至8小时不等的时间跟进情况。年轻的热忱让ta们用最诚实的方式与远方的人类苦难深深共情,越做越多。

但钱没那么好筹。biubiu和仙人掌试过很多办法,从拉身边更多的朋友捐钱,到做公共宣讲、办展览,搞二手书义卖......但还是经常感到钱太少了。biubiu说自己常常在脑子里幻想在路边随机抓住路人并对对方大喊:“请把钱都给巴勒斯坦!”

钱太少的背后是固有的社会层级和文化偏见在发挥无形的作用。biubiu说:“我们需要费力说服那些有着肥胖钱包的人,另外一些人真的需要活下去。”在说服中,总有一些故事比另一些更“动人”:带血的残骸、满屏的废墟或是绝望哭泣的孩童的传播效果会比高中女生为自己筹学费的故事更好,即使她的40多名亲人都在轰炸中丧生。“为了扩散信息就得包装故事,但这本质上依然是在被资本主义和殖民话语操控和剥削。”biubiu无奈地说。苦难变成了可以被分层较量的指标,越惨烈越吸睛,但这很残忍。

同样让人感到心酸和讽刺的是,有一些苦难无需费力证明就能被充分感知。仙人掌和朋友们为巴勒斯坦家庭的筹款持续宣传了一个多月才凑到8,000多刀——和同类型的项目相比,ta们得到的捐款已经很多了。但ta同时观察到,支持被捕的精英学生的筹款却能在一天内就集到50,000刀以上。

biubiu曾遇到有人点评筹款只是妇人之仁、杯水车薪,或自作聪明地说应该把这些钱给哈马斯。对此biubiu非常愤怒,也感到荒唐。“人与人的互相支持和关怀不是很自然吗?有人要死了,ta给你发消息,回复一下有那么难吗?”ta说。

筹款很容易被质疑是不是骗人,现代人已经太习惯于商品经济的交换逻辑,在付出真金白银时总是下意识地思考“性价比”。但仙人掌了解到的事实是,有不少巴勒斯坦人被承诺为ta们筹款的人欺骗,后者用前者的苦难为自己引流,变现后却卷款消失。仙人掌说,受助的巴勒斯坦人曾问ta会不会骗自己,来帮忙的朋友到底靠不靠谱。这让ta联想起自己需要帮助却得不到回应的时刻:“我们都曾有过创伤,我不希望在另一群人正经历比我经历过的事恐怖很多倍的事时什么都不做。我不希望变成自己痛恨的冷漠的人,那种冷漠才是让人窒息的。”ta说。

战争的破坏力是如此深重和长久,仙人掌和biubiu不能预测筹款到底还需要进行多久,到底能够帮到什么程度。ta们知道这个世界上更有权势和地位、更具影响力的人更该对此负责,ta们只是无法忍受静坐着枯等,ta们只是相信没有人应该用自己挚爱死去的照片来证明ta原本值得活下去。

社群:行动从其中来,往更广阔处去

如果没有社群,则行动不可能。

在参与支持巴勒斯坦的行动前,本文的受访者们都曾被社群滋养过。因为所学专业与历史和政治联系紧密,小豆身边一直有积极参与去殖民行动的朋友,大家常常聚在一起聊社会议题,分享行动经验;靠靠读理工科,虽然同学老师对政治相对不敏感,但ta会花时间和性别多元社群的朋友讨论世界上在发生什么,或互相印证和承接身为亚裔酷儿所遭遇的歧视;仙人掌和鱿鱼丝在此前都有带领和协作性/别活动的经验,也因此一直都处在关注社会正义和支持行动主义的朋友圈中。

此前积累的社群经验在支持巴勒斯坦的行动中也派上了用场。仙人掌发现在保护隐私和安全方面华语社群相对更加在行,大家对任何可能被识别的个人特征(如发色、纹身、名字、常用昵称等)都很敏感,会主动地遮罩、打码或省去。biubiu也说自己“比较胆小”,不会在行动中留痕。比如不在海报上写自己的名字,即使ta在现场承担了发言和倡导的劳动。仙人掌曾略带吐槽地说:“有些白人,明明都在加密软件沟通了,却用的是自己的全名、真名。”这样的小心翼翼既是被多次证明有效的成功经验,但也多少带点心酸:明明在做正确的事,却很难光明正大。

即使行动存在很多风险(如收到学校的警告邮件;被向公司投诉反犹;被犹太复国主义者人肉和网暴;甚至被逮捕、起诉或遣返),这对早就擅长“带着镣铐跳舞”的华语酷儿社群也并非绝境,因为行动可以有不同的门槛和形式。鱿鱼丝相信去试探和利用每一寸尚存的空间都有其意义:比如,最开始大家都对相关议题感到困惑,不知该采取什么立场,一场茶话会就是思考的开始;如果主流报道和行动不够重视性/别视角,那么可以主动地翻译、传播巴勒斯坦女性和性/别多元人群的故事;又或者,在沉重讨论和危险系数较高的行动让人感到消耗时,可以组织手工活动,在学习新技能的同时去彼此接住。

与此同时,新的行动体验因拥有沉浸式的氛围而更为具身。

扎营中的很多技巧对有激进运动传统的本地社群或许只是基本操作,但对一直缺乏实践机会的华语酷儿们而言却有着“我做故我在”的启蒙意义——就像小豆说的那样:“我很羡慕,也非常佩服那样的行动力,所以想去学习。”比如,区分危险等级是最基础的,红色代表最危险的行动(如守在营地;和警察对峙;甚至被抓),黄色为中等,绿色则是政治和法律风险相对较低的行动(如提供补给、线上支持等)。留学生一般会被建议选择绿色等级的行动,因为非本国公民的身份意味着被捕后的代价可能更高,如被退学、起诉甚至遣返。每个人可以在对危险充分知情的前提下去自由选择愿意承担到何种程度。这样的知情同意和权责边界练习并非在所有环境都能实现,对此鱿鱼丝说:“只有肉身在现场才能获得切实的感受。”

在现场,安全感和恐惧感持续地博弈着。靠靠亲眼看到站在自己前面的女生被警察撞飞了手机,嘴角瞬间开始流血。ta说:“他们每个都有警棍和盾牌,一出现就让氛围就变得危险,人会很害怕。”但同时,周围立刻会有组织者高声提醒大家在一起才最安全,落单反而危险。口号也因此密集起来:“the people united will never be defeated(团结的人们,永不会被打败)。”

“I don't see no riot here, why are you in riot gear?(我看不到哪里有骚乱,为何你们全副武装?)”每当人群齐声对穿着全套防暴装备的警察喊出这样的口号,靠靠都会很想哭:眼泪从墨镜后面“chua”地一下涌出来。ta总是会跟着大喊出声,因为“喊出来就没那么害怕了”。 slappy也有类似的心路历程,最早的时候害怕走在前面,但人群带来的安全感和有条理的组织让ta敢于一次一次往更前排走,即使眼前就有警棍在飞舞。

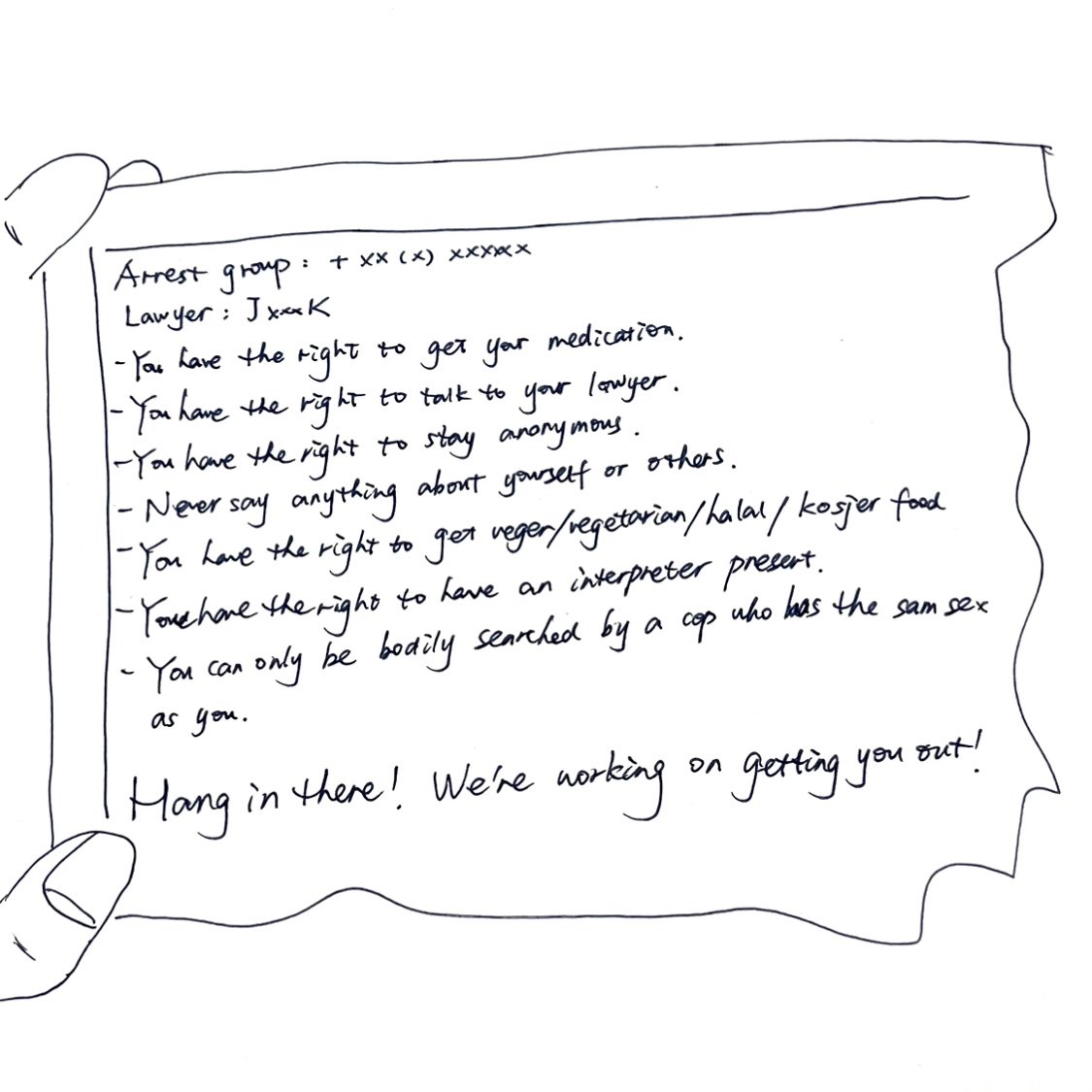

勇气和关怀在陌生人之间传递。某次和朋友被警察冲散的瞬间,靠靠手中被隔壁的一位不认识的女生迅速塞了一张纸条,上面是律师的联系方式和几条权利清单,女生给靠靠递完纸条又迅速举起手继续喊起了口号。

(图片文字翻译)纸条上有律师的电话,和以下权利提醒:

- 你有权利获得医疗帮助

- 你有权利和律师沟通

- 你有权利保持匿名

- 不要透露你自己和ta人的信息

- 你有权利获得素食/清真/犹太食物

- 你有权利要求翻译人员在场

- 只有和你同性别的警察可以搜身

坚持住,我们正在救你出来!

共命运感也让相似的人更快地互相辨认。作为亚裔走在人群中是不那么天然的,所以每次遇到落单的亚裔,靠靠和朋友都会“捡”上对方一起走。有一回,ta们遇到一个韩国女生,她和朋友走散了,靠靠就邀请她一起。后来,ta们还邀请这个女生进了线上群聊,告诉她里面有很多信息,有任何需求或担忧都可以在群里求助。

但在种族歧视者眼中亚裔身份是“扎眼”的。slappy说几乎每天都会被以不同的方式提醒“你不属于这里”,有时是恶意的打量和嘘声(catcall),有时是不堪的言语羞辱。这些情况放在平时很难立刻得到帮助,但在游行中却不太一样:某天,靠靠和朋友正在队伍中走着,路边旁观的白人男性冲 ta 们喊“滚回你的国家”,身边立刻有一群人回敬他 “fuck you!” 有一个当地女生还骂了对方整整5分钟。“这种(时刻)是我感觉在这里遇到最多好人的时刻”,靠靠说。ta在行动中近距离地感知到走在一起的人平等意识不像主流人群那么薄弱,大家都愿意反思,也愿意把思考付诸实践。

对亚裔身份的刻奇也常以微冒犯的形式体现。比如“你们华人/中国人怎么看”的提问,每当被问到这类问题小豆都不太舒服,感觉自己仿佛被强塞进一个集体性的身份,还被期待做代表性的发言。slappy在行动中遇到过爱逮着亚裔做采访的记者,这让ta很不适:“对方想知道你的意见,但这不代表ta在意或看重你的意见,很可能只是对方觉得这会让ta自己看起来更多元。”

不能否认华语酷儿的交叉身份可能会让人感到与议题之间存在壁垒。在关注早期,slappy有过“使不上力”的困惑:“我只是一个亚裔留学生,还在找自己的位置,我真的能为巴勒斯坦人做什么吗?”。后来在游行中,人群有时会自然地切换喊口号的语言,比如从英语到法语,slappy会有一种“跟不上的感觉”,这很微妙,很真实,也很难忘。类似的,当和在营地遇到的人聊天,小豆提起发生在中文语境里的事件时会有词不达意之感:“我们的很多经验因为各种原因没能及时与世界同步和共享,我常常感觉找不到合适的语言来讲述,” ta说,“并不是期待对方能立刻理解,但我愿意不断去提起和诉说。”

或许,这种尚不明确的错位感是华语酷儿社群融入更广阔的行动社群的必经过程,因为彼此间本质上的相似远超不同。共通点首先体现在压迫结构上,本文的每位受访者都深刻地感知到了这一点。ta们都曾在性/别社群中和ta人一起去看到和改变大家共处的下位者处境,这帮助ta们在看到巴勒斯坦人的遭遇时敏感地理解了那种被压迫的痛苦。甚至,行动带来的对压迫结构更深刻的认清让ta们进一步反观自身。slappy说:“当拥有去殖民的视角后,我反而比出来前更理解了自身的民族特权。”

在彼此托举的互助逻辑上,华语酷儿和巴勒斯坦人都能懂在低谷中被拉一把或拉别人一把的重要性。biubiu曾在性/别社群见证过“总有人死去,但也总有人去救绝望的伙伴”,这帮助ta去换位思考巴勒斯坦人的处境。ta说:“唯一能解决行动创伤的是更多的行动,我的社群教会我关怀、信任和怎样更好地支持ta人。从亲密的朋友那里得到生命的教育,让我相信创伤也能变成桥梁。拯救别人的生命是永远不会后悔的,如果我有机会去留住一个人,这就是我理所应当要去做的。”

从社群存续和长久抵抗的角度来看,离散的华语酷儿们目前还处在摸索自身议题和行动空间的阶段。对此,巴勒斯坦人几十年来在世界各角落的斗争经验是值得借鉴的富矿。巴勒斯坦的苦难被结构性地无视和放纵,因此它的解放必须依赖于国际性的团结和互爱。同理,任何一种解放都是如此——鱿鱼丝特别指出,如此简单的道理之所以不容易看清,是因为掌权者不希望自己的政治话术被普通人识破。ta说:“巴勒斯坦离散社群几十年如一日地对抗审查和镇压,我们要欣赏和感激这些努力,这样在加入其中时才能学到更多,才能相信我们也能做同等有影响力的行动。”

这样的借鉴正在发生。

哪怕是争吵也在带来反思,促进共识。靠靠说,某天在中文群聊里大家因为扎营的人砸了学校的电视而吵了起来,有人认为这“太过了”,甚至开始怀疑对方是不是学生,怀疑有没有可能是恐怖分子在搅浑水。这迫使靠靠去思考为何内部鉴定是危险的,ta想了很久后把自己的想法分享在了群聊里:

“社群内的互相鉴定值得警惕,行动是一个光谱,被暴力镇压后反击时采取暴力手段也是有可能的,可以讨论这样的做法是否妥当,但不能因此断定这样做(或任何有激进反应)的人一定就是恐怖主义。我们不需要更多的敌人了,比树敌更重要是记住真正需要对苦难负责的是谁。”很快,群聊里有5个伙伴点赞了ta说的这段话,在所有人都很紧绷的时刻还能这样去对话让靠靠觉得很感动。

行动也以更多方式给离散的华语酷儿社群注入新的能量。slappy还是会把刷到的行动帖发到中文群组里,靠靠也更愿意主动约身边的人“一起去(现场)看看”;跨国筹款不但让仙人掌所在的社群确认了貌似不相关的议题与自己的联系,也让ta们与本地组织者建立了信任,确认了彼此的同盟关系;鱿鱼丝去日本时会留心记录当地草根社群对巴勒斯坦的支持,ta看到了如街头抗议、义卖、书店照片展等各种形式的蓬勃声援,再带着这些观察回到自己的社群与伙伴们分享其中的感动;biubiu和朋友们想办法开通了中文支付渠道的捐助,ta们还在书写筹款行动的经验帖,把更多巴勒斯坦人的故事介绍进中文世界。

回看行动:一开始我也不懂,但只要开始就是好的

巴勒斯坦人在过去70多年,甚至更长的时间里到底经历了什么,要理解这样一个并不根植于华语文化、本质上又相当复杂深远的问题并不容易,因此本文的每位受访者在参与行动前都经历了一个逐渐深入的学习过程。

对ta们每个人来说,2023年10月7日以色列对巴勒斯坦的报复升级都是重要的学习起点。

鱿鱼丝在2023年10月参与了所在城市的大游行,ta说上一次有如此规模的游行还是川普上台后,震撼的同时ta也意识到自己对议题的了解有限,便主动开始了阅读和观影;slappy说一开始看到关于战争的惨烈画面就会本能地觉得心疼,“一开始我也不懂(为什么会发生这些事)”,做了更多功课后才意识到那些心痛中有一部分是因为类似的事也曾在中文世界发生过;靠靠最早也感觉一切离自己很远,直到去年11月ta所在城市的中央车站几乎每天都有大大小小的集会,ta和朋友有空就去参加,随着一步步走近议题,ta逐渐感到“不得不关注,不得不做更多”。

biubiu的一位来自伊朗的朋友曾给ta讲过一些相关历史,2023年10月开始校园里的宣讲活动变得频繁,ta就主动去听然后再自学更多;小豆11月去参加了哀悼死难者的纪念活动,同时开始密集地阅读新闻,跟进学校的态度,在这个过程中累积的失望和心痛让ta非常想要再做更多;仙人掌在23年年底参加了本校学生组织的拟死示威(die-in,躺下后身上盖着写满死难者名单的横幅)和静坐后,开始想突破英文语境去做更多参与和表达。

当ta们打开自己向更远更深处去时,并非没有阻力——身边的“大人们”似乎都不那么看好学生的行动。几乎每个人的家人都会提醒ta们“这与你无关,少没事找事”,而部分老师的反应也令人沮丧。

slappy还记得爸爸给ta打电话时会特意提醒说“这些事离你那么远,你能管到什么?” ta认为这种各扫门前雪的冷漠非常典型,但背后也透露出某种无力,在国内时slappy也常常感到这种无力。小豆的妈妈虽然支持ta的立场,但也会叮嘱ta别去现场,ta就给妈妈拍照,说:“现场很和平,氛围很好。”

仙人掌的家人对ta的行动有着很复杂的反应。一方面,父母会骄傲于自己的孩子有良知有道德。亲眼看到仙人掌认真做事的样子,他们也会感叹ta的行动力之强。但另一方面,和大部分中国家长一样,父母会非常担心这些行动影响到孩子的前途,会不自觉地脑补最糟糕的状况。让人感动的是,仙人掌的父母最终克服了内心的焦虑,和ta一起参加了一次退席抗议(walkout)。

小豆对一些老师很失望,觉得ta们顶着学者头衔却展现出高高在上的冷漠:ta们指出的“明路”是学术地讨论和阅读就够了,别用自己的身体去冒险。靠靠观察到老师们的反应也有一条光谱:当给老师写邮件解释因为参加扎营而缺课时,有些老师会回复“没关系,谢谢你告诉我原因”,但不会表明自己对议题的态度,有些老师则会更进一步地回复说“谢谢你,我也支持这些行动”;还有些老师会主动参与扎营,并在警察出现时挡在学生的前面。

虽然不知道自己的所作所为到底改变了什么,到底能改变什么,但本文的6位受访者没有一个后悔去学习和去行动。这里以ta们留给中文读者们的话作为结尾,如果你也曾感到无力,如果行动的练习对你而言也很稀缺,如果你已经想象不出还能做什么,或许这些话能帮你守住一些信心:

鱿鱼丝:

「这个世界变化非常快,在谁也不知道的时候历史的改变可能已经发生,如果能参与到变革中当然很了不起,但对已经被生活压垮的人来说也确实困难,不必太责备自己没有参与或做得不够。去年曾有伙伴觉得这些议题都太复杂,任何立场似乎都不道德,这可能是我们每个人都给自己找过的借口。但同时我想,如果现在不关注,问题只会越来越复杂。对于这些困难的问题,不用把门槛想得那么高,从简单的资料开始,一部纪录片或一首歌,其实有很多现成的资源。另外,越是无力和不知道能做什么的情况下,去了解别人在做什么很重要,因为可能得到启发。」靠靠:

「不同程度的行动,只要开始都是好的。只要你在行动,就是有意义的。想要行动的第一步是动起来,而不是想。只要参与进去就会发现自己总能做一些什么,也只有动起来才能知道可能的风险以及自己处在风险的什么位置。如果只是想而不去参与,只会越来越害怕,会陷入到恐惧的循环里。保护自己很重要,但能做多少就去做多少吧。」小豆:

「很多复杂感受我还在寻找合适的语言,很多时候也只是一个人坐在家里想。思考很重要,但行动是我着陆的方式,能带来踏实的感觉:我真的在同伴之间,真的在和有血有肉的人对话。民主不只是抽象的概念,构建社群、扎营都是小小的民主实验。不管以什么样的方式,不管在多么狭窄的空间,开始做事就能让人不再觉得某件事是无从下手的,至少这是我的第一步,是我对抗恐惧和无力的方式。」仙人掌:

「不一定所有人都要以同样的方式参与行动,行动的方式有很多,我们也并不需要去超出自己能够承受的范围去做。我们都在行动之余有很多别的责任,不能因此就全部放掉。所以不断地考量、选择自己力所能及和擅长的方向很重要。去辨别哪些风险和担忧是基于现实的,社群的哪些支持能减轻这些风险。比如设定小额目标在朋友间募捐,别人信任你而支持,就是可以立刻着手做的。我也是从这些低成本低风险的事开始,做着做着会在某个节点发现,因为建立了那么多联系所以有信心做更多,我相信很多人都会有这样的一个moment。」slappy:

「绝望的时候朋友曾对我说 ‘我们不能在行动的时候就想象行动会失败,我们要相信这个行为已经成功,再去想象如何延续这之后的生活 ’。我们曾经都很无助,但希望其实很简单,是我们可以赋予自己的,愤怒也是。好好爱自己就是最大的希望。我还想说永不停止,千万不要停止和被压迫的人站在一起。」biubiu:

「如果不知道从哪里开始,或者害怕代价,这也是对的,我一开始也是这么想的。但如果在某个议题上有创伤,唯一的办法是深入这个议题,团结其中的朋友,才有机会发现自己不是一个人。相反,假如把自己孤立或排除在外反而会被创伤吞噬。行动就是尝试打破现有环境设置的规则,如果你已经被磨损,去修补这种磨损只能通过行动去延伸,向外生长的过程中重建自己的规则,伤口才有可能变成其ta东西。」在本文书写的过程中,有一个画面一直萦绕不去:靠靠学校的营地被拆除的某一天,所有退路被警察堵死,两相对峙中,有一个人突然爬上桥,跳进运河,游向对岸。这个动作的开始虽然是屈于权力的围追堵截,但在其完成的瞬间又成功宣告了权力的荒诞。祝愿每一个不愿放弃抵抗的人,都能保有纵身一跃的想象力。

特别致谢

谢谢仙人掌、靠靠、鱿鱼丝、slappy、biubiu、小豆,是你们的的勇气和慷慨,让这篇文章得以存在。

以下是仙人掌和biubiu正在支持的4个加沙家庭

如有余力,也欢迎你力所能及地支持ta们

Hassan一家

Hassan是加沙的19岁视觉艺术家,自2023年10月他和家人已经历了7次流离失所,点击捐助链接:需用银行卡支付

Mahmoud一家

Mahmoud是加沙的23岁普通上班族,战争前会在空闲时做公益项目的志愿者,战争让他失去工作,和家人一起流亡,点击捐助链接:需用银行卡支付

Khalel一家

Kheal是加沙的20岁护理学学生,战争开始后就在医院参与救助,他的家在2014年就被炸毁,现在住在一个漏水的帐篷里,点击捐助链接:需用银行卡支付

Rahaf一家

Rahaf是加沙的18岁高中生,战争中断了她的学业,她和家人已经经历了6次流离失所,点击捐助链接:需用银行卡支付

*如不方便通过以上链接捐助,以下分别是支持Hassan、Khalel、Rahaf的支付宝二维码,捐助进度会在微博(@巴勒斯坦家庭筹款公示)更新,通过支付宝捐助请备注“加沙援助”:

谢谢你的关注和支持!

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!