又到畢業季

最近一兩周,一打開朋友圈都是畢業照、畢業旅行、畢業典禮之類的。雖然我不是這一屆的,但走進校園看著穿著學位服的師兄師姐,還是有些傷感。感慨的不是離別,更多的是時間過得太快了吧。就像“子在川上曰:‘逝者如斯夫。’”

今年本科畢業的是20級,我是21年進入大學的。他們20級應該是疫情之後參加高考的第一屆,大學四年(大多數實際上只有三年的課業時間)上了兩年半的網課。比他們晚一年入學,我們的境遇也沒好到哪兒去,大一一整年有一半一上的時間窩在宿舍上網課,大二上(2022年11月份北京調整了防疫政策)早早就被放回家了,直到大二下才恢復正常。話說現在我還覺得挺遺憾的,我們從大三上才開始境外交換項目,由於要準備考研,我唯一一次的申請機會錯過了,而20級去國外交換的則更少。

不知道是不是我的錯覺,我感覺20級的和我們這一屆大多數在大學校園的交際圈大多局限在室友和戀人之間,基本沒有其他什麼圈子了。(至少我是這樣的)我甚至和20級的也幾乎沒有什麼接觸,剛來大學的時候還想著和師兄師姐多聯繫、搞好關係,後來發現大家根本聊不到一塊去,卻還要在每年開學和畢業季吃上一次飯,對外也是以“親”師兄師姐、師弟師妹相稱。我大學期間聯絡多的就是兩個室友(我住學校的時候是六人寢)和聊得來的幾個也被邊緣化的老師以及我大二那時候一段短暫戀愛中的女友。(當時我們戲稱這是“霍亂”時期的愛情,後來“霍亂”結束之後我們就分手了)我們一群邊緣人聚在一起的時候,我有種自己不是被邊緣化的感覺。其實事實也大抵如此,是我們主動從那個所謂的主流中剝離出來。所以他們20級畢業的時候,我沒有要送的人,他們要走,似乎也和我無關。唯一變化的無非是之後的朋友圈會因他們的去向不同而更豐富多彩,或者也因他們的畢業,從此消失在我的朋友圈。

雖然只是一次平常的畢業季,但我又覺得這次和往年不大一樣。20級的本科生應該是22年末那次 Whitepaper Movement 的主要參加者,儘管和上世紀的那一次沒法比,但也是少部分年輕人的一次覺醒與行動吧。(很遺憾當時我並沒有參與,僅僅時時關註,做了一個旁觀者)當時自己應該還處在“左”的時期,還未完全右轉。不過可以明確一點的是,在這個“神奇”的國度上,有些時候左和右的是有共同點的,也許我們的信念和道義上的選擇不一樣,但會共同反對一些東西,比如在那次 Whitepaper Movement 中。而當時的11月末,應該是在上海烏魯木齊東事件的同時,我們學校有一些20級的同學組織了一次在主樓底下的集體散步行動,以抗議學校和官方的防疫政策。那天很冷,下午四五點鐘天就昏暗了,有幾個同學蒙著臉在主樓下麵站著,旁邊舉著個牌子“ FREE HUG ”,我也上前去擁抱了。那時的感覺就像是身體被注入了一股暖流,我的心臟重新開始跳動了。儘管就是一次和陌生人簡單的擁抱,但在那個混沌、絕望、迷惘的情況下,這無疑是有著強心劑的作用。不過後來的散步沒有如期進行,在得知有人組織集體散步之後,導員和老師應該很快通過自己的耳目得知了。到了預期的那天下午,學校裡面就停了好幾輛警車和一群便衣。後來我回寢室的路上,看到核酸檢測亭前面孤零零的站著一個男生。他很瘦很高,臉上戴著兩個口罩,一個遮住耳鼻,一個遮住眼睛。他手上舉著一張白紙,一動不動。似乎沒有人理會他,沒人趕他走,路過的人也像是沒看見一樣,冷漠地從他身邊經過。

那次集體散步運動以夭折告終,根本沒有開始就一聲不吭地結束了,唯一留下的是不知出自誰手的散步倡議宣傳單。據說後來河南某高校的學生活動直接借用了我們當時的那張宣傳單。那晚回去我發了條朋友圈:大山分娩,生出來的是老鼠。裡面可能夾雜著太多憤怒、無奈、膽怯、猶豫、興奮等等說不清的情緒。

那時我還不清楚為什麼用白紙,隱隱約約只知道大家想表達一種十分明了卻迫使形勢無法用文字表露的訴求,不過大家都懂,所以用白紙就可以了。後來才知道白紙運動源於一個蘇聯政治笑話,據說當年有青年在紅場上發放白紙,然後被警察逮捕了,以“散步反動言論罪”之名。他對警察說自己發的就是白紙,什麼都沒有,憑什麼抓自己?警察神氣地來了一句,別以為你發的是白紙我就不知道你想寫什麼!後來在哈薩克、香港、泰國都有過白紙運動。

我們學校還好,那些參加過白紙運動的同學,只是被導員和院領導找去談了話,並無什麼嚴重的後果。不過聽一個今年畢業的師兄說,他也因此上了北京當局的黑名單,沒辦法留在這兒了,只好去南方求職。後來過了很久,我才大致了解了那段“歷史”,可我只覺得自己懦弱,當時自己就身處其中,卻什麼都沒有做。如果再來一次,我相信自己應該會做些什麼。

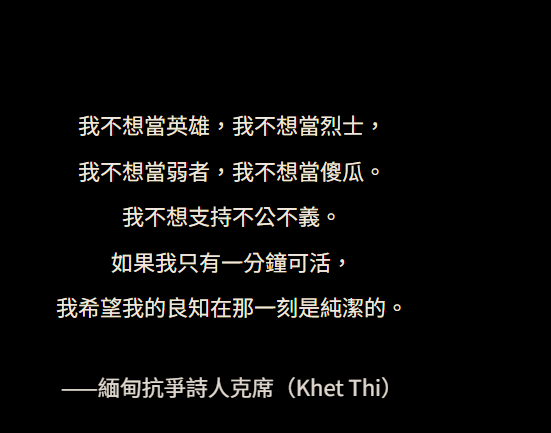

用緬甸詩人克席(Khet Thi)的詩:

“我不想當英雄,我不想當烈士,

我不想當弱者,我不想當傻瓜。

我不想支持不公不義,

如果我只有一分鐘可活,

我希望我的良知在那一刻是純潔的。”

我可能不會像那些殉道者一樣,把監獄視為自己戰鬥的最前線,但我也不會做一些昧良心的事。“我希望我的良知在那一刻是純潔的。”

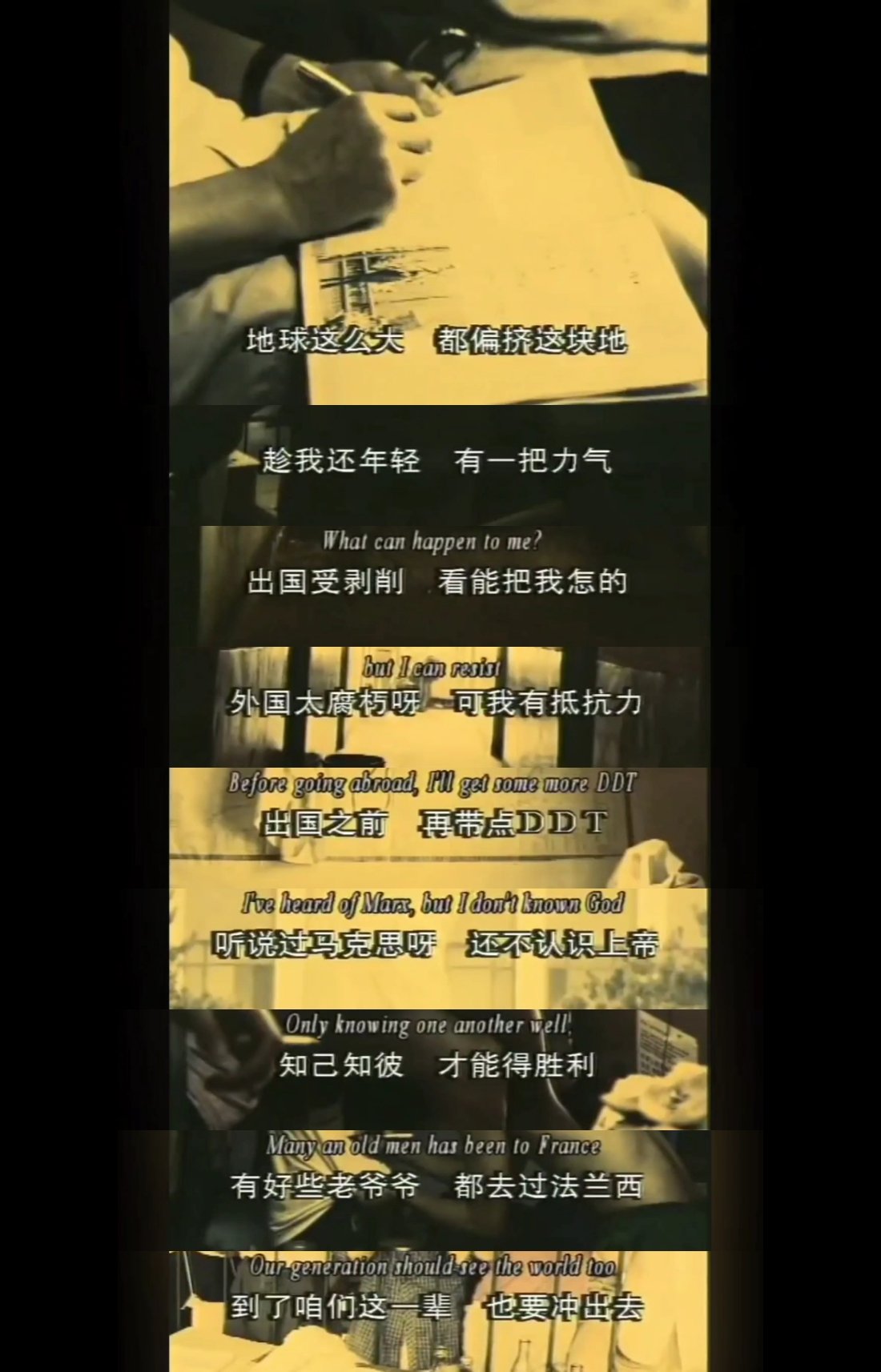

也是非常偶然,昨天看了王光利1992年拍的紀錄片《我畢業了》,放在畢業季可謂太合適不過了。那是更特殊的一屆學生,他們88年剛入學,89年下半年就經歷了“六四”。紀錄片的拍攝手法很簡單,就是由幾個不同主題的採訪拼接而成的。裡面的北京高校學生講述了他們對學校、政治、國家、愛情、性的看法,可以說是對他們那一代人青春的另類註解。

給我留下很深印象的是一個北大的學生,他出口就是國粹,但話糙理不糙。當被問到如何看待“祖國”時,他說在他看來祖國就是一個無比狹隘的人為的地域概念,他沒有什麼祖國。無獨有偶,另一個西洋文學係的學生說自己是一個愛國者,他雖然是學西方文學的,但他卻不想出國,而是深愛著這個神奇而偉大的國度。不過他愛的是“ CHINA ”而不是“ People's Republic of China ”。這讓我想到北島在《波動》裡面楊訊和蕭凌關於“祖國”的爭論。楊訊說“祖國不是個用濫了的政治名詞,而是咱們共同的苦難,共同的生活方式,共同的文化遺產,共同的嚮往……這一切構成了不可分的命運,咱們對祖國是有責任的。”但蕭凌卻反應十分激烈,她說“謝謝,這個祖國不是我的!我沒有祖國!”

還有同學接受採訪時談到自己大學四年像是荒廢了一半,一所無成,一無所有。(這不就是我的現狀嗎!)他聲情並茂背了海子1987年作的《祖國》

面對大河 我無限慚愧

我年華虛度 空有一身疲倦

和所有以夢為馬的詩人一樣

歲月易逝 一滴不剩 水滴中有一匹馬兒 一命歸天

千年後如若我再生於祖國的河岸

千年後我再次擁有中國的稻田,和周天子的雪山 天馬踢踏

和所有以夢為馬的詩人一樣我選擇永恆的事業

還有同學談到了愛情。愛情在他看來是最最誠摯,內心最為柔軟的情感,即便他在思考著“革命”和“反革命”這些看起來的重大話題時,他也無時無刻不想著他的愛人。在他被深揭狠批的時候,他第一個想到的也是愛人,希望她能在自己身邊。就像羅大佑的那首歌唱的,在這批判鬥爭的世界裡,他首先想到的是愛人同志。這裡又讓我對“愛人同志”有了理解,先前我覺得“愛人”和“同志”二詞不可並用,但從那個熱血的青年嘴中說出來我又覺得挺合適的。他們是愛人,也是並肩作戰的同志。

他們畢業了,帶著迷惘、自信和勇氣走向未知的新世界。可如今的畢業生,似乎沒有做太多的選擇,他們向左走進體制,向右走考研。好像就剩了這兩條路似的。

走著走著,路越來越寬廣。可在他們眼裡,卻變窄了。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!