现在缺什么?缺自由|郭晶的捂汗风尘日记|2/12-2/15

2月12日

风尘之后,有个女权伙伴问我是否了解风尘中的家暴问题,她担心地说“如果女人受到家暴,Jing茶还会不会出警?她能否获得支持?”

在封锁的城市里,一个女人遭受了家暴,一些认为这是家务事的Jing茶这个时候更加不愿意处理这样的案件。

受暴者此时也很难获得社会支持,社工机构也都没有上班。

她想离开家都是困难的,很难有人会收留她,没有交通也很难走远,酒店、旅舍也都没有营业。

我的朋友L昨天说她弟妹的姐姐被家暴了。女方和男方已经离婚,他们有两个孩子,平时一人抚养一个。春节前,男方跪在女方的面前求她跟他一起过年,孩子也很想一起过年,在一旁哭,女方就去了男方家过年。昨天女方被打后就拉着行李带着两个孩子坚决地离开了男方家。

女方想来L家,可是她们都不在一个县城。因为风尘,进出县城和村子都要开证明,L担心她出不了县城,也担心女方所在的县城不认可证明,出了现在所在的县城就回不去了。L和家人一边去开证明,一边让女方报警。

女方报jing后,Jing茶并没有出jing,只是说可以让L和家人去接女方和孩子。但男方家里离两个县城的边界也很远。汽车不能上路,L和家人只得联系男方让他骑三轮车追上女方和孩子,把她们送到两个县的交界处。

最终,L和家人开了一个证明,可以开车去接女方。他们接到女方时,她和两个孩子已经走路走了4、5个小时了。

昨天的晚餐是蒜苔炒肉加稀饭。晚上和朋友们聊天。有人白天看了电影,有人看了书,有人下了K歌软件在K歌。

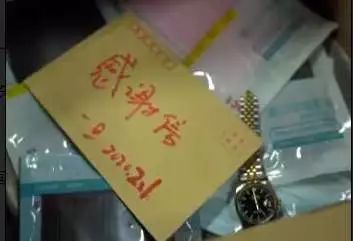

我们聊到这两天新闻里很多并不富裕的老人捐款的事情,比如一个退休环卫工将自己多年攒下的十万积蓄都捐了,卡上只剩13.78。我们都感到心酸,而非感动。

他们的捐款会被合理的分配吗?社会配得上他们的捐赠吗?如果有一天他们生病了,社会保障系统能保证他们获得医疗救治和照顾吗?有人怀疑这个新闻是故意引导人们捐钱,但很多人不是不愿意捐钱,而是在意钱捐给谁。

我们就聊到老年的话题。有人说:“在农村,老年人的社交圈主要是亲戚和邻居。”有人说:我外婆生活在城市里,经常去领免费的保健品,她比较精明,就只领免费的保健品,但有很多老人就会被骗。”老年人的社交圈会因退休而变窄,但老年人仍然有社交需要。

有人提到杭州有人在自己的房子里招租,和别的老年人一起生活,会有生活习惯不同的问题、沟通不畅的问题。可是我们现在和别人合租也会出现同样的问题,这就是日常生活的磕磕绊绊。

我们对老年人的了解和认识比较少,通常想象中的老年人是没有精气神的,和社会脱节的。事实上,“老年”也需要被重新定义。年龄在不同人身上的体现会有差异,农村人更容易老,因为很多人做体力活,且长年累月在外面晒。

遗憾的是,由于劳动力相对过剩,城市中的老年人在达到退休年龄后很难再找到工作。但很多老年人不愿只是困在家里,他们尽可能地扩展自己的生活,很多老年人跳广场舞,有一定经济条件的开始四处旅游。

昨天朋友圈很多人发了立扫把的视频,因为有人传“NASA说因为今天地球完美的重力角度,是唯一一天可以让扫把独自站立的日子。”朋友说一开始也有点怀疑,可是试了一下成功了就觉得很神奇。扫把能够立住取决于扫把本身的情况,任何物体越重越宽,站立的机会就越大。这种消息平常也有人信,但现在大家都比较闲,更有时间和好奇心试一下。

因为昨天捂汗开始对所有小区封闭管理,本来想着今天继续出门了解情况,我都想了很多理由。今天起来的时候感到特别疲惫,做运动本来会让人醒神,但我是迷迷糊糊地做完了运动。早上是阴天,我更加没有出门的动力,就给自己放了个假。

074热线最近接到两个关于性侵的咨询,我和伙伴对个案做了一些讨论和分析。我短暂地回到了往常的生活。

阳光不知道什么时候出来的。下午5点钟,我望向窗外,外面阳光很好,对面的楼有人晒被子,楼下有一家人像是刚从超市回来,从车上拿下了好几袋东西。

2月13日

有人问我现在写日记和我以往所做的助人工作之间的差别。这是很有趣的问题,两者之间的区别在于我是捂汗风尘的亲历者。以往的工作中,我做的是支持她人的工作,尽管我对她们遭遇的性别歧视和性别暴力有一定的了解,但我始终不是亲历者。而现在我依然是一个行动者,同时也是一个亲历者。

我在向别人讲述我所了解的捂汗,我也在讲述在捂汗的我。这个讲述必然要有一定程度的自我暴露,暴露我的无力,我的疲惫,我的愤怒,我的挣扎和抵抗。公开讲述还必然引来审视和评论。

可那些性别歧视和性别暴力的受害者在公开讲述自己的经历的时候也在面临这些问题,可她们中很多人依然选择了讲述。这是不容易的事情,我尽力保持真诚。

昨天的晚餐是莴笋炒肉加稀饭。晚上和朋友们聊天。有人白天去喂猫,有人买了食物送给在村口关卡值班的人,有人在看司法考试的视频。

我们讲到冲突。大家都很害怕面对冲突,尤其是暴力冲突,有人无法承受冲突中的失控感,有人会感到暴力的威胁,有人在冲突面前充满了无力感。

好几个人讲到小时候被家暴的经历,有人经历的暴力是失控的暴力,打她的爸爸情绪捉摸不透,这让她感到害怕和无力;有人经历的是“理性的暴力”,家长会因为孩子没有吃完饭、没有按时睡觉就打她,这让她总是小心翼翼地想自己是不是做错了什么。

小时候,面对暴力,我们只能蜷缩在角落。可是,现在我们成年了,我们中依然有人说在面对暴力冲突的时候不知道怎么做,像是被冻住了。很多女性在被性骚扰的那一刻也会冻住,一下子懵了,不知道如何反应。这是弱者无力的表现。

为什么会这样?女人不被社会鼓励表达愤怒,不被鼓励发脾气。女人发脾气会被骂泼妇,泼妇是对女人的诋毁,这个诋毁甚至要比说一个男人是家暴男更严重。女人很难向别人、向社会表达愤怒,很多女人只得默默忍受,独自伤心。

有人说她会面对冲突的时候用冷暴力,可是更多觉得是在惩罚自己而不是别人。女人更少直接地表达不满,这需要练习。有时候,我们会在想象中嘴炮连珠得吵架,而现实中总是磕磕巴巴。

有人说用自己的母语或方言吵架会更有气势。当然,我并不是鼓励大家吵架,而是思考和练习如果在遇到冲突的时候学会表达自己。

早上出门的时候,阳光刚刚透过云层照到地上。我出门的时候,保安没有拦下我,也没有问我,能自由地出门让我感到幸运。昨天有朋友问我现在缺什么,我没有任何思考,脱口而出说“缺自由”。

风尘后,城市的马路上没有了喧嚣,可以听到鸟叫声。有个老人家在一栋楼的侧面打太极,超市开始控制人进入,队伍是从离门口五六米的地方才开始排的,人与人之间隔着一米的距离。

有一个路口摆着桌子,是供社区工作人员用的,桌子上放着体温仪和洗手液,旁边有八九个人,有两个人坐在桌子后面。有个老人家跟两个人说着什么,其中一个戴着社区工作人员专属的红帽子。

过了一会,老人家离开了,我走过去问她怎么回事。她着急地说:“老伴要去医院看病、开药,但他不是肺炎,是脑溢血,要一个月去一次医院,哪晓得出了这个事,都熬了好几天啦。他也走不到医院,社区不给安排车。”

她老伴吃的药有处方药,很难买。前面站着五个穿制服的人,老人家又过去跟他们说自己的情况,穿制服的人说:“这个还是找社区。”老人家无奈地走了。

这几个穿制服的人是在这里看着几个卖菜的人收摊。卖菜的人很不满,小声抱怨着。他们可能也面临生计问题,所以要出来赚钱。其实,他们摆摊的位置相对空旷,跟超市密闭的空间相比反而更可以避免病毒的传播。可是他们就是要被驱赶。

小区门口和城中村的路口都多了一些戴红帽子的人和写着“不出门防病瘟,要平安控出门”。这些标语牌看起来像是统一打印。

这类搞宣传的事情很容易统一化地执行。我在一个路口停下来拍照,坐在凳子上的红帽子非常警惕,马上站了起来:“你要做什么?”我有点不耐烦地说:“拍照”

“你是记者吗”

“不是,我住在附近。”

社区卫生服务中心门外有两个穿着防护服,带着口罩和护目镜的人和一个老人家讲着什么,我不敢靠太近。

路上遇到两个新的隔离观察点,其中一个隔离点是隔离了两个相邻的酒店,门口有好几个人,他们脱掉自己的防护服,然后用黄色的喷雾箱消毒。

路过一个小超市,门口用空的菜篮子挡住了,买东西的人在外面选东西,收银员在门口结算。有一个小区有人在进入,她手里拿着一张纸,向保安出示,可能是出入证。

下午,对面供电局的楼用音箱大声地放着音乐,是那种很多门店为了招揽客人的感觉,平时每个店都在放,就会很吵,现在一个地方在放,有点稀罕。

2月14日

我们能不能出门?这件事不再由我们自己决定。我虽然在捂汗,但还算幸运的是,我还能出门。很多地方都限制人们进出小区。

一个在湖北某县城的朋友说她所在的小区已经被限制出入好几天,社区通知昨天开始完全禁止出入,买菜都不行。

昨天早上,她家人赶快带着口罩和通行证出门买菜,很多人在菜市场抢菜,她家人去买土豆的时候前面一个人打算买完所有的土豆,她家人请求他留一些,她家人才买到一点土豆。下午,她家人想再出去买一些东西就出不了小区了。这如同武汉风尘时的套路,临时通报,没有告知居民生活如何得到保障。

Z_F在应对传染病的时候,除了控制病毒本身,还要将人们的恐惧考虑在内。可是恰恰相反,有的地方开始鼓励举报,举报一个新冠状病毒肺炎病人奖励1万元,病人自觉去医院也会奖励一些钱。

人们对Z_F的信任、人与人之间的信任不断地被消耗,恐慌却在被加强。这几天周围被管控得越来越严,超市限制进入的人数、周边被封起来的地方越来越多、更多的隔离区域。而很多人需要帮助的时候,社区工作人员、穿制服的人都成了无能者。我感到深深地绝望。

昨晚的晚餐是香菇炒肉加稀饭。晚饭后和朋友们聊天。有人在学英语,大家分享了一些学习经验,大体上说是要经常用,多听和看英文的文章和节目。当然,张口说也很重要,我们学英语过程中遇到的难题。

有人说:“学习一门语言学的不仅是一个技能,还是一种文化。”日本记者伊藤诗织将自己被性侵的经历写成了一本书《黑箱》,她曾到中国多个城市分享她的经历,有个朋友参与了她的活动,这个朋友说伊藤诗织讲日语就特别谦卑,讲英语的时候就很有力量。

现在大家都宅在家里,我们就讲到一些宅文化。很多宅在家里的人自嘲为肥肥,他们中一些人有全职工作,但可能是螺丝钉类的没有创造性的工作,可能是父母帮忙安排的工作。肥肥花很多时间玩游戏,他们喜欢二次元。游戏和二次元的文化里充满了性别歧视,将女性作为性客体来呈现。很多肥肥和父母生活在一起,甚至父母还为他们提供生活照顾。

这是一种对社会的消极抵抗,因为阶层固化,年轻人缺乏试错的机会,很多人看不到上升的空间,那是一种“努力也没用”的绝望。

可是女人依然宅不起,社会从来不会让女人轻易地被照顾,女人如果闲在家里,受到逼婚的压力更大,女人在家不做家务也会被指责。很多人开始在进行性别逃离,男人不想承担社会加给他的养家糊口的责任,女人则不想再作为“贤妻良母”照顾家庭。

有人说她昨晚梦到没有戴口罩,在梦里东躲西藏的。我们讲到梦。很多人都曾梦到过考试,梦里经常要没有做好准备就考试,或者考试的时候想抄别人却抄不到。我时不时地梦到自己回到初高中的时候,梦里对考试总是很着急。考试会有一个结果,它可以用来判定我们是不是好学生。我们从小就背负着这个压力。

大学毕业后,我们可能不需要再通过考试证明自己,可还是会有一些时候对自己充满怀疑,似乎需要一些标准来证明自己。其实,某一次的成绩就能够决定一个人的一生是很悲哀的,可是我们的社会就是如此。

我是我们村第一个大学生,我觉得读大学对我来说是非常幸运的事情,上大学后我开始看一些社会学方面的书,关注社会议题,参与行动,结识志同道合的伙伴,我的世界不断被拓宽。

有几个人还经常梦到厕所。有人梦到急于上厕所却找不到厕所,有时候是真的尿急,有时候好像是某种焦虑。有人在梦里当着很多人的面上厕所,会有一种羞耻感。

我偶尔梦到初中的厕所,它在教学楼的后面,光线被遮挡,很阴暗。厕所没有隔间,是一排坑,大概有二三十个,供约一千人用。夏天下雨,厕所就开始有积水,要隔一段距离垫一个砖块踩着进入。夏天还会有很多蛆,上厕所要不踩到是不可能的。那里很脏,是一个我想要逃离的地方。

今天八点左右下了雨,雨声很大,我就起了床。我打开窗户,微风吹过,竟然没有感到寒冷,反而是一种清爽。不知道从什么时候开始天气就发生了变化。我倚着窗户,在窗前站了好一会。

楼下,有人开车出门。路上很少人。我想今天要不要出门。每天出门不再是必须,但也没有计划,而是临时的决定。

每天都可能是最后一天出门,我担心真的不能出门了我会后悔,可是今天更重要。我有很多工作要做,可是似乎都不紧急,没想到我是在这样的处境里变得有点拖延的。最后,我没有出门,从一些琐碎的工作做起,慢慢定下心来。

2月15日

现实的魔幻总是超乎想象。早上看到一篇文章,名为《有人买了一批口罩,发货地是武汉总工会汉南工人文化宫》。文章写到在口罩到处脱销后,一些人组了一个团购群,寻找各种能买到口罩的渠道。有个微商说有一批来自河南工厂出口的日本口罩。口罩发出后,物流显示是从武汉发出。快递的箱子上写着“救援物资”。文章很快被删了,但爆料的微博还在,有人评论写到朋友买的一万个口罩,也是从武汉发的货。

下午武汉开发区在微博上辟谣,寄件人用了化名,和武汉市总工会汉南工人文化宫无关。寄出的口罩是武汉华世达防护用品有限公司生产的,不是社会捐助的物资。武汉华世达防护用品有限公司地址为汉南纱帽微湖路511号,在原“汉南文化宫”附近。

快递员取件后,定位“武汉华世达防护用品有限公司”附近时,高德地图电子地图定位的邮寄地址为“武汉市总工会汉南工人文化宫”。快递员证实了这一点。可是箱子上为何写着“救援物资”依然无法解释。我2月2日问过顺丰,快递员说武汉不能往外地发快递。

朋友圈前几天广传的一个讽刺视频是《一条劳力士的回家路》,有个企业家买了10万口罩捐出去,在封箱的时候劳力士手表掉进了箱子里。口罩运到了负责分配物资的地方被领导拿去抵账,送给男科医院的院长。医院有人买下这批口罩,找微商卖。几经转手,企业家又买回了那批口罩,拆箱子后发现了自己的劳力士。在转卖的过程中,大家还通过瞒报价格赚钱。视频结尾写着:本故事纯属虚构,如有雷同不胜荣幸。

昨天的晚餐是包菜炒肉加稀饭。晚上和朋友们聊天。

好几个朋友都开始早睡,有人会早睡早起,有人早睡依然晚起。有人说:“身体在逃避现实的压力和创伤。”

有个朋友讲到她妹妹从小喜欢和她比较,在很多方面比较,比如在学习成绩上、交友方面。妹妹对比较结果不满,就会跟朋友吵架,对朋友进行情绪惩罚。人在没有找到自己珍视的东西的时候,总是喜欢和别人比较,看到别人有而我们没有的东西,并因此感到自卑、嫉妒或不公。比较是具有社会性的,我们从小就在被比较,学习成绩的好坏,是否有特长、家庭背景等。

有人从小就不喜欢买衣服。好几个人表示有同感。买衣服的时候经常会被评价,被父母、朋友、导购员等,总是有人说你这里胖了那里粗了,让人很不舒服。

我和朋友们现在相对摆脱了主流社会对女性的束缚。我们讲到相对主流的时候,分享了主流照,大家都是长发。那个时候,大家也穿高跟鞋,有人穿过9公分的高跟鞋。有个朋友说:“大家主流的时候都没有特点,现在更有个性。”

我们好几个人是在大学之后才开始留长发,因为在初高中时期短发更节省时间,对学习更有利。初高中的时候,学校会控制学生的衣着和发型,裤子、裙子要过膝,不能烫染头发等。我高中时有个女同学的头发是自来卷,老师对此表示怀疑,硬是让她把头发拉直。

我们讲到化妆,好几个人也尝试过化淡妆。好女人要画淡妆,显得清纯。有人说:“画浓妆需要勇气,自信了才敢画浓妆。”

昨晚十点左右,窗外开始有轰隆隆的雷声,我打开窗户,风呼呼地吹着,还下起了暴雨。我的窗户外面有遮阳板,雨还是打到窗户上,咚咚响。小时候很喜欢下雨,因为下雨就不用下地干活,可以在温暖的被窝里睡觉或者玩耍。此刻的暴风雨像是一种警示,地球对人类再次的警示。有朋友说:“新型冠状病毒、地震、禽流感、寒潮、蝗虫,这一系列的灾难像是地球对人类的攻击。”

我躺在床上,外面哐当哐当地响,是雨打工地的临时护栏上的声音,再加上雨打窗户的声音。我想要拥有暴风雨一般的力量。昨晚的声响搞得我很久才睡着,今天九点多才起床。外面还下着雨,还是那么猛烈,工地上的临时护栏有些地方都被吹破了。窗户上起了雾,看不到外面。这样的天气呆在屋里最舒服。

下午我发现我住的房子外侧漏雨,水渗进了里面,渗水的位置刚好还有个插座。当时,我正在用那个插座。我在聊天群里跟朋友们说了这个情况,有个朋友说“看看能不能找到控制这个插座的闸门按钮,可以用小功能的电器去试一下。”我就去试。她马上打了电话给我,担心我去试那个插座而被电死。

电闸有三个开关按钮,一个管房间和卫生间的插座,一个管空调的插座,一个管厨房的插座。我关掉那个管房间和卫生间插座的按钮,也没了灯。幸好前房客留下了一个旧台灯,现在它成为房间内的唯一照明工具。

我跟房东说了房子漏水,房东让我跟物业讲一下。这也不是紧急的事情,现在物业肯定不会管。

下午下了雪,作为一个北方人这几年在南方很少见到雪,我想着可以顺便看看雪,就下了楼。我看到物业的门关着,以为没人,就去门卫室问一下物业的情况。到了小区的门口,我还没开口,保安就拦下我,说:“现在只有看病和上班可以出门,要去物业开出门证。”我担心地问:“那买菜怎么办?”

“买菜也可以,要开出入证才行。”

“什么时候不让出门的?”

“今天开始,市里发的通知。”

我又来到物业,敲了门,有人开了门,里面有三个工作人员。我跟他们说了房子漏水的情况,有个工作人员说他们不管,这个要房东自己修。

这个时候,有两个老人家从我住的那栋楼出来,跟物业的人说要出门隔离,说是疑似病例,有个物业的人就带他们出了小区。我心里一惊。当时我急于跟物业的人确认出门的事情,也没问他们的情况。

我问社区的人说:“买菜怎么开出入证吗?”

“三天出一次。”

“我刚好下了楼,这个口罩都用了,能不能让我出门买个菜?”

“不能因为这个出门”

我只得上了楼。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!