袁彌昌: 建制派「叛徒」,又或「中間路線」的唐吉訶德

袁彌昌 — 建制派「叛徒」,又或「中間路線」的唐吉訶德

【撰文/特約記者 盧斯達;攝影/Peter Wong】

近十年香港社會政治不斷走向兩極化,要找知名「真.中間派」殊不容易。袁彌昌似乎就是那頭非洲草原的白犀牛。

袁彌昌的其他身份似乎更吸引,例如新民黨容海恩的丈夫、袁彌明的胞兄;至於本人,至今加入過三個政治組織,包括湯家驊有份成立的「民主思路」、曾俊華的特首競選團隊,以及做新民黨的政策總裁。在年輕人眼中,或許這些都是親北京團體,但袁彌昌認為,自己至今都是「中間派」。去年反送中運動前夕,袁彌昌表態反對修訂《逃犯條例》,葉劉淑儀和容海恩似乎有點尷尬,要在媒體上隔空幫他降溫。然而衣帶漸寬終不悔,袁彌昌沒有修改立場,至今仍然認為政府想修訂《逃犯條例》是錯誤。

將建制,或香港拉向中間

袁彌昌說,過去三份工作,都是「希望將建制派拉向中間」的努力,雖然以結果論,他承認不太成功。

但其實「第三條路」或者「中間派」是甚麼?

袁彌昌說:「現在的情況當然更極端,不是藍就是黃,第三條路就是希望政治能夠跳出單純的藍黃鬥爭,不要過度被意識形態牽著走。當然,中間派不是和稀泥,大是大非一定要講。」

袁彌昌認為香港政壇被「藍黃」意識形態騎劫,大致上這兩種意識形態的內涵是甚麼?

「例如泛民那邊的意識形態,就是反共,但有些東西不是樣樣都應該上升到絕對矛盾,有民生議題、有政治的基本運作,如果不是太重要,為甚麼不能讓它通過呢?例如泛民那陣子跟政府關係好差,就傾向封鎖和推倒,但甚麼都不做,可以救到香港嗎?」

袁彌昌認為,本來可以承擔將政治「拉回中間」的政黨,都多多少少失去這個效能。

「例如社民連,其實在這個極端資本主義社會,社民連講社會民主主義,是可以做到平衡效果;例如人民力量,它有提倡更多直接民主的初衷。不過它們最後都被更外面的民粹吸引,同化為簡單反對政府,結果香港還是兩邊固化,找不到中間位。」

政治運作走向兩極,政府有沒有責任?

「當然有。本來政府或者北京,應該超然在上面,由得下面各黨派去做政策辯論,那種鬥爭就只不過是經濟社會民生上傾向左還是右,很實務性的;問題是政府不做中間,跟建制派連成一線,自然引來更加傾斜的局面。如果當權者大方一點,事情不會走到今日這步。像(美國前總統)列根就是一個很大方的人,他說政府自己才是問題所在,所以就信任返人民,去做一些減少政府干預的政策;列根也得『中間選民』支持,他是共和黨的,但對民主黨失望的人,也會支持他。例如 2017 年前後,建制派其實支持度普遍不錯,其實就是很好的機會走向中間。」

殞落的「曾俊華主義」

「將建制拉向中間」的宏願,是何時開始的?

「幫曾俊華做競選工程的時候,我認為香港是出現了中間派的苗芽。」

當時曾俊華選特首,得到不少民意真心支持,連一些泛民黃絲選委也傾心至極。即使曾俊華講到明要立 23 條。

曾俊華被吹奏是 lesser evil,於是「lesser evil 派」,與反對背書的年輕選委,似乎起過衝突。前者又以「原則派」批評其他人只為一己原則,不顧特首選舉大局。

雖然有民意支持,不過曾俊華最終落敗。以袁彌昌看來是因為甚麼?

「當然曾俊華也得罪了董營梁營,他做財政司(司長)的時候就已經樹立了這些敵人。而北京其實是很容易動搖,只要你不斷寫報告參敵人一本,數量夠多,北京就會動搖。所以可能是我們不夠對方多人寫報告,哈哈。」

2017 年,袁彌昌離開了一直參與的「民主思路」,同年加入新民黨。「民主思路」其實是做甚麼的?問題何在?

「當年加入『民主思路』這個智庫,是跟隨葉健民和陳祖為,我是他們學生。裡面有不同人負責不同議題,例如政治就有葉健民和陳祖為;經濟就有王于漸;至於法律就由湯家驊自己搞返。當時希望的賣點是,我們能夠跟本地政壇各方面都溝通到,又能跟北京溝通到,但慢慢溝通下去,就變成好像只跟北京溝通。」

跟泛民那方面有接觸嗎?

「也有開會,但主要是跟現在稱為『專業議政』那班朋友,也就是專業界別、中產階級。」

袁彌昌強調,2016 年的湯家驊跟現在不同:

「2016 年選舉的時候,其實中聯辦有說過想幫我們助選,但湯家驊認為這樣太核突,所以拒絕了。當然中聯辦的計算,是認為『民主思路』可以鎅到淺黃票,但實情好像沒有這效果,好像反而鎅了淺藍票就真;但無論湯家驊當時怎樣考慮,他就是拒絕了。後來他加入了林鄭的行政會議之後,就是一個完全不同的故事了。」

袁彌昌之後加入新民黨任政策總裁,為甚麼是新民黨?

「其實新民黨在當時很有潛力,可將建制派拉向中間。一來 2017 年的時空,建制派的形象和民望都相對較好,而新民黨,或者說葉太(葉劉淑儀)的路線亦不是一面倒。例如在一些性小眾或同性戀的議題,她跟慢必(陳志全)的立場可能是差不多。」

後來新民黨有了改變?到了反送中前夕,葉劉淑儀沒有像其他建制中人一樣「跳船」,反而繼續大力支持立法。

高永文與黎棟國的分別

袁彌昌對葉劉很留情,他說:「當時新民黨是想走出去,拍多點片,講多點理念,是想革新的,想多聽民意;之後卻反而變成了保守勢力,不聽民意。當中的變化,可能是因為 2018 年(立法會)補選的時候,葉太想招攬高永文進來,當時盛傳他會參選,但傳到最後亦沒有真的出現這局面。如果當時成事,高永文入了新民黨,可能成個黨今日就會『中間』得多;但最後反而是黎棟國入了去。他是前保安局局長,自然跟葉太背景相近,但可能是因為他沒有受過選舉洗禮,在黨裡調整不到心態,思維反而還好像在政府裡面。2017 年田北辰離開新民黨之後,其實葉太沒有很親近的對象去討論問題,之後就剩下黎棟國。到了《逃犯條例》的問題,其他人都跳船,葉太還繼續撐政府。」

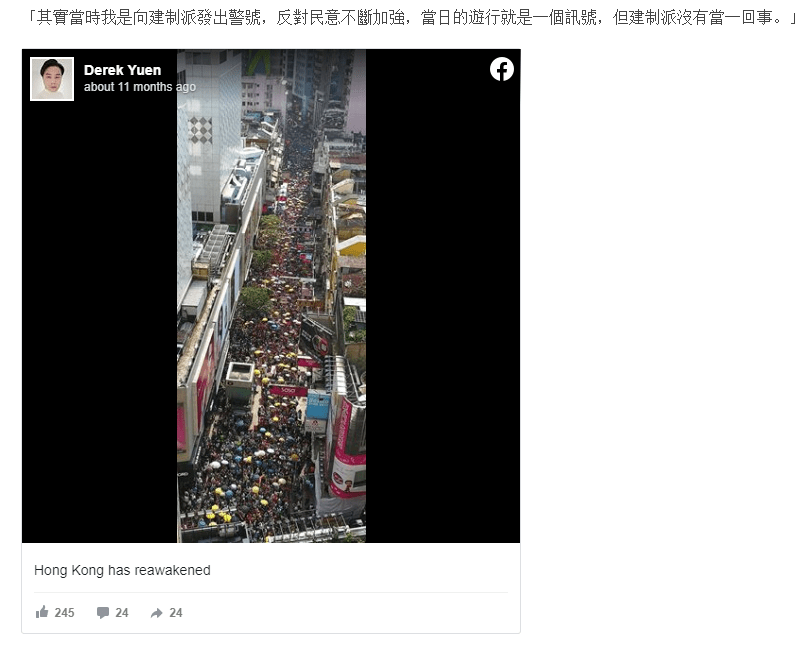

去年 4 月底,民陣也發動了一次反對修訂逃犯條例的遊行,人數約 13 萬人,跟早期遊行門庭冷淡大為不同。當時袁彌昌在銅鑼灣的家拍了一張人山人海的相,上傳到臉書,寫上「香港人再覺醒」,葉劉幫他和傳媒解話,搪塞過去。

「其實當時我是向建制派發出警號,反對民意不斷加強,當日的遊行就是一個訊號,但建制派沒有當一回事。」

「不是韓正和習近平決定」

「送中」究竟是北京強烈要求,還是坊間所說,林鄭也有份?

「你都知道林鄭對陳同佳事件『深表同情』,她親近的 advisor 可能和北京有溝通,說起來也有機會是湯家驊。因為當年『民主思路』訪京,之後張曉明就說,有四類人才會『送中』。問題是那個層級的人,為甚麼會突然說這些?是不是有人跟他推銷過甚麼?可能有人覺得,不如打蛇隨棍上,北京又覺得唔錯,之前送唔到中,依家送到,於是就變了這樣。」

力推「送中」、到群情洶湧之下堅持立法,再到放棄繼而鎮壓,在這個波瀾壯闊的運動中,袁彌昌認為北京有多大角色?

「我認為事情不會去到政治局常委的層次,不會是韓正或者習近平決定,是下面有班人自己睇到個機會,就脅持了成個北京。北京唔通會話屈服跪低?我不是想為北京開脫,但客觀上是北京面臨中美貿易戰,又有華為被搞等等,北京的思維當然會很對抗性;但 6 月 12 號是誰人喝停林鄭的?不管如何,立法始終是停止了。」

奸臣劫持了皇上,似乎是傳統的黑臉白臉說法;但袁彌昌認為事實如此,北京的收風系統完全失敗。

「剛過去的區議會選舉,就證實原來北京的收風系統完全失效,他們派其他人來收風,都收不到風,因為本地沒有人敢說真話。這個情況自從中共 19 大(2017)之後就開始,大家看到習近平很強勢,所以慢慢就不敢說真話。老實說我對駱惠寧也是有期待,因為他就是繞過了很多關卡空降,是個直接收風的設置。一直的問題是本地情報經過一層一層送上去,能有多少實情上到去,很值得懷疑。港澳辦有時也會找我,我會盡力講下建制派之外的東西。很多人經常吹有外國勢力,我會說真話,而北京的人其實也知道本地很多阻礙,所以到某種情況就會找體系之外的人確定某個說法究竟是真是假。」

在香港,甚麼人對北京的欺瞞能力最高?「當然實際上是中聯辦。」

The die is cast

建制派和商界是怎樣思考「送中議題」?

「建制派有甚麼看法?在他們有看法之前,the die is cast,大局已定,到 9 月選立法會的時候,就會有很多人說『我當初就已經反對送中』;條例是衝著很多商界和社會賢達來的,但經民聯當初敢不敢像田北俊當年反 23 條那樣反送中?香港問題是甚麼?是利益集團的問題,當初北京要香港回歸,就判定要統戰商界。到 2008 年的時候,統戰得更加熱烈,那麼特區政府看見『上有好者』,更加放軟手腳,地產商慢慢就坐大,你也看見 2008 年之後社會上才開始有『地產霸權』的說法。梁振英做特首,也有代上面去清洗地產商的意味。現在商界醒覺了,也許是感受到上面的敵意,現在有一些新的可能性:有些商界會跟泛民主派走在一起。」

不同人對香港患了何病,總有不同診斷。有人認為是香港沒有民主,有人認為是香港沒有主權,有人認為是北京不肯放權。袁彌昌的解釋,似乎同樣希望超越「對抗政治的兩極」。

「香港其實一直是資本主義 1.0 。外國自從一二戰之後,階級矛盾得到很大舒緩;民族問題也要妥協,例如印度幫英國打仗,打完後她就要獨立。香港主要是二戰後建立的移民城市,是靠最原始的資本主義成功,沒有做任何改變。到後來外國像美國傳統基金會 (The Heritage Foundation) 那些,又不斷吹捧香港經商很自由很好,體系就一直沒有改。就算沒有中國問題,貧富懸殊都足夠香港爆炸幾次。」

「有人會錯誤地以為,一切是泛民和中國的對抗問題。實際上香港政府是 80 年代的產物,小政府到不得了,大部份問題都沒解決到。大陸當然是想壓縮『一國兩制』,但民眾上街不會說沒有一點經濟因素的,深層是有的。例如武力抗爭的年輕人,除了政治和自由之外,其實背後都一種經濟上的無出路感,所以我說香港欠缺社會民主主義,在政治對抗之外,其實也有其他東西很切身,例如如果好工都落在內地人手上,我們最後變了幫內地人打工,這就不是處於政治對抗的維度;中間派可以做甚麼?幫年輕人創業、上流,令他們對未來有回希望,就是傳統政治對抗以外需要做的;怎樣令香港有『經濟正義』、『世代正義』,這都是藍黃對外以外,更值得思考的問題。」

故此袁也反對「攬炒」:「上面說的很多問題,都要改善,所以你令政府停罷,其實都不是 solution。」

「五大訴求」以外要想其他

怎麼看推倒了送中條例的武力抗爭者,以及武力這種手段?

「我不支持武力,因為當時覺得無論如何,都打不過警察和解放軍;不過無論主張是甚麼都好,只要是民粹性的政治活動,一定要同美國接軌,這就埋下了一定要找外援的伏線。由去年 6 月至 11 月,香港要取信於美國,要令她相信在新冷戰裡面,支持香港有利其國家利益,所以很不幸地,的確需要流血。特別是理大中大之役,要好爆的新聞,動員到美國人。你想像美國人一起床,看見報紙或者網頁都是火光熊熊的照片和影片,沒有這個,也許《香港人權與民主法案》根本不會通過。」

「不過現在問題是,香港人成功與美國接軌,事情一如很多人計劃那樣,上升到了中美層次,弔詭的是,香港問題上升到了中美層次之後,香港自身無論怎樣做,難聽點講句,已經無野幫到手。除非你特區政府或北京,又搞23條出來……有時要 let go,美國隨時支援的可能性已經出現,運動要轉化為政治成果。」

美國能夠幫到香港嗎?袁彌昌似乎比較悲觀。

「雖然說中國驅逐了美國媒體記者,但疫情下美國亦自顧不暇。如果黃之鋒他們不停地叫美國幫手,可能性也不會突然增加,我認為呼籲亦實在不需要太強烈。中國在疫情問題,反而轉守為攻,似乎已經重新站穩,未來可能會進入一段令香港較為被動不利的時間。疫情後美國會不會再支持香港人有動作?這都是問題。疫情過後,全球會面臨『再全球化』,或者『去全球化』,如果是前者,局勢對香港可能比較兇險,因為特朗普不太理會國際組織,那麼全球各國可能會覺得中國領導全球反而比較可靠。」

「另外是如果本地繼續衝突,例如打到 9 月立法會選舉前後,會對選情有幫助,還是有害?和理非之前都是『忍住唔割』,當市民出動的時候,警察又做返自己嘢,到時情況怎樣,不用腦袋都想得到。9 月就是一個機會,去要求搞獨立調查,給市民公道,也給警察公道。實際點,要求獨立調查是唯一辨法,有特赦更好,好過傾雙普選,在這個問題要實際。」

「現在大家說議會過半數,其實沒有不可。最大問題是,如果主張繼續停留在五大訴求,是很落後,香港人要想一些新的東西,如果沒有新主張新論述就很危險。2022 年才特首選舉,『五大訴求』難道用多 3 年到 2022 年?反送中是政治性的,在疫情之後,我們會面對一堆社會問題,好像 2003 沙士重創的那時。例如經過反修例和疫情,大概很多行業都不能再依賴自由行。社會已經俾哂彈藥你,你需要有新的東西。政治運動需要擴大為社會運動。就像一個企業,你要 deliver 到 value,而且是不斷持續提供新 value。」

「所以建制派和民主派,亦早就沒有 deliver 到 value。建制派有『存在危機』 (existential crisis) ,他的歷史任務亦已接近完結。有時都不知道自己存在意義是甚麼。建制派 make a difference 的時機,大概早已經過去。」

「至於民主派,就是很反覆。以前林鄭招下手,佢地又走過去,獨立少少的思維都無。反修例運動以來,表面上泛民是 winner,但事實上他也是身不由己。建制派和民主派都是沒有主張,一個只聽北京,一個被五大訴求和民粹拉著走,其他都是空白。例如羅健熙他們在民主黨寫決議文(2017 年),談自決新主張,竟然無人理,其實成個泛民都在衰落,價值真空,素人和本土派都在他們之上了。」

「其實『民主派』的說法不很準確,泛民的核心是反共、反對政府親共,『頂住上面(中國)』」,其實是很本土派。香港的本土運動,已經超越了雨傘,超越出來打一餐就算的規模,我都很鼓勵本土派繼續深化整件事。」

但我也幫泛民說一句話,頂住上面其實也可以是 value?

袁回應:「的確也是,頂住中國也是一個價值,不過你不能 30 年都是傳遞同一個價值嘛。」

議會過半,有人支持,有人覺得無用。一些積極考慮參選的年輕人,認為是要用來攬炒或者做講數籌碼。袁彌昌仍然孜孜不倦地講中間哲學:

「我睇重特首選舉,多於立法會,因為特首選舉不是比例代表制,特首選舉始終是講中間,要各界多少有少少認受才行到。立法會是不同的,各說各話,個人特色越鮮明越好。如果民主派在立法會拿到半數,迫對方屈服,不斷要脅政府,其實對選特首找一個多方接受的領袖,是沒好處。我們其實要迫北京也找到一個中間位。如果選到一個特首,他不任命,他就自己製造憲政危機,樣衰的是他。所以他也不能極端;同樣地,我們也不能走向極端。」

建制派很多人其實只是當返工

少不免要談容海恩。兩公婆其實有沒有政治分歧?

從袁彌昌的答案看來,其實沒有,因為容海恩亦未必有太強烈政見。

「建制派議員其實都是返工,事實上不能每個人都像何君堯,如果個個都是何君堯,大家就好麻煩。容海恩沒甚麼特別的政治主張,都是民生議題投下票,做下服務。這對我來說是一個 blessing。雖然不想說,但在李梓敬事件裡面,她不是鬥爭型的人,所以她會有那種反應。」

所謂李梓敬事件,是新民黨內部要搞立法會選舉的初選,容海恩最後退出,表示結果是內定,不想幫李梓敬抬轎。

經過表態「反送中」之後,建制派有沒有人說你背叛他們?袁彌昌笑言:「總會有,但不會因為這樣就完全斷絕來往。除非說中聯辦要批鬥我,說這個人完全不能接觸,他們就會疏遠,但現時還未到這種狀況。」

在中間派 / 建制組織三進三出,將香港拉向中間的社會工程亦自言並不成功,但袁彌昌堅持,每個社會都一定有約兩成以上的「中間選民」,經過反送中之後,有說中間派已經不存在,但他似乎會繼續奮鬥。

大學讀國際關係、博士時研究戰略的袁彌昌,令人想起以前的香港人。像魯迅所說,他們總是喜愛「折衷調和」的,也是「折衷調和」的環境孕育了他們。然而,在 2020 年的時空,最後的中產或都會政治,雖然不會完全熄滅,但在北京的持續高壓下,或多或少都有點力挽狂瀾的唐吉訶德意味。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!