閱讀|最近比較煩

📘閱讀書名

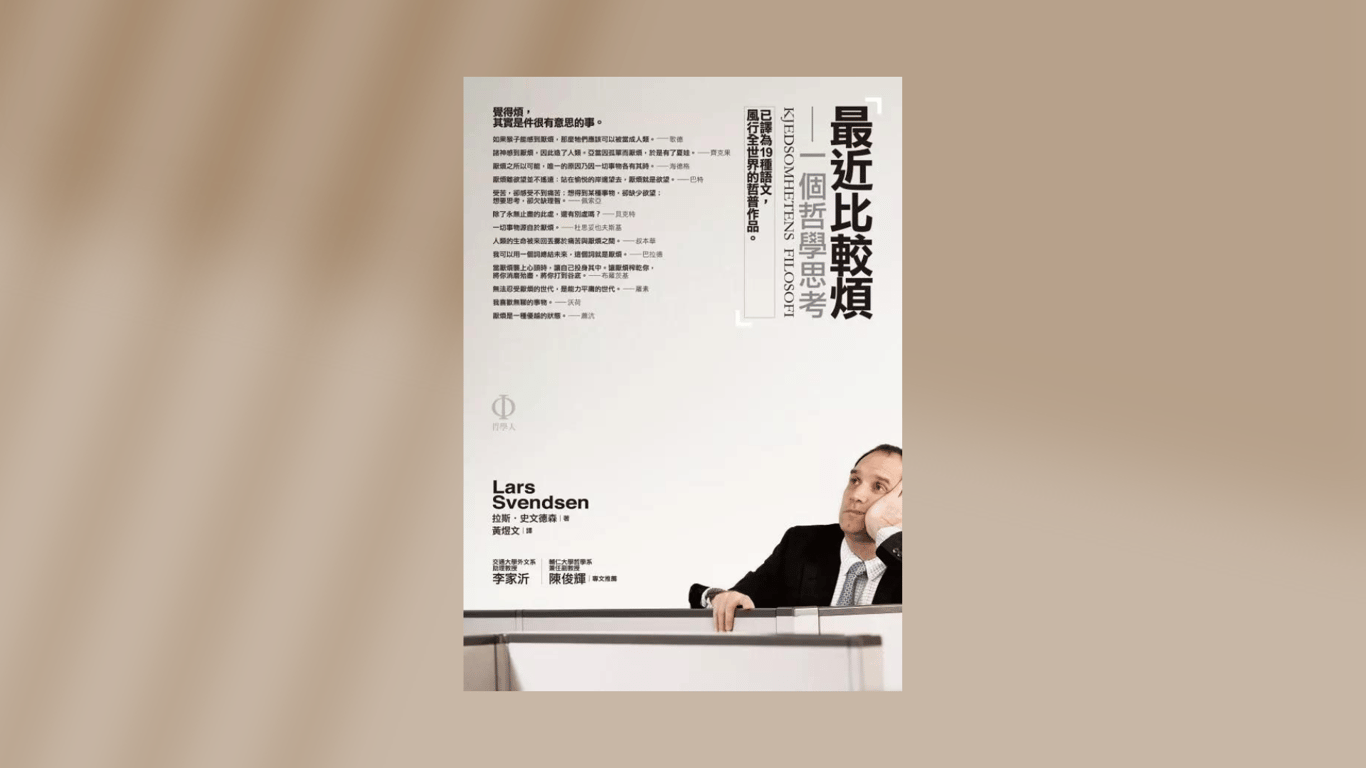

最近比較煩:一個哲學思考

📖文獻筆記

第一章 厭煩的問題

■ 厭煩與意義

厭煩在今日或許比過去傳布得更為普遍,這一點可以從今日比過去有著更多的「社會安慰劑」看出。如果有更多的意義代用品,則表示有更多的意義要被取代。個人意義的缺乏,使得娛樂活動創造出各類代用品——用來取代意義。例如崇拜名人,由於找不到自己的生活意義,因此全心全意注視別人的生活。我們沉迷於大眾媒體每天填塞給我們的各種稀奇古怪的事物,這難道不是厭煩所造成的結果?匆忙地尋求消遣,正顯示我們對環繞我們的空虛感到恐懼。這種匆忙,這種對滿足的需求與匱乏,兩者密不可分。個人的生活愈是成為焦點,日常瑣事的各項意義愈是受到重視。因為幾個世紀前,人類開始視自己為必須實現自我的個體,致使今日的日常生活成了牢籠。厭煩不連結真正的需求,反倒連結於欲望。而這個欲望是一種對於感官刺激的欲求。刺激成了唯一「有趣的」事物。

存在的意義可以用各種方式追尋、以各種形式存在。存在的意義可以設想成某種人們能夠參與的既存事物(例如宗教社群),或是某種必須加以實現的事物(例如無階級社會)。存在的意義也可以設想成某種集體或個人的事物。我還要指出,從浪漫主義以降,西方特別盛行的意義觀念總將存在的意義設想成必須加以實現的個體意義。這種意義我稱之為個人意義,又稱為浪漫主義式的意義。

人類沉迷於意義,我們共同面對一個大問題:我們的生活必須有一些內容。我們無法忍受自己的生活不具任何內容,也就是不具那些我們視為能構成意義的事物。無意義令人厭煩。用比喻來說,厭煩是意義的退卻。厭煩可以理解為不適的感受,表示意義的需求未被滿足。為了除去不適的感受,我們攻擊症狀卻不攻擊疾病本身,並尋求各種意義的替代品。

在浪漫主義影響下,對自我的關注日益強烈,自我也持續處於意義不足的危險中。厭煩的增長與虛無主義的興起也有關,但虛無主義的問題史,可能還包括它的結束,本身是極為複雜的議題,在此不可能進行大規模的處理。厭煩與虛無主義的交會之處在於上帝之死。

■ 厭煩、工作與休閒

休閒本身不會比工作更有意義,而更基本的問題,是人們要如何選擇閒散。我們當中很少有人找得出理由去過完全閒散的日子,絕大多數都是過著上班下班交替的生活。我們的一天從上班工作開始,下班後晚上看電視,然後睡一整夜。這是相當普遍的生活模式。阿多諾認為厭煩與工作中的異化有關,下班後的自由時間(空閒時間)對應於生產過程中自我決定的喪失。自由時間是指你是自由的或得以自由的時間。但我們這裡說的是哪種自由呢?不用工作的自由嗎?如果是的話,那麼工作便是自由的否定定義。那我們在自由時間中是否比在上班時間自由?不可否認,在這兩者中,我們扮演的角色略有差異:上班時,我們是生產者;下班後,便成了消費者。然而,其中一個角色並不必然比另一個角色更自由,也不一定更有意義。如前所述,厭煩不是工作或自由的問題,而是意義的問題。

■ 厭煩與死亡

厭煩時的時間不是被攻克的時間,而是囚禁人的時間。厭煩與死亡有關,但兩者的關係是弔詭的,因為深刻的厭煩就形同某種死亡,但死亡卻是唯一可能的出路——只有它是與厭煩的完全斷裂。厭煩與有限和虛無有關。厭煩是活著的死亡,是一種非生命。我們從厭煩的無人性中,對自己的人性得到新的視角。

■ 厭煩與新奇

德勒曼認為,厭煩的特徵是經驗的缺乏。這正合於處境的厭煩的狀況;在這種情況下,讓人感到厭煩的是某種特定事物,或某種特定事物的缺乏。不過必須釐清的是,經驗的過剩與缺乏都會導致厭煩。另一方面,存在的厭煩必須以經驗累積的缺乏這個概念為基礎才能徹底理解。問題出在,為了超越存在的厭煩,我們所做的,是大量收集更新而更有力的感覺與印象,而不是給自己時間累積經驗。彷彿我們以為只要能以夠多的刺激將自我填滿,就可以建立一個免於厭煩的真正的自我。當人們對新事物投懷送抱時,總是期望新事物能具有個體化的功能而賦予生命個人意義;但每件新事物很快就陳舊了,而個人意義的承諾不總能實現,至少它的實現不過是暫時的。

📝閱讀心得

這本書在《閒暇與無聊》與《無聊心理學》中皆有提及,以《閒暇與無聊》中的觀點來說:

史文德森的立場非常明確。無聊之所以變成人們的煩惱,都是浪漫主義的錯。——這就是他的答案。—《閒暇與無聊》

《最近比較煩》書中寫道:

人類沉迷於意義,我們共同面對一個大問題:我們的生活必須有一些內容。我們無法忍受自己的生活不具任何內容,也就是不具那些我們視為能構成意義的事物。無意義令人厭煩。用比喻來說,厭煩是意義的退卻。厭煩可以理解為不適的感受,表示意義的需求未被滿足。為了除去不適的感受,我們攻擊症狀卻不攻擊疾病本身,並尋求各種意義的替代品。

在浪漫主義影響下,對自我的關注日益強烈,自我也持續處於意義不足的危險中。厭煩的增長與虛無主義的興起也有關,但虛無主義的問題史,可能還包括它的結束,本身是極為複雜的議題,在此不可能進行大規模的處理。厭煩與虛無主義的交會之處在於上帝之死。—《最近比較煩》

《無聊心理學》亦提到:

拉斯.斯文德森(Lars Svendsen)認為,我們「生活在一種無聊的文化中」,其反映的是更廣泛的社會意義危機。他指出:「我們可以把無聊比喻成一種意義的撤退。無聊可以被理解為一種不適,這種不適所傳達的是:意義的需求沒有得到滿足。」—《無聊心理學》

而在《人生不需要計畫,而是要活出自己的故事》中較詳細的提及「厭煩與虛無主義的交會之處在於上帝之死」內容,簡單來說,「上帝之死」之前,意義是由宗教賦予,而在這之後「我們進入了自力更生的年代」:

浪漫主義者採納了基督教的感召精神(被神感召執行特定任務),只是將「神」代換成「內心」。也就是說,人生還有一項真正的任務,你的命定任務,但這不是由神所賦予,這件事一直以來都埋藏在你心中。這種概念已經變成某些勵志文學的座右銘:找到你真正的天命。不過說來難過,這種概念其實相當脫離現實。這個座右銘和人生的意義,只存在這樣的關聯:浪漫主義者提倡内心的呼喚,基本上就是推廣以下概念,我們每個人都保證會有個充滿意義的人生,只待我們挖掘。跟隨心中的呼喚,整體生命的任務就會浮現,而且忽然間一切都會就定位,明晰、確定、意義性將充盈你的生命。

這三項巨大變革:人文主義、個人主義,以及人類的支配及進化感。搭配科學的世界觀,人類對於自己在宇宙中的位置產生了全新的理解。簡而言之:我們失去了與所屬傳統群體之間的聯繫,也失去了與魔法概念的聯繫,甚至失去了上帝,我們進入了自力更生的年代。—《人生不需要計畫,而是要活出自己的故事》

不過,《閒暇與無聊》則認為不僅僅是因為浪漫主義的緣故:

浪漫主義的無聊不過只是無聊的一種形式。雖然現代人中也有人為此煩惱,但不僅是如此。要說巴斯卡所處理的無聊問題能否以浪漫主義說明得滴水不漏,那是幾乎不可能的。史文德森的著作中雖然有很多值得參考的論點,但我實在無法支持其將無聊還原為浪漫主義的觀點,也完全無法接受其解決方案。—《閒暇與無聊》

但其最終的結論也顯得模稜兩可,在前段的描述比較清楚,可是也過於籠統:

羅素最終所提案的幸福秘訣如下:幸福的祕訣在於此。盡可能地擴展你的興趣範圍。而且對於激發你興趣的人或物,不是抱持敵意,而是要盡可能地保持親善。

這段話本身當然是非常精采的結論。應該無人能夠反駁吧。本書的結論也許不會跟羅素的結論有太大差異。—《閒暇與無聊》

我認為《無聊心理學》是寫的最實際的,會在之後整理其筆記與心得。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!