我愛過|Louise Glück的詩句•我的人生碎片

<Nostos>

As one expects of a lyric poet.

We look at the world once, in childhood.

The rest is memory.

我一直沒有把自己當作「詩人」看待,只不過詩歌是我表現自己的一個方式;同時,我也通過詩歌閱讀這個世界。其實,自童年時期,我就開始創作一些小小的詩歌,沒有押韻、不含平仄,卻是那時候我自己選擇的表達心情的方式。第一首七言律詩是從江西九江的廬山回來,那時候剛趕上98年的「百年不遇」的洪水,我一個從北方來的孩子第一次看到浸滿洪水的農田,記憶中似乎還有慢悠悠的水牛。回家看電視看到江澤民都去到抗洪前線了,可是從「前線」重災區回來的我腦海中卻只有「日照香爐生紫煙,遙看瀑布掛前川。」江河湖海在我的童年裡並不存在,我只知道陸地與乾涸。Louise Glück寫道,我們這些詩人啊,在童年的時候看了一眼世界,剩下的就都是記憶了。

我想著等自己長大了就去有水的地方,因為母親說沒有水的城市太可憐了,而三十多年後聽到張韶涵的歌詞唱道「孩子從大人手上/牽走了所有願望/誰想要都不讓/長大以後她會原諒/童話裡美麗的謊」,我才理解,自己這一路走了好遠,卻沒有一個轉角是自己選擇的。

十八歲以後的日子,來自乾涸城市的我想方設法讓江河湖海跟隨著,從澎湃的嘉陵江三江交匯一路南下到碧水藍天的香港,紙醉金迷的澳門,後來,一睜眼,自己也像小時候看的雜誌那樣,漂浮在死海上了。那麼多的水、那麼多的鹽,那麼大的世界,十幾二十歲的時候真是有意思,本來還是個孩子,一直在成長呢,卻可以完全忘卻孩提時代的所愛——我把詩歌丟了。

Glück在《Child Cry Out》中寫道,

The soul is silent.

If it speaks at all

it speaks in dreams.

我從未在夢中寫過詩句,甚至我都從未在夢中哭泣過。原來,幾十年也可以這樣過,將聾啞的靈魂一直帶到夢中,甚至在夢中無論怎樣呼喊,也喊不出聲音,因為這個世界上從未有人聽過我的哭聲。

Glück在《The Garden》中再問,

and they think

they are free to overlook

this sadness.

我哭著哭著就不哭了,自以為成了那個三頭六臂的那吒,能夠抵擋一切,卻忘記了那吒的「剔骨還父、割肉還母」。可是,真要是像那吒一樣這麼簡單,或許選擇自殘的人就不會一道道割那麼多刀了。越大,對家的渴望越深沉,才發現,那個我一直想要的家,從未存在過。堆積如山的是碎片,是指責,是母親一遍遍的告訴「你傷害了我。」我一直不明白,自以為足夠努力了,卻為什麼一直在傷害母親呢?我像是從出生就背著一顆原罪的大石頭,好沈。

Glück在《Portland,1968》中寫道:

It doesn't matter

who the witness is.

for whom you are suffering,

for whom you are standing still.

是我,背著父母婚姻的痛,作為這個婚姻的結果在艱難前進,每一步,母親都告訴我,我踩痛她了。突然,一夕之間,我就不想走了。我想把這條命還給母親,永遠還給她。這話,我也告訴母親了,她依舊重複著「我傷害了她」的那些話。媽媽說,「每次妳一回家,妳爸爸就對我不好了。」那麼,讓我真正選擇一次吧——我永遠都不會回家了。

家庭醫師、心理醫生、愛人、朋友,每個人都告訴我,你不要走,不要離開這個世界,我們都需要你。唯有父母,他們不曾挽留。

多少個夜晚、多少個白天,我聽到母親在耳邊咬著字,說——

if I am in her head forever

I am in your life forever.

——<Circe's Grief>

GET OUT!

如果你不離開我的世界,我就離開這個世界!

其實還是我傻,我的哭聲和威脅何時在父母身上管用過。

我的母親會永遠住在我的腦海裡,無論我睜眼、閉眼;無論白天、黑夜。除非,我停止這一切,永遠停止。

但是,我遇見了詩,我讀到了Louise Glück的《「金蘋果」樹》:

<Quince Tree>

In the end, we didn't need to ask. Because

we felt the past; it was, somehow,

in these things, the front lawn and back lawn,

suffusing them, giving the little quince tree

a weight and meaning almost beyond enduring.

~~

The weather. The quince tree.

You, in your innocence, what do you know of this world?

這首詩將我帶回了耶路撒冷。在耶路撒冷的舊城裡,我們一行人駐足品嚐店家的quince果醬,好好吃。作為隨行翻譯,我不知道該怎樣翻譯quince,也沒有見過這個水果。她靜靜地在一旁查閱,然後告訴我,叫wēn bò。從此,這兩個字再未逃出我的腦海。多少年前,我在她家族擁有的地方看到過濱崎步,那時也從未想過「生人的人生」可以同軌,以任何意想不到的方式連結。她的身影和笑容彷彿是在告訴我——你看,這個世界,你一定要離開嗎?

<Dream of Lust>

the human body a compulsion, a magnet,

the dream itself obstinately

clinging, the spirit

helpless to let it go --

it is still not worth

losing the world.

你會覺得《聖經》與詩不相容嗎?可我願再回到耶路撒冷,坐在那個彈奏豎琴的女人身旁,讀一首詩,寫一首詩。

<The Jacob's Ladder>

And at the end, what? A small blue flower

like a star. Never

to leave the world! Is this

not what your tears mean?

Louise Glück用她最觸動我內心的詩行將世界毫不費力地展現,當我慢慢沈澱,才發覺,原來世界如此之美,當然,我後悔,後悔在哭牆前塞進的那幾張紙條裡沒有wish for another poem.

<Echoes>

if your soul died, whose life

are you living and

when did you become that person?

自然,我會想,我究竟是誰,如果我從來不被允許成為自己,我即將找回的又究竟是誰呢?

其實家鄉一直都有河,只是我不懂睜開雙眼,相信自己。

Louise Glück的《First Memory》是非常有名的一首詩,短小、簡練,大多數讀者應該都能引起共鳴——

FIRST MEMORY

Long ago, I was wounded. I lived

to revenge myself

against my father, not

for what he was --

for what I was: from the beginning of time,

in childhood, I thought

that pain meant

I was not loved.

It meant I loved.

我,也愛過。

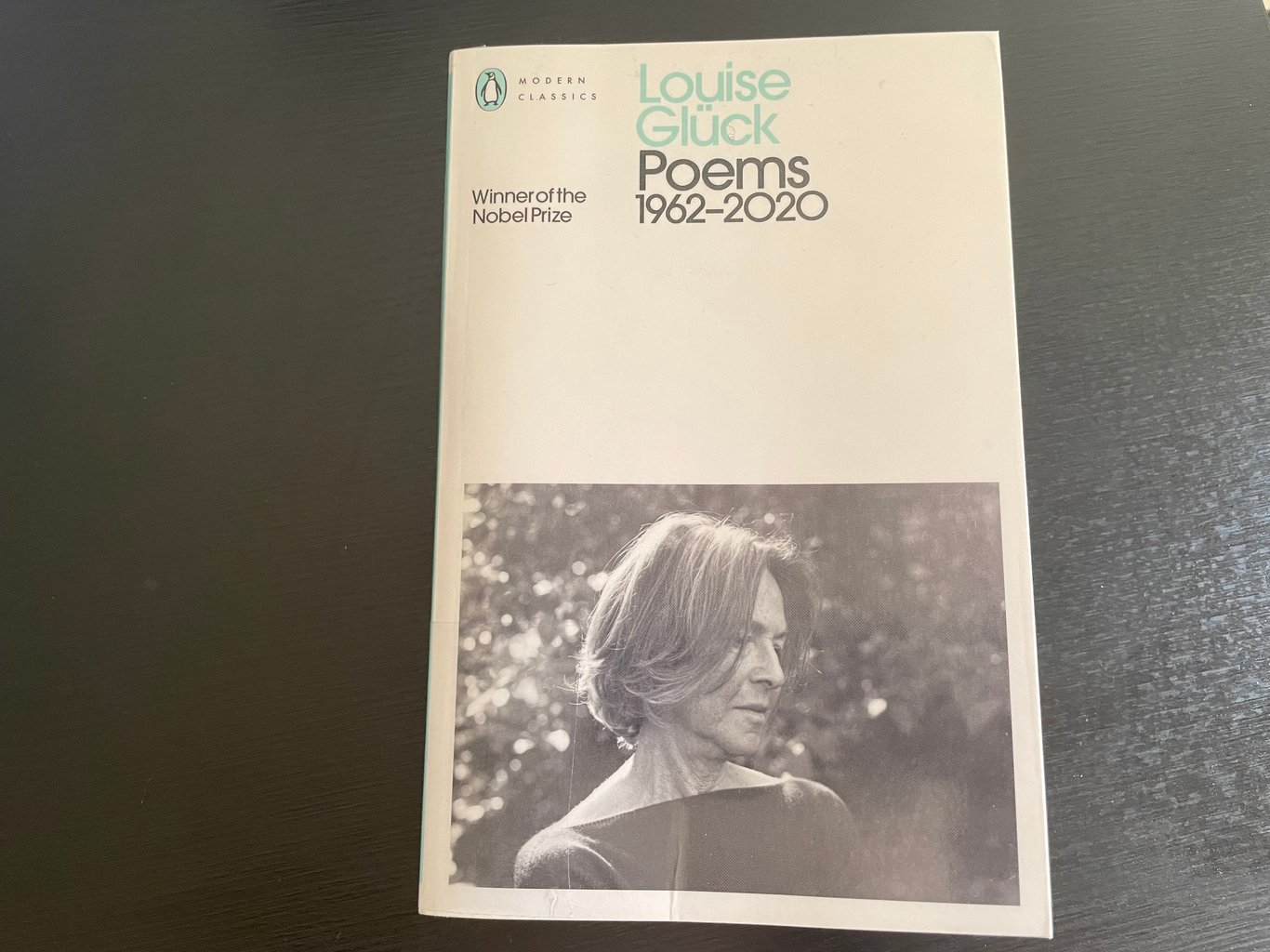

這是這本時間跨度很大的詩集♥️

【最後很感謝@si薰 這個活動,讓我回看自己的人生,也將情愫一一紀錄。🙏】