充氣香港

近一年來,香港彷彿變成了一座充氣城市。先是去年六月,荷蘭概念藝術家弗洛倫泰因˙霍夫曼(Florentijn Hofman)所創作的充氣「大黃鴨」闊別維港十年,打孖上載譽重來。然後是今年二月情人節至元宵節期間,香港設計中心於中環皇后像廣場花園展出英國著名設計師安雅˙希德瑪芝(Anya Hindmarch)的充氣藝術裝置「巨型紅心」(ChubbyHearts)。

近的則有分別於尖沙咀K11文化藝術區Victoria Dockside展出的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展(香港),以及於中環海濱屹立的五座白色巨型充氣裝置「充氣奇蹟」。雖然由創意品牌AllRightsReserved與Fujiko Pro主辦的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展,算不上是完全的充氣藝術展,但在芸芸一百三十五組多啦A夢角色雕塑中,其中一座巨型充氣多啦A夢顯然最為吸睛。至於中環夏日盛事《SummerFest@Central 中環夏誌》的節目之一「充氣奇蹟」,活動主辦方Central Venue Management(CVM)則將亞美尼亞的著名AI藝術家@joooo.ann(Joann)的人工智能創作,轉化為五座巨型實體充氣「世界奇蹟」。

吹脹香港

不過,對於香港來說,大型充氣藝術並不算是甚麼新鮮事兒。如前所述,早在2013年5至6月期間,霍夫曼的充氣「大黃鴨」早已首次訪港,並在海港城郵輪碼頭外引來萬人空巷,成為城中一時熱話。差不多在同一期間,當時仍然是一片爛地的西九文化區則舉辦了巨型充氣藝術戶外「游擊」展覽「M+進行: 充氣!」,請來來自中國、南韓、英國、美國、阿根廷和香港本地的藝術家,將日常生活中常見之物(例如糞便、乳豬、蓮花、蟑螂等)或場所(例如巨石陣、黑色織網下的乘涼場所等)吹脹放大,一則創造一系列的都市奇觀,為未來的西九文化區暖場,好預早進入公眾的集體認知,二則由充氣藝術的特點出發,為親臨西九這片爛地的觀眾,提供難忘的感官與互動經驗。

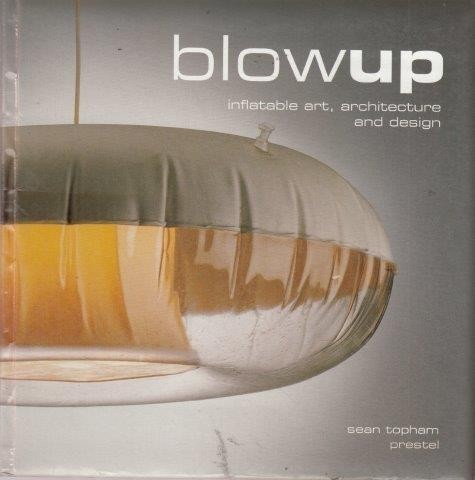

到底香港近年為甚麼會興起這一波充氣藝術熱潮?或許,三年疫情以來人們積壓已久的公眾參與欲望,早已為這一波報復式參與熱潮提供了堅實的群眾基礎。況且,疫情期間公眾已習慣了在假日往公園、郊外等免費的公共空間走,一則伺機在戶外透透氣,二則暫時遠離防疫的幽閉日常。既然有求,自然有供,加上後疫情的經濟全面放緩,以創造都市奇觀為己任的大型充氣藝術成為了新寵兒,旨在全力吹脹香港,也就可以理解。不過,近年的充氣藝術展也惹來了不少爭議,例如希德瑪芝的「巨型紅心」便曾被本地資深藝評人何慶基狠批作品水平極差,「心心早被濫用,由小飾物到禮品包裝到『I ❤️HK』,再不能有驚喜。」至於最近「充氣奇蹟」展覽的五座巨型充氣裝置,更被原本人工智能創作意念的作者Joann批評,從現場照片所見,效果很醜。近讀Sean Topham的著作《吹脹﹕充氣藝術、建築和設計》,雖然已是部二十多年前的舊作,但從他綜觀十八世紀以來世界各地充氣技術與裝置的發展,我們或許仍可以對這一波充氣熱潮的發展、困難與可能性有更準確的把握與有趣的想像。

變動大時代的一口氣

回顧歷史,其實充氣技術不止應用於與眾同樂的公共藝術上。自十八世紀末始,充氣技術便曾先後被應用到熱氣球、軍用基地與詐偽、太空站、太空衣、建築、藝術、時裝、設計、傢俱等五花百門的領域,不一而足。讓人發人心省的是,Sean Topham認為充氣技術在歷史上引發的幾次熱潮,都跟變動不居的年代密切相關。作者指出,當第一代的熱氣球於十八世紀末八十年代的法國昇空並掀起熱潮時,正值法國大革命前夕,人心正處於惶惑之中。但當時整個歐洲也身處工業革命大爆發的邊緣,熱氣球的出現正好為法國大革命與工業革命前夕人們面對未來的不確定與焦慮帶來了出口,天空也就在想像中成為了他們集體逃逸的空間。

至於充氣技術的第二波熱潮則發靭於歐洲戰後的一群建築師的激進空間實驗。自上一個世紀的六十年代,歐洲便開始出現了「建築電訊」(Archigram)、「烏托邦」(Utopie)、「豪斯-拉柯-克小组」(Haus-Rucker-Co)等實驗建築群體。相對於主導了歐洲戰後重建的功能性與單調沉悶的現代主義建築,這一批年輕建築師主張把充氣技術全面應用到建築上,顛覆現代主義傳統建築的觀念。在戰後百廢待興的狀態中,他們擁抱美國未來主義者艾爾文˙托夫勒 (Alvin Toffler)的學說,認為「永恆」早已死去,「變動不居」才是日常。事實上,在二戰與阿波羅升空(1969年)之間興起的後工業消費主義社會,早已為整個世界帶來了翻天覆地的改變,以水泥為主的單調沉悶建築風格也就顯得過時。在變化多到令人不安的年代,充氣裝置的便宜、即時性、彈性、機動性、多姿多彩與時髦感,為這一批年輕建築師提供了種種刺激的空間探索的可能性。對於他們來說,未來充滿了令人不安的未知,同時也充滿了令人期待的可能性,而充氣技術則成為了他們應對時代問題的利器。

新時代需要打氣

同樣地,我們也身處全球化與後疫情的變化大時代,只是沒有了上一個世紀六十年代人們對未來與科技的信心,這個年代在經濟、政治與生態上更顯危機重重。這是否也解釋了為甚麼近年全球再次興起充氣藝術熱潮? 要知道「大黃鴨」、「巨型紅心」、「100%多啦A夢&FRIENDS」等都是針對全球觀眾的巡迴展覽,而充氣藝術的色彩班爛、可愛、互動性與幽閉性,是否正正為焦慮的全球群眾提供了臨時的避難所?當然,正如日本藝術家鳥光桃代的作品《我不是太舒服》(2000年)所顯示,當日常生活中的物件被充氣放大至異於尋常的尺碼時,也會為人們帶來不安與壓逼的感覺。這或許也解釋了「充氣奇蹟」以及其他充氣共公藝術有時為甚麼會引起這麼大的爭議。

然而,吸睛的充氣藝術是否挽救後疫情年代種種全球與地方問題的唯一出路? 還是我們該回顧充氣技術發展歷史上的種種可能性。試想想,在一切都是土地問題的香港,當充氣技術也可應用於社會房屋、社區客廳以及種種社區設施的建設時,或許,充氣技術為我們未來所提供的,就不再只是想像的逃逸空間,而是一個更舒適與令人樂觀的未來生活空間。

信報 2024-08-07

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!