用什么来吟唱

这是新冠大流行三年来我读过的第一本关于它的书,特别的是,它是一本诗集。是大量和阅读、和思考有关的日子,漫长的完整的一段时间。

仿佛某种命运使然,它一定会来到我身边,引发海啸般的共振。

让我想想,在封控期间,我的电子书架上都有些什么,是高银的诗选《春天得以安葬》,是茨维塔耶娃和艾米莉·勃朗特。我忘了它们怎么来到我身边。但我偶尔翻阅它们,像是期冀着也能偶尔获得几十年前,乃至于几个世纪以前的启示。

《平庸之作》就是这样相似的时光,但诗人选择了自己的语调,选择了加入这场吟唱,于是有了这本诗集。

所有与日常的对抗所建造出来的奇迹,在被阅读时解体,重归于日常,那些细微的、闪光的碎片,又能够与个体的经验再度结合,似乎就这样造出了一段过去,全人类共同经验的一部分。

我想谈的还有另外一个奇迹,获知这本诗集将要出版时,著名的《不明白播客》也在开播一周年之际采访了作家慕容雪村,那一期的主题是“流亡中的写作”,“谈在这样一个时代知识分子和写作者如何面对自我的世界”。

“流亡”这个词是广义的,我想所有漂泊海外而依然使用中文写作的人,不管承认与否,都会被纳入这个范围来考量,而最终只是为了坐下来对话而已,所以暂且使用这个词也无妨。

但我想起这期播客,最感兴趣的还是其中谈到的,关于这些用中文写作的作家群体作品发表和出版的问题。他们思考了“如何面对自我的世界”,然后呢,接下来该如何向世界发出他们的声音。

有人转向用英文写作,或者原先依靠港台的出版社——而伴随的结论就是,香港亦不可能再像以往自由出版,台湾的出版社也减少了对中国作家的出版。播客里寻找的答案是,他们可以自己成立出版社,形成真正有凝结能力的作家群,一个强力的舆论阵地。

我觉得这个有意思,虽然它在文学和作品之前,率先表露出它政治进攻的野心,但是对于中文写作者而言,也许不失为一个办法。毕竟真正面世的,不是这些“野心”,而是一个个的作家和他们各自的作品,是他们思考自我世界的结果。

而在那之前,我看到了一种令人惊喜的合作:一家发端于互联网的台湾出版社,决定出版一位住在新加坡的中国诗人的书。这本身就是好玩的,有意义的。

《平庸之作》发表时,爾思出版给出的标签是:一本跨越国境的诗集。我至今都觉得动人。这是怎样的缘分,才会让一个在已经被否定的大前提下的奇迹得以悄然诞生,如此美丽。

跨越的还有什么?肯定不止国境。是世界上人和人之间相识的概率,又仿佛诗与读者邂逅的自然与必然。其中包括漂洋过海到我身边这一段。

这是诗人的礼物,一颗敏感慈悲的心,被适当托举,捧到众人面前来。

我信奉诗,尤其感恩今天的每一行,每一个正在独自探索、打算下到地狱并描绘那黑暗,但依然保持崇高与纯洁的诗人。

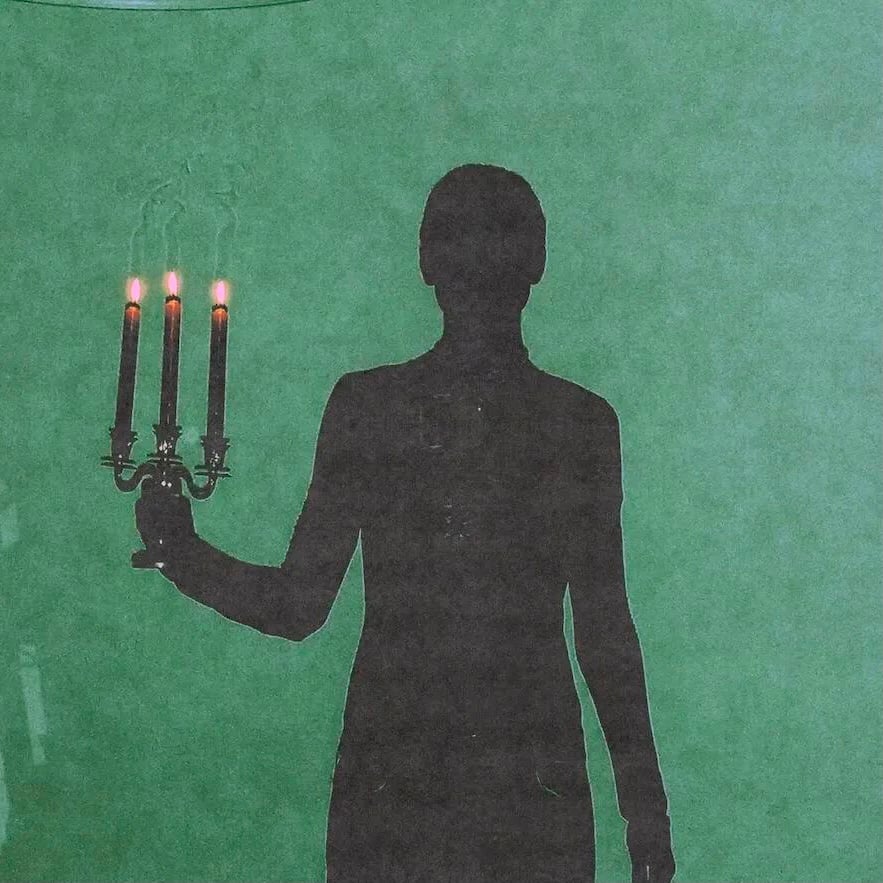

过去这三年,怎么能不算是地狱的一种?而他和所有人一样走了进去,但是下到更深的地方,从过往的诗人那里借来一些蜡烛、火柴,有时候只有火星子,有时候什么都没有,但他依然往里走,并向我们描绘了那里都有什么,还有什么。如此转换生成后,世界通过诗歌获得崭新的形态,并向我们揭示。

我听到诗人的吟唱,于是也迫切想要寻找自己的调子——事实上我们每个人都应该寻找,我们每个人看到的世界都是不同的。如果不叙述,无法诉诸于语言,我们还能将自己付出给什么,给世上的一切暴力和无知吗。

既然我们已经在阅读和谈论诗歌,我想就不必再掉进那个无效共识的陷阱,愚笨到去询问:诗歌究竟有用吗?——世界上无用但一直存续的东西明明那么多。或者引出那句著名的“奥斯维辛之后,写诗是残忍的”——诗人用诗歌刻画出某种残酷,之后诗歌却要自证是否残忍?我想这是很不公平的。

诗人有资格维护其特权,进而才能维护人的特权,宇宙的特权。

但是写到这里,我还是没能给出答案:用什么来吟唱。诗歌是个人的经验,又通过集体的经验传播,那么诗人所选择的调子,读者和因此萌发诗意的人所期待的调子,是否会有共通之处。

我想那是一种建立在属于诗人自己、但同时又将属于未来产生共鸣者所经历过的任何谣曲——我们曾经借助它走过黑暗。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!