公共生活变迁 | 问答摘录

本文作于2020-9-2

嘉宾分享环节

周濂

在严肃的公共讨论中,我基本不使用“公知”“白左”“小粉红”这三个标签,因为“贴标签”的方式无助于健康理性的公共交流。但是如果想要探讨过去16年的公共生活,我们又不得不谈论这三个“标签”,这或许正是我们这个时代的尴尬之处。

我会把2004年作为基准点,中国的公共生活在此之后发生了巨变。那一年,《南方人物周刊》推出了“影响中国公共知识分子50人”的专题,湖南卫视举办了第一届“超级女声”。在我看来,这两个看似风马牛不相及的事件,对此后公共生活的变迁产生了深远影响。

一个值得重视的现象是,《南方人物周刊》2004年评选的公共知识分子名单中多是自由派知识分子,新左派知识分子基本缺位,比如90年代以来一直很活跃的张承志、汪晖等人。2010年前后,“公共知识分子”在互联网和大众媒体中开始被简化或污名化为“公知”,并且直接等同于“自由派知识分子”。毋庸讳言,公共知识分子必须要为“公知”的污名化承担部分责任。首先,追本溯源,《南方人物周刊》对公共知识分子的最初定位就带有鲜明的“党派性”;其次,公共知识分子必然要越界发言,可是如果无视事情本身的脉络和细节,仅仅停留在道德判断的表面进行抗议,就会陷入自我重复和老生常谈。曾有人戏言:吾爱真理,吾更爱朋友。如果知识分子的道德义愤和同情取向都是由私人情谊、党派利益以及意识形态所决定的,那么他们就丧失了最重要的独立性和批判性。

如果说围绕“公知”展开的争论,是上世纪90年代自由主义与新左派之争的余波未了,那么“白左”的出现,则代表了欧美议题对中国问题的塑造和影响。据方可成的《“白左”污名化与社会达尔文主义》,“白左”一词最早出现在2010年,2013年在中文互联网成为流行语,在时间上稍晚于“公知”。在欧美的语境下,“白人左派”关心的核心命题是堕胎、少数族裔、移民和LGBT等身份政治的议题,它们是上世纪七八十年代以来欧美社会左右翼“文化战争”的焦点问题,也深刻地影响了2016年美国的总统大选,但整体而言,这些议题与中国最核心的政治命题相关性不高,某种意义上,那些以“白左”为洪水猛兽的人,移植了错误的问题意识,把欧美的社会问题嫁接到中国的环境,导致一部分哈耶克信徒变成了罗素.柯克的信徒,进一步撕裂了自由派知识分子。

最后我想说一下超女现象。2004年首届超女获得超乎寻常的成功,让不少观察者产生了“民主幻象”,认为它象征着公民意识的觉醒以及公共领域的复兴。这当然是一个美丽的错误。超级女声是一个被过度阐释和过度消费的话题。同时在我看来,超级女声开启的不是娱乐政治化而是政治娱乐化的未来。

“过度阐释”的概念来自苏珊·桑塔格。自媒体时代,大众不再是文本的被动接受者,而是文本的主动参与者和阐发者。超级女声第一次高效组合了电视、网络和手机这三大媒介力量,这个“三位一体”的成功案例不仅实现了商业上的巨大成功,更为大众传播树立了媒介新秩序,决定了超女事件乃至未来大众文化的品质和限度。某种意义上,此后的大众娱乐都在复刻超女的媒介特质,与此同时也让传统知识分子日益的边缘化。

超级女声让“饭圈文化”第一次展现出巨大的影响力,粉丝群体在超女中参与了“历史”,这种体验近似于电脑游戏中的成长游戏,但比成长游戏更为宏大而真实,因为ta们参与的是一个具体的“历史”进程,几乎是凭借一己之力就建构起了一些看似具有重大意义的东西。一个玉米曾经以无比激昂的语调这样呼吁:“想想吧,一个女孩子的成名史上有你浓墨重彩的一笔,将是多么值得流传后世的故事!!!!!”这种粉丝养成偶像的模式为日后舆论的饭圈化奠定了某种基调。

娱乐与政治的关系大致可以分为三步走:第一步,也就是早期的娱乐生活具有解构政治的作用,在一个告别革命的年代,娱乐的后果会不期然地暗合于“生活政治”的逻辑,比如留长发、听迪斯科、跳霹雳舞,这些充满活力的新生活形态对传统政治构成了威胁与挑战;但是当政治意识到娱乐可为己所用时,就会出现《美丽新世界》与《1984》的结合体,右手是娱乐左手是恐惧,人们一边被禁止阅读书籍,一边自发地不再阅读书籍,一边被剥夺获取信息的权利,一边又深陷垃圾信息的汪洋大海中,一边真相被隐瞒,一边真相被淹没。但这还不是终点,第三步就到了“政治娱乐化”的阶段,政治通过千变万化的话语模式诱惑大众,从“欺骗者”转换成“娱乐者”,不仅受到大众的衷心欢迎,而且成为饭圈文化新的宠儿。

灰袍

今天的公共空间已经发生了很多变化,“私人”和“公共”、“娱乐”和“严肃”的界限已经模糊。但我发现依然存在一种个体能够去创制并维持的场域,它的公共性处于俱乐部与公共场所之间,能够容纳如读书会、小剧团等拥有一定的、并不强烈的公共性的“产品”,或许可以称为“半公共”。

就我的经历而言,线上公共性产品的代表是现象级的人人网。它刚好处于周濂所讲的互联网公共讨论消亡的时代。在短暂的存活时间中,人人网上发生过许多珍贵的公共讨论,如美剧禁播、权力寻租、东莞性交易或长江抗洪等,同时人人网的转载机制使得大规模的删帖很难发生,保留了每一个人对原帖的观点,提供了公共空间的平台。

706线下青年空间也是线下具有公共性的产品。在2015年左右,706有三个典型的读书会,它们关注议题各异,直到今天还依旧活跃。

安稳的物理空间能让人当面交流,令表达更加充分。但是,维持一个线下空间有着相当大的成本,除了不菲的房租外,线下的公共空间需要有人组织话题维护社群,带领大家去不断探索并讨论有价值的话题。706曾有一段时间专注社交媒体,忽视了线下活动,导致许多人来到了线下空间,但却无法参与话题。最重要的是,一个有包容度并知识广博的主持人十分重要,ta需要维护讨论气氛,并得基本听懂每个人在讲什么。706曾有许多讨论,但最后往往“驴唇不对马嘴”,因为根本不清楚对方的根本观点。这可能会导致人慢慢地脱离一个空间,或是只是将这个空间作为经济节约与生理安息的地方。

丁白

我的发言可以分为两个部分,第一个部分是机制层面上公共讨论的困境,我会用一些传播网络的研究展开探讨;第二部分是定义规则,即我们如何对线上社区的机制和规则展开构想。

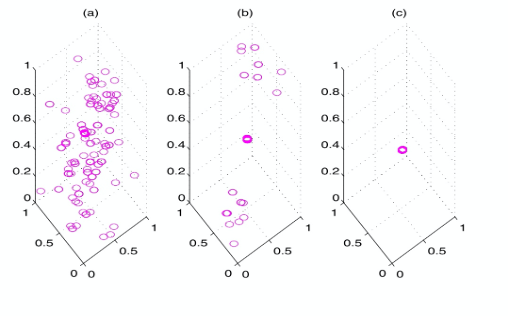

在公共意见的演化研究中,有一个非常经典的模型French Degroot模型。这个模型认为只要时间足够,共识总是能够达成,而这显然是一种过于理想的情况,我接下来介绍的模型基本都是对于这一模型的修正研究。

从第一个模型我们可以发现,容忍限度较大有助于共识形成。以知乎为例,2014年、2015年之前知乎内对同一个话题的观点更为多元,但评论区很少出现过激的对抗性话语。而当前的知乎评论区,理性的对话难以进行,这就是容忍限度差异导致的现象。

维度对共识的达成也有着一定影响,具有多角度的话题不容易形成共识。以微博为例,微博发言具有开放性,因而不易达成整体共识,但微博也有超话这样的局部区域。这意味着微博具有一种二元特性,聚类性的群组容易达成局部共识,但是发言本身的开放性又为这两种局部共识的对抗提供了土壤。

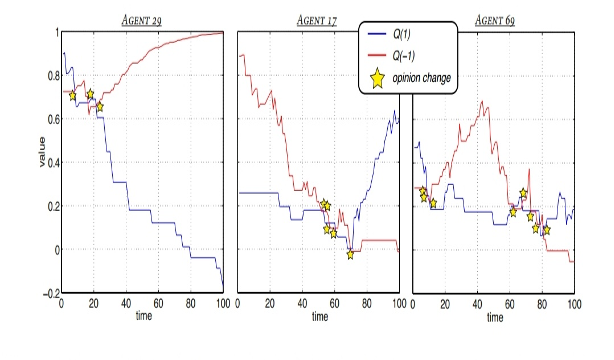

其次是第二个模型,强调的是社会反馈对以上问题的影响。

从个体角度来看,有时个体对意见的敏感极有可能是所处机制的原因。如果赞同比起恶评更容易被呈现出来,那么赞同对意见形成的价值和影响就会更大,原有意见也就更加容易强化。从群体部分来看,一个群体的学习率,即接受异见的能力越好,极端化的概率就越小。

由此我们可以进一步思考一些问题,比如微博评论区应如何设置开放程度,规避过度的负面反馈,如何解决公共讨论中的群际威胁问题,如何通过提高群体学习率缓冲对立。

此外,仍有两种特殊因素需考虑。一是代表极端反对意见的网络喷子。根据真实的社群数据我们可以看到,网络喷子会让公共讨论不再是讨论,反而成了双方的舆论对垒。

第二种特殊因素是固执己见的自我坚持者。固执己见的个体的意见会在舆论干预中产生极强的作用,甚至影响舆论整体走向。国内社交媒体上类似“杠精”的个体也能够形成舆论力量,阻碍共识的形成。

最后我想抛出一个问题:规则由谁制定?这个问题决定了以上的讨论内容是否有意义。

嘉宾自由对谈

周濂 | 我对哲学社青年人的工作非常敬佩,在朋友圈多次转过他们的文章,我特别希望我的学生能够以他们作为模板——理论结合现实来分析这个时代。

丁白的上述分析很好地体现出社会科学研究方法对于人文学科的帮助,这是特别好的一点。丁白说,在公共讨论过程当中,要坚持基本的正义感和理性温和的风格。这也是我自己一直坚持的方向,这种温和的力量初看起来非常的有限,但却可能是最持久的。但是,另一方面,我想特别强调政治现实主义对于政治道德主义的警告,这种警告我觉得非常之有意义。

以丁白反复提及的“共识”为例,我现在越来越觉得:公共讨论中,共识所占的比重和分量没有我们想象中的那么多。如果一个讨论以共识作为目标的话,你很有可能会非常的失望。在小圈子或者熟人社会当中,你可以获得共识,但是从另一角度来看,恰恰因为这是熟人社会,所以共识可能是你们的前提,而不是需要去赢得的对象——这就是一个悖论。而互联网恰恰是一个大型的陌生社会,每个人的知识背景、言说方式、利益诉求、性情取向千差万别,在这种情况下,共识也许就不是恰当的追求目标,相反,我们要接受政治相对主义的提醒:分歧、冲突和矛盾可能是政治生活当中永恒的存在。

在这个意义上,我们追求的首先应该是理解而非共识:我理解你跟我的差异在哪里,你理解我跟你的不同在哪里。并且,宽容的重要性也凸显出来:哪怕我不能够理解、也不接受你的立场,但我依旧对你所表达的立场和观点持宽容的态度。我经常感慨,伏尔泰的名言“我不同意你的观点,但我誓死捍卫你说话的权利”一度是公共讨论当中的至理名言,但在今天似乎已经被弃如敝履。“我不同意你的观点,同时我还要剥夺你说话的权利”, 无论中西,似乎这才是公共讨论的基本倾向。

最后想说的是“媒介即信息”。媒介决定了我们公共空间和公共生活的基本品质。互联网兴起之后,从大方向来说,它只有两种可能性:一是给越来越多的人提供相对独立和封闭的小社区、小团体,各自订立自己的游戏规则,有非常独特具体的兴趣爱好、生活态度和价值取向。在这个意义上会形成所谓的——我自创的一个词——“有限人的有限联合”,这种“有限人的有限联合”也许会具有相当强的生产性和创造性。这是网络生活给我们带来的乐观的一面。

但是另一方面也正在成为或者已经成为现实:网络由各种各样的意见领袖、娱乐领袖所主导,而在他们身边围绕的“假象公众”和“即逝公众”所营造出来的,是喧嚣的、沸腾的但同时是虚无的公共生活。这种生活的基本特点是,一方面呈现出话语权的彻底碎片化,另一方面则是与此相对应的——话语权的高度集权化。

我认为,刚才丁白的分析对于理解和深化“有限人的有限联合”具有正面的意义和价值,我们完全可以按照他的分析为公共生活订立各种游戏规则;但是如何去对抗第二种可能,我认为是有难度的。不知道灰袍和丁白有什么要说的。

灰袍 | 想问一个最近我发现的问题,有学者也在提:对于现在这一波“全球化和去全球化”,或是“部落化与去部落化”之间的张力,我们是否能从人类历史中发现一个对应的例子来讨论?从政治哲学的角度出发,我们能不能从过去发掘出经验来应对当下的处境,还是说现在遇到的这一波情况——就像某些老师所说的,其实是人类从来没有遇到过的?像周老师说,科技把我们推到了前所未有的孤岛上,在人类历史中我们其实是在处理第一波全新问题。那我看到的一个观点是:这是一个前所未有的现象,人类的社会走向了“下层人的狂欢娱乐”,而且他们在不断强化自己。从希腊、罗马到中世纪,虽然下层人的经济活动仍然是构成这个世界最主要的一个部分,但占据舆论和话语主流的仍然是带有古典、贵族性的,甚至哪怕是一种强权性的——至少在某种程度上对那些事物有一些敬意;而我们这个时代是充分地向下的狂欢虚无。我提出这个问题,期待丁白和朱老师的看法。

丁白 | 我先讲一讲刚刚周老师提出的问题。我觉得可以区分一下“底线”和 “共识”有什么差异。

底线更接近于进行公共讨论的一个基本条件,但是这已经非常理想化了,比如,不管是正义感还是善观念,这两者(尤其是正义感)都可以作为一种基本的底线,运用“公共理性”或是“重叠共识”,也都算是基本的底线。但是我刚刚谈到的“共识”指的是:假设两个人都坚持了相同的底线,但是仍然出现意见的不同,他们在对话中可以逐渐达成“趋于中间”的状态——即削减一些自己的意见、改变一些自己的态度,去向对方靠拢——是一个这样的模型,起码在当前的机制下,它是高度理想化的。

然后回应刚才周老师提的问题:目前非常现实的问题在于,有些时候我们的确是缺乏容忍、宽容的能力,但有一些时候是出现了一些我们难以宽容的言论。以今年的居住条例事件为例,出现了很多种族歧视的言论。对于这些言论我们很难对他们宽容,而同时又很难仅通过舆论的力量改变它——也就是在这种条件下,我们才可能诉诸规则、规制,也就是我反反复复谈到的构想——第一点限制性规则。

灰袍 | 我们现在的一个基本处境是——讨论越来越娱乐化,还有周老师提到的,政治不断部落化,以及最重要的一点:我们现在面临的工具性环境。按尼采说法是“多余的人必须生产出来,他要承担经济功能,但是他又没有足够的信仰或者是一定的骄傲、道德或者是某些东西能够让他安稳下来”,所以他要不断地生产某种虚无,或是狂欢、“奶头”一类的东西。按我个人的理解,这是现代文明发展所产生的一种负作用机制。

周濂 | 灰袍和丁白的问题都非常重要,但很难一言以蔽之地回答。首先谈一下灰袍的问题,我今天刚好读了一篇文章,叫《小县城的中年粉红:在混吃等死中研究世界局势》。这篇文章非常有意思,生动地刻画了我很多朋友的日常状态。他们的人生没有太大的理想,但与此同时又心怀宇宙和天下,每天阅读《环球时报》和《参考消息》,纵论国际时事。以前,这些人只能在自己的办公室里,跟身边的朋友抽烟喝茶、聊天下大事;但是自从有了互联网,他们就可以突破县城的格局,比如在微博上跟北京大学国际关系学院的某个教授直接对话——用他们从《环球时报》和《参考消息》中获取的信息,直接挑战专业领域当中的权威人士。这是互联网时代给人类交往模式带来的巨大革新。

在某个意义上,灰袍描述是成立的,但是我不太愿意这样说——比如“底层人民或者说下层阶级拥有了话语权,然后拉低了整个讨论的质量”,“整个时代是在下行的过程当中”,诸如此类。我不太愿意用这样的方式去刻画这个时代,因为我们要同时看到,整个人类历史的巨大进步,史蒂芬 · 平克《人性中的善良天使》中用了大量的数据来论证:古典时代可能只是我们想象中的黄金时代。而在今天,无论是人类平均寿命还是基本收入、健康水平、知识水平,都处于史无前例的黄金时代。当然,今天的政治部落主义给我们带来了巨大的困扰,但如果放长、放宽历史的眼光,你会发现:政治部落或者道德部落是自古皆然的一个现象。“我们”和“你们”、“我们”和“他们”之间无法进行有效的理性交流和沟通,这也是自古皆然的现象,只不过在互联网时代,这种不可交流性被放大了。因为此前存在屏障,比如在以前,小县城的某个中原粉红需要买火车票、跑到北大校门口、通过保安重重的阻挠,才得以接近国关学院的教授;但是现在,只要登录网络这一步,就可以直接进行沟通,这的确会放大了人和人之间的差异/区隔——这也是我反复强调的媒介变革所带来的一个后果。我们诚然需要正视这个问题,但同时,我觉得不需要把它上升到对现代性的整体批判,并进一步得出“现代不如古代”,或是“民主制不如贵族制”的论断。这是我对灰袍的简短回应。

对丁白的回应如下。政治哲学所提出的一个核心的问题是:我们应该如何生活在一起。而生活在一起的对象不仅包括跟你达成高度共识的同道——我曾经建议706空间的“同道读书会”改成“通道”,而不是“同道”。我们要“通道”,要在道路上彼此相遇,哪怕转头就分道扬镳了,但至少我们相遇过,我们互相打过招呼,了解过、沟通过,我们也许从此分道扬镳,没关系。

所以,我们要处理并非“跟同道如何生活在一起”的问题,政治上,要处理的恰恰是如何与那些跟你“道不同不相与谋”的人生活在一起的问题,甚至是如何与那些在基本政治观念、价值取向上与你有着根本分歧的人生活在一起——我认为这是政治哲学要真正正视的问题,这时候就会出现很多复杂的情况。

我只以一对概念的区分来举例:面对某些人,我们有的可能是政治分歧(political disagreement),也就是我们共享着基本的政治价值,但对于这些价值的具体表现形态,或者在某些特定例子中的应用,有不同的意见,但是归根结底我们有“很厚”的共识;但对于一些人,我们之间存在的则是政治冲突(political conflict),什么叫政治冲突?我们不共享基本的价值,而且对于“如何解决这些冲突”,也存在根本的分歧,比如,到底应该通过法律的途径,还是通过民主协商,或是通过“敌我之争”的方式来解决分歧,我们也存在根本性的差异。政治哲学要问的艰难问题(hard problem)是:如何跟那些与你有政治冲突的人生活在一起?今天在中国也好,在欧美也好,面临的其实都是这个艰难问题。

我就先暂时说到这里,想听听听各位的意见。

丁白 | 非常认同,在这个方面我的观点和周老师刚才的发言是一致的。

另外,有个问题一直想问周老师。刚才提到公共知识分子沦为“公知”的称谓,也提到,自由主义知识分子在公共领域中,可能存在一定程度的失声,那我想问一个比较经验的问题:在当代中国,自由主义知识分子的失声情况,是否与他们对于公正议题的回应不足有关? 比如之前看到任剑涛老师写了一篇文章,批判所谓的“左翼自由主义”,他觉得左翼自由主义没有很好地保证经济权利、它越过了权利的某些底线。这是我一直想问的问题。

周濂 | 我们把自由主义叫做“umbrella term”——一个雨伞一样概念。它下面其实有很多分支,如果粗疏地区分,有古典自由主义,有自由至上主义,还有所谓的自由主义也即liberal。你刚才说,自由主义在今天的中国失声,是因为对公众议题关注得不够,首先要问的是,你指的到底是哪一类自由主义。

对古典自由主义者、自由至上主义者来说,他们认为社会公正议题是不应该关注的,他们反对“社会公正”的概念,比如最经典的哈耶克,就认为“社会正义”是一个伪概念,而且会导致“通往奴役之路”。

在中国特定的语境下,坚持在公正议题上发声的,往往就是我们经常说的“liberal”,就是被污名化为“白左”的这批人。但即使是他们想关注公众利益,由于众所周知的现实条件的约束,他们在不断地失去平台。以微博热搜为例,记得在05、06年的时候,微博的热搜议题很多都是社会性、公共性的事件,比如当年的温州动车事件。但是从12年以后再看微博热搜,这些全部消失了。这背后其实就是权力对资本的招安,以及资本对公共生活的侵蚀。所谓的公共知识分子、微博大V在今天已经没剩几个——绝大多数人基本上都或主动或被动地退出了微博。

但另一方面我又始终觉得 “野火烧不尽,春风吹又生”,自由主义具有非常真实的生命力。 比如这次的706空间对谈,就是生生不息的表现。因为自由主义关心的这些问题——比如对政治权力的约束、社会公正、贫富差距问题,还包括性别歧视等问题——都是现实中活生生的问题,权力和资本的合力打压,也许可以让它们从微博热搜中消失,但并不能把它们从现实生活彻底地抹去。所以在这个意义上,我始终保持一种谨慎、乐观的态度。

开放问答部分

问题1:当代知识分子在公共生活中应该扮演怎样的角色?

周濂 | 留给公共知识分子做事的空间非常狭窄,但是还是有做事的余地,比如说在706空间对谈,就是一个很好的介入方式。

我始终认为政治哲学的研究者不能够误判自己,认为自己能够以行动介入社会变革,你注定了是以言论去介入社会,而不是以行动去介入。我们不是直接站在街头去改变社会,这一点至少我个人是有非常清醒的认知。

另外,作为一个学者,除了对公众发声,还要在专业领域当中有非常扎实的研究,尤其是在我们还年富力强的时候,必须要在专业领域有所建树。微博的讨论其实是让思考碎片化的,无法对某一个具体的议题进行长时间的沉浸式的思考。

问题2:我们应该如何破圈,打破同温层?

灰袍 | 我觉得这个问题是比较困难的。现代政治哲学或者说我们行动的一个核心,其实是要处理人和人之间的差异性。因为我们太不一样了。

破圈首先有一个成本的问题,而在成本和风险博弈上来说,我想指出,对很多80后来说这不是政治哲学问题,是实践的问题。

我觉得无论是对于经济企业还是对于个人来说,最大的一个问题是如何能够接纳一个异质的观点和力量。在缺乏力量的情况下,很多的人会选择先结合同温层,但有很多偶然性,导致人们开始接纳跟自己观点不一样的声音。

周濂 | 我刚才谈到同道读书会应该成为通道读书会,应该思考与你道不同不相为谋的人会生活在一起的问题,我并不是在否定同道的价值或者同道俱乐部的存在意义,恰恰相反,我对这些因为志同道合而砥砺前行的年轻人是充满敬意的。时代的潮流忽东忽西、忽左忽右。这些年轻人依然致力于去建立一个又一个具有理想主义色彩的同道俱乐部,就像是在面对滔天的洪水,不断地投下一个又一个的沙袋。也许并不能够阻挡洪水的走势,但是这种努力本身就让我特别的感动和敬佩。恰恰是这种同温层会给你带来巨大的勇气和力量,让你在破圈的时刻能够保持住对信念的执着和对价值的坚守。

丁白 | 作为一个实践者,尤其有些朋友秉持着自由主义信念,这样的实践者需要一种态度叫做积极妥协。我之前观察到了一种现象,自由主义观念在当代中国已经是如此普及,所有人都会去讲权利意识,都会去讲经济自由,但是自由主义的立场被污名化了。我觉得缺乏积极妥协可能是一个重要的原因。刚才大家的谈话让我想到古代的精卫填海,就是知不可为而为之,虽千万人吾往矣,我觉得大家都还是有这样的一个姿态的。

问题3:如何达成一种底线共识,让公共生活更加稳定?

周濂 | 这涉及到讲道理的一个基本方式的问题。相比一上来就直接说你全错了,更好的讲道理的方式也许是先承认对方观点部分的合理性,在此前提下达成某种情感上的共鸣,再试图通过道理本身慢慢引导到你想要去的方向。

第二个就是共识的问题,共识当然很重要,如果想要进行道德推理,首先要具有一定的共识。如果想形成一个健康的有序的公共讨论空间和政治生活,一定要有底层的确定性,持有不同主张的人能够进行道德说理、道德论证。

如果我们想要走到公共生活和政治生活当中去,无论是旁观者还是行动者都要深刻地体会韦伯的这句名言:“政治意味着用力而缓慢地穿透硬木板,它同时需要激情和眼光”。

问答摘录于七月十一日的活动

摘录 | 张子雍 罗奕馨 姚妤婕 许诺

海报 | 陈默

微信编辑 | 曹睿清

matters编辑 | 蔡佳月

围炉 (ID:weilu_flame)

文中图片未经同意,请勿用作其他用途

欢迎您在文章下方评论,与围炉团队和其他读者交流讨论

欲了解围炉、阅读更多文章,请关注本公众号并在公众号页面点击相应菜单栏目

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐