174 | 容器的艺术:弗雷勒的地平线(II)

适逢批判教育学者保罗·弗雷勒百年诞辰(见此前结绳志编译的纪念),在中国深受弗雷勒思想濡染的写作者和行动者,以集体写作的方式纪念了这位曾带给我们不断攀升的勇气与希望的实践哲学家。在相互的书写和对看中,我们觉知到弗雷勒思想所能触及之地如此广阔,正如他在教育运动中所不断怀抱着的——对世上所有受压迫者对话的信任,对所有[存有之物]流动性的信任。

这一系列纪念写作中,我们能看见弗雷勒思想扎根之处所生成的触角:解放心理学,受压迫者剧场,行为艺术中的雕塑,社区教育以及一种对话式的写作的愿景。虽然其中有的方法论或许尚未成熟,但因其将在实践中不断地反思、修正,而保留着成熟的可能性和未来应用的价值。关于受压迫者的概念体系如何在第三世界永恒地回荡,在行动者网络中如何保持一种广远的联结,是这次集体写作所能带来的一些启示。如同友人多好的书写:即使世界并未完全舒展,我们仍旧在相互的言说和行动中推进着地平线。

本文为这次集体写作的第二辑,第一辑请点击这里。第一辑写作涵盖了心理健康工作方法、劳动与学习的关系、与剧场实践的谱系,从而充分呈现了弗雷勒思想和实践系统在中国落地生根的枝繁叶茂。本辑写作则深植于弗雷勒理论中被压迫者心理分析和主体生成的部分,是一组与每个写作者共同翻滚的盆景和森林。

作者 / 飞天马车、可仔、多好

特约编辑 / 可仔

《被压迫者教育学》和小鲤鱼行为艺术社

作者:飞天马车

前几天,我参与了时代美术馆举办的一次线上对谈,对谈快结束的时候,诸位嘉宾在当代艺术教育的教与学的可能性上,产生的了分歧。 有的嘉宾认为,艺术是可以教也可以学,有点嘉宾认为艺术是不可以教,但是可以学。无论持有哪一种观念,他们都暗含了同样一个事实,即在艺术的学习过程中,培养一种主动学习的能动性是至关重要的。

如何生成能动的主体?我们必须求助于一种教育学来提供这一问题的答案。

在阅读弗雷勒《被压迫者教育学》与波瓦《被压迫者诗学》的过程中,我多次发现弗雷勒与波瓦的方法,激发出了参与者有根的艺术创造力。举两个例子。弗雷勒在描述扫盲运动的效果时所言:“每个人又重新赢得了说出自己的话,也即命名世界的权利。”对世界进行命名本身,就饱含一种质朴的诗意。学会语言的农民以 “我们原来是瞎子,而现在我们睁开了眼睛。”这样质朴纯粹的比喻证明了一种诗性的觉醒。

波瓦在《被压迫者戏剧》中,以AFLIN计划中的摄影小组为例,介绍了如何让没有接触过这一媒介的群众熟悉“摄影”这一语言。摄影小组的工作者为参与的群众提出了种种简单的问题,譬如:“你住在哪里?”,而参与者则需要通过一张照片来回应这一问题。令我印象深刻的是书中的这一案例,一名男子拍摄了一张带有血迹的孩子的面庞,起初人们都以为这名男子弄错了,而随后他解释道,

“仔细看他的脸∶他脸上有鲜血。这个小孩……的生命饱受爬满芮玛克河两岸的老鼠所威胁,他们生活在狗的保护下……而巿政府的抓狗队也来这裡把很多狗捕走……他现在已经不再拥有那隻狗了……那个小孩在睡眠中被一群野鼠咬伤了鼻子……它就是我的答案,我住在一个此类事件到处发生的地方“

让我们短暂地停下一种同情和政治的眼光,这名男子完成了一件的十分成熟的摄影作品,运用转喻的手法对主题进行修辞,在一系列生态的/政治的过程中提取关键的意象,这让我们仅仅通过叙述就可以相信这件作品具有的沉重而动人的艺术魅力,尽管对于这样的作品而言,视之为仅仅是艺术是完全不够的。

面向大众的艺术教育者,其实与弗雷勒和波瓦面对的情形是具有相似性的,首先大众均处在一种能动性缺乏情况下,其次一种灌输式的教育实际上仍然主导着主体的学习过程,最后行动者的目的则是要通过各种各样的手段,解放出学生的能动性和创造力。考虑到这一层面的共振,作为一名尝试以行为艺术为切入点的行动者,我开始思考可以如何吸收的弗雷勒有关被压迫者教育相关的理论与经验。

我们在小鲤鱼行为艺术团中的行为艺术实践主要分为,学习小组(Study Group)和行为艺术工作坊(workshop)。

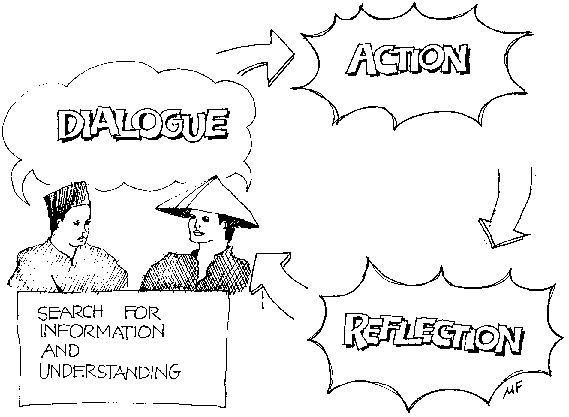

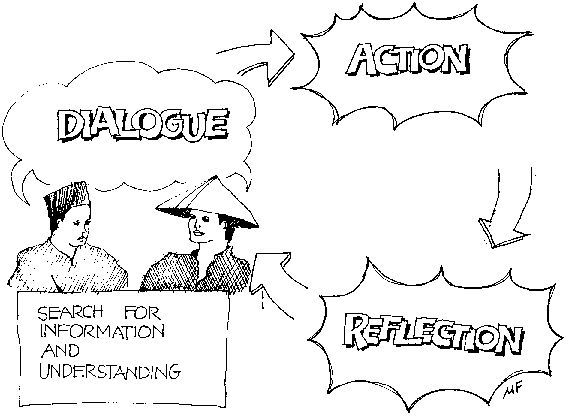

对于很多行为艺术学习小组(Study Group)参与者而言,艺术家与欣赏者的地位是不平等的。一件件艺术品往往视之为完美的整体,甚至参与者可能正是“灌输式”教育的受害者,他们被迫在海量的赞歌和令人头晕目眩的话语中的迷失了方向,放弃了聆听自己声音。我们不能简单的进行反向宣传,这在审美领域往往成为一种冒犯。因此,参与者往往是以一个艺术作品的仰视者和旁观者的角色出现。弗莱雷所言的“对话式”的讨论将很好的解决这个问题。

我们可以有计划地在讨论中,我们不断尝试运用如下两个问题:“你对这件作品有什么样的感受?”,”如果你是行为艺术家,你会如何修改这件作品?“。

为了将欣赏者带入创作者的角色中,我们首先可以询问参与者对不同作品的感受,引导参与者对作品的真实感受做出反应,可以保持一定时间的沉默以便参与者完成对作品的思考和感受。主持人也可以先分享自己的感受,甚至是未经反思的直觉,以营造一种轻松/直接的气氛,帮助参与者不捕捉被压抑的第一感受。如果体会到参与者对作品可能存在的困惑或者不满意,我们可以尝试追问参与者:“如果你是艺术家,你会如何修改这件作品?“,被询问的参与者被短暂的放置在艺术家的位置上,消除对艺术家的崇拜心理,并逐渐习惯一个艺术创作者的视角。我们可以不断的强调这个问题,直到此种创作者视角成为参与者的一种观看方式。这种问题将训练一种对替代性选择的感知能力。

主持人在讨论的过程中,不宜过多发表自己的言论,而可以扮演一名发言的整理者,帮助参与者厘清思路,对比不同意见之间的异同,从而引出更近一步的讨论的内容,应当避免言之无物的玄谈,将谈话引导到实际的生活经验,具体的作品,和特别的个人身上,让共识和差异在讨论中自然的生成。

我们参考了波瓦《被压迫者剧场》以及周斌《行为艺术课》的相关内容,将行为艺术Workshop分为,1)唤醒身体 2)使用身体进行表达 3)行为作为语言 等若干阶段,具体的实施过程在这里也不多赘述。

于此同时,弗雷勒关于“生成主题”的论述,也启发我对当前的实践进行反思。“一位教育工作者组织……阅读“有益健康的”课文,从中可以让人学到水在井里”这样的东西……没有认识到教育的对话实质是从主题调查开始的。” 根据弗雷勒的想法,通过一系列对话,编码与解码的实践之后,我们最终可以得到一个主题,这个主题标明了现实的矛盾并隐含了行动。以此种方式生成主题,可以使得人民感觉到他们像是自己思想的主人。因此“不能只提出自己的项目,必须通过对话与人民一起寻找这一项目。”

这让我反思自己的实践中可能存在的问题。譬如,当我在准备课件与训练内容的时候从未征求过参与者的意见,也没有问过他们喜欢看什么样的作品,我更加关注所谓的“更高艺术价值”。然而,这些作品如果不能的与参与者产生共鸣,我们又如何培养出喜爱呢。如果参与者连选择看什么东西的权利都没有,这不就与我们试图培养的能动性背道而驰了么。同时,一个直观的问题是,随着时间的推移,越来越多的参与者选择不出席活动。因此,仿照弗雷勒的方式,对每一次研讨会和工作坊的“生成主题”进行探索,是必要也是有实际价值的。

几天前我了解到的在艺术教育领域,存在着“黑山学院”这样非常成功的艺术教育的实验经验。在黑山学院,学生和老师没有身份界线,共同生活在一个社区里,并维护这个社区的发展。学生没有必修课程,没有评分制度,甚至学生自己可以决定什么时候毕业。师生一同在艺术课堂上的探索新艺术的实践。黑山学院在60年代培养出众多的前卫艺术家,并对美国艺术持续产生影响。这难道不正是一种与弗雷勒所提倡的对话式的教育非常相似的一种教育体系么?课堂由不断的对话组成,每个阶段的不同主题不断产生,让每个参与者产生共鸣与回应,并进一步生成新的主题。这也正是小鲤鱼行为艺术社团进行艺术教育实践的目的,我们希望通过整个流程我们不仅仅获得了一种艺术语言,我们也同时完成了对参与者的能动性的激活。因此,我们也更期待参与者,把我们从艺术创作中练习的主动性运用现实生活中去,以艺术家的眼光,想象力,行动力,看到潜在的未来,召唤出更优的现实。

成为容器(读《受压迫者教育学》)

作者:可仔

小学做一篇阅读题,大概讲有小孩子到一个女孩家里干活,忙完之后女孩和她一块走到门口,给她一块中秋节的月饼。小孩子抬头看着女孩,有点困惑地挪动步子,说了一句“我不值得吃这么美味的食物。”之后就跑开了。

虽然听起来像是作者刻意设计的对话,但我的确把它压在枕头底下反复琢磨了多年。在梦里,我偶尔会成为那个递给别人月饼的女孩,站在奶奶家的楼梯间,外面是砖砌成的花坛和浓密的树林,等待着有人从远处来拜访我,胆怯又热烈地把好宝贝递给她。但那个慢慢抬起头看着我的小孩,那个在交互的边缘徘徊的人的眼神,同样是我的眼神。另一个“我”好像拒绝了我的请求。

在后来不断铺展开的命途中,我又不断觉知到自己处于一个渴望打开,靠近后自我又被回收的怪圈中。而弗雷勒觉得,这种怪圈寄居在世上所有受压迫者的体内:他们的日常生活,既埋下了贴身的抵抗种子,也在不自觉中内化了压迫者的行动逻辑。

这看起来有点沉重,我也无意要让所有人领受这样的箴言,这样的话只能在我和伙伴的共处,交流中才能逐渐尝尽它的意味。我有时候感到,我和伙伴正在被煮成一锅可口但难以搅动的粥,和自己一样,盖在一个专属于“受压迫者”的锅盖里。可我越认同于粥中的每一颗米粒,越是不甘愿只呆在铁锅中。因为我也相信着,每个人随着外部地理的迁徙,和向内迸发出的、出于一个有尊严的人对生活本能的激情,都构成了这锅粥向外溢出的部分。不过弗雷勒也让我想明白,我仍存有着快乐的可能,幸福的可能,因为生命中很长一段时间都感到快乐的望尘莫及,像是在黑暗中的人突然见到光明一样,知道其终将远逝,故收回了伸向光明的,和伸向那块可口的月饼的触手。我还明白了世上真正的快乐存放在我和所有人的关系之中,好像库拉圈的红色臂镯一样,在我们共有的岛屿中永恒地流淌,这样所有人都可以感到快乐且不必有所负累。于是我像一个馋嘴的孩子一样,很贪婪地舔着淌在锅边的残羹剩饭,因为我将其视作一种可能,当我们每个人并非全是世界物质的接收者更是改造者的时候。弗雷勒激活了我一部分快乐细胞,我也试着去摸索,这个世界理应是什么样子,即使它暂时只存在在我们的回忆和想象中。

晚上躺下的时候,想起在搬家之前,深夜我偶尔能听到远处火车的笛声的鸣响。在我心里,那不仅是厂工家属区的印记,也是一种辽远的感召。它好像要把时空切割开,即使我搬离了从前的地方,火车站也被取缔了,汽笛声仍然回荡在如今洗碗的间隙,静观的风景和我22岁的脑海中。这时候我会突然想起,原来自己在世界上已经生活了这么久。我感到世界是一个向巨石深处进发的电钻,螺旋和齿轮时刻在摆动,永不停歇。尽管一生中,我们能观看到的都是几乎静止的图景,但齿轮每一刻度的移动,都是面对所有个体生命的巨大奉献。世界像自然,像我眼前窗台的树木一样,永远在生成、演化,在呼吸和吐纳着,我不期待能够长成和世界同样高远的树木,更想以肥料的形式,静默地参与进这仁慈的循环中。而循环也并不意味了重复。

前段时间去找伙伴玩,和伙伴在夜晚的海边聊天。我们看着白色的浪花在沙滩上翻滚,我突然觉得,每一层向我们涌来的海浪都好像离散在各地的,没有归属也没有语言的人们,我们在夜晚倾听他们的呐喊,听海浪声汹涌,到岸边又细致地包裹我们的脚踝。但没有任何一叠海浪选择回到岸上,它们宁可在来回摆荡的,不安的情境中生存。它们沉默已久,表述的契机也总被岸上看似新鲜的事物所遮蔽,但他们始终,面朝着对岸做着无望的努力。如果这样的生命也有其存在的本质,那必然在于它每次退潮后,决定再次涌上岸边的瞬间。如果我有一双眼睛,那眼睛也应该存在在潮起潮落中贝类动物的壳里:它们沉浮的动作,大于一个观看的眼神。那一瞬间我好像听懂了海的语言,和寄居在黑夜的海水中的所有生物的语言。我想象自己站在悬崖边落下,放心地和海融成一体,海浪可以完全包容我的重力。

在弗雷勒眼中,或许这纵深一跃中不仅包含对自然之力的信任,更包含了对民众的信任。而谈及信任一词很容易,在具体的行动中却需要一生去完成。有时候,我身上的感受开关会暂时失灵,容易把别人的眼泪融入自己的视角,最后一不小心变成讲述自己的痛苦…这是一次失败经验,但我也不以此为羞耻。我明白我需要的可能是不断通过照顾去确定自己,厘清自己的边界,好像随时随地携带着一个柔软的抱枕,在漆黑的森林里也能自我陪伴,能从他人和对自我的祝福中不断体会我们存在的可贵。

更多时候,面对实在的人的工作并不如想象中美好。每次把文本交给访谈对象看的时候,我都会心惊胆战。甚至有时把文本公开的当天晚上会做噩梦,梦见访谈对象举着巨大的广告牌,上面画着我的头像,在街道上怒斥我把ta们的经历写成了文字。

在现实中,类似的情形也发生过,驻地过程中一直保持着交谈和热情的伙伴,回归到日常生活后开始彼此疏远,甚至指责为什么要将一切记录下来。除了对自己方法上的反思(在当地没有让对方更清楚地了解自己的工作,文本中是否存在不真实的部分…),每次遭遇这样的时刻,总让我想起以前那个在楼道中,已经看见了月饼,但始终在明亮和黯淡的交界线中游荡的小孩。那曾是我真实的生命,现在过渡到了我的工作对象身上,相似的场景正顺着岁月和我们的身体传递到无穷远处:他们或许在人来人往的交错中曾看到另一种生活的可能,但暂时仍没有足够的力气为其赋形。

我还是会继续,痛苦的河道很宽阔,我无法单独拯救自己,我们都是在漂流的历史中彼此获得救赎,像是用一根缆绳牵引着的两艘小船。然后,我们的手交叠着,生成万千触手,从光的缺口处取回一粒果实。

有几次,我用“魔法”来引导小孩思考生活中所见之物,类似弗雷勒引用属于当地或特定人群的“符码”使之成为与民众沟通的媒介。在孩子眼中,魔法既是他们动画片常见的元素,它的多义性让我们容易从中生发想象,而现实情境中“魔法”却常被家庭和学校教育贬抑。经由我们彼此对“魔法”的想象,和魔法与这个世界的关系的讨论,有的小孩子开始觉得,魔法存在于日常中,只要我们脑海中诞生了可描绘的事物,魔法就离所有人的真实更近了一步。期间也有的小朋友说,梦是想象的残影,梦也是魔法的一部分;真正的魔法应当去面对世上的不公正,我们如何使用魔法…最后有个小孩画了一幅画,形容自己从黑洞中醒来,面朝着光走进朦胧的雾中。

有段时间,我也觉得自己有点奇怪,感觉常年的感官压抑让自己失去对一部分事物的表述能力,如同初读弗雷勒的著作时带给我的震撼:语言作为一种意识形态,它必将遮蔽一部分人,更成全另一部分人的感受。那如何创造一种滋长的,所有人都能理解的语言?

后来我发现,我曾经的语言颗粒不是丧失了,只是被暂时掩藏了,像岩石常年的风化和剥蚀,看起来残缺,但依旧保留与地心相连的通道。想起大学地质老师站在山上,手指着远方的湖泊,说曾经山上的河流不断汇聚到那里,才形成如今错落的地势。我想,也有一片云笼罩在我生命断崖的地方,下面有一条支流,也许不以语言,但以一个手势,或者目光的见证的形式存在。这样,所有的经验就都获得了可被阐释的可能,光是我已历经过的生命就都变成了源源不竭的矿藏。又或者,即使我没有看懂任何风景的寓言,至少我看懂了心,而心也同样意味着无限。

所以我还是想继续犹豫着,保有对自己的批判,在期待之中存有自己的生命。我想尽可能让渡自己评论小花小草的权利,像马雁说的,少下判断,多做决定,去在摸索出事物的轮廓之前先纵身一跃,给予它们足够的信任。世界是临时摆渡靠岸的岛屿,我也随时预备让渡自己,去贴近一盏透明的容器。

浮现的个体

作者:多好

最近搬家,远离了热闹的大学宿舍,窝在自己的出租屋,却仍旧渴望与他者的接触。好几个晚上我都从床上爬起来,想要写诗。这些诗充斥着一种投入生命史的迫切,这生命史不仅是自我的,也有他人的。我想写一个炎热夏天里穿着薄如蝉翼的校服衬衫的女生,想写一位被困囿于学院的肩颈劳损患者,还想写一位回避型的失语症患者。不仅是写,我还想与“ta们”产生对话,想从内部去慢慢掘出“ta们”的想法与感受,从精神上、从身体里。在对话中,人称的区隔逐渐模糊,主客体早已在感知中将彼此的面孔融合。更远一些,我们的对话罗织了一个空间,在这个空间里,我与许多陌生的生命产生联系。

与一种宏大的写作不同,尽管我想在他人的面孔中辨认出一个共同体,但我不希望用一种“强力”的语调去淹没了个体的声音。我希望永远保持那么一种“孱弱”,尽管它暴露了一种精神上的脆弱,但同时它给了每一个正在疼痛的人喘息的权利。而这样的权利,是对个体、对痛苦基本的尊重。而痛苦无法存活于一种宏大的单方面讲话中,无法存在于一种对共同体臆想的自信中,真实而又细小的痛苦只能在紧密的关系与对话中被发现。假如我们还记得弗雷勒在《受压迫者教育学》的第一章讨论了什么,就会发现它与其他此类文章的书写不同。弗雷勒谈到了受压迫者的心理,谈到了ta们人格上的双重性。他毫不避讳地谈到了受压迫者精神上的摇摆与依赖,谈到了在ta们的潜意识中依旧住着一个压迫者。这些书写珍贵的点并非对于它们精彩的分析,而在于这些小小的“孱弱”被呈现本身。这意味着真实个体的浮现,意味着在革命中,个体不再成为被计数的符码。取而代之,ta们是对话的参与者,是值得我们走入其生命史中的人。在这个意义上,弗雷勒的对话才对我有意义。

也许是受历史上一些陈旧叙事的影响,抑或是革命本身就有容易将个体淹没进去的风险,在许多的“革命”“教育”的书写中,个人的个人性与个性常常被刻板地抹去,就像抹刀抹过凹凸不平的果酱,一切都“必须”变得锐利又光滑。然而,解放不息的动力来自于对恢复完满人性的追求,而完满的人性不可能在一种忽视与规训中达成,只可能在一种理解的多样性中获得发展。多样并不意味着分歧,当我们认为多样意味着分歧的时候,也许我们就已经处于一种压迫者的思维中了。书写光明,将挤压在一起的整体打磨得光滑是简单的,而诚实地面对灰暗,建立迥异个体之间的联系是需要勇气的一件事,但也正因如此,它成为了一次超越界限处境的行动。

最后想引一句弗雷勒的话:“对民众的信心,是进行对话的先天条件。”也许这句话不止适用于行动中,也适用于写作。只有当你相信笔下的那些幽暗和游移在头脑中的读者,文本才可能变成一场对话。否则,文本只会是一场指向明确的训话,书写的对象与读者将会变成俘虏。这样的文本中缺乏一个开放的世界。

作者和特约编辑介绍

飞天马车:小鲤鱼行为艺术团成员,正在探索让周围的朋友都成为行为艺术家的方法。

可仔:写作者,行动者,运煤工与面包师的女儿。

多好:写诗,尝试在场,笑对人生。

Posted in 世界人类学, 全球运动, 公共人类学, 拉美, 教育

最新文章(持续更新)

165. 饮食之道:与安娜玛丽·摩尔对谈(A Conversation with Annemarie Mol)

166. 「实行一切与现实截然相反的」:欧洲哲学中的野蛮人形象(上)

167. 2019年全球抗争运动:小结

168. 保罗·弗雷勒与世界的阅读:百年与今天

169. 「实行一切与现实截然相反的」:欧洲哲学中的野蛮人形象(下)

170. 沙漠之网:内盖夫-阿拉伯贝都因人中的残障、性别与聋人情谊

171. 我们的世界彼此交战 | 原住民视角系列&世界人类学

172. 弗雷勒的地平线:一次集体纪念(上)

173. 列维-斯特劳斯 | 人类学作为赎罪

174. 容器的艺术:弗雷勒的地平线(II)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐