跟著馴鹿走——在邊境流轉的圖哈人(上)帝國邊陲

本文為2021桃園鍾肇政文學獎報導文學組副獎作品-部分修改並節錄

堆疊的木柴越燒越白,發出霹靂啪啦的聲響;火苗隨風搖擺,向黑夜噴出四散的星火。蒙古九月的風並不算刺骨,但在蒙古最北邊,靠近俄羅斯的邊境森林地帶,接近零度的氣溫,使大夥裹著蒙古袍,圍著營火,啜飲幾口伏特加。搖曳的火光映在所有人臉上,有蒙古人、圖哈人、德國人及來自台灣的我,形成一明一滅的影子。

巴雅爾斜靠在預備的柴火堆上,臉頰因為微醺而泛紅,他閉上眼唱起小調。不久,大家開始跟著他哼歌,哼起這首上個世紀末的蒙古流行愛國民謠。

蒙古北邊的庫蘇古爾

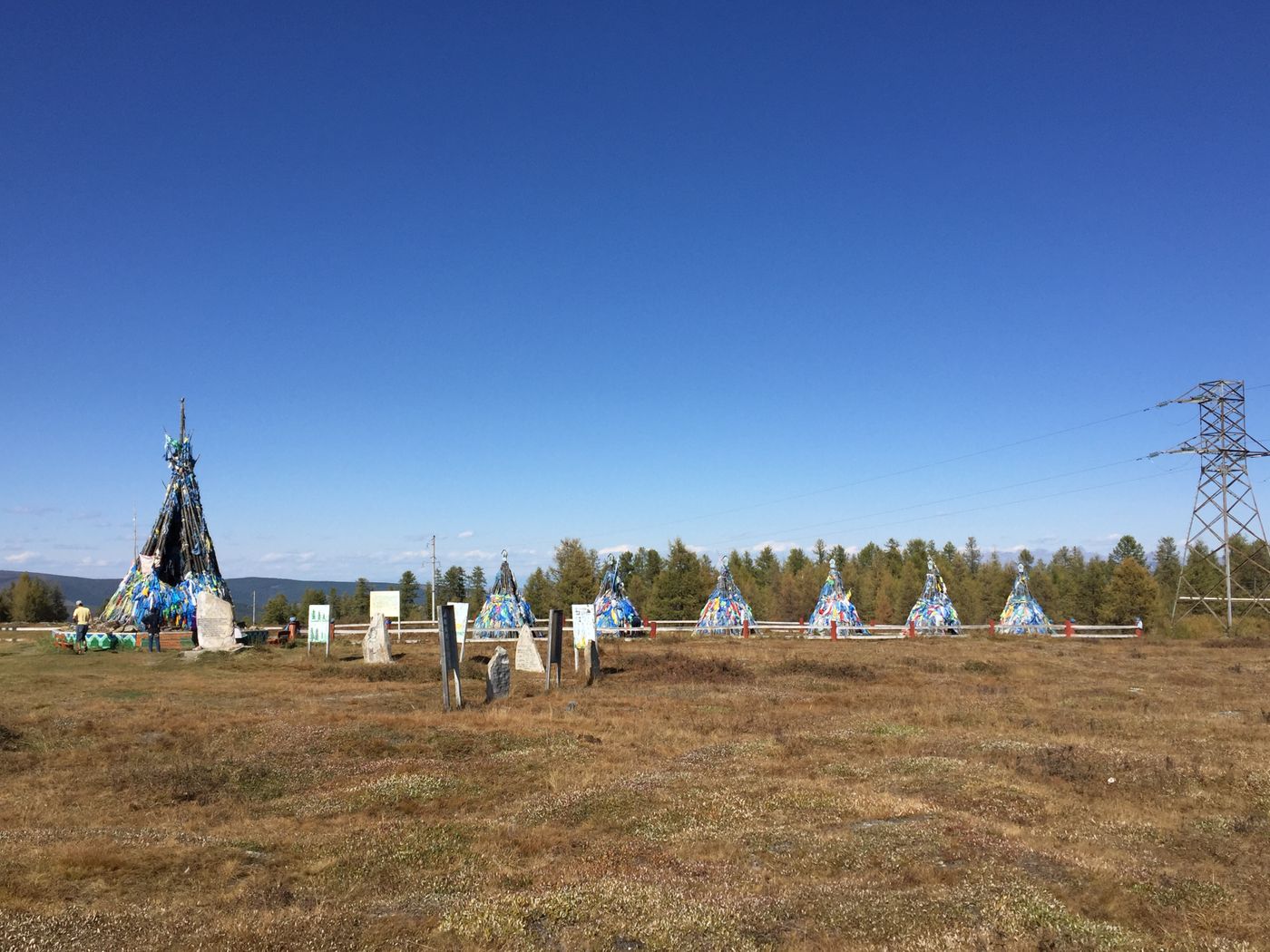

一望無際的草原,浮雲漂泊其上,形成緩慢滑動的黑影。遠處山峰的幾叢針葉林在雲影之下顯得格外突出,活像玩具擺設。穿越森林與蜿蜒的小溪後,眼前一排細長木頭搭建而成的高聳敖包(Ovoo),繫在上頭的各色哈達(Khata)隨風飄盪。

如今的蒙古,大部分的人信仰藏傳佛教,不過依然保留傳統薩滿信仰,尤其是蒙古北邊的庫蘇古爾省(Khovsgol),被認為留存蒙古國內最古老的薩滿信仰儀式。敖包通常被搭建於山頂、山腳或森林出入口,用以祭祀山神、祭拜土地,以及向天祈福。

今日不趕路,我和巴雅爾下車,順時針繞敖包步行三圈,一面在心中祈禱神靈保祐我們一路平安,也感謝天為我帶來這次的旅行機會。我拾起地上的一顆石頭,安放在敖包旁,完成祈福儀式。巴雅爾則虔誠地為其中一根樹枝綁上藍色哈達。那是屬於天的象徵顏色,原來他向天神騰格里祈禱了啊。

在綿延不絕的草原上,敖包不只是祭壇,它也可以是路標,「我們要到了。」巴雅爾一邊發動車子,一邊對我說:「我住的村子,查干諾爾(Tsagaannuur)。」

查干諾爾在蒙古的語境裡,是指白色湖泊之意,是蒙古最北邊,依著湖泊建立的村落,主要居住蒙古人與察坦人(Tsaatan)。如果說蒙古人是草原上的遊牧民族,那麼察坦人便是森林中的遊牧民族。事實上,察坦,在蒙語中是指「養馴鹿的人」,他們則稱呼自己為圖哈人(Dukha)。但大部分的人不會知道的是,「圖哈」並非歷史上悠久的稱呼,而是大約七十年前被創造出來的名詞,他們的命運和清帝國、蒙古、圖瓦與蘇聯緊緊相繫。

新的民族:圖哈(Dukha)

現今的蒙古庫蘇古爾省鄰近俄羅斯的自治州——圖瓦共和國與布里雅特共和國。在那個尚未明確畫分國界的年代,世代居住在森林裡生活的人,一群與馴鹿共生的遊牧民族——托主人(Tozhu)。與說蒙文的蒙古人及布里雅特人不同,他們說突厥語系的圖瓦語。

圖瓦共和國與蒙古北邊的土地,在清帝國時代,被稱作唐努烏梁海。在1911年清朝覆滅的同時,北邊的俄羅斯帝國革命四起,國內大致分裂成白軍與紅軍對峙的情勢,而唐努烏梁海及蒙古就夾在帝國的紛爭之間,先後被俄國白軍、中華民國北洋軍閥及蘇聯紅軍佔領。

1921年,唐奴烏梁海以唐努圖瓦名稱,獲得名義上的獨立,但依然被蘇聯紅軍控制;而此時的蒙古則在俄國白軍的協助下宣布獨立。在蘇聯擊敗俄國白軍,正式躍上歷史舞台後,他們與蒙古達成協議,同意將唐努圖瓦境內的庫蘇古爾湖西岸畫為蒙古的領土。至此,馴鹿民族遊牧的區域被一分為二,成為兩個國家的邊境。

即使如此,他們依然隨著季節在這片土地上流轉,並沒有受到太多阻撓。但是這樣的生活在1944年正式畫下句點。這年,圖瓦正式被蘇聯併吞,邊境被關閉。部分托主人為了躲避飢荒及蘇聯的徵兵制度,逃到蒙古境內。蒙古政府則是一直到1950年代才正式將他們登記為蒙古公民,稱呼他們為察坦人。而察坦人在與圖瓦的托主人分開後,語言及生活習慣漸漸產生差距,他們以圖哈語稱呼自己為圖哈人,後來的學者則根據語言學及民族學相關的研究,重新定義出「新的民族」,圖哈。

如果要取得與邊境森林中圖哈人碰面的機會,那麼查干諾爾村便是其中一站,也是最後的補給點。通常要前往村子,會先乘坐飛機抵達庫蘇古爾省的首府——木倫(Moron),接著乘坐一到兩天的麵包車前往查干諾爾。原本我也應該這麼前往的,不過跟我聯繫的在地嚮導圖雅在前一天突然來信,說她兒子剛好要去木倫辦事,我就順勢搭上她兒子巴雅爾的吉普車,前往查干諾爾。

在一片大草原上是沒有所謂公路的,有的是無數車子歷經長時間的輾壓而留下的不長草輪胎印痕。但是對於時常來往查干諾爾與木倫的巴雅爾來說,也不必刻意跟著「路跡」,草原上的任何一片森林、一座電塔、與河流距離的遠近及敖包的位置,都可以是經驗地圖的道標,「不需要google map,何況這裡根本連不上網。」巴雅爾說。

他一路到各個村子送貨,有些是拿來賣的日常用品、肉品、奶製品,有些是木倫的人托他運載的大型器具。如果得知有人將往返各個村落,那人就會被託付各種貨物,擔當一日宅急便,彼此互相幫助,而巴雅爾似乎跟每個人都很熟。

剛見到巴雅爾時,並沒有意識到他如此年輕。22歲的他一笑起來,眼角就會顯露幾條深層的紋路。做事老練,開車技術優異,修車、換輪胎迅速,還煮得一手好菜。不過他的穿著打扮倒是挺符合時下蒙古年輕族群的喜好,頭上一頂鴨舌帽,耳朵配戴銀色耳環,寬鬆帽T,配上些微緊身的棉褲,腳上套著直挺的黑色馬靴。會彈吉他,喜歡重金屬及饒舌音樂,一邊開車還不時唱出腦海中的旋律。

一見到我就先問我是否會講俄文,可惜我只看得懂西里爾字母,只能複誦蒙古各地目所能及的招牌文字,而且還極其不標準。他說比起英文,他的俄文比較流利。曾經去圖瓦共和國讀大學的他,不只會說俄文,也會講圖瓦語。也因為從小就在查干諾爾長大,與村子裡的圖哈小孩一起玩耍,除了母語蒙文外,也會說介於蒙文與圖瓦語之間的圖哈語。

現今的查干諾爾村與圖哈人

在圖哈人剛成為蒙古公民時,查干諾爾村還不存在。各地因為蒙古的共產主義旋風開始建立合作社,實施畜牧集體化制度。圖哈人賴以為生的馴鹿並沒有受到政府的重視,他們只能放棄森林的生活,搬進政府安排的村落,與蒙古人一同居住,依據政府的分配工作。有些人成為草原上的牧民,或是在蒙古北邊的兩大湖泊捕魚,成為漁民,而有些人則成為伐木工人。

這樣的情形在1960年代開始有了些許轉變。蒙古政府正式將馴鹿列為法定牲口,配給牧民飼養馴鹿,極少部分的圖哈人開始再次進入針葉森林中放牧,不過大部分的圖哈人還是與蒙古人一同居住在草原上。而在1984年,蒙古政府將北部的幾個村莊整合,成為我拜訪的查干諾爾村。

當我們抵達查干諾爾已是下午六點,高緯度的天還沒黑。整個村子有許多木造斜頂建築,每戶人家都有木頭圍籬圍成的庭院,橘色和紅色屋頂,藍色和白色牆面,偶爾還有紫色及粉紅色閃現,巴雅爾說冬天在一片雪白之下,會顯得更加鮮豔。

一進到巴雅爾家,就看到偌大的庭園正中間,一棟氣派的兩層木造小屋。原本與我聯絡的嚮導圖雅,微笑領著我進門,但不是正中間的木屋,而是右邊的矮小木製氈房。在蒙古的任何地方,都有機會看到遊牧民族的居所——氈房,就連蒙古首都烏蘭巴托,都可以看到現代水泥建築旁邊搭建的氈房。只不過相較起蒙古其他地區,蒙古北方因為有許多針葉森林,氈房樣式多為木頭搭建。

「只有短暫的夏天,我們才會住在這裡,冬天就會搬進那棟木屋。」大概是看我一臉疑惑,圖雅對我解釋。「冬天比較冷,裡面比較溫暖。」

氈房正中間是一個鐵製火爐,煙囪直通氈房屋頂。鐵爐上一個上蓋的鐵鍋,似乎在熬煮什麼。圖雅拿出一升熱水壺,將早已熬煮好的奶茶倒入碗中,與手工麵包一同遞給我。在蒙古,奶茶是民生必需品,家家戶戶都會熬煮奶茶,而且會加入幾匙鹽。只要拜訪任何一戶人家,他們必定會熱情款待奶茶及麵包或餅乾,有時還會有自製奶油或奶貝,不論是否吃得下,至少要抿一口表示尊敬。不過餓的正著的我,拿著麵包配奶茶,淡淡的鹹味,配上濃郁奶香與麥味,一下吃得精光。

圖雅是這個村子的小學老師,放暑假的時間剛好是此地的旅遊旺季,因此她們家也充當青年旅館,成為村子裡為數不多的旅社。同時,因為她跟圖哈人往來密切,暑假期間,也擔任英文或俄文嚮導,帶領旅客騎馬去邊境地帶尋找圖哈人。

「圖哈語是瀕危語言,全世界只有這裡在使用,學校除了蒙文也會教圖哈語。」圖雅表示她就是蒙文和圖哈語的授課老師。查干諾爾村在正式成立沒多久,受到蘇聯解體的影響,蒙古的共產主義制度也隨之瓦解。跟蘇聯國家一樣,蒙古也經歷全國失業潮。

頓失工作的蒙古人與圖哈人,開始重返以前的遊牧生活,許多人養起牛、馬、羊和山羊。而部分圖哈人回到邊境森林地帶,重新養起馴鹿。但就跟語言斷層一樣,年輕一輩的圖哈人沒有飼養馴鹿的技術,並且原本仰賴共產制度下的定期巡查獸醫體系瓦解,大量馴鹿死亡。

「那段生活真的不好!」圖雅煮著蒙古餃子,一邊回憶距今30年前,她還只是個年輕女孩的記憶。

本系列將分成上中下三篇,中篇《邊境流轉》預計下週刊登。 若是支持,歡迎贊助、按拍手鍵,也非常歡迎留言互動~

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!