残缺的生命不值得?每一个生命都有价值!| C讲坛

C讲坛No. 31

写在前面

10月的C讲坛,我们请到了病痛挑战基金会秘书长王奕鸥,和我们一起聊一聊少数人与多数人的关系,而作为“少数人”的典型——罕见病患者,需要怎样的权利保障,社群的伙伴又已经采取了什么样的行动。感谢志愿者@婉璐、阿蓝、江洋的文字稿整理。

全文8031字,阅读需20分钟。

关于罕见病

大家好,我是王奕鸥。我想问的第一个问题是,大家之前听说过罕见病吗?

今天现场有很多罕见病的病友。有多发性硬化症、黏多糖贮积症、成骨不全症的病友等等。我自己也是成骨不全症的病友。

罕见病其实是一个社会学的概念。在医学上,我们现在说的“罕见病”通常被称作遗传代谢病,也就是老百姓常讲的疑难杂症。

罕见病这个词其实是从美国翻译的,Rare disease。它强调的是,这些疾病的发病率很低,每个病种的人数都很少,有的是万分之一,有的十万分之一、百万分之一甚至千万分之一。目前所知,还有一种疾病,罕见到全世界总共只有两三个人得病。

罕见病的病种,大概有7000多种,而且每年差不多都会新增250个病种。因为随着医学发展,疾病的亚型也不断细分。全球大概有每十五个人里会有一个人受罕见病的影响,很多人其实携带着隐性的基因缺陷,面临着罕见病的风险。

在中国,大概有8000多万人受到罕见病的影响。上图是一个“蝴蝶宝贝”。得了这种病,病人身上会起很多疱疹,非常痛苦。病人需要特殊药品和纱布,改善生存状态。

看整体的数据,罕见病病友里50%都是从儿童期开始发病,其中80%以上都是基因缺陷导致的。其中有有效药物治疗的不到5%,也就是说7000多种罕见病里面,只有300多种罕见病是有有效的药物可以进行干预的。到目前为止,还没有一种罕见病可以被完全治愈。

这是我们今年年初做的一个调研,全国有2000多个罕见病病友参与,涉及140余种罕见病。

根据调研,在这些病友里,三分之一是完全能够自理的;26.9%需要一些生活上的协助,部分自理;还有五分之一,处于完全不能自理的状态。有一些病友需要一些辅具,比如说瓷娃娃或者一些疾病,就需要轮椅来协助出行。

参加调研的病友里,有一半办理了残疾证。中国的评残的标准是,最终造成怎样的功能障碍。但很多罕见病其实会导致内部器官的损伤,但病友就没办法按现有的残疾人评定标准享受相关保障。

我们也让病友对自己病情的严重程度作出一个评估。三分之一的人觉得自己比较严重。

罕见病人面临的挑战

这个群体因为疾病,普遍会面临五个大的挑战:

1. 意识到生病

第一个就是当我有一些症状、表现的时候,怎么才能意识到自己是生病了。

比如说有一种病叫白塞氏病,最初的表现就是口腔溃疡。上周我们还推了一篇文章,说口腔溃疡不要忽视,人们得口腔溃疡时不会想到也有可能是一种罕见病。口腔溃疡是一个特别常见的症状,但等到白塞病的其他症状表现出来时再去医院,确认是罕见病,基本要经历好几年的时间。

2. 确诊

基本上,罕见病的病友有三分之二以上被误诊过。平均要大概花五年以上的时间、去五个以上的医院,才可以判断自己到底得了什么病。这也不是中国特有,在国外罕见病的诊断也都是特别难的问题。

3. 治疗

诊断之后就是治疗。好不容易确诊了,但只有不到5%的罕见病有有效的药物可以去治疗和干预。剩下的95%,只有一些不同程度的干预方式。而那5%有特效药里,又只有不到一半是中国的患者可以用到的。另一半,因为各种各样的原因还没有进入到中国。而进到中国的,病友又不见得用得起。很多罕见病的药,非常昂贵。像黏多糖的孩子,根据病情不同,每年要100万、200万,甚至300万。

所以对罕见病群体来讲,获得治疗,特别困难。

4. 遗传

第三个问题就是遗传。因为罕见病大多是基因的问题,所以基本上80%以上的病友都面临到基因遗传的问题。

5. 与病共处

绝大多数病友,这辈子都要与病共处,面对这个疾病给生活方方面面带来的影响和挑战。

罕见病没有药神

之前《我不是药神》的电影出来,大家也觉得,罕见病患者用不到药,那能不能通过一个神一样的人出现,帮助患者用到药。

但其实,在罕见病的病友群体里没有神,有的都是一个一个自救的人。为了更好的活下去,在想自己可以做些什么。

我小时候很调皮,但是我所患的疾病限制我不可以调皮。我小时候经常跑跑跳跳,但是一摔倒就会骨折。这种疾病叫成骨不全症,大概发病率是万分之一到一万五千分之一,在中国应该有10万人左右。

我在这个群体里面是非常轻度的,我基本上只骨折过六次,但是很多病友可能有十几次、几十次。但这个疾病并不影响病人其他方面的发展。

2008年,我开始全职来做瓷娃娃罕见病关爱中心。也是因为看到在那之前,对于罕见病群体,没有任何机构、没有任何政策,但这个群体却面临很多问题,没有有效的治疗、没有办法上学、工作。所以我开始做这件事。

这个小伙子龙飞,他是卡尔曼氏综合征组织的倡导者。

他这个疾病,因为缺少雄性激素的分泌,导致他从小到大都被当做小女孩。但等到成年之后,他才知道,原来自己补充上雄性激素之后,就可以像一个正常的男孩子一样去生活。龙飞开始用药,他那个药很便宜,一支当时七块多。但因为药价便宜,药厂没有动力生产,他这个药经常停产。他也没别的办法,只能想办法引起公众和卫生部门的关注。于是他每年徒步几百公里,给经过的每一个省级医院递交相关材料,呼吁他们关注这个疾病。最后一站,他走到国家药监局,递交建议信,要求出台相关政策保障我们的药不要停产。

他这样做了好几年,结果还真有效。药监局下文,把他这个七块钱的药提高到14块钱,药开始持续生产了。

从2008年到现在十年的时间,我们和很多人一起做了很多努力。不管是医疗援助,推动罕见病入医保,还是为病友组织提供支持,开办自立生活等等项目。2014年的我们瓷娃娃和新浪微博共同发起的冰桶挑战,让更多公众参与进来,成立了推动罕见病行业发展的病痛挑战基金会。2016年到现在,基金会开始推动更多相关方参与到罕见病议题中。

在这个过程里,我们接触到大量自救的罕见病的病友。到现在,像瓷娃娃中心一样的罕见病病友组织总共有七八十家。

罕见病工作的重点是预防吗?

在我们十年的工作中,经常有些人给我们提意见:你们这个工作重点放错了。你们的工作重点应该放在怎样不让这样的孩子出生上。

很多人会提这样的想法。好像这些人不出生、不存在,这个问题就解决了一样。但是大家觉得这样一个思路,对吗?(台下:不对)

提这样的说法的,有医生,有政府官员,也有媒体记者,还有家属,甚至是病友本身:你们应该把工作重点放在预防上。

当面对这样一个观点时,我们自己内心有自己的答案和坚持。但他们其实代表了很多人对这群人的一些看法和想法。

我不知道大家最近有看电影《宝贝儿》吗?这个电影主要在纠结,一个有先天出生缺陷的孩子应不应该放弃。家庭要放弃、医院要放弃,但有人坚持不应该放弃。

在讨论这个电影时,我想到之前遇到的一件事。这是2016年的报道。这个新闻的标题,就是说“父子同患瓷娃娃病,父亲边乞讨边教子读书”。这是一个没有放弃自己孩子的父亲。

这个父亲跟我一样的疾病,成骨不全症,然后遗传给了孩子。因为学校拒收这个孩子,父亲坚持要教孩子读书,并且希望有学校可以接收他的孩子。因为家庭也很困难,所以他们就在街边乞讨度日。这篇报道在2016年时被多家媒体转载,引发了热议。

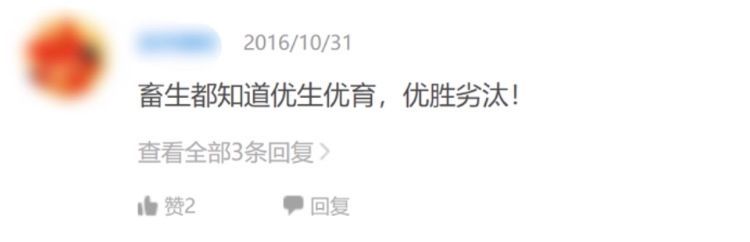

有的人特别义愤填膺,就觉得这样的父亲简直是……畜生都知道优生优育,优胜劣汰,然后痛斥这个父亲有多么不负责任;

还有一群网友,其实是有点哀其不幸,怒其不争。说明明自己有那么多痛苦,然后又把痛苦延续给了自己的孩子,可怜之人必有可恨之处;

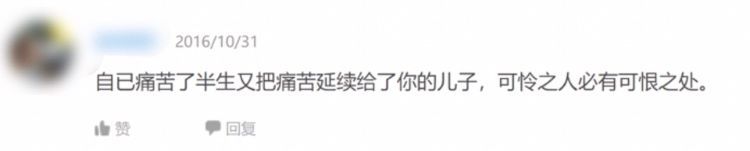

第三类网友相对理性地做了一点分析,说:如果这个有先天性遗传疾病的话,结婚可以,但是不该生育。

其实我有时候跟不太了解、不接触这个群体的人分享时,好多人是秉持第三种观点:结婚可以,生育还是要慎重。到底负不负担得起这个孩子的治疗,自己要判断一下再生。

在这几千条评论里面,我发现这样一条,让我细思极恐。他提出来:希特勒也是这么想的。

没错,如果我们按照瓷娃娃不应该生育的逻辑往下推,那我们就可以推出:凡是给家庭和社会造成负担的,都不应该繁衍下一代。

如果我们再往下推,还可以推出比如你个子太矮的,不该生;你太胖了,不该生;你没文化,不该生;你太穷了,不该生。那请问,谁可以生呢?希特勒说:我说了算!

优生学。大家可能都听过这个词。他的词源来自于希腊语“eugenes”,原意其实是well-born或者healthy-birth,也就是生得好、生得健康。它表达了一种人类自古以来的良好愿望。在1883年,达尔文的表弟弗朗西斯∙高尔顿开始率先使用优生学这个词,他觉得人类的聪明才智,是可以通过基因遗传来得到延续的。

但到了二十世纪三四十年代,优生学就演变成了一场盛极一时的优生运动。直接导致了北美、欧洲开展大量的强制绝育。1935年到1970年,芬兰有17000名妇女。被强制绝育,然后1929年到1967年,丹麦有11000人被强制绝育。在这个强制绝育的过程里,其实就是人为在判断,什么是优和劣,劣的则不应该生产。

那什么是优,什么是劣呢?

健康的、精神健全的、聪明的人,被列为优等的;

有病的、患有精神病的、智力低下的,被称为劣生者。

到后来,希特勒在这样的理论基础上,开始了他的种族清洗。大家都知道纳粹德国针对犹太人的种族大屠杀,但并不是特别清楚希特勒他们的种族清洗政策,就是从这些残障群体、患病的群体开始的。1933年,希特勒的内务部长威廉颁布了最早期的绝育法律,劣生者的名单里,有先天性智力障碍,精神分裂、精神病人,里面这个亨廷顿舞蹈症也是一种罕见病,还有遗传性的盲人、聋人、身体畸形的人等等。并且,这个范围不断扩大。

社会达尔文主义者推崇人类社会的优胜劣汰,但其实他们没办法准确定义何为优何为劣,优和劣显然是一组相对的概念。有的人可能在这个问题上、这个时间段上是优;但换一种场景、换一个时间,可能又是劣。如果我们的社会确定了这种优胜劣汰的机制,谁都不敢保证这把淘汰“弱者”的达摩克利斯之剑到底会落到谁的头上。我们想要生活的究竟是一个优胜劣汰的世界,还是一个人人都可以安心生活的世界呢?

我们这些生下罕见病孩子的父母,有时也会面临一个问题。有的人会问,如果你早知道你会生下这样一个孩子,你还会选择让他出生吗?

你会怎么选?

(台下:)“我觉得这个要看具体情况吧。如果我本人没有什么钱,然后整个社会对罕见病的援助又比较低,就是以后非但我会过得很艰难,我的后代的处境也会很艰难的话,我觉得我是不会生的。但如果我生活在高福利国家,我本身有抚养能力上……总之要看具体情况。

(台下:)这一两年我的家人也问过我这样的问题。以我现在的情况,以我对我这种疾病的了解,我不会要的。这不是我养不养得起的问题。社会公众对于罕见病、残障人士的认知度不高,我怕孩子因为这种病,因为自己的妈妈有这种病,而遭遇歧视和压力。

这个问题,我并没有标准答案。

我有个同事,在结婚之前,他特别理直气壮地说,当然一定要生。现在结婚之后,他有一些新的变化。

我对这个问题的思考是,罕见病人的生育权不可被剥夺,但每个患有罕见病的人,应该有自己的知情权和选择权。

尽管很多人在谴责山东那个瓷娃娃父亲。但很多复杂的问题其实被简单化了。他在做决定的时候,并不是完全知情的,他并不知道自己的疾病会有多大的概率遗传给孩子,没有充分的信息供他决定。在这种情况下谴责他自私,是不公允的。

而且,影响我们做出决定的因素,来自于本能的安全感,包括来自于家庭、社会和周遭的认知及支持系统。所以很多人更偏向于把不确定控制在确定中,来获得安全感。

确定与不确定

你可能觉得,罕见病人在生育时遗传疾病给孩子是比较大概率的事。对于自己本身没有什么特别疾病的人,不是个需要考虑的问题。

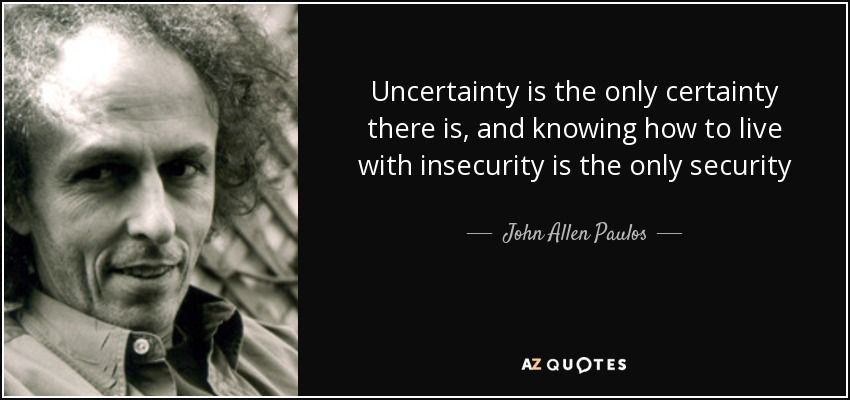

但其实,数学家John Allen Paulos说:在这世上唯一确定的东西就是不确定。对于健康人来说,平均每个人也携带了2.8个致病基因突变的。这意味着罕见病不是一小撮人的问题,是人类传承中的一个概率问题,谁都不知道这件事会发生在谁身上。生育这个问题,也因此充满了不确定。如果我们不说罕见病,常见病,甚至一些比较严重的常见病也算上,各种风险概率会更高。

然后有人会说,那就基因筛查,把自己全身基因测一遍。

其实以我们现有的医学科研水平,远未达到能够提前预知和干预所有新生儿出生缺陷的程度。

大量的常见疾病,还有其他我们无法预知的疾病,我们每个人这一生,都有可能遭遇和面对。

数学家John Allen Paulos的话其实还有下半句:在这世上唯一确定的东西就是不确定。学会在不安全中生存,是获得安全的唯一途径。

但是怎样才能学会在不安全中生存呢?

我不知道大家有没有看过这个新闻。这是去年发生在深圳一个小区里的事。一个廉租房小区,根据当地的政策,有17个特殊家庭入住。这17个特殊家庭里,有15个是自闭症孩子的家庭。 得知这个消息后,那个小区里数百个业主拉横幅抗议,让这些家庭离开这个小区,说会威胁到他们的生命安全。

当时我看到特别气愤。我们平常做很多活动的时候,大家对于罕见病、先天疾病的态度,都是要关爱、帮助。但当这个事发生在自己身边时,大家的不安全感一下就都被激发出来了,仿佛把这15个家庭赶走后自己就特别安全一样。

我们该怎么看待人生中的确定和不确定?怎样在漫漫人生长路里,让自己觉得安全一点?我也喜欢那些小确幸的东西。但这些小小的确定的幸福,其实需要很多人一起去创造。

我们需要创造的安全,不是一种多数人和少数人对立的安全,“我安全,你不安全”,而是包容的、让所有人共享的安全。

比如说,我们的同事今天是坐轮椅来的,进来时就碰到几个台阶。无障碍的通道,不仅仅为了罕见病人,也有人因为其他的原因坐在轮椅上。大家老了之后,可能行动不便,坐在轮椅上;还有推婴儿车的父母,也是需要无障碍通道;还有人提着特别重的行李,也需要斜坡。当我们在推动无障碍的时候,并不只是这一小撮人的需求,而是凡是面临这样的问题的人都会有的需求。

如果我们能在门口的那几个台阶上铺个斜坡,我们可以在地铁每个进出站口配备升降直梯,我们可以在公交车上有方便上下的踏板,受益的一定不仅仅是罕见病和残障这样一小撮群体。我们怎么样可以让这些少数人走得安全、顺畅,就是我们每一个人的安全和小确幸。

此外,还有很多人对于疾病罕见病的认知也还存有误解。尤其有一些农村地区,在外人面前不敢承认家里有病孩儿的事实,会被指做了坏事。仅仅从医学角度来说,罕见病这样一个少数群体,其实跟大多数人的健康有很多关系。刚才说罕见病虽然概率低,但却是生命传承过程当中的概率问题。罕见病的攻克和研究,对常见病都有特别重要的影响和意义。

从权利角度,罕见病,就是对少数人的保护程度,特别能反映一个社会的文明程度。宪法赋予了每个人最基本的生命权、健康权。公共服务,是否应该保障每个人的健康权?罕见病的存在,在直接挑战公共的定义是什么。公共是指大多数人,还是每个人?我们认为公共里面必须也一定要包含少数,甚至是极少数人,这才是公共。所以罕见病在挑战公共卫生的定义。

从社会的角度,这个社会原本就由不同的、多元的人构成。刚才也提到有老人孩子、性少数群体、进城务工人员,有残障,有罕见病。社会原本就是由这些人构成的。每个人身上都可能有少数人的标签,需要社会不断拓展它的包容度,保障每个群体的权利。

如何保障少数人的权利?

十年前,我就一件事特别好奇。

那时,美国有一个药企,给一个罕见病病种,只有一个人得的病,专门开了一条药物生产线,因为他的生命需要这药物维持。

我当时第一反应是,这药企真有社会责任,那么多的钱,就为了一个人开生产线,多么尊重这一个人的生命。后来我发现不仅是药企的社会责任,而是国家有政策。

美国在1983年就出台了罕见病政策。在美国,罕见病的定义是患病人数低于20万人以下的疾病。

这张照片拍于美国八十年代,正中间的就是一个罕见病患者家属。她的孩子得了妥瑞氏症,是一种会经常尖叫、控制不住污言秽语的罕见病。有一个电影叫《我是第一名》,演的就是这个罕见病。这位妈妈当时在美国,发现加拿大有一种药对她儿子的疾病非常有效,在美国买不到,她就开车去加拿大买。但她回来后就被捕了,说她非法携带药品。她不停去找其他的病友和家属,找州议员,不断呼吁。议员就把这她的意见形成一个提案,提交到了国会。这张照片,就是他们把好多病友和家属集结在一起时照的。虽然提案交上去了,但没什么社会关注度。这时就有一个美国脱口秀明星,把她的故事讲了出来。这个故事很曲折,脱口秀节目出来后,观众反响非常强烈,很多公众表示支持这个提案。

这事还涉及到药厂。药厂有自治的行业协会,就开始讨论罕见病的用药怎么回事,他这个药能不能做,然后大家有一些讨论、博弈,协会把药企一方的诉求也提交给国会。

国会之后出来了第一版的孤儿药法案。这个法案又更新了几版,多方博弈、开会、征集意见,最后出了第三版的孤儿药法案。其中,对研究基金、税收各方面都有安排。

所以我看到一个药企为一个药开一条生产线,它背后其实是整个社会体系的支持、政策的保障。这个药物其实是由社会来买单的,有商业保险,有政府税收。是患者、医生、医药企业、政府、媒体,整群人的参与,把这个法案推出来。

不只是美国。我们看到,印度也有罕见病的专项立法。

在中国,我们也倡导推动了很多年。今年上半年,每个月基本上都有关于罕见病的新消息。5月,中国把121种罕见病纳入到罕见病名录里。之前我们一直在说罕见病,但其实在中国并没有罕见病的官方定义。然后我们又看到药物审批的新规定,现在有48个可以通过绿色通道进入中国的药物,其中2/3都是罕见病用药。临床政策也开始陆续推出。但还没有整体专项立法,还没有专门的部门来统筹这件事。

我相信,在大家一起争取的过程中,整个环境、政策的改变,受益的是每一个人,而不只是这一小撮人。它涉及到的是,每一个家庭和生命都能在社会中有尊严活着。

这就是我们所做的工作,尽管很多人说重点放错了。但我们重点从来没放在过预防上,并且持续的跟这种观点在斗争,因为我们认为,需要消灭的是疾病,而不是人。

对于每个人来讲,不管有什么样的疾病,都应该在这个社会中拥有社会支持系统。而这些支持系统的建立,是这些人首先站出来去发声、去影响。

我们一直坚持,每一个生命都有价值,不断跟大家传递每一个不同生命存在的意义。

有的孩子来到这个世界上很快会离开,像SMA(脊髓性肌萎缩)的小朋友,有的严重的可能十几岁就会离开他的家庭。可他的家庭会因为这个孩子的到来感受到一些不同的、在他们家特有的生活和幸福,孩子也体验到了父母和家庭所给予他的爱和支持。这样的生命来到这个社会,也让这个社会看到社会本身的不完整和缺失,看到还有哪些是要努力去完善的,才能让每一个人都在这个社会有尊严地活着。

有的人觉得有残缺的生命不值得,但我们作为其中的一员,同时也是工作者,我们看到这些生命其实跟每个生命都是一样的,都在推动着社会不断往前走,推动社会文明不断进步。

当我们作为这样一群少数派出现的时候,考验的是我们的勇气。现在有很多病友和他们的家庭都很勇敢,站出来说,这个问题是怎么回事,我们需要怎样,我们希望怎样,在做着自己的努力。但是同时,在座的各位多数人,也在考验着大家的包容。多数人是不是能够看到自己身边每一个不同的存在,并且接纳、平等对待这样的一些不同。

社会可能是有很多的不确定,但是我们不应该是一个崇尚优胜劣汰的社会,而是一个每个人都可以有安全感、都可以幸福生活的社会。

谢谢大家。

编辑:蓝方

排版:刘艺

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐