264|纪念玛利亚·索 | 重读 《额尔古纳河右岸》

2022年8月20日,中国敖鲁古雅鄂温克族“最后一位女酋长”玛利亚·索在猎民点去世,享年101岁。“最后一位”是需要慎用的形容词,我们知道,玛利亚·索是丈夫去世后因擅长打猎和管理而成为酋长的。没有理由认为她的儿女们没有这些能力。

–

玛利亚·索和鄂温克族所经历的,有转折也有起伏。“按照鄂温人传统的狩猎历法,1959年不过是又一轮“六个季节”循环,但是对于现代历史而言,它标志着驯鹿部落命运的转折点:从“逐苔藓而徙”开始定居;从没有文字开始进入汉语教育体系——随之而来的将是:生活方式加速度“进化”和乡土知识的急速衰亡。”而当2003年,鄂温克人开始迁入位于根河市郊区的新定居点,并开始人工圈养驯鹿的实验。玛利亚·索则带领一部分族人继续留在山上,在猎民点继续与苔藓和驯鹿共生。2005年,迟子建以玛利亚·索为原型的《额尔古纳河右岸》出版。2007年,顾桃导演的《敖鲁古雅·敖鲁古雅》上映。2015年,知名特稿《大兴安岭杀人事件》发表 。在更长的尺度上,玛利亚·索的族人和他们的地方性知识还经历了沙俄的驱赶和日俄战争。在更近的节奏里,还有酒精和疫情。

–

张箭飞老师的这篇文章原发于《中国现代文学研究丛刊》2018年第11期。这篇文章从民族植物学视角,结合人类学、地理探险、林业调查等周边文献,考察《额尔古纳河右岸》中驯鹿鄂温克人“逐苔藓而徙”的游牧实践与乡土知识。谨以这一细读致敬玛利亚·索老人,她是这些知识的源头。

原文作者 / 张箭飞(武汉大学文学院教授)

原文刊载 / 《中国现代文学研究丛刊》2018年第11期

前言 :“逐苔藓而徙”

《额尔古纳河右岸》问世以来,好评不断。随着其获得茅盾文学奖,近十年来,在读书界和批评界的影响力持续走高——这一点,可从小说再版发行量以及不断递增的批评文献得以确认。 迟子建从女性角度,以诗性语言重建一个正走向民族博物馆的“濒危”使鹿部落,一个鄂温克民族支系的百年游牧生活史,这一题材特别适合进行叙事学、女性主义、生态主义批评的解读。因此,目前为止,《额尔古纳河右岸》小说批评主要也是在这三种视域下展开,文本分析和结论彼此靠近也是题中之义,这一现状既说明迟子建的文学成就已经得到普遍认可,也暗示出研究的惯性思维泛泛地甚至牢牢地绑定在诸如“叙事艺术”“生命意识”“回归自然”“文明哀歌”“萨满教文化”等层面上。

不过,也有别见突起。新近发表的《界限之内——迟子建〈额尔古纳河右岸〉批评》从非常专业的人类学角度解读《额尔古纳河右岸》的萨满信仰,突破了一般研究者的学科知识局限。对于此文最后结论【1】,笔者存而不争,但是非常赞成论文把基于田野调查的人类学材料与充满诗性想象的文学文本并置、辨析和对照,一改泛宗教文化角度的文本解读的空疏。作者曲风是人类学博士和阿拉斯加大学人类学系研究员,主要从事北极与次北极地区宗教人类学、史前爱斯基摩人考古学研究,这样的学科背景使他面对迟子建的叙述对象——驯鹿鄂温克族群的时候,多了参照镜像和比较例证。

不少研究者泛泛指称或概述的“鄂温克”是一个跨越俄、中、日极北边境的“少数民族”,在中国境内生活的人口目前大约有3万多人。这一民族因生活区域、生活方式及历史变迁的原因而有多种他称,例如“索伦”“雅库特”“特格”等,因名害义,误导一些研究者将不同区域和社会发展水平的鄂温克人的族群认同、文化身份等混为一谈。而专业的人类学家则会做严格的甄别:

欧亚大陆的北部地区,一共生活着三个以牧养驯鹿为生的族群。一是大陆最东端楚克奇半岛和堪察加半岛上的楚克奇人(Chukchi)和科里亚克人(Koryak),另一个是生活在大陆最西端的北极圈上下的跨越挪威、瑞典、俄罗斯三国的萨米人(Saami)。还有一个驯鹿人生活在欧亚大陆的腹地,他们是埃文人(Even)和埃文基人(Ewenk 或Evenki)。其中,埃文基人分两部分,在俄罗斯境内的叫埃文基,但在中国的这一部分叫鄂温克。人类学研究史上又称鄂温克人为“通古斯”。中国的埃文基,即鄂温克生活在黑龙江省西部及内蒙古自治区的东北部。

这些少数族裔生活的地域属于北极及次北极地区。那里有着漫长而寒冷的冬季,大片土地是苔原,较偏南部的土地是针叶林。苔原上所生长着的一种特别的苔藓,是驯鹿最喜欢的食物。这种苔藓还生长在密集的针叶林中,因而使人类在次北极地区的森林中养育驯鹿成为现实。【2】

三百多年前,中国埃文基还在贝尔加湖一带游牧,因沙俄苛捐、哥萨克人挤压而退入后来成为中俄界河的额尔古纳河右岸;而曲风所说的“特别的苔藓”,又称驯鹿苔藓(reindeer lichen)。全世界苔藓种类多达23万多种,但驯鹿喜食的苔藓只有5种左右。作为“检测空气污染程度的指示物”,它们一般生长在寒温带针叶林里,高度敏感环境的空气湿度和养分,生长速度非常缓慢,年均3—11毫米,一旦被过度啃食,很难恢复原有生机和覆盖面,这就意味着驯鹿鄂温克人严重依赖游牧区苔藓的承载量,难以像进入农耕社会、生活在半牧半耕地区的同胞那样保持较多数量的人口。根据秋浦等人所著《鄂温克人的原始社会形态》一书,20世纪上半叶中国埃文基人数一直徘徊在岌岌可危的200人左右,分属于主要以家族血缘组合起来的6个乌力楞。1959年后,他们被带入新的社会制度,享受国家的各种优惠政策。即使如此,这一族群依然不可逆转地濒临“消失”。根据最新统计,定居于内蒙古根河的驯鹿部落只剩下60多人了。

实际上,自20世纪以来,随着工业化都市化推进,北方原始森林萎缩,温室效应扩散,苔藓复原能力退化,三个欧亚驯鹿族群(包括中国鄂温克在内)一直面临着传统游牧可持续性的危机,因而受到人类学家临终关怀式的田野观察和跟踪报告。例如,早在1929年,剑桥年轻的女人类学家E. J. Lindgren博士就与挪威同事,进入额尔古纳河右岸,在俄罗斯向导带领下,追寻人类学家界定为“害羞”而“弱小”的“驯鹿通古斯人”(the Reindeer Tungus),近距离观察他们的生活方式,细致地记录下他们面临疾病、鹿瘟、恶劣气候、食物匮乏的困境、皮毛商的盘剥,以及其他族群的侵扰等;半个世纪之后,中国摄影师顾德清出入敖鲁古雅森林,与驯鹿人一同放牧、迁徙、打猎,用相机和笔见证鄂温克人游猎历史即将终结的倒计时状态;哈佛毕业的人类学家萨达尔(Hamid Sardar-Afkhami)以影像志的方式将他们的近邻、蒙古库苏古勒湖地区的杜科哈人(Dukha)驯鹿文化消亡进行时呈现在世界面前。

如果紧扣驯鹿鄂温克人与苔藓的依存关系,将《额尔古纳河右岸》置于更大的关联语境,与人类学家的田野笔记、影像记录、植物学家的植被调查等材料进行对读,这部小说显示的意义将远远溢出它最初的定位:“苍凉自述”的少数民族哀歌。换言之:将书中有意或间接再现的人与植物的关系(humanplant)引入一个广阔而互联的视域里重新审视;确言之,即在由人类学和植物学交叉而成的“民族植物志”(ethnobotany)的视域里重新审视一部预存了文学之外价值的小说。

近年来,随着生态环境史向乡土植物研究方向偏移,从19世纪后半期美国人类学家关于西南地区印第安人的民族研究分蘖而来的“民族植物学”再度成为相邻学科借重的学术资源。1895年,在一次演讲中,植物学家约翰·哈斯伯格(John Harshberger)第一次使用“ethnobotany”这一术语描述他的工作:研究原始土著人民如何利用植物维持自己的衣、食、住、药等需求。经过数代学人的努力,民族植物学已经发展成一个交织或含纳植物学、人类学、历史、经济学、伦理学等跨学科领域,其基本关注和研究进展显示出巨大的认知能力(cognitive powers),或许能为大理论枯竭时代的文学研究提供一些启示。

本文即是一个尝试:基于民族植物学的学科定义(“研究特定文化和地区的民族如何使用当地环境中的植物” 【3】,结合周边文献,考察《额尔古纳河右岸》中驯鹿鄂温克人“逐苔藓而徙”的游牧区域和植被特征、与其日常生活息息相关的30余种乡土植物以及基于植物使用的乡土知识。

01. 额尔古纳河右岸泰加林景和植被类型

“我是雨和雪的老熟人了,我有九十岁了。雨雪看老了我,我也把它们给看老了。”这句已成经典的起头不仅确定全书“苍凉自述”的叙述基调,而且划定“我”一生故事展开的时段。我与自己归属的乌力楞近乎一个世纪游猎生活的日常细节构成一帧帧“掠影”“画面”“场景”“情景”,呈现了一个始森林民族渐趋消失的过程,而这一过程正与剧烈的社会变革和环境变迁同步发生。尽管驯鹿鄂温克人远离现代社会,但现代社会贪婪的触角不断伸向任何有利可图的角落,从亚马逊雨林到兴安岭针叶林——暴利驱动之下的伐木采矿等工业活动天然地威胁着驯鹿鄂温克人原始的生活方式。因此,“我”从晚清末年活到世纪之交,不仅亲历从原始社会进入全球化后现代社会的“苦楚与哀愁”,而且见证了额尔古纳河流域森林、湿地、草原萎缩和植被趋减的环境恶变过程。

额尔古纳河,原为中国内河,发源于大兴安岭西坡,全长1621公里。“额尔古纳”系出蒙古语,意为“肘”,即河流弯曲如肘形,流域内有1800多条干流、支流和众多的山脉,包括广为人知的海拉尔河、根河、石勒喀河、黑龙江等。1689年中俄签署的《尼布楚条约》将左岸划归俄罗斯。在“有边无防”时代,这一流域是众多游牧民族或部落共享的生存空间和文化交流场所,尽管时有利益之争和军事冲突;而曾在中国称为北海的贝尔加湖和列拿湖流域游牧两千多年的鄂温克人,部分迁徙到中国右岸之后,照常跨境游牧和贸易。根据驯鹿对于苔藓的需要,鄂温克人使用的苔原森林(tundra-forest)可达几十万平方公里,尽管他们并不占有这片辽阔的土地——这是他们与农耕定居民族的区别之一,也是时有纠纷的原因之一。【4】

当然,自20世纪80年代,他们的游猎范围大幅退缩,基本不出贝尔茨河和珠干河原始森林,公路网和伐木场不断切割和侵扰他们的传统猎场。【5】根据纪录片《敖鲁古雅·敖鲁古雅》顾桃导演的观察:在驯鹿鄂温克人最后“定居”的根河,四周连只野兔子都难得一见了。

在《额尔古纳河右岸》中,迟子建从俯瞰角度,以写意笔法和抒情语调勾勒这一区域山峦河流纵横织就的地景(landscape):

如果把我们生活着的额尔古纳河右岸比喻为一个顶天立地的巨人的话,那么那些大大小小的河流就是巨人身上纵横交织的血管,而它的骨骼,就是由众多的山峦构成的。那些山属于大兴安岭山脉。

……在我眼中,额尔古纳河右岸的每一座山,都是闪烁在大地上的一颗星星。这些星星在春夏季节是绿色的,秋天是金黄色的,而到了冬天则是银白色的。【6】

这段引文看似只是粗略素描右岸地貌和季节特征,但若将小说中的关联细节聚拢,典型的泰加林景跃然纸上:“那时额尔古纳河右岸的森林,不仅有遮天蔽日的大树,而且河流遍布”,“那一带山峦的苔藓非常丰富,野兽也很多,到处可见在树梢飞翔的飞龙和地上奔跑的野兔”,“才是九月底,从向阳山坡上还可以看到零星开放着的野菊花呢,忽然刮了两天的狂风,……树脱尽了叶子,光秃秃的,树下则积了层厚厚的落叶”。

“泰加”一词源自俄语taiga,生态学界用于泛指北半球寒温带针叶林或雪原森林,“地球上面积最大而唯一连续分布的森林植被类型”,主要由松杉等针叶树构成,间或混有桦柳等阔叶树。不过,根据1940年版乌沙科夫(Ushakov)俄语大词典,“泰加”意味着“原始绵密的森林,以针叶树为主,林带宽阔,贯穿欧亚北方直至鄂霍次克海” 【7】 ,这条林带宽达1000公里,横亘于中俄之间的大小兴安岭与三江(额尔古纳河、黑龙江、乌苏里江)流域亦在其中,而大兴安岭针叶林则被确认“属东西伯利亚泰加林在我国的延伸部分,是泰加林分布的最南端” 【8】。

针叶林又分为两类:明亮针叶林(bright coniferous forest)和暗针叶林(dark coniferous forest)——前者由各种喜阳的落叶松组成,树距相对稀疏,光照比较明亮;后者多由常绿耐阴的云杉、冷杉等构成,林冠稠密,“遮天蔽日”,林下光照较弱。总之,有散光透入,闷热潮湿的针叶林是苔藓生长的理想生境,往往被驯鹿鄂温克人用作相对固定的游牧点。

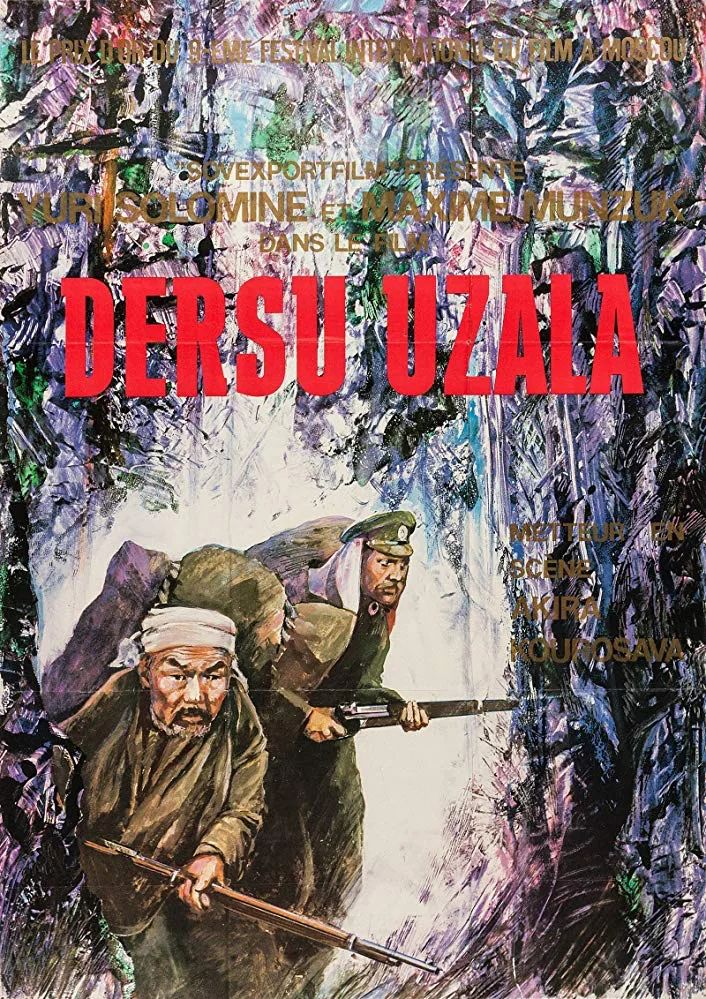

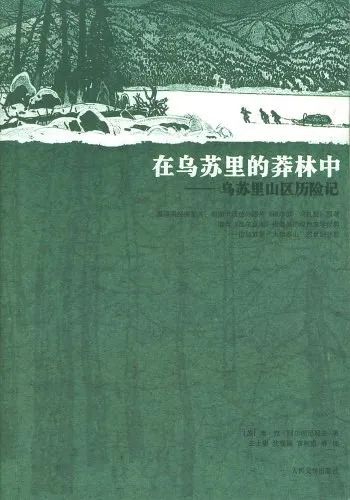

如果补入周边材料,对于维系鄂温克人生存的针叶林特点,我们会有更清晰的概念。某种意义上,这些材料有助于细化或可视化迟子建抒情而简疏的环境描写。1902—1907年,为研究远东地区物种和少数民族生活,俄罗斯地理学家阿尔谢尼耶夫(Vladimir Arsenyev ,1872—1930)深入乌苏里江和阿穆尔河(也即黑龙江)流域勘察。他的探险报告《在乌苏里的莽林中》,亦可读成一部泰加森林纪实——实际上,19世纪上半期蚕食我国黑龙江地区的俄罗斯移民就把乌苏里森林称为“Ussuri Taiga”,或满洲里冷杉林。需要提醒的是,阿尔谢尼耶夫考察时间与《额尔古纳河右岸》叙述主人公“我”出生时间相当接近,因此,他的记录可与“我”的追忆互证驯鹿鄂温克人曾经依存的优越生态:

河谷森林有时十分浓密,里面看不见天日,总是黑黝黝的,阴凉而又潮湿。林子里的黎明和黄昏来临的时间与开阔地带不一致。只要有一小片乌云遮住阳光,林子立即昏暗起来,像阴天一样。不过天气晴朗的时候,阳光辉映下的树干、翠绿的树叶、闪光的针叶、鲜花、苔藓和彩色的地衣却极为美观。【9】

在现代道路和交通工具入侵次北极地区之前,只有耐寒吃苦的族群和特殊人群(如猎人、挖参人、探险家等)才能栖林而居,逐草而牧,靠山吃山,靠水吃水。因此,直到20世纪后半期,中国境内泰加森林基本保持着史料记载的原始风貌:“蓊郁尤胜,松柞蔽天,午不见太阳,风景绝胜。”【10】1956年,中国政府启动少数民族社会历史大调查计划,民族学家秋浦带队前往鄂温克和鄂伦春人生活的大兴安岭地区,收集整理了丰富的一手资料。由他主笔的《鄂温克人的原始社会形态》一书,“绪言”部分内容堪称抒情写实的植被和动植物群(flora and fauna)概述,与迟子建小说中的相关描写形成互文关系:

覆盖着整个大兴安岭的,是漫无边际的大森林,在这里,生长着各种松树、黑桦、白桦、杨树、柞树,和被鄂温克人称作奥克登、布登鲁、拉黑衣、布鲁都维格、黑鲁坡的一些树木,还有数不清的野花奇草,可供采集的都柿、高丽果、野葱和蘑菇。当你走进大森林时,真像到了另一个世界,既见不到阳光,也找寻不到道路,到处是粗大的树干,茂密的枝叶,在阻挡着人们的视线,到处都是鸟语花香,一片沁人心脾的气息。

在大兴安岭的原始森林中,还栖息着野兽,其中主要的有鹿、犴、熊、狍子、獐子……等。飞翔在林间的鸟类,种类也很繁多。飞龙、乌鸡、山鸡等,数量是比较多的。而在纵横交错的河流中,则盛产着各种鱼类。尤以细鳞鱼、白条鱼、狗鱼、哲罗鱼、鲇鱼、鲤鱼、鳟鱼等最为鲜美。大自然的一切,都吸引着鄂温克人。上述这些就构成了鄂温克人物质资料生产的自然基础。【11】

可以说,在“我”的前半生,除开日寇进山,强征劳役那13年(1932—1945),驯鹿鄂温克的生存环境和游猎节奏相对正常。无霜期短,冬季漫长,夏季燥热、地形复杂的额尔古纳河流域具有复杂多样的植被类型:无树苔原、少树草原、沼泽化草甸、高山针叶林、混交林,等等。遗憾的是,有关这一区域植物种类和分布情况,依然停留在“茂密”“丰美”“繁多”等泛泛描述,鲜有专类中文文献提供精确的历史数据,呈现20世纪上半期流域植物群落的真实状况。【12】唯一的一篇论文“基于MODIS/EVI的额尔古纳河流域植被变化分析”,其关注落脚在如何利用遥感检测这一地区目前的植被覆盖【13】;李文化等出版于2011年的《东北天然林研究》,其关联内容只涉及整个东北植被区的近年统计。不难理解早在20世纪30年代,林学家贾成章喟然长叹:“东北地大物丰,世所艳称。而森林蓄积之富,尤甲于全国,徒以国人不查,未加整理。坐令强邻窥伺,主权丧失,诚为可惜。”【14】鉴于确切比对数据阙如,笔者一方面参考森林面积锐减之前年代写作或出版的植物调查及植物志,如《东北草木植物志》《东北木本植物图志》《中国藓类植物属志》中有关呼盟或大兴安岭植物区的概述,同时广搜国外涉及周边区域(如阿穆尔河)的地理文献,推算在驯鹿鄂温克人游猎范围,至少有3000余种维管植物(包括小说中确指的32种)、30余种常见蘑菇(包括小说中提到的猴头蘑、马粪包)、四大类苔藓500余种(包括小说中提到的“恩克”“拉沃克塔”)以及100余种鸟类(包括小说中提到的飞龙、山鹰),50余种哺乳动物(包括小说中提到的猞猁、堪达罕)、100余种淡水鱼(包括小说中提到的狗鱼、哲罗鱼)等。富饶的动植物资源使得驯鹿鄂温克人在顺应严酷的气候条件同时【15】,发展出基于植物利用的生存智慧和丰富的乡土知识。

02. 乡土植物与鄂温克人日常生活

驯鹿鄂温克人一般以家庭为单位或以血缘关系为主组成乌力楞共同游牧,集体打猎、平均分配猎物和必需品。根据秋浦等人的考察,截止到20世纪60年代,他们依然保持着原始的社会结构和平等互助的道德原则。小说描写到的三个乌力楞,“我”的第一任丈夫拉吉达原来的乌力楞,有30多人;第二个丈夫瓦罗加领导过的乌力楞,不到50个猎民;而“我”所在的乌力楞,人口长期徘徊在15人左右:每有新人嫁进或入赘、婴孩出生,就会损失一个到两个成员。与其说这是一个文学性隐喻,不如说就是一种人类学观察:人丁细弱的猎民族群在严酷的大自然博取生存,毫无现代住、行、医疗便利,使用比较落后的生产工具,死亡概率很大。因此,他们必须对内缔结无私互爱的关系【16】,对外好客慷慨,如在林中搭建“靠老宝”,储存食物用具等,“从不上锁,即使你路过不是本氏族的‘靠老宝’,如果确实急需东西,也完全可以自取。取过后,将来把东西再还回来就是”【17】。鄂温克人这种自助利他的设计,或者说生存智慧,历史悠久且影响到进山谋生的外来民族。《在乌苏里的莽林中》就记录了作者亲见的食物借/还现象。【18】

游猎于原始森林,鄂温克人无法做到完全的自给自足,有些生活必需品和生产资料,如“酒、面粉、盐、棉布、子弹”等需要通过皮毛药材贸易,假手交换中介“安达”获取。但大部分的日常所需,他们可从游猎区域植被群落获得。丰富的乡土植物供养他们的驯鹿、保育他们猎取的飞禽走兽鱼类、提供搭建撮罗子和制造器具的木材……确言之,他们食用的肉、奶,穿的皮毛均来自植物,正如以色列先知以赛亚所说:“所有的肉都是草。”(all flesh is grass)植物支撑驯鹿人鄂温克的衣食住行,进而涵养他们与植物休戚与共的传统和信仰。

细读《额尔古纳河右岸》,作者确指的乡土植物多达32种,而以“松树”“草药”“野花”“野果”“蘑菇”“荆棘”泛指的乡土植物,实际可能达到100余种。因篇幅所限,本文仅讨论鄂温克人生存所需和日常所用的四类植物。

1. 驯鹿食用植物:苔藓、石蕊、蘑菇、青草等

在鄂温克人依赖的植物体系中,驯鹿食用植物占据最重要的地位。小说中反复提到的苔藓和石蕊,一度遍布于额尔古纳河流域。哪里有苔藓和石蕊,半家生的驯鹿会自去觅食。一年之内,六个季节(按鄂温克人的季节划分),来来去去,啃食范围可达800万公顷。19 鄂温克人“逐苔藓而徙”的生活方式其实是由驯鹿特殊食性和驯鹿苔藓分布区域决定的。因此,苔藓的枯荣多寡关联着鄂温克人的生存质量甚至命运:

我从来没有见过哪种动物会像驯鹿这样性情温顺而富有耐力,它们虽然个头大,但非常灵活。负载着很重的东西穿山林,越沼泽,对它们来说是那么的轻松。它浑身是宝,皮毛可御寒,茸角、鹿筋、鹿鞭、鹿心血、鹿胎是安达最愿意收入囊中的名贵药材,可换来我们的生活用品。鹿奶是清晨时流入我们身体的最甘甜的清泉。行猎时,它们是猎人的好帮手,只要你把打到的猎物放到它身上,它就会独自把它们安全运到营地。搬迁时,它们不仅负载着我们那些吃的和用的东西,妇女、孩子以及年老体弱的人还要骑乘它,而它却不需要人过多的照应。【20】

驯鹿(reindeer),又名角鹿,是鹿科驯鹿属下的唯一一种动物,有四个胃室,食量较大:“它们总是自己寻找食物,森林就是它们的粮仓。除了吃苔藓和石蕊外,春季它们也吃青草、草间荆以及白头翁等。夏季呢,它们也啃桦树和柳树的叶子。到了秋天,鲜美的林间蘑菇是它们最爱吃的东西。”【21】

驯鹿食物来源包括苔藓、蘑菇、桦柳叶子和特定的草本植物。这里,作者使用指涉甚广的“青草”一词。笔者查阅有关驯鹿食物记录,认为“青草”主要指兴安岭常见莎草和驯鹿非常爱吃的“西瓦个特”,也即忍冬科“接骨草”;而草间荆疑为“草问荆”的误写,木贼科,又名“节节草”,广泛分布于近极地地区的潮湿森林里。实际上,“接骨草”“草问荆”以及毛茛科“白头翁”这三种多年生草本也是大兴安岭盛产的名特土产,鄂温克人自用的传统草药。

需要说明的是:驯鹿越冬主要依靠苔藓——在额尔古纳河右岸,最常见的优势苔藓群落包括赤茎藓和曲尾藓,生长在潮湿的林下和河谷洼地,而大兴安岭的冬季长达7—8个月。所以,“我”才会说:“我这一生见过的河流太多了……我对额尔古纳河的最早记忆,与冬天有关。”【22】因此,一年大部分时间,无论是现实中还是小说里,驯鹿和驯鹿人都在朝向河谷地带迁徙,面临着寒冷及冰雪造成的各种事故23和驯鹿觅食的“白灾”:“那一年,北部的营地被铺天盖地的大雪覆盖,驯鹿找不到吃的,我们不得不向南迁移”(《额尔古纳河右岸》第11页)“我们在旧营地附近进行了三次小搬迁后,不得不为驯鹿而做出了大搬迁的决定。因为附近已经没有驯鹿可食的苔藓和蘑菇,它们越走越远……依芙琳说,我们必须离开这里。于是大家开始整理东西,沿着贝尔茨河向西南迁移。”(《额尔古纳河右岸》,第110页)“驯鹿无法扒开厚厚的积雪去寻找苔藓,就会被活活饿死。”(《额尔古纳河右岸》,第112页)

看似自由无羁的驯鹿,其生存繁衍维系于相对单一的植物上,只能游走在没有其他经济活动和人烟稀少地区——这就意味着:鄂温克人的生存繁衍也依赖于苔藓:“驯鹿在山中采食的东西有上百种,只让它们吃草和树枝,它们就没灵性了,会死的!”【24】没了驯鹿,驯鹿鄂温克人不再是驯鹿鄂温克人,他们独特的历史必将(其实已经)结束。事实上,小说进展到“黄昏”部分,现代化森林工业已经彻底改变原始针叶林的生态:“那时山中的林场和伐木工越来越多,运材线一条连着一条。”【25】机器所到之处,最先最易毁掉的就是脆弱的苔藓群落。在“我”亲眼所见的背后是一个冷酷的历史事实:到了20世纪末期,鄂温克传统游猎的区域里,经过多年采伐百年大树落叶松、红松等,天然针叶林已所剩无几。林之不存,藓将焉附?

历史地看,某一类植物支配了一个种族或族群的存续兴衰并不罕见,如果说驯鹿苔藓使“原始的”(primitive)鄂温克人成为鄂温克人,那么,在塑造某个现代国家的经济体系、历史道路和某些群体的命运方面,土豆或香蕉甚或郁金香也(曾)扮演了重要角色。此处,不妨推展下民族植物学家 David Yetman在其《马由民族植物学》(Mayo Ethnobotany)一书中的一个经典设想【26】:没有土豆,19世纪的爱尔兰人生活方式会完全不同;同样,没有苔藓,驯鹿鄂温克人的命运会是另外的样子。

2. 针叶林主要植物:松、桦、柳等

驯鹿鄂温克人栖林而居,游猎为生。在迟子建笔下,他们主要在兴安落叶松林、湖沼柳丛和松桦混交林里迁徙扎营。这里,不妨引入鄂温克作家乌热图尔的相关叙事,进一步“具象化”我们对于鄂温人生活环境的了解:

那时奇勒查游猎家族正处于鼎盛期,他们的营地坐落在一条无名小溪。这里依山伴水,地势平缓,被整片松桦混交林覆盖,林木不疏不密,透视性很好,4月暖融融的阳光几乎没有遮挡地泼洒下来。5座淡黄色桦树皮苫盖的尖顶帐篷,在树枝缝隙中透出圆锥形轮廓。【27】

三种森林里长着茂密的建种群乔灌木(如兴安落叶松、柳树、兴安杜鹃、白桦等),还涵养着丰富多样的林下植物,如“交库托坎”(百合花)、“西里毛依”(稠李子)、“都柿”(蓝莓),等等,是众多飞禽走兽理想的栖息地,如飞龙(花尾榛鸡)、灰鼠、狍、熊,等等。所以小说描写的狩猎活动,总是发生在松林、桦林,柳丛等处。鄂温克人狩猎,主要是为了自用,但有些野物,如毛大绒厚的灰鼠,是安达很喜欢收的山货,能够换来林中不能生产的生活必需品:

每年的十到十一月,是打灰鼠的好季节。一个地方的灰鼠打稀少了,我们就要搬迁到下一地方。……打灰鼠的时候,如果看不到雪地上它们的足迹,就找树枝上蘑菇。如果蘑菇也找不到的话,就朝松树林搬迁,灰鼠喜欢吃松子。【28】

在这段描写里,作者并未区别使用同属松鼠科的“灰鼠”和“松鼠”。结合上下文(“黑灰色的毛发非常柔软、细腻……翘着蓬松的大尾巴”)判断:她应该指的是“东北灰松鼠”。松树茂密的地方,必有很多灰鼠,是鄂温克人唾手可得的天然财富。但自60年代后期,随着右岸大规模开发,灰鼠逐渐遁迹于俄罗斯左岸。

全书最有抒情张力的狩猎场面发生在河边柳丛:静谧与速度,月光与鲜血,杀戮与生存……仿佛电影镜头一般,慢慢摇出“我”随父亲夜猎堪达罕。堪达罕,又名驼鹿,鹿科动物中的“庞然大物”,栖息在针叶林湖沼附近,喜食“针古草”,一种生长在水泡下的水草。一旦捕获一头,至少可以剥取400公斤左右的鹿肉。鹿肉一般晒成肉干,储存备用“肉荒”。对于男性猎民来说,猎杀大型动物(如驼鹿、熊)等不仅需要勇气和枪技,还需要“白那查”山神的保佑。打到驼鹿的人自然被视为乌力楞英雄。

一如森林是驯鹿的“粮仓”,茂密的松林、桦林、柳林是鄂温克猎民的“肉仓”。人—植物—动物构成一个生态共同体或存在的链条(chain ofbeing)。鄂温克人了解每一种植物的性质;许多植物是他们生活必不可少的部分,如煮食取暖的松树倒木,炖肉调味的山葱(葱科)、柳蒿(菊科),染布用的都柿、红豆(也即杜鹃科兴安蓝莓和红豆越橘);有些植物会伴随他们一生:从摇篮到死亡,如桦木属白桦、黑桦,用于制作摇篮、书写材料、小船、桶、碗、针线盒、风葬架等,作为寒温带混交林的优势树种,桦树不仅是左岸俄罗斯的国树,也是鄂温克人物质生活和文化生活的重要构成,同样象征着自然的富饶和女性的柔美:

白桦树是森林中穿着最为亮堂的树。它们披着丝绒一样的白袍子,白袍子上点缀着一朵又一朵黑色的花纹。你只要用猎刀在树根那里轻轻划一个口,插上一根草棍,摆好桦皮桶,桦树汁就顺着草棍像泉水一样流进了桦皮桶里。那汁液纯净透明,非常清甜,喝上一口,满嘴都是清香……

……她(达玛拉)常常抚摸着它那毛茸茸的树身,满怀羡慕地说,瞧瞧人家穿的,多干净呀,像雪一样!瞧瞧人家的腰身,多细多直啊!【29】

“桦汁”表面上是营养饮料,实际是疗伤良药。失去长女的母亲,一直很消沉。当春天来临,桦树返青灌浆。喝完桦汁的母亲,“就像久居黑暗的人突然见到了阳光一样,无限陶醉地眯着眼睛”【30】。在俄语中,桦树“bereza”含有“维持”和“照顾”之意,具有清热解毒的功效。据考证,是俄罗斯人最先采集和饮用桦汁。作为跨境民族的鄂温克人,与俄罗斯文化多有交汇,自然会共享一些药用常识,汲取后者的民间信仰:在桦林里走动可保持愉快,触摸桦树能够恢复情感平衡。对驯鹿鄂温克人来说,东北桦树具有太多实用价值以至于成为“神树”,他们对于桦树的依赖和热爱令人想到世界各地普遍存在的“神树崇拜”。在每种神树的象征意义里都隐藏着万物有灵的萨满教遗绪,一如印度榕树、英国栎树、高卢橡树、北欧梣树:“允诺了生命和拯救。它代表着希望。……它代表了持续再生的宇宙,神性杰出的源泉和命运的主人,是萨满沿着世界之轴攀登的漫长旅程之路。”【31】

3. 林下草药:手掌参、黄芪、马粪包、红百合等

用于疗伤治病的植物远远不止桦树。大兴安岭本身就是一座天然药库,出产上百种常用药材,包括小说明确提到的13种,如白头翁、草问荆、红百合、野菊花、紫菊花、马粪包、手掌参、鹿食草、黄芪等。广义地说,出现在《额尔古纳河右岸》中的每一种植物,从低等植物苔藓到最高乔木红松,从用于烹调的野韭菜(百合科)和猴头蘑(齿菌科)到充当水果的稠李子(鼠李科)和刺玫(蔷薇科),或是它们的根茎,或是它们的叶果,被鄂温克人用于缓解病痛、止血疗伤等,例如,用铁锅熬制鹿胎膏,“常在里面加些手掌参和黄芪等药材”。又例如,“我”的乌力楞来了个酒鬼入伙,绰号“马粪包”:

真正的马粪包是生长在林中的一种菌,……可以入药,如果嗓子肿痛,或者是外伤出血,敷上马粪包里的粉状物,很快就会好。【32】

传统上,原始部落的萨满往往就是本部落的“草药专家”,被认为能够祛除病魔和心理疾患。耐人寻味的是,作者很少提到两位萨满使用具体药物处理病痛,却把笔墨放在他们的“神力”疗法上:尼都萨满通过舞蹈疗愈幼童的疥疮,而妮浩每治好一个病人,就得失去一个自己的孩子。例如,妮浩击鼓震出卡住“马粪包”喉咙的熊骨,她的女儿交库托坎(百合花)却被藏在百合花后面的马蜂蜇死;而被救活的马粪包悔罪自宫:“在他身旁,放着几个干瘪的马粪包,看来他把它挤破了,用那里的绒絮给自己止血来着。”

在这一悲剧性情节里:鼓声救命,马粪包止血,“红百合”医心——妮浩牺牲了女儿,交库托坎的死亡转换为他人心灵怨恨的解毒剂。小说中,以植物命名人物,往往是一种“以植物之名”的隐喻策略。“交库托坎”是大兴安岭常见的一种宿根植物,别名毛百合,喜爱阳光又耐酷寒,夏季开花,多为红色,非常“娇艳”,具有润肺止咳、清心安神的功效。通过人(妮浩女儿)与植物“互渗”融合,“毛百合”与“马粪包”双管齐下,酒鬼“马粪包”“心也不忙乱了”,变成一个善解人意的好人,能给坤德心上伤口止血的真正“大马粪包”。

除了萨满,一般猎民也有一些传统医学知识,了解不少药用植物——这一点,《额尔古纳河右岸》着墨不多,但若对照巴拉杰依(鄂温克最后一位萨满的女儿)的回忆录《驯鹿角上的彩带》,就会发现有时候鄂温克猎民生病,无法请到萨满,还是得依靠草药常识自救,例如,猎手帕什卡得了恶疾,呕吐发烧,他妻子采来“卡瓦乌”药草和杜香(杜鹃花科)熏香驱邪,再拿飞龙熬汤,配上“白玫瑰果熬出的果汁”治疗丈夫,两个月后,他就“可以正常出猎,驾着他的雪板在密林中穿梭如飞”。【33】

4.神圣植物:卡瓦瓦、松桦、莲花等

在鄂温克人常用植物中,有些因有治疗奇效或被相信具有奇效而“升华”或“神话”为神圣植物(sacred plant),如前面讨论的桦树。总的来看,世界上几乎每一种宗教或地方信仰,都有繁多或成系列的神圣植物,用于献祭(特定)神祇,禳灾祈福,沟通后人与祖先的交往,维护信徒与诸神的和谐关系:古印度人将“菩提树”“苏麻”“莲花”等奉若神明,“带有强烈的象征意义”(施勒格尔语);古希腊人视葡萄藤为酒神狄奥尼索斯的化身;印第安人回乔尔族把部落的生存与安宁同“希库里”(一种神圣的植物)神秘地联系着;而驯鹿鄂温克人在万物有灵的基础形成了“以多种崇拜为内容,以一定的祭祀为表现形式的萨满教”【34】,其主要宗教植物是亚洲百里香,别名麝香草,唇形科小半灌木,香气浓烈,常常用于祭祀敖包和祖先,很像小说中的“卡瓦瓦”草【35】 。鄂温克人相信:防腐抗菌的卡瓦瓦草能够驱邪悦神。一旦猎到熊或堪达罕,萨满就要祭祀玛鲁神(也即乌力楞之神):

到了第二天,尼都萨满会把猎物的心脏剖开,取下皮口袋里装着的诸神,用心血涂抹神灵的嘴,再把它们放回去。之后要从猎物身上切下几片肥肉,扔到火上,当它们“吱啦吱啦”叫着冒油的时候,马上覆盖上卡瓦瓦草,这时带着香味的烟就会弥漫出来,再将装着神像的皮口袋在烟中晃一晃,就像将脏衣服放到清水中搓洗一番一样,再挂回原处,祭奠仪式就结束了。【36】

“芬芳的气味总是与圣洁联系在一起。”【37】 因此,许多唇形科、芸香科、樟科、杜鹃科等芳香植物往往用于宗教仪式,成为信仰的“气味”符号。从形式原始的萨满教到体系精微的宗教(基督教、佛教、伊斯兰教、儒教等)都发展出历史悠久的香祷传统:“苾芬孝祀,神嗜饮食。”驯鹿鄂温克人的神圣植物,除了祭祖的百里香,还包括桦树、松树、宽叶杜香、达子香(兴安杜鹃)等,用于不同场合,发挥不同的仪式功能。例如,妮浩的萨满出道仪式,就需要在希楞柱北侧立下两棵火柱,左边是白桦树,右边是松树。在这个场合,举目可见的松桦不再是普通的树木,而被赋予庄严和虔诚的意义,升格为“神树”。

需要特别指出的是,萨满行使神力之前,一般需要服用致幻植物引发“一种 ‘迷魂’状态(Trance或Ecstasy),心理学上又叫意识改变状态(AlteredStates Of Consciousness)”。【38】——这一点,很遗憾作者没有提及,但根据巴拉杰依回忆,她的母亲,也即中国鄂温克人最后一位萨满,每次跳神前,孩子们都会主动采来达子香,“萨满一发作了就点那个花了”【39】。这一例子佐证《众神的植物》一书的观点:“长久以来致幻植物在早期文化的宗教仪式上扮演重要的角色。这些植物到目前还是许多过着古文化、坚守古老传统与生活方式的神圣要件。”【40】确言之,达子香之于鄂温克人,正如毒蝇伞(一种蘑菇)之于鄂温克人的近亲——西伯利亚原住民:“许多萨满巫在招神的降神会前吃下毒蝇伞,进入狂喜境界……”【41】都能降魔除妖,治病救命(包括人和驯鹿)。

也许,正是迟子建无意漏写萨满仪式常用的致幻植物才惹来曲风的批评【42】,那么,她对另一种具有召唤乡愁作用的神圣植物则不吝笔墨:

勒拿河是一条蓝色的河流,传说它宽阔得连啄木鸟都不能飞过去。在勒拿河的上游,有一个拉穆湖,也就是贝加尔湖。有八条大河注入湖中,湖水也是碧蓝的。拉穆湖中生长着许多碧绿的水草,太阳离湖水很近,湖面上终年漂浮着阳光,以及粉的和白的荷花。拉穆湖周围,是挺拔的高山,我们的祖先,一个梳着长辫子的鄂温克人,就居住在那里。

我问依芙琳,拉穆湖也有冬天吗?她对我说,祖先诞生的地方,是没有冬天的。【43】

驯鹿鄂温克人从生活了数千年的贝加尔湖地区被迫迁徙到额尔古纳河右岸。原乡的轮廓保留在他们的口头文学里,渐渐剥离它实有的季节特征和湖体植被特征(每年4—5个月冰期,冬季气温平均零下38度;水生植物主要以眼子菜、水毛茛、黑三棱为主【44】 ,没有性喜高温高湿浅水的莲科荷花Nelumbonucifera Gaertn),而呈现出四季如春的“天堂”景象:全年阳光灿烂,荷花盛开。

毫无例外,每一种宗教的天堂想象都与永不凋谢的神圣植物密不可分。只要一提到“荷花”,人们会想印度教的太阳神:昼开夜闭,雨天不开的莲花等同于太阳,“也就理所当然地成了太阳神苏里耶的法器”【45】 ;想到佛教的极乐国土:“有七宝池。八功德水……池中莲花大如车轮。”(阿弥陀经)耐人寻味的是,信奉萨满教,一年里有七个月生活在冰天雪地之中的“我”把鄂温克人失去300多年的原乡想象成一处莲花秘境,热带天堂。与其说这是迟子建巧构的意象,不如说是她对文化交融的敏锐——驯鹿鄂温克人游猎区域也是俄、蒙、汉等多民族文化冲突—交融空间:很多鄂温克人接受东正教洗礼,采用俄罗斯人名,但继续保留自己的原始信仰,同时汲取佛教影响。因此,他们的神圣植物清单出现了“异域”热带品种。远离他们日常植物体系的莲花代表着一个“气候温暖”的美好原乡,超越现世寒冷的生存环境。

基于植物使用的乡土知识

按照鄂温人传统的狩猎历法,1959年不过是又一轮“六个季节”循环,但是对于现代历史而言,它标志着驯鹿部落命运的转折点:从“逐苔藓而徙”开始定居;从没有文字开始进入汉语教育体系——随之而来的将是:生活方式加速度“进化”和乡土知识的急速衰亡。

在上学的问题上,我和瓦罗加意见不一,他认为孩子应该到学堂里学习,而我认为孩子在山里认得各种植物动物,懂得与它们和睦相处,看得出风霜雨雪变幻的征兆,也是学习。我始终不能相信从书本上能学来一个光明的世界、幸福的世界。但瓦罗加却说有了知识的人,才会有眼界看到这世界的光明。【46】

“认得各种植物动物,懂得与它们和睦相处,看得出风霜雨雪变幻的征兆”——这是“我”理解的“知识”,驯鹿鄂温克人世代传承的生存智慧。对于这种来自直觉而非推理、基于实践而非教导、长于经验而非逻辑的知识,人类学家定义为“乡土知识”(Indigenous knowledge):“普通人所拥有的关于当地环境(local environment)的知识。”根据布里安·莫里斯的观点,“乡土知识”等同“本地知识”(local knowledge)、“民间知识”(folk knowledge)、“民间生物学”(folk biology)、“民族生态学”(ethnoecology),它们都用于描述同一种现象:“普通人非常了解他们身处其中的自然环境,最懂利用环境所有来满足自己的基本需求。”【47】

任何一个民族都会或多或少使用一些植物来满足自己的基本需求,但具体到驯鹿鄂温克人,他们则是完全地依赖草木为生。游猎于原始森林,他们必须熟悉山川河流的植被群落和物候变化,才能追猎游踪不定的动物,获取衣食住行必需品,因此积累了丰富而复杂的植物知识,远远超过现代社会受过(良好)教育人群的认知范围。例如,“堪达罕最喜欢吃河湾沼泽底下的针古草了,所以要猎取它,猎人们常常要到河边守候着”,“从松树挂在树枝的蘑菇身上,就可以知道我们将面临着怎样一个冬天”;揉搓春柳树皮,撕成细丝可以做成女性经期用品;剥下桦树皮可以做多种多样的东西;西里毛依生长在河谷,不到深秋,“它的果实是不甜的”……在小说中,几乎所有的植物都具有多重功能,被鄂温克人物尽其用——对于这种基于植物使用的乡土知识,民族植物学家给出扣题的定义:

土著或当地人总是和他们生活其中的生态系统(ecosystems)保持一种极其重要的关系。这种生态系统关乎他们的生存,为他们提供丰富多样的植物,用于饮食,庇护以及工具。植物亦是医药和宗教仪式的资源,密密织进当地文化。……它是一种口头传统,为文化内部的人们共享。【48】

媒体常以“驯鹿文化”“桦树文化”等标注驯鹿鄂温克人文化,看似简单,其实无意道出世界所有前现代文化的一个总体特征:植物性。很多前现代民族通过各种形式,如神树崇拜、萨满仪式等,来表达或强调他们与植物的关系。随着征服自然的技术手段日新月异,人类逐渐把自己从“自然”里剥离出来并远离他们祖先赖以存活的乡土知识。而这长达几千年的演进过程,在《额尔古纳河右岸》被压缩为半个世纪。当鄂温克人的口述传统让位于学校书写文化;当他们绝大多数日用品通过商店获得,他们深植于厚密的泰加针叶林植被群落的“乡土知识”不再是口口相传的经验和日复一日的生存活动,而成为人类学家、文学家等他者书写的传说。

通过上述分析,迟子建展现出来的丰富的植物学知识、细腻的自然观察力和“复原”环境史的精准度,恰好是大多数中国当代作家的短板。2008年,在中国首届华语传媒文学周的一次会议上,批评家谢有顺断言“自20世纪下半叶以来,中国作家没有一个人能写好‘风景’”,虽然出语偏激,但也旁证了笔者的一个观察:总体而言,中国当代作家知识体系中几无植物学一栏,就连斩获国际大奖的数位名家描写植物,要么大而化之生物特征、生境差别和季节变化,要么牵强想象与其形态并不吻合的“寓意”。写不好植物的人很难写好风景,遑论成为华兹华斯、梭罗、D. H.劳伦斯那样的“植物学家诗人”(poet asbotanist)。毕竟,植被是风景的重要构成,在某些特别区域,如热带雨林或北方针叶林,植物甚至是风景的主要构成。可以说,能否专业而精准地描述植物和再现植被,是对一个作家观察力及智性的挑战。因此,“无论怎么强调植物的意义都不过分。在我看来,植物令人更有兴趣的地方在其本体论意义而非语义学意义。比植物意味着什么更有意义的是植物到底是什么”【49】。

当将《额尔古纳河右岸》与阿尔谢尼耶夫地理考察报告《在乌苏里的莽林中》(1902—1907),贾成章的《东北农林业之调查》(1928),“满铁”株式会社专专家冈川荣藏的《东北之农牧林业概况》(1929),E. J. Lindgren博士的《满洲里西北地区与驯鹿通古斯》(1929)等并读,来回校验作为“虚构的艺术创作”的小说与基于调查和分析的非虚构写作之间的细节互文,笔者时时感觉到迟子建“苦心孤诣的植物学忠诚”(laborious botanic fidelity)【50】以及她对额尔古纳河右岸“这块土地和历史的爱好与品位”【51】。在这个意义上,《额尔古纳河右岸》堪称一部“驯鹿鄂温克民族植物考古学”而具有罕见的智性的审美价值。

注释:

1 作者认为:“小说虽然生动展现了有关萨满教的文化风情、信仰习俗和仪式行为,却对风俗之后的灵魂世界、宗教的自由精神、仪式的超越性等萨满教本质特征鲜有触及。” 2 38 曲风:《界限之内——迟子建〈额尔古纳河右岸〉批评》,《社会科学论坛》2017年第2期。 3 Kim G.Young,The Green World: Ethnobotany , Chelsea House Infobase Publishing,2007,p4. 4 根据E. J. Lindgren 博士的报告,额尔古纳河流域边境地区的农耕移民(包括俄罗斯人、汉人、蒙古人等)视四处游牧的鄂温克人为闯入者,故意放火焚毁自己地界里的驯鹿苔藓,逼迫后者退进无法农耕的高山密林。 5 1980年代鄂温克人的生活,参见摄影家顾德清的著作《1982~1985探访兴安岭猎民生活日记》,山东画报社2001年版。 6 17 20 21 22 24 25 28 29 30 36 43 46 迟子建:《额尔古纳河右岸》,北京十月文艺出版社2005年版,第170、80、17~18、18、11、205、234、26~27、35、35、42、13、184页。 7 Robert S. Hoffmann, Ecology, Vol.39,No.3, p. 5408 李文化等:《东北天然林研究》,气象出版社2011年版,第258页。 9 [俄]苏弗·克·阿尔谢尼耶夫:《在乌苏里的莽林中》,商务印书馆1977年版,第105~106页。 10 转引自李文化等《东北天然林研究》,第3页。 11 秋浦等:《鄂温克人的原始社会形态》,中华书局1962年版,第2~3页。 12 根据《额尔古纳右旗自然概况》一文,目前“本旗内有野生植物733种,分属于85个科,342个属”。参见http:∥3y.uu456.com/bp_68akp7rq4s55t2h9602g_2.html。 13 参见余晓等《中国水利水电科学研究院学报》2011年第2期。 14 贾成章:《东北农林业之调查》。 15 “全年有七个月在零度以下,冬季最冷的时候为零下五十度。有的地方终年存冰积雪,雪的厚度常达一公尺以上。”(参见秋浦《鄂温克人的原始社会形态》,第3页。) 16 尽管这种关系也会因个别成员个性乖张而发生变化——如“我”的姑姑伊芙琳比较刻薄,时常制造口舌纠纷;马粪包随“我”第二任丈夫一起入伙“我”的乌里楞,但是为人比较自私,总是抱怨猎物分配不公。 18 在原始森林里,挖参捕貂的中国人不会动用别人不上锁的食物。饥饿难忍的时候可以借用,条件是:“一遇到农舍就弄来还上。”参见《在乌苏里的莽林》,第124页。 19 参见张晓英、徐杰《中国驯鹿区苔藓植物物种多样性分析》,《中国野生植物资源》2016年第2期。 23 例如,“我”的姐姐列娜睡梦中掉下驯鹿,冻死。26 “上述植物在马由人生活中地位极其重要,由此我们设想没有它们,马由人的生活方式则会全然不同。” Mayo Ethnobotany: Land, History,and Traditional Knowledge in Northwest Mexico, University of California Press, 2002,pp.79.27 乌热尔图:《丛林幽幽》,《新时期中国少数民族文学作品选集·鄂温克卷》,作家出版社2015年版,第18页。 31 32 [法] 阿兰·科尔班:《树荫的温柔》,苜蓿译,生活·读书·新知三联书店2016年版,第42~43、154页。33 巴拉杰依:《驯鹿角上的彩带》,作家出版社2016年出版,第65页。 34 伊乐泰等主编,《鄂温克医药》,中医古籍出版社2014年版,第3页。 35 关于“百里香”读音,笔者请教作者,在她印象中,应该是“蒿草”;但请教毕业于内蒙古民族大学的鄂温克族学生敖其,她认为“卡瓦瓦”是敖鲁古雅鄂温克人的发音,索伦鄂温克人则念成“甘瓦古”。 37 单憬岗:《古人生活中的芳香植物》,见《海南日报》,2017年7月24日第1版。 39 《芭拉杰依自述:我的妈妈纽拉是鄂温克最后的萨满》,参见顾桃博客http:∥blog.sina.com.cn/s/blog_4cce3b0b01000c31.html。 40 41 [加] 理查·伊文斯·舒尔兹等:《众神的植物》,金恒鐮译,商周出版社2010年版,第9、83页。 42 “我们仅仅看到了沉重的肉身,却没有看到萨满那飞翔的灵魂,我们看到了令人感动的牺牲精神,却未能看到对牺牲的超越,我们看到了小说诗性而优美地描写了萨满身体的现世之舞,却未能看到表达萨满身体之外的彼世灵魂之舞。”参见《界限之内——迟子建〈额尔古纳河右岸〉批评》,《社会科学论坛》2017年第2期。 44 参见吴兆录等《贝加尔湖地区的植物和植被概况》,《云南地理环境研究》第19卷第2期。 45 [德]施勒伯格著《印度诸神的世界——印度教图像学手册》,范晶晶译,中西书局2016年版,第202页。 47 Brian Morris, “ Indigenous Knowledge ”, The Society of Malawi Journal, Vol. 63, No.1 (2010), p.1. 48 Ethobotany ,edited by Jim J.Young, Chelsea House Publishing, 2007, p.8. 49 Plants and Literature, edited by Randy Laist,Rodpi Publishing House,2013, p.10. 50 这是罗斯金评价欧洲风景绘画是否栩栩如生(true to life)的一个重要指数。在他看来,处理植物细部的精确和细微是艺术家力量的试金石(touchstone)。参见M. M.Mahood, The Poet as Botany,Cambridge University Press, 2008,p150.51 陈其南:《重修屏东县志·绪论》,台湾屏东县政府文化处编印,2014年11月, 第14页。

最新文章(持续更新)

纪念玛利亚·索 | 重读 《额尔古纳河右岸》

欢迎通过多种方式与我们保持联系

独立网站:tyingknots.net

微信公众号 ID:tying_knots

成为小结的微信好友:tyingknots2020

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!