獨旅紐西蘭拜訪世界上最孤獨的樹

上週終於前往前陣子在七日書的最後一日提到要去的紐西蘭,自從三年前搬到澳洲來後,這個「鄰居」就一直被列在旅行清單上,即便這個鄰居距離墨爾本要飛三個半小時、時差兩小時,但英國殖民歷史的背景、以自然風光聞名、兩國人民往來密切(雖然大多是紐西蘭人移居澳洲),確實讓紐澳兩國有更多親近感。

短時間的獨旅對我來說是最有效的充電行程,眼前的所見所聞沒有任何他人參與,只有自己能獨享的詮釋,從睜開眼到睡前都能不斷與自己對話,很過癮。搬到澳洲以後,獨旅的機會變少,很開心這次難得有機會一個人出門。身為一個中間偏E的人,從獨旅過程中獲得的能量,再輸入到社交之中,一邊遠端騷擾朋友的同時,一邊也很享受旅途中與陌生人萍水相逢的對話。

有時候會懷疑,身在網路資訊太過發達的現在,想了解世界另一端的生活輕而易舉,旅行還值得我們付出金錢、時間與心力嗎?

紐西蘭也是觀光資訊「氾濫」的目的地之一,小紅書上甚至有帳號每天更新南島觀光重鎮皇后鎮和瓦納卡建議穿搭,在紐西蘭環島自駕、跳傘、看峽灣的影片比比皆是。

但這次去過之後,我覺得,真值得啊——

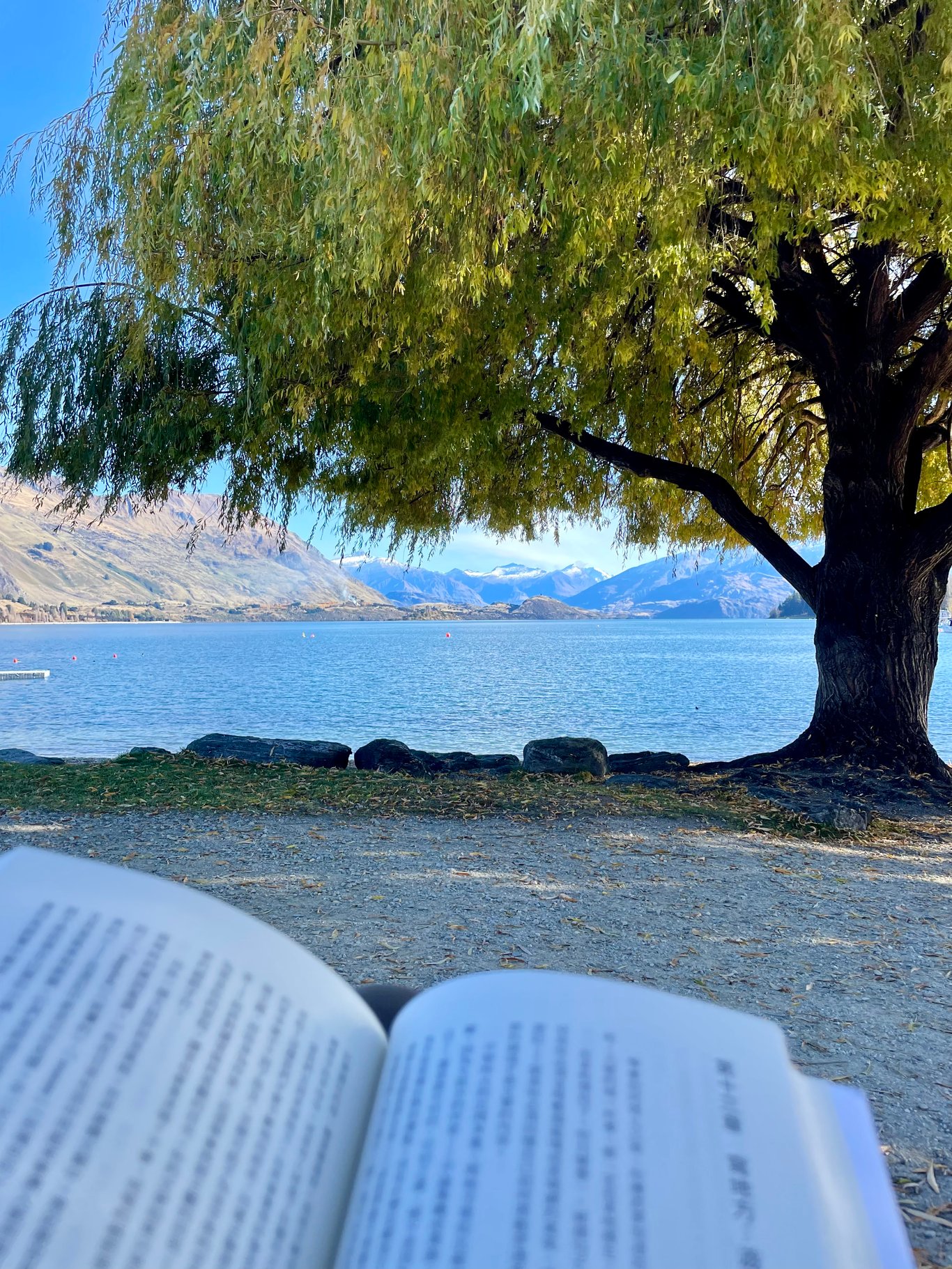

雖然皇后鎮的漢堡世界知名,卻沒人告訴你,從皇后鎮下飛機的那刻,就被山頭有靄靄白雪的群山圍繞感到震撼;雖然網路上數百千萬人都去看過瓦納卡那棵「世界上最孤獨的樹」,但沒人告訴你,日出時太陽從樹梢中探出頭,朝陽灑落湖面的時候跟黃昏完全是兩個世界(事實上,也沒人告訴你整個鎮的遊客都最愛擠在那棵樹前面)。

沒人能代替你在湖邊靜靜讀一本書,沒人能代替你遇上那些不可預期的對話。

在奧克蘭沒追成的極光

旅程第一站,我先到了紐西蘭北島最大城奧克蘭,那天剛好是全球極光大爆發,在墨爾本的朋友全成了追光攝影師,連社區群組裡都是隨手往後院拍的粉紫色天空,結果我在奧克蘭錯過了這一切。

隔天,我實在太不甘心,即便網路上說北島、尤其是奧克蘭難見極光,我還是抱著一絲希望來到奧克蘭唯二的高處One Tree Hill。沒想到整路公車一個乘客都沒有,到了公園入口,偶爾幾輛車呼嘯而過,但一個路人也沒,難道奧克蘭人都不追光的麼?當時我內心一沉,看著公園內全黑幾乎沒有路燈,盤算如果半小時內沒看到其他人就打道回府。

就在這麼想著的時候,有兩個男子帶著手電筒出現了,我立刻偷偷摸摸地跟著他們,走了一小段,沒想到他們竟停下來,轉頭問我是不是要去山頂看極光?一聊發現,原來他們是來自泰國的佛教僧人(其中一人還穿著袈裟),今年來到紐西蘭另一大城威靈頓辦法會,這幾天剛好來奧克蘭,他們也是好奇驅車過來追光。

於是我們三個非本地人便結伴成行,僧人聽到我來自台灣,便很熱情地說他的同事曾在高雄法鼓山修行多年,他自己則是到中國敦煌、龍門參訪過許多寺廟與石窟,他說自己不會中文,但修行的過程裡會了不少單字,像是「丹田」。最後光是沒追成,只留下一張照片中山頂被厚厚雲層籠罩,但這兩位僧人還好心地載我一程。老實說,在旅程裡上陌生人的車實在是危險之舉,但不知為何在這個人畜無害的國家,特別讓人放鬆。

無處不在的原住民轉型正義

除了自然風光,紐西蘭還有一項名列前茅的特色:對原住民族毛利人的轉型正義。

直到這次,我才知道紐西蘭有了新名字「Aoteraroa New Zealand」,這個新國名將毛利文放在英文前方並陳,在公共場所的標語、廣播都是雙語並陳,最近奧克蘭中央車站Britomart也開始逐漸以毛利語Waltemata取代。連在皇后鎮的鳥園裡,每一種鳥類名稱都是毛利語,導覽中也以英語說明這些鳥類在毛利人的社會裡扮演什麼角色。這讓人意識到,對先來到這塊土地的祖先的敬意並不是侷限在某些場合、某些時刻才存在的,而是紐西蘭生活的常態。

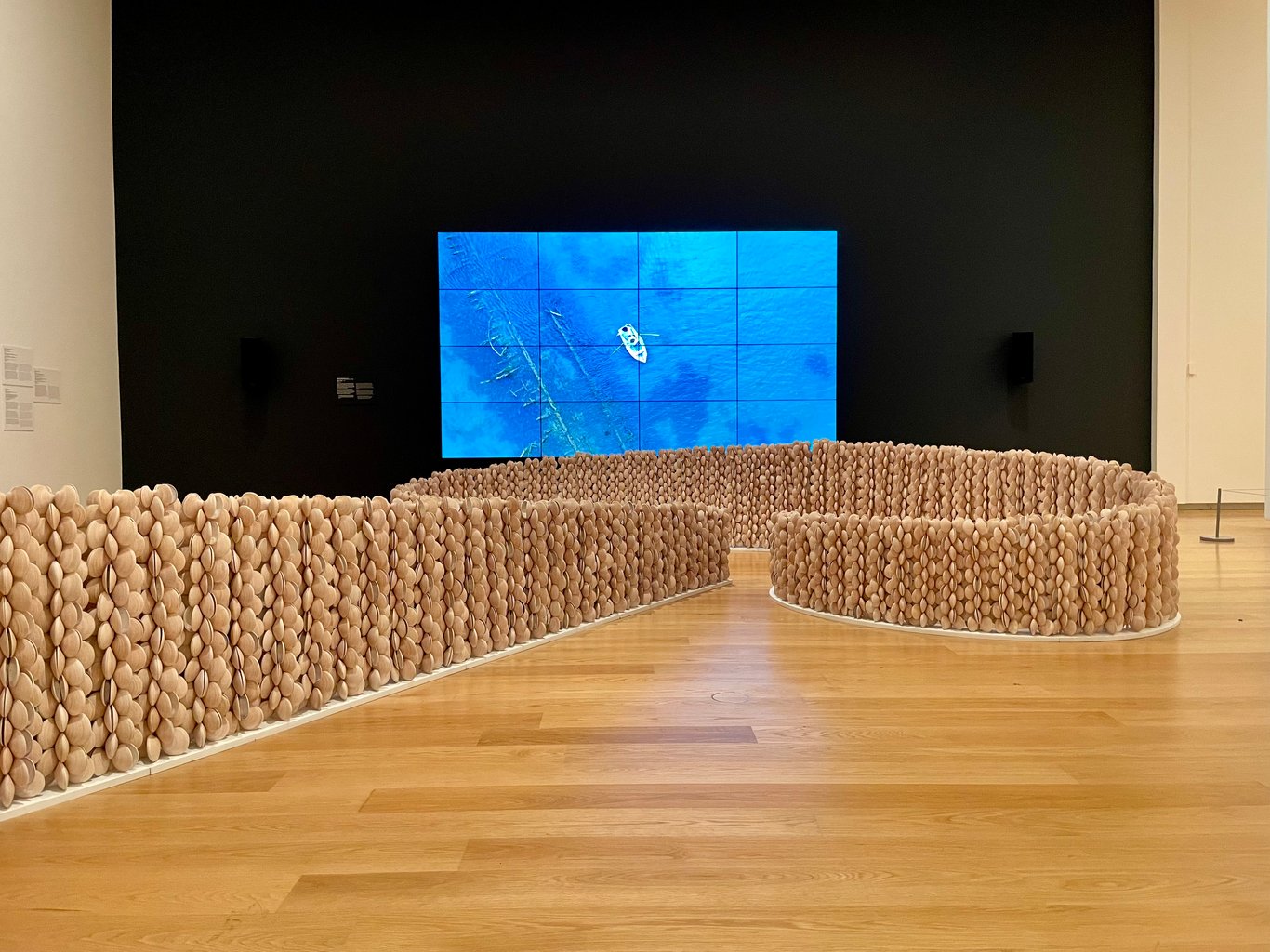

在奧克蘭博物館裡,毛利人留下的文物跟紀錄真的相當多,從作物、糧食、編織、物產到藝術創作,像是毛利人常使用Pounamu(軟玉)所製作各種飾品,早年只有毛利國王能用奇異鳥(kiwi)羽毛製作的大衣等等,還有兩座充滿雕塑的聚會所,其中一間不能拍照,但參觀者能走進去實際觸摸跟感受到毛利人在藝術與文化量能上的豐沛!而毛利人作為南島民族之一,也跟太平洋上其他島國、包括台灣有著密切的「親戚關係」,讓人能感受到這個文化的「強大」。

不過,紐西蘭的朋友也不諱言,紐西蘭人最會「政治正確」,從各種調查顯示毛利人在經濟水準、健康狀況跟教育程度上始終低於全國平均。想起去年澳洲舉辦原住民之聲公投,希望在立法過程中納入原住民的諮詢意見,結果全國超過6成投下反對票,令人汗顏的結果顯示我們真的還有很多要跟紐西蘭學習。

與自然共存

紐澳海關之嚴格是世界有名,在入境兩國海關時,洋洋灑灑的宣告事項警告千萬不能帶影響當地生態的物品,就能看出強烈保護本地物種的決心。這次在紐西蘭,除了在超市連個塑膠袋的影子都看不到,還看見我在澳洲常用的清潔品牌ecostore,沒想到在紐西蘭的超市裡,它只提供可重複使用空瓶以及自助補充機,鼓勵大家帶自家空瓶來購買,同樣有這牌子的澳洲超市則從沒看過。

另一個有趣的事情是,在紐西蘭南島知名的觀光重鎮皇后鎮上有座私人鳥園,號稱是「最容易」看到紐西蘭國鳥Kiwi奇異鳥的地方(沒錯,就是地理課本上都會學過的!)。作為全世界尚未滅絕的鳥種中活得最久的,Kiwi已經有很多不適應現代生活的地方,例如他們視力非常差、翅膀退化到根本無法飛行,現在紐西蘭僅存6800隻左右。在這座鳥園裡,目前可以看到6隻奇異鳥,他們都住在近乎全黑的館中,館內也禁止拍照跟閃光燈,進入之前我本來很擔心自己夜視能力差會找不到,沒想到他們很好動,一下就看到他們跑著到處找東西吃的身影,體型跟雞差不多,有著長而尖硬的喙,以嗅覺與觸覺輔助極差的視力。

此外,有很多在毛利人詞彙中常出現的鳥類,也都瀕臨絕種,他們最大也最糟糕的天敵就是——來自澳洲的possum(果子狸),果子狸從澳洲被引入紐西蘭,沒有天敵,卻成了全鳥類的天敵,因此紐西蘭政府大量鼓勵撲殺果子狸。因此,紐西蘭除了知名的羊毛製品,果子狸毛製成的手套、毛衣更是輕巧又保暖,而且能為紐西蘭生態進一份心力,真是最高明的推銷。

回到那座私人鳥園,他們唯二有的園內活動,一是介紹kiwi的導覽,另一個則是各種動物的展示互動,「鳥類要怎麼展示呢?」我內心想著可能是綁上腳鍊,像寵物店常見那樣,沒想到這些鳥類能夠自由展翅,他們透過食物引誘鳥類飛到保育員拿著的木桿上,也有鳥吃夠了以後就「回家了」,保育員只是笑一下說:這就是我們的訓練,我們從不能強迫它們做什麼。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!