2023年終回顧:道別、離散、去與留

2023是豐富又多變的一年。在台灣安穩到近乎停滯的後疫情時光(2020-2022)終於打破,驟然湧入了無數移動、變遷、斷裂、連結或重新連結。這變動常常快到我來不及沉澱、反芻、整理、記錄,就帶著毛毛躁躁的、若隱若現的領悟進入到了新的階段,被新的經驗所淹沒。

寫了年終問卷,卻覺得沒能很好地組織、回顧這一年。於是再另寫。也許可以用不同的主題串起這一年不同時段的經歷和思考。而這第一篇,是關於道別、離散、去留的《邊走邊唱》。

撲過故居的氣味 道別熟悉的天與地

如果不是看到粉絲專頁的回顧,我都忘了2023年是以追逐著明哥從台北趕赴高雄看演唱會開始的。那時申請季已到末尾,但有幾所學校尚未截止。於是我帶著電腦和資料,在旅程中繼續修改和上傳文書。申請季的節奏容不得我有任何傷春悲秋。直到暫時拋開雜務、置身於音樂現場,直到熟悉的《邊走邊唱》前奏再度搖起,才恍然驚覺四年前現場初遇、在想像中為一種遙遠人生落淚的那首歌,如今已成為了自己路徑或心境。又何止是我,在各處土地上,自2019以來,懷著無奈、不捨、矛盾、愧疚乃至撕裂的移民、流亡、逃難、離散如潮水——但那陣時不知道,那陣時不知道。到此時,深藏厚裹著萬千感慨的一顆核彈才瞬間引爆,時空穿梭般,幾年的記憶噴湧而出、重疊映照,幾乎承受不住的一股酸楚猛衝上鼻腔。

愛你要犧牲快樂 放棄你都不快樂 永遠有斬不斷繩索 從你眼裡出發 從你兩臂出發 矛盾永遠只得你明白

道別並不需知覺 負著自己的軀殼 像拾著書包趕上學

而到了今時今日,我才意識到這句曾覺得有點突兀的歌詞——像拾著書包趕上學——竟然格外貼合自身。除了演唱會之類的幾個切片瞬間,那幾個月我緊緊絞進日程的嚴絲合縫,理性緊繃,情感萎縮,感受不到幾分離愁別緒,對故土、對台灣,皆如是。的確是負起書包趕上學啊,如此輕易、匆忙就道了別。也許是相信自己總能回去的,總會回去的,反而有一種心安。但說實在,前路撲朔迷離,誰人能知?

長居紐約的高耀潔醫生年底離世時,我讀了她的生平與最後數年的心聲,更曉得了這種無知覺的永別是如何綿長創痛。八十高齡去國之時,她預計的不過是暫居幾年,把書稿出完便回家。但不料世事變遷,身體也每況愈下,只能在心知無望歸國的苦憶與遺憾中度過晚年。

恍然察覺,原來《邊走邊唱》的歌詞獻給她是最合適不過的。她是那樣傳統,那樣愛自己的故國,那樣渴望葉落歸根的一個人。但也是出於這份沉重的愛,她必須出走,才能為自己的土地和人民保留這一段中原血禍史。

其實我太留戀這禁地 而必須出走都只因為你

如若我再離不開這地 誰讓我將這首歌贈你

都說要與極權鬥命長。但有太多的人,一生中經歷了一波又一波的劫難,終究是等不到天明。

(若明知等下去亦無望,離開會不會也是一種解脫?)

這一念閃爍,在探望她生前的公寓時,我留下這樣一首詩。

去日未知歸日難。重樓歲暮鎖城山。

孤星夜永懸無地,有雁書長連故關。

異代角聲傳斷續,避秦血史抵銷刪。

離魂此後生飛羽,萬海千波一夕還。

流落到有奇蹟的角落 隨便哭笑的孤獨國

自由卻孤獨。無論從哪個層面看,這都是流散者的普遍感受。

與高齡離鄉、索然獨居、身體不便、社交受限的高醫生相比,作為一個留學生,我的離散孤獨感自然是微小得多。但我也曾經歷這樣的時刻。

學校所在的美國大鄉村,華人寥寥可數,其中同路人更為稀罕,更不要說像大城市那樣聚集起大大小小的群落。開學兩週後,我第一次被孤獨感擊中,是在雪餅案即將開庭的消息傳來、發現身邊沒有人可以分享之時。繼而,是在課堂討論馬克思文本,無數關於國內工人狀況的聯想壅塞在喉,卻躋不進美國罷工議題的討論。即便和美國同學價值觀相似,生命經驗脈絡卻相去甚遠,以往在台灣那種即時、唾手可得、只消一兩個關鍵字就能通電聯接的觸碰共鳴、心領神會,已然是一種奢望。而我彼時,尚未為此做好準備。

有幸的是,我學會了求助,也得到了承托。與系上華人老師的傾談,與授課老師的傾談,極大驅散了我的孤獨(倒出了憋著的一肚子想法)。自那之後,我逐漸適應,不再有過類似感受。我和漸漸熟絡的美國同學講述,她與我一同在紀念日去貼海報、畫粉筆畫;我把中國選作課堂報告的案例,運用新的知識和框架去理解、分析,用發言、討論、簡報、寫作各種方式表達。也找機會與國內、海外的社群保持絲絲細細的連結。我知道,一場線上討論,一場見面,一個群組,都是好的。

矛盾永遠只得你明白(嗎)

而另一重解方,則其實是我決定離開台灣時預先決定了的。台灣給了我極度豐富、難以言盡的智識成長,但滯留多年後,尤其在當下兩岸形勢緊張之時,我常常感到極少能再獲得新的視角和思考。我也疲於身陷環境的某種二元對立……無論是極度反中的聲音,將所有議題簡化為中台對立、威權壓迫的後果(包括在香港),學術分析也由此簡化淺化;還是抵抗於上述聲音的,費盡唇舌的,理論批判或道德勸說。在不斷加劇的龐然結構之下,二者都似乎成了重複單調的轟鳴、反复加深的刻畫。在這個脈絡下,用以理解中國的視角和工具,都極為受限。

我渴望新鮮的空氣。這也是為何我並不執著於一定要去大城市,在同溫層裡延續相似的思維路徑。

在這個遠離華人社群、沉潛於美國當地議題和理論讀本的學期裡,轉換了脈絡,蕩開眼光,去看世界其他地方、其他時期的經歷,在壓迫、反抗、離散、矛盾的驚人的相似性裡,我逐漸消解「中國/華人的苦難最獨特、最棘手、最繁複、最無路可走」的迷思。其實在台灣的最後兩年,這種想法就有苗頭,也是我消解政治性抑鬱的主要方式——只是如今我能夠把眼界打開得更闊。

我先是在美洲原住民的環境正義抗爭中找到共鳴,後又在非裔美國人的歷史與敘事中讀到許多相似的孤獨、矛盾、創傷。在2016年Standing Rock原住民反對天然氣管道穿越保留地(水源)的抗爭中,非暴力佔領行動如香港一樣,遭遇了殘酷的攻擊和打壓。儘管在台灣也有諸多非公民權益無保障的案例,但在美國的例子中,卻似乎更骨肉淋漓地看見,新自由主義之下的民主政體是如何沿著族裔和階級的界線,排除、打壓「次等公民」與非公民。而這甚至並非久遠以前,而是近十年內的事件。

我曾經以為聚焦在 environmental racism 的美國研究會讓我有隔膜,因為中國的政治打壓並非基於種族主義,而是不分種族的。意外的是,恰恰是這些掉落在民主界線之外的族群,觸及了國家權力(暴力)的反思,是更有批判性的,而不止步於政策建議型的研究(這是我在台灣常常感到無所適從的一點)。而資本與國家的合謀,更是與中國境況有相當大的呼應。此外對於racism的學習,也讓我對國內所謂「少數民族」的壓迫和同化有了更深的理解,例如「殖民本身就是一種 environmental injustice(佔領掠奪其土地與賴以生存的環境) 」的觀點啟發。

而讓我在個體情感與非裔美國人的經驗連結,是從Du Bois的書《The Souls of Black Folk》開始。在 Of the Passing of the First-Born 一章中,他寫到幼小的兒子去世之時,悲痛之餘他卻感受到一絲釋然,釋然於兒子不需經受這個世界的種族壓迫,不需要歷經一個黑人男孩的成長過程——「Not dead, not dead, but escaped; not bond, but free. 」電光石火般,這不正如最後一代的心聲?新生不再帶來希望,而是無盡苦難的前景,以至於夭折似乎都比 living death 更受祝福。

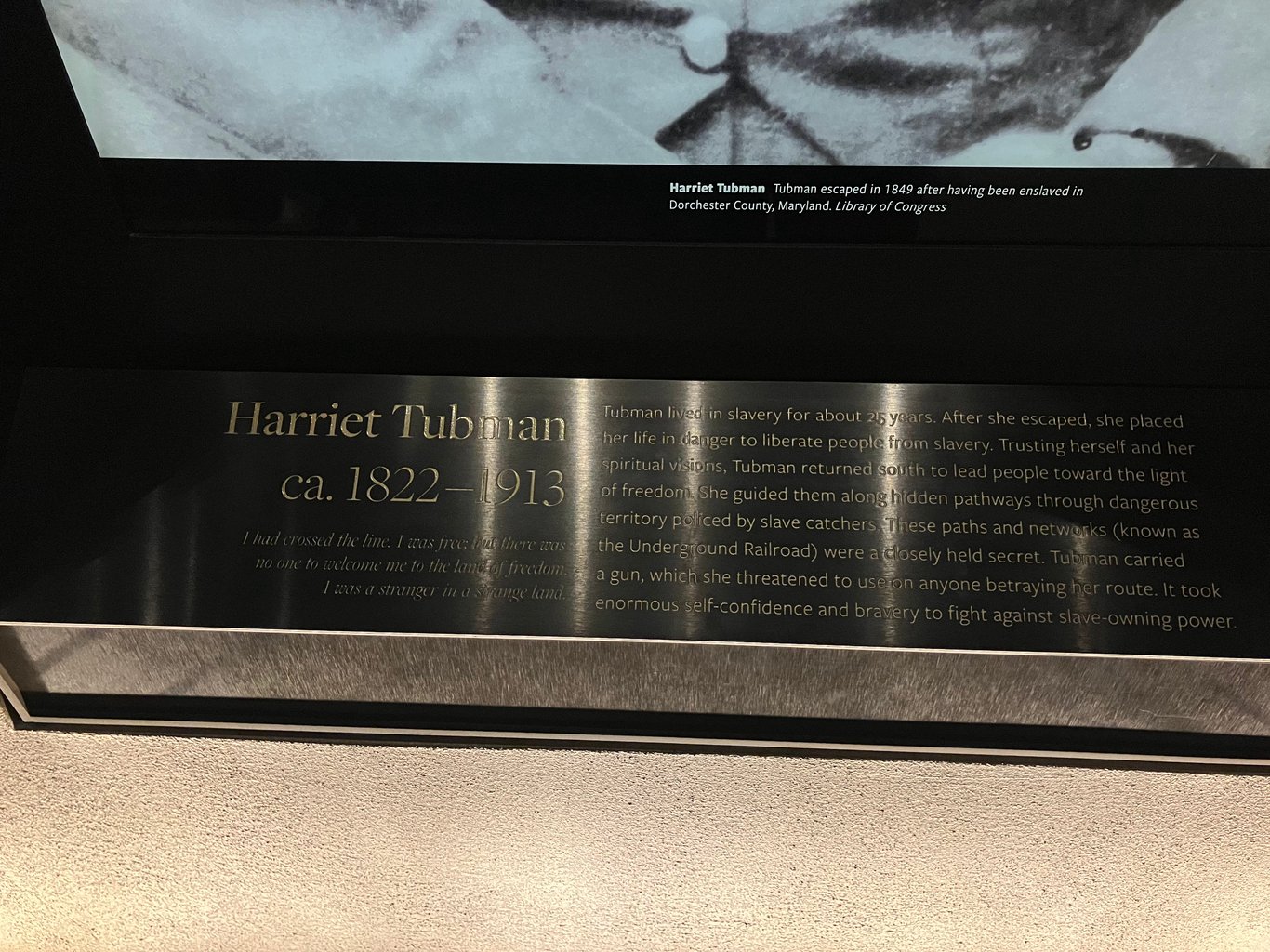

爾後,在DC的非裔美國人博物館,我才瞭解到奴隸制時期,不甘奴役的黑人與反對奴隸制的白人,冒著生命風險開闢出來的通往自由之路 Underground Railroad。從南方蓄奴州成功逃到北方的黑人,宣布自己的自由身,而後進入到北方城市充滿不易但存有機會的生活中。他們的逃脫之路九死一生。協助他們逃離的白人也面臨被謀害的風險。在奴隸制下,(協助)奴隸的逃脫是違法的,相當於侵犯他人財產——今日聽來多麼荒謬,但在當年他們卻受制於此,因此鮮少有公開反對奴隸制的人,即使暗中給予協助。逃出來的人,生活在舉目無親的城市裡;他們的身後,留下了無數仍在枷鎖之下的同伴乃至家人。被污名、缺乏正當性的反抗,去留兩難的糾結與折磨,離開後的倖存者愧疚,從來不是新鮮事。

在奴隸制展區殘酷的肉體磨難只讓我感到窒息,而至此處 Harriet Tubman 的這句話卻讓我決堤。

I had crossed the line. I was free but there was no one to welcome me to the land of freedom. I was a stranger in a strange land. ——Harriet Tubman

我跨越了那條線。我自由了。但在自由之境,沒有任何一個人迎接我。

我是異鄉的異鄉人。(筆者譯)

後來,她幾度冒險返回南方,營救了數以百計的受奴役者。

其後,在反對種族隔離的學生 sit-in 運動展區,我更是哭成一灘。一批一批的學生被捕,然後新的學生頂替上。遍地開花。成千上萬的學生被捕,但他們的行動,一處又一處,爭取到了餐館開放對黑人的服務,打破了種族隔離的規定。我彷彿看到了香港非暴力抗爭早期設想的形式。我彷彿又看到了白紙運動的場景。更深的、近乎慚愧的一種感觸卻是,我們——我——做的還不夠。我知道我們還會有很長的路。但看了這些血淚交織的抗爭史後,我卻更有信心,有一天,我——我們——都會有足夠的勇氣走出來,眾鳥歸巢,萬水回流,走進歷史的現場中。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!