四百擊以後,創作就是我一生中的蠢事——訪黃仁逵新書《天一半地一半》

文|曾繼賢

三個月後,我重回上環太平山街的見山書店,也是即將結業的見山書店。適逢繪畫人黃仁逵(阿鬼)於這裡出版散文集《天一半地一半》,告別見山之前,也想好好作個記錄,便邀請阿鬼做新書訪問,他說慶幸我選了在見山會面,其實是滿足了我的儀式感。相約當天是平日,見山旁邊的「郁鍵快餐」人頭湧湧,幾個遊客四處踱步打咭,我在閣樓等著,眺望後方遊樂場的孩子。未幾,黃仁逵叼著香煙徐徐走來,他像撤下了氣場,著我坐在門口旁的椅子上,我打趣說忘了帶上啤酒,就此在冷風中展開了訪談。

順順逆逆,我選擇留下擁抱日常

數算黃仁逵上一次的出版,已是2016年的散文集《眼白白》,此次《天一半地一半》主要集合2015年至2017年間在「端傳媒」的同名專欄,並配有麥淑賢的英文翻譯,中英兩文,又未嘗不是一種天與地的含意。但是怎樣的因緣際會使然?他說沒有刻意促成這次的出版,只是初時麥淑賢有興趣翻譯一些文章,他偶爾也會把文章給她看看;又因為他的兩位女兒不諳中文,於是麥淑賢提出出版翻譯結集,便找來見山書店的Sharon (陳莘堯),對方竟一口答應。有趣的是,新作推出已有兩個月,黃仁逵笑說兩女仍未讀過。

也許因為自小就看豐子愷的畫作,黃仁逵的觀察對象多是大街小巷和草根市民,其作品自然就 貼近生活日常。所謂「日常」,即在世俗之中無意識地做著重複的事,無非就是常規的另一種說法,那麼對如此強調日常的黃仁逵而言,日常的魅力在於哪裡?他爽直答道:「細節。日常就是你每天都會做的事,你會覺得很平淡;若你看到一些與上次不同的細節,那種日常才會有看頭。不看細節的話又有何好看呢?」

我好奇他在當下會看出甚麼細節,他卻反問我:「為何見山每天都播爵士樂?」我怎麼知道,大概就是塑造一種慢生活,畢竟書店很常播這類音樂,也就只道是尋常。「是想從這個社區中抽離,帶出外地的感覺,要是想貼近,播旁邊茶餐廳的音樂不就好了」,他說這只是他未經證實的猜測,然後我們不謀而合放空了片刻,放大感官,感受小區脈搏。

據說黃仁逵經常到見山唱歌拉琴,如今好景不常,見山在他的眼中是個怎樣的地方?他出乎意料地答:「書店,就是一間書店。」他以典故解釋,見山看著看著不似書店,終究還是一間書店。人去樓空,總想起親友接連出國移民,黃仁逵表示「正常」,那麼他留下來的原因又是甚麼?「我留下更是正常,為何回家需要理由,為何我不走都需要理由。若他們在遠方能夠心安,沒有那麼多顧慮,離去也無不可,但暫時我沒有這個問題。」

在這座城市,黃仁逵最為珍惜的不只是日常的瑣碎,而是以一種更宏大的愛去說:「整體,包括現在和曾經的缺點,就如〈All of Me〉的歌詞」,他大力吸一口煙,眼望遠方,忽然情切起來,說要去愛這地一切的曲折、棱角以及完美的不完美,乃至學會釋懷,明白我城如四時興替的本質,就要且行且珍重,「適逢其會在此處,我們可以惋惜一些正在消失的東西,但城市本就如此運行,一百年前與一百年後也不會是同一個模樣。」

我手寫我口 最緊要度身訂造

翻開《天一半地一半》,引人注目的是標題的俗語英譯,「三更半夜」譯成 “‘Round About Midnight”,「喧巴嘈閉」譯成 “Hullabaloo”,不直譯更顯雙語玩味。他分享最早接觸的方言入文是七十年代的臺灣作品,「有些作品刻意用方言寫成,當時我沒有看個明白,要憑上文下理推斷」,當時失利的國民黨以國語政策鞏固自身權力,「使你覺得講鄉下話是一種罪,這是一種挺霸道的文化操作,即使英國治港也不至如此。」在現今世代,以粵語入文,是延續香港研究的重要語料,也是保育語言的手段,黃仁逵卻看出是一種反抗,「就如上海、廣州的小孩回到學校只能說普通話,便少了說方言,證明有種語言正在取代母語,而這是有組織的策略——人們感到壓迫才會起身保護粵語。」

他憶述粵語入文向來予人不正規之感,但如今他又不至於堅持每句都要用粵語。他認為語言是服務於人物塑造,而非作品的外部世界,「譬如人物對白,應先檢視他的出身和經歷,而決定用哪一種語言去寫」,就如《天一半地一半》中受觀眾冷落的樂師說:「成擔心機,沒多少人能聽進去。」

談到語言與人物的關係,令我深刻的是他編劇的金像獎作品《籠民》(1992)。當時因為內容太多粗口而被評為三級片,但粗口很常展現出香港人的機智、幽默和靈活性,就如電影中的粗口大多是演員的即場發揮,「三教九流的低下階層、草根市民之間有很多粗口,因為他們能夠用的詞彙很少,所以很常用粗口帶過,但這是沒有惡意的,也不等於他們卑賤。只是大家的生活習慣不一樣,他們不說才不正常。」

解構藝術 黑白有情

《天一半地一半》又以人物速寫的技法描繪了紙紮鋪的阿姑、在街邊午睡的「Z」、老潤記⋯⋯人物速寫,就如我們希望把事物定格。創作者更希望能捕捉靈感,古時人們相信繆思女神,黃仁逵兩者皆不取,只相信自己的感覺,「若然感覺都沒有,其他東西也是多餘的」。我們又常說「創作源於觀察」,他再反問:「怎樣觀察溫度呢?你不是閉路電視,也不是相機,如果只是觀察,是沒辦法創作的,更重要的是整體的感覺。」有感覺,「靈感」自然不請自來。

我們不難發現《天一半地一半》細碎而深厚的情意,文末亦配上他拍的黑白照,雖說黃仁逵的畫作色彩繽紛層次多變,但他向來對黑白照情有獨鍾,說是更能貼近事物的本質。此次二十五張照片統一黑白調,似乎原照片沒有他想要的顏色。他解釋黑白調的層次更美麗,「很多顏色對照片的呈現沒有幫助,別忘了黑白也是顏色。如果那種顏色對你想表現的東西沒有幫助的話,你大可以拿走它;但如果你一早把相機設定成黑白調,你便無法保留好的顏色。」

我不諳藝術,斗膽問句甚麼才是好看的層次,他卻說與藝術無關,「藝術是一種很造作的角度,這只關乎一種平常看事物的觀感。」他以衣服為例,白色底衫與白色冷衫,自然是截然不同的觀感,「我們習慣把顏色和質地區分開來討論,然後把文字上的分離,當成視覺上的分離,其實這是一種漏洞,我們的視覺經驗是在一瞬間完成的。」

黃仁逵說「天一半地一半」,就如意猶未盡與詞不達意是同一事情的兩種說法,這又讓我想起人們將他列為抽象派,他續說:「抽象畫是相對於你認為的具象畫,你認不出個所以來,就認為那是抽象,這種想法是荒謬的,只有無象才是抽象。」就如味覺,沒有固定的顏色和形狀,但也可以為它賦予顏色和形狀——說明許多事物不管有無可指涉、可認知的實體,終究是殊途同歸,我們都透過形象去獲取感官經驗。

創作如呼吸:一種必然的掙扎

談到停頓處,他又拿出煙紙盒和煙草,一捲一黏,吐了幾圈雲霧,他又手執一個益達薄荷糖的小鐵盒,確保不會把煙灰抖得「天一半地一半」。我問阿鬼是否特別喜歡手捲煙,以為是甚麼藝術家的獨有情懷,他卻說:「不是啊,便宜很重要。」有時談文藝談得天花亂墜,卻忘了腳踏實地。

黃仁逵素來不喜被稱作「藝術家」,對於藝術的眾多主義劃分,他一貫先破而後立:「我不相信既有的定義,尤其是一些愚蠢的思維所衍生的定義。而創作就是掙扎,創作就是在既有之中掙扎。」他亦曾說過,創作是整理自己所擁有的東西,然後組合成自己喜歡的東西,對於黃仁逵而言,整理自己「是一種必然的東西,像呼吸一樣無需理由」,但這與掙扎的說法有何關係?他說好像寫日記就要整理當天的經歷,有些人整理得到,就要考慮如何裁剪素材;有些人失敗,卻不關乎文字根基,而是關乎有無感覺,這就是一種掙扎的過程。

一源多井,一井多源

抽過手捲煙,他又點起一枝成煙,香煙不止一種,創作也何止一種,恰似他的創作理念「一源多井,一井多源」。繪畫出身的黃仁逵,把繪畫知識流向其他創作,終於涉獵寫作、攝影、電影,他卻一併視為「創作」,形容創作之間的類型是相生相惜的關係:「創作要從不同窗口看不同的東西,作為入口,你又要有不同入口才能綻開不同出口。」回顧首本散文集《放風》,一度獲得第五屆中文文學雙年獎散文獎,當中附有許多他的繪圖;到了《天一半地一半》,繪畫元素卻轉移到文字裡頭,呈現出電影般的畫面感;偶爾用長句推動節奏,一如他喜歡的「爵士界畢卡索」邁爾士・戴維斯(Miles Davis)擅長的即興長音,盡顯多源藝術。

黃仁逵早於八十年代加入電影行業,曾為四十餘部電影擔任美術指導,其中《七小福》的製作最有親切感,「因為片中的年代正是我的童年,於是資料搜集時便拾回許多回憶。」1987年,他參與爾冬陞的處女作《癲佬正傳》獲得金像獎「最佳美術指導」,他透露梁朝偉一身綠色風褸黃色太陽帽全身被覆蓋的造型,是因為當時他有其他電影在身,故而不能露膚,「幸好他的角色是瘋子,這就是美指好玩的地方。」

闊別片場多年,問他可有技癢,他呼一口煙說:「很多人沒找我,哈哈,找我的我又不懂做。」這並非唏噓之言,畢竟繪畫人可以獨自埋首畫出一個宇宙,電影卻要事事商量,集合眾人力量,自然不太吸引他。他又認為現在的劇本審查很荒謬,令人興致索然,「為何要篩選別人的故事?如果未走出街,就不准人過馬路,那有甚麼意思呢?」

踏入古稀之年,再來多個「四百擊」

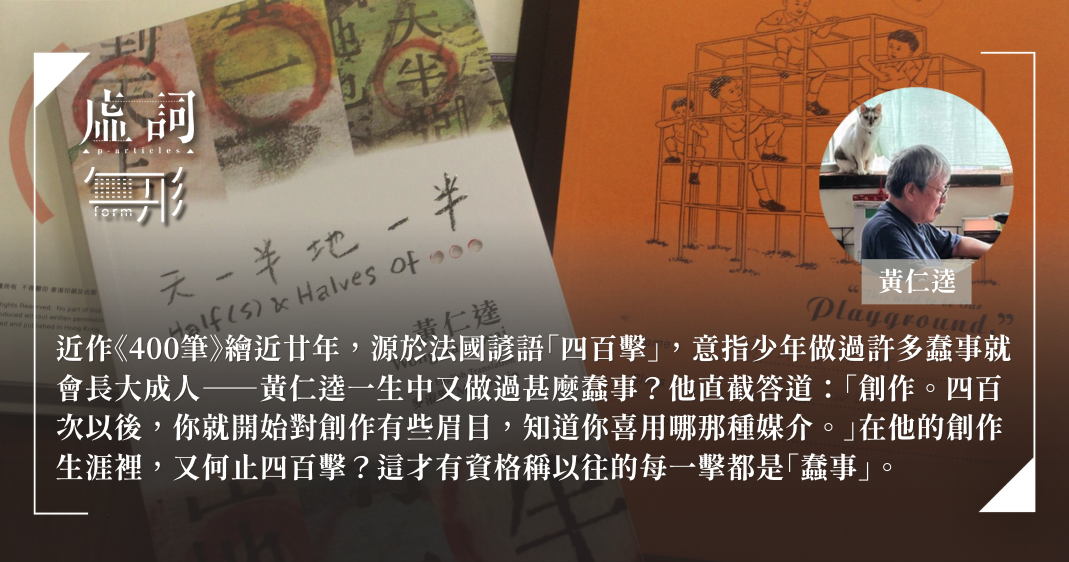

酒債尋常行處有,人生七十古來稀,阿鬼好酒不是新鮮事,卻是個不喜獨酌的酒鬼,不知有否欠下許多人情酒債?來年踏入七十,他的步伐未曾停下,去年年末完成個人畫展以後,陳慧最近出版的《焚香紀》以及連載小說《小暴力》也找回他做插畫,但他從不視創作為畢生追求,「創作是不會停下,也不需要停下,到了要休息的時候就是rest in peace了。」阿鬼還真是幽默,而近作《400筆》繪近廿年,源於法國諺語「四百擊」,意指少年做過許多蠢事就會長大成人——黃仁逵一生中又做過甚麼蠢事?他直截答道:「創作。四百次以後,你就開始對創作有些眉目,知道你喜用哪那種媒介。」在他的創作生涯裡,又何止四百擊?這才有資格稱以往的每一擊都是「蠢事」。

由於他很常描寫老人生活,早於《放風》時期就經常被問是否懼怕年老,轉眼出版二十五年,他已兩鬚斑白,挺著腰板自稱是年老的草根:「只是他們比較吸引我的注意,而這不是我能夠選擇的。何況由出生那天,每天都比昨天老,人人如是,那麼為何要花心思去苦惱不由我選擇的東西?怎樣的生活才是我要選擇的事。」

阿鬼也說過「人類大多不是探尋生命的意義,只是追求安全感」,此點他與常人無異,但他的安全感並非源於被人看見、稱讚的虛榮感,而是源於「在創作的時候和我喜歡的作者連結。雖然我們不在同一個時空,但在作品之中好像形成了一個無形網絡,令我感到不是孤身一人。」阿鬼說喜歡康丁斯基(Wassily Kandinsky)、德庫寧(Willem de Kooning),部分的夏卡爾(Marc Chagall)和畢卡索,聽他如數家珍的時候,我細看他齊整的指甲和鬍子,我知道aging gracefully是可以確切做到的。

回過神來,好像許多問題與新書內容無關痛癢,談了一半天,又談了一半地,黃仁逵卻說沒有這些與創作觀的討論,又如何形成這部著作,然後捻熄煙頭,穿起殘破的黑皮褸戴上黑藍色的薄頸巾就揚長而去,在熙來攘往的太平山街留下幾陣煙霧。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐