書評•評書|納粹意識形態下的兩個女人

女性在納粹或者說法西斯意識型態下其實從未缺席過,甚至還常常被美化成「撐起半邊天」那麼重要,可是,在納粹時代頗受關注、優待甚至跟元首有血緣關係的女性們究竟有多游刃有餘呢?可能在這時期很多著名的女性,尤其是極權社會的反抗者們會跳入讀者的腦海,但今天我們要討論的卻是兩位納粹時代的擁護者——一個是希特勒口中的「我完美的德國女人」(希特勒原話:「My perfect German woman」)瑞芬斯塔爾;一個是元首的千金,被稱為墨索里尼治下最powerful的女人,艾達·墨索里尼。

瑞芬斯塔爾

我第一次知道瑞芬斯塔爾是讀蘇珊·桑塔格的《Fascinating Fascism》。文中,桑塔格通過介紹這位納粹時代的電影導演向讀者指出,瑞芬斯塔爾在戰後依舊作為一名電影導演來拍攝一些記錄片,其中一部就是桑塔格文中反覆提到的《最後的努巴》。這個紀錄片拍攝了非洲的一個原始部落,那裡的人叫努巴人,瑞芬斯塔爾通過自己的鏡頭拍攝下了該部落的文化、風土人情等等,算是在這個部落消失前的記錄。

關於《意志的勝利》

現在我是在桑塔格的新書《論女性》中再次讀這篇論文,記得那時候的中文譯為「迷人的法西斯」。時隔快整二十年了,一個年輕很多的我再次進入我的記憶中——她瘋狂地迷戀上了瑞芬斯塔爾,覺得是怎樣的一個人才能在納粹時期做了自己喜歡的事情,例如導演、表演等等,還拍攝了最著名的納粹宣傳片,卻在戰後全身而退?!怎麼可以?她如果不是像泥鰍一樣滑溜溜,就一定是最聰明的女子啦,否則,怎麼可能說服戰犯審判,她拍攝的紀錄片《意志的勝利》完全跟納粹政府宣傳無關呢?桑塔格自然也針對瑞芬斯塔爾這一最著名也最具爭議的紀錄片/納粹德國宣傳片《意志的勝利》進行了分析。

看過《意志的勝利》的朋友們可能都會有一種感覺就是,難怪宣傳部長戈培爾會非常討厭瑞芬斯塔爾,她拍出這樣一部影片,叫宣傳部長何以自處?!👇下面是一張戈培爾跟瑞芬斯塔爾的合影,不爽之情難以遮掩。

不過,瑞芬斯塔爾卻這樣描述自己的紀錄片《意志的勝利》:「Everything is genuine. And there is no tendentious commentary for the simple reason that there is no commentary at all. It is history -- pure history. 」是啊,整部紀錄片沒有任何的旁白或者想要向觀眾解釋什麼的評論性、觀點性的部分,全部都是在記錄。而究竟《意志的勝利》是不是納粹的宣傳片呢,留給觀者自己去判斷。作為導演的瑞芬斯塔爾堅持自己只是在描述真實的、當時的情境。她這樣的回答很聰明。這位從小學習creative dancing,長大之後成為漂亮的女演員、導演,頗受Hitler賞識,最終聲名鵲起的瑞芬斯塔爾至死都不曾承認自己是納粹意識形態的承載者,更願意以藝術家的身份自居。

關於納粹主義美學

雖說是藝術家,瑞芬斯塔爾卻不特別想承認自己是那種喜歡寫實的藝術家(所以,她的《意志的勝利》到底寫不寫實啊?!)。桑塔格指出,瑞芬斯塔爾說過:「Whatever is purely realistic, slice-of-life, which is average, quotidian, doesn't interest me.」所以,在她的心目中,她是不想與現實接軌的。她所說的《意志的勝利》的寫實,只不過是因為鏡頭下狂熱的納粹德國已經是遠遠出離於現實了而已。桑塔格對於納粹、法西斯或者說極權主義意識形態的總結是我很喜歡的,而以下她所說出的各個方面都能夠在瑞芬斯塔爾之後的藝術追求中按圖索驥。👇

桑塔格說:「For Riefenstahl is the only major artist who was completely identified with the Nazi era and whose work, not only during the Third Reich but thirty years after its fall, has consistently illustrated many themes of fascist aesthetics. 」桑塔格接著講到為什麼說瑞芬斯塔爾的藝術作品不僅在納粹德國時期,就是在納粹德國戰敗後三十年依舊展示了法西斯美學——

蘇珊·桑塔格將《最後的努巴》套用在法西斯的意識形態裡,指出該電影展現了「a preoccupation with situations of control, submissive behavior, extravagant effort, and the endurance of pain」;在電影以「美」為名義的拍攝中,瑞芬斯塔爾展示了納粹意識形態中對於掌控和奴役以一種選美形式的變相存在,「the turning of people into things; the multiplication or replication of things; and the grouping of people/things around an all-powerful leader figure or force.」

除了覺得桑塔格透徹以外,我更是覺得如此看來,或許瑞芬斯塔爾確實是一位成長於納粹意識形態下的女性藝術家,她從來未能跳脫出自己的局限來看這個世界。享壽101歲高齡的她似乎更像是一個法西斯意識形態及美學的承載者,通過她的鏡頭以藝術的名義跟modernity並行不悖,甚至,有時候還交錯縱橫。

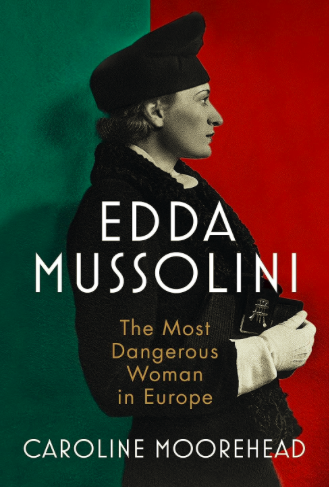

艾達·墨索里尼

艾達·墨索里尼的一生也同樣的漫長而跌宕起伏。她是義大利法西斯領袖墨索里尼的長女,也備受寵愛。她在Caroline Moorehead的新書中被稱作「歐洲最危險的女人」。這也太標題黨了!女性在法西斯意識形態的構建中從來都是從屬地位的,作為半邊天撐起的是家裡、後勤,偶爾有衝鋒陷陣的女性也多是被抽離了女性特徵,幾乎中性的存在(當然,一旦她們被捕,女性特徵中「性」的那部分又會特別顯現出來。)

我是在《歐洲書評》中讀到Sarah Watling「No Man's Land: Can a woman be dangerous yet powerless?」才意識到艾達·墨索里尼的存在的。

艾達·墨索里尼不像是瑞芬斯塔爾那樣,是一個藝術家,有自己的作品;艾達的生命軌跡似乎更展示了法西斯意識形態下女性承受的無力感。

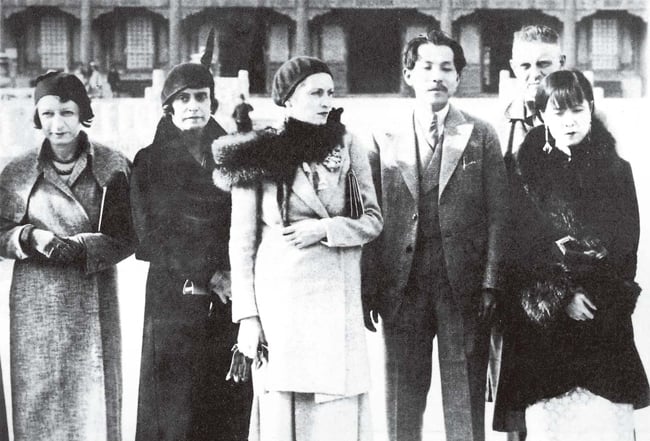

艾達的丈夫Ciano是世襲的伯爵,也是著名的外交家。艾達的丈夫Ciano曾經是義大利駐中國上海總領事,攜家眷駐上海期間還在上海迎來了他們的長子的出生,😄沒錯,墨索里尼的外孫子出生在上海。我很驚訝的發現,圍繞艾達的故事總是跟她美麗的外貌和纏身的緋聞有關。原來在上海如魚得水的艾達·墨索里尼非常喜歡打麻將🀄️,而她的緋聞對象竟是張學良。我搜了一張在公網上張學良跟艾達·墨索里尼的合影,至少我沒看出眉目間有情。

照片攝於1931年二月,前排右一是于鳳至,然後過來是張學良和看著遠方的艾達·墨索里尼。從來,艾達的美貌都備受誇讚,而她作為墨索里尼的長女也為父親的法西斯帝國盡了她的一份力。法西斯意識形態下的女性被告知「已被解放」、「能頂半邊天」,其實,最powerful的女性依舊要在觀點出現重大分歧的情況下乞求父親不要處決自己獄中的丈夫。沒錯,Ciano並不支持當時義大利的軍事計畫,而墨索里尼因此把他投入大牢,是為叛徒,艾達百般求情也沒有讓丈夫躲過殺身之禍,最終自己帶著丈夫的珍貴日記出逃。

照片中的艾達看似堅定,卻在笑容中還是流露出那麼一點asking approval的試探舉動,聯想她作為元首女兒的際遇,不禁唏噓不已。

女性在法西斯意識形態下以情婦的身分出現並不少見,甚至司空見慣。連希特勒口中「最完美的德國女人」瑞芬斯塔爾也曾坦承說到,如果不是希特勒太缺乏性吸引力,自己早就成了元首的情人啦!😅(這不是說Eva瞎嘛)

無論怎樣,她們的一生都在坦承與不坦承地面對過去、邁向未來中度過了,至於是否能真的走出法西斯/納粹意識形態的陰影,我想只有一個人有面對真相的勇氣才有解吧。

桃花潭水深千尺,不及讀者送我情❤️❤️❤️

- 来自作者

- 相关推荐