中央巿場的日暮時光

「你住附近嗎?為甚麼帶着照相機?」

「沒有,我住大里那邊,休假出門走走。到處拍。」

休假日約了山包團長去一中街看妹,落錯車,距離目的地半小時腳程。看看下一班公車要1.5小時以後,既然無事,沿路走拍。在五權路上茶行給一對老夫婦截住搭訕,夫人強烈推薦︰「我以為你特地來拍照哩。這裡到六月而已,很多人來拍樓梯呀、郵箱甚麼的。」

我很驚訝︰「可以拍嗎?」

「可以呀!下面是地下室,最高到四樓都可以拍。」

「上面是住家?」我怕住家不方便拍。

「都可以上去,大部份搬走了。我們也要搬囉,搬到大里的社會住宅。」

「茶行呢?會繼續開嗎?」

「不了不了,退休。」這樣不可惜嗎?「不會可惜,在這邊幾十年了。新家很方便呀,有電梯,出門有全聯。人要往前看嘛,前面很好呀,方便多了。」

走訪老區這幾年,第一次遇到老店主人面對歇業,不覺得可惜。我還想再聊,店主催促︰「你趕快去拍啦。先去地下室,地下室關五點鐘關門。」只剩十五分鐘而已,謝謝謝謝,先下樓,拜囉。

公有零售巿場

戰後台中湧入一批隨國民政府遷台的外省族群,部份聚居在柳川上游,他們以木材、竹竿自建房屋,坊間為稱「克難屋」。「克難屋」結構像中國南方常見的吊腳樓、大澳棚屋一類。想當然,此類臨時建築不會獲得政府批准,遷台初年,政府也管不了那麼多。

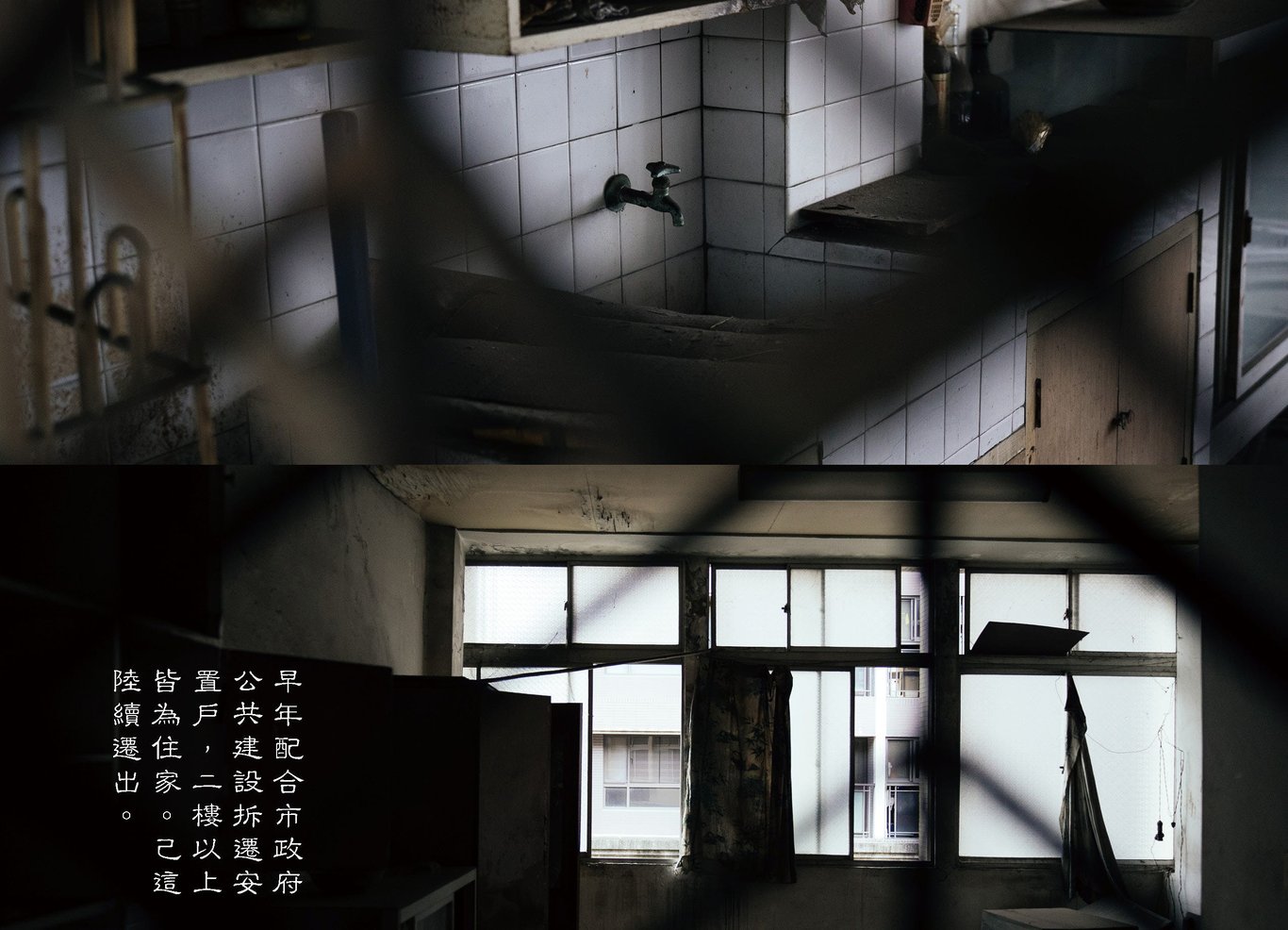

直到1977年,台中巿政府銳意拆除柳川上游的違規建築,因而蓋起了「中央巿場」。拆遷戶可選擇住建巿場二至四樓的住家。台中的「估衣巿場」也在違建區之內,營運的商販則遷至中央巿場地下室繼續營業。

拍攝當日,儘管多數商販已遷離,地下商場仍處處可見衣飾店的用品擺設,充滿70–80年代的服飾風格。有一些民國風、校園風的衣飾店,有一家用洋文名字,緊鄰一家小香港。都是2000年以前的潮流。

地下商場店鋪分行分列,前後各有一個較廣闊的公共空間。一個是柱子較多的空間,感覺是擺攤區。洗手間隔壁的空間,看來是垃圾房。整體氛圍與香檳大廈地下室挺像,也許當年兩岸三地的設計思維很接近。

樓上居,樓下鋪

華人習慣前鋪後居,尤其在清末民初的街區規劃。一棟唐樓,樓上是住家和倉庫,地面是鋪位,騎樓擺攤。深水埗當鋪依然保留這種垂直規劃。

中央巿場的規劃思路大抵如此,人們晚上住在二至四樓,白天到樓下商鋪工作。二至四樓的居住空間狹長而幽暗,沒有公共空間。這邊的長廊總讓我想起梨木樹邨,適合拍鬼片。住戶真的都搬遷了,只剩廊頭廊尾一兩家,洗好的衣服掛門外。一副打到嚟才遷東西的悠然。

緩步登上天台,以為是曬衣場,卻原來是花圃。一行行綠色植物,叫不出名字,看起來仍然有人照料打理。如今已很難想像當時人的居住和鄰里關係,清清冷冷,沒有人氣,也沒有拆遷前夕的肅殺。隨着歷史消逝,是自然,也是必然,何須抵抗,強說苦難?

中央巿場,又名台中公有零售巿場,興建於1977年7月,。將於2026年6月熄燈。巿場一樓和地下層是零售攤販,二樓以上是住家。住戶多半已遷居到相關單位安排的社會住宅,50年前年輕的生意人,許多已屆退休年齡,在新的社區開展新的生活,未必是那麼難過悲哀的事情。

==========================================

每周一則城巿故事。突破點對點生活模式。

邁開腳步,劃出舒適的平面。

喜歡原地遊的內容,請接續以下方關注更多動向:

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!