作品與人品:讀董啟章的《心》有感

農曆新年快到了,又是時候重溫經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》。真不敢相信,那已經是 22 年前的作品。

電影中,劉德華飾演的麻將大俠教曉我們「牌品好,人品自然好」,不過在創作方面,作品好,人品卻不一定好。自從 5 年前,不,回想起來是 10 年前,只是當時還不自覺,我開始對應否被歌手的人品影響對作品的喜惡感到困惑。如果你也是香港人,也喜歡廣東歌,很可能理解到這份困惑的時代背景。

年費訂閱《區塊鏈社會學》週報,獲贈 20 鎂《心》電子書。

數量有限,送完即止。

作品的圖靈測試

我不懂藝術,藝術評論我「識條鐵」,但至少知道欣賞作品不該帶著成見,被作者的私生活影響,是藝評人的普遍共識,因人廢言並不恰當,更是常識。

有一次,我在一拳書店出席文善新書《不白之冤》發佈會,會上偶然談到相關話題,遂就我的疑惑向在場嘉賓請教,當時資深小說家譚劍的回應,讓我留下深刻印象。譚劍除了小說也熟悉古典音樂,他以知名德國作曲家、劇作家,寫出結婚進行曲的華格納為例,表示音樂歸音樂,即使華格納私生活上是個絕世渣男,又極端歧視猶太人,我們也不應抹煞他在音樂上的傑出成就,否則就會錯過偉大的樂章。

這個道理我本來就明白,得到譚劍的確認,我再嘗試在聽音樂時集中在作品本身,摒除成見,不去考慮歌手的人品與政見,努力過後卻只能定論,我實在做不到。越來越多我曾經喜歡甚至沉迷的歌曲與歌手,我不想再聽到,不想再見到;歌仍是那些歌,唱功還是那份唱功,我卻無法再欣賞了。我想,反正自己不是藝評人,聽歌不妨純粹獨樂樂,既然做不到純以技藝評判,還不如就按自己一套好了,不但不再勉強區分作品與人品,反而比以前更加把兩者一併考慮。

我並不是說要將創作者與歌手的人品列作評定作品的因素之一,更不是說「人品好,作品自然好」,而是更根本地,對我來說,作品本就是創作者人品的延伸。在資訊爆炸,人工智能年代,永遠有著十倍速都欣賞不完的各種創作,我越來越發現,單憑技藝不足以感動我,作品裡面,必須帶有創作者本人。所謂「有人」,重點並不是由真人創作和演繹,更在於創作者往作品注入自己的生活甚或是生命,透過作品回應時代。

很多時樂隊和唱作人特別吸引,正是由於他們訴說自己獨有的故事,追隨一隊樂隊、一位唱作人就是和他們一起成長,同喜同悲,即使缺乏最優秀的曲、詞、編、監團隊,演繹還不到頂級水準,也可能帶來感動。反過來,再出色的演繹,假如異化於歌手的生活,歌曲所帶的訊息純屬人設,好作品依然是好作品,但必然不會是我喜歡的作品,在不久將來,甚至沒法回應人工智能創作帶來的挑戰。

流行曲作為群體創作尚且如此,寫作就更甚,否則,為甚麼不用 ChatGPT 就好了呢。作品裡面「有人」,是作為欣賞者的我對創作的「圖靈測試」。

書迷眼中的董啟章

有了以上的感悟,我反過來檢視,作為文字創作者的我又有否做到自己對創作者的要求。我的答案是,偶爾。

我的部落格叫作 chungkin Express,取名直白得過份,意思正是我的表達(chungkin 是「重建」的港式拼音)。近年隨著社會變化,或許也因著個人成長,我越來越強調寫作的公共性,把 web3 公民教育視為個人使命,自覺書寫公共議題才對得起讀者,3 年前把跟部落格同名的週報重新定位成《區塊鏈社會學》,偶爾寫得太累時滲入一篇碎碎念,就頓覺心虛。

然而,讀者的反應卻往往跟我的想法背道而馳,不少人表示比較喜歡讀我寫日常生活的「憨人日記」,反而我用上九牛二虎之力去寫的科普長文,還沒按發布鍵,就能預計到將會是票房毒藥。我跟讀者交流時戲指大家八卦,死撐揚言不以 like 數擬定題目,背地裏,我很能理解讀者的這份心情,只因為,我也是個讀者。(也八卦作者的私生活?)

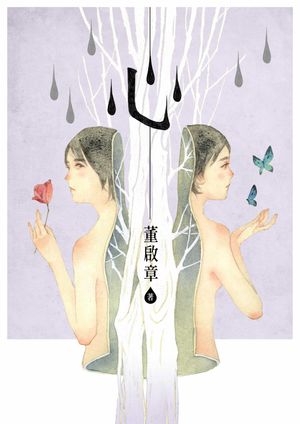

去年飛地出版社以全新形式再版《天工開物.栩栩如真》,我「出櫃」公開董啟章先生(下稱 D)書迷的身份,日前他再版《心》,我因此重讀一遍,除了獲得更深入的理解,也受到更深刻的感動。在寫作的領域,我無論質和量都無可能跟 D 比擬,但硬要類比的話,《心》就像是小說家 D 在芸芸野心勃勃的大部頭著作以外,稍事休息的「憨人日記」,表面上取材缺乏公共性,實質上更能滿足「八卦」的讀者。

簡單介紹一下背景。董啟章於 1992 年出道,1994 年獲得兩項聯合報文學獎後,1995 起出版多部短篇小說合集、校園小品、長篇小說和 V 城四部曲等,作品屢獲殊榮,並數度改編成舞台劇。2005 年,大長篇《天工開物.栩栩如真》出版,揭開自然史三部曲的序幕;2007 年,第二部曲《時間繁史.啞瓷之光》面世;2010 年,第三部曲上篇,《學習年代——物種源始.貝貝重生》出版,故事彷彿預示了香港的未來,D 以小說介入社會,「在世界寫作,為世界而寫」的定位越來越清晰。然而,隨著系列故事發展越來越龐大,故事計劃趕不及社會變化,數十萬字的稿件多次修改重寫而未能演化成滿意的作品,令 D 陷入瓶頸之餘,更於 2013 年患上焦慮症,大半年後好轉。

2014 年,D 獲選為香港書展年度作家,同年台灣爆發太陽花運動,香港由佔中演化到雨傘運動,自然史第三部曲下篇還未及完成,設定就已經跟現實世界出現巨大落差,「勉強寫下去,也只能變成像瘋子一樣的自說自話。」D 如是說。D 焦慮症復發兼日趨惡化,「強烈地感受到一個瀕死病人的所有病徵——心跳急速、呼吸困難、無法進食、肢體無力、全身疼痛」。正是在這個背景下,神秘女子「心」こころ闖入 D 的生活,以他為主角,經他的手寫下《心》並於 2016 年初出版,不但以心藥逐漸治好心病,更引領 D 脫離創作的困境,其後寫下《神》、《愛妻》等多部長篇小說,再獲殊榮,創作道路重回正軌。

以老土又不文藝的說法,《心》是「董啟章 2.0」的開端。不難想像,踏入晚期的小說家 D 為甚麼會選擇以《心》的再版,揭開「董富記文字工場」自主出版計畫的序幕。

《心》和分別心

從純文學的角度,《心》或許不是 D 豐富的作品中最優秀的一部,但這部注入了大量個人元素的私小說,卻肯定是「最董啟章」的作品。

打從初期的《地圖集》,D 的作品就帶有讓人難分真偽的特色,唯獨是《心》,雖然同樣是虛構小說,卻給人無比真實,甚至有時露骨的感覺,幸好連他自己都在新版序說「把自己患上嚴重焦慮症的幾年間的經歷,以最坦白和直接的方式,毫無保留地展現出來」,不然我又得懷疑自己是不是再次被「獨裁者」D 玩弄於股掌了。D 曾說虛構小說也具有真實性,以往我以為只是「語言偽術」,但這番重讀《心》,我總算領會到當中意涵;應該說,對於感受的表達,虛構裡頭的真實甚至比如實記錄有過之無不及,寫實記錄與描述焦慮症的經歷,不可能表達到《心》的深刻。

即使你從未讀過 D 的小說,《心》也會是一個很好的切入點,雖然字數不少,但分成 56 個數千字的章節,既連貫又不妨礙單篇閱讀,除了小量佛偈比較禪,全部以平易近人的筆觸寫成,包含敘事、對話、獨白、寫景等多種文體,卻揉合得流暢自然,毫不突兀。此外,小說的核心隱喻也非常明顯,就連從未受過文學訓練的我都能意會,細聽 D 如何跟心對話,又如何從虛構中虛構出另一位女角安賽(anxiety),從糾纏不清的三角關係,最終理清到身心不二,讀來驚心動魄,卻又趣味盎然。

前面提到,我常糾結於個人與公共寫作之間,處於一方面以科普為志業,另一方面讀者對我的日常生活更感興趣的兩難。這番重讀《心》,被平時天然呆但偶爾流露睿智的こころ點醒,深受啟發。挪用こころ一針見血的原話:

「分別心!從一開始,你設定的自我與他人的對立,就是分別心造成的妄念。因為是妄念,所以加以超越的意圖也就不會成功。」

原來,我執著於世界的重要性超越自己,表面上是謙卑,實際上卻把個人與群體對立起來,把自己看得太特別,甚至是帶點自負了。事實上,讀者對我的科普文章興趣缺缺,原因跟我不欣賞缺乏故事的流行曲類似,是我太有意識書寫公共議題,作品沒有了自我,讀者自然也就沒法跟作品連結。既然我是世界的一部分,只要能放下分別心,用心生活,即使我書寫的是自己這個普通人,也必然帶有若干普遍性,引起同代人、同行者與有著類似經歷的讀者共鳴。書寫自己,到頭來也是書寫世界。

這麼簡單的道理,D 一定是 8 年前就從こころ身上學懂了,才得以放下執念,從容面對自然史三部曲的有疾而終,由外向而內向,創作出精神史三部曲。

《心》、《神》、《愛妻》之後,D 繼續孜孜不倦創作,儘管不再刻意強調回應世界,作品卻從未離地,在過渡作品《命子》及新嘗試《後人間喜劇》後,近作《香港字》從生活出發,滲入大量歷史資料卻不減趣味,毫不刻意帶出道理,卻又以極為獨特的視角回應時代,雖然並未在文壇引起激烈回響,在我心目中卻是再創高峰。

自主出版連結讀者

關於透過作品跟讀者連結,《心》除了內容方面注入 D 的心,也在出版形式上進一步體現。

不愁沒有出版社代勞的 D,這次捨易取難,自主出版《心》,從頭到尾監製每一個環節,跟編輯、設計師、技術人員和銷售通路合作,與每位讀者直接溝通,親手簽發每一本書,更出盡法寶,送出珍藏的絕版舊作、實體印刷版《心.特集》及《心之映象》NFT 等禮物。

除了連結讀者,D 耗費大量心力,冒著被誤解為炒作的風險自主出版,也是為了向面對困境的業界示範自主出版的可能性,同時「為作品提供一個永久儲存和自由傳播的載體,以補充紙本書的局限。」

即使你不是 D 粉,甚至嫌他的小說又長又難懂,相信也沒法否認董啟章先生把作品與人品整合到極致,在世界寫作,為世界而寫,一路走來,始終如一。

(首 100 位讀者可獲贈紙本《心.特集》及《心之映象》NFT)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐