巴克敏斯特·富勒在1962年预言了在线教育,加入了TED、Netflix和Pandora的元素

编译自:Buckminster Fuller Presages Online Education, with a Touch of TED, Netflix, and Pandora, in 1962

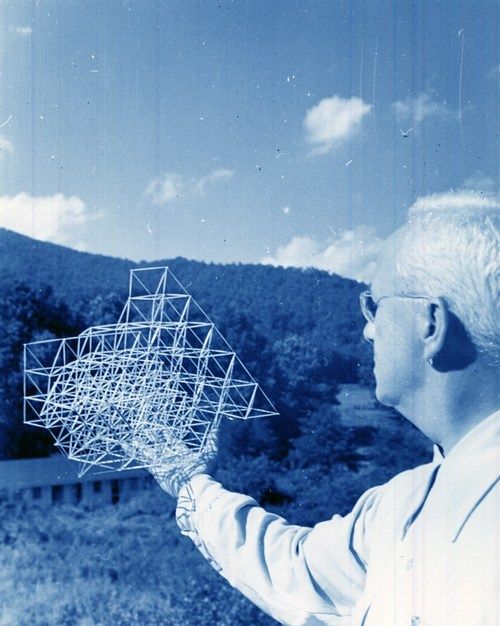

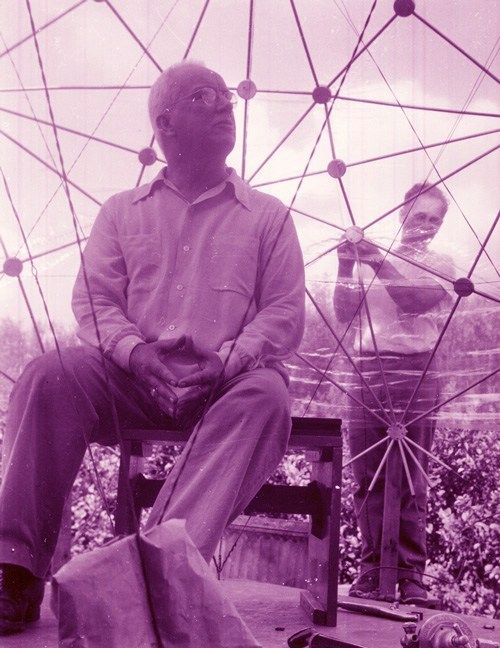

1962年,巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller,1895年7月12日- 1983年7月1日)在南伊利诺伊大学做了一场关于教育未来的预言性演讲,旨在“通过设计能力而不是政治改革来解决问题”(solving problems by design competence instead of by political reform)。它最终被出版为《教育自动化:面向新生人类的综合学习》——在线教育的先见之明比我们所知的网络早了几十年,也比MOOCs的黄金时代早了半个世纪,TED和Pandora的元素混在一起。

富勒开始追溯自己在传统教育中的坎坷起步,以及他最终对体制的幻灭:

我是一个新英格兰人,我还未成熟就进入了哈佛。我太天真地爱上了一个我自己想象出来的、特殊的、浪漫的、神秘的哈佛——一个由超级运动员和迷人的、成熟的、世俗的英雄组成的奥林匹克世界。我是家族里上哈佛大学的直系第五代。1913年,在第一次世界大战之前,我来到了哈佛,发现自己主要参与了与哈佛教育体系完全无关的阶段。例如,因为我曾是预备学校橄榄球队的四分卫,而在我之前的四分卫经常成为哈佛橄榄球队的四分卫,我曾希望自己也能遵循这个先例,但我摔断了膝盖,这个雄心壮志落空了。

[...]

虽然我以优等生的成绩进入哈佛,但在大学期间,我的成绩只有“好”和“及格”,青春期的我把这看作是一件苦差事,只是为了获得在哈佛生活的权利。但最重要的是,我面临着社团等社交问题。

[...]

这些产生的问题通过在第一次世界大战后建立的伟大(希腊)“房屋系統”(House system)中得以解决。我的父亲在我很小的时候就去世了,尽管我的家庭相对贫穷,但我是从一所面向富裕家庭的预备学校来到哈佛的。我很快发现,如果我非常富有或者有一个父亲照顾我,我就不会像以前那样加入社团,因为社团的大部分成员资格都是由社团的研究生委员会预先安排的。我对即将到来的情况感到震惊。我没有预料到这些社交发展。我突然看到哈佛有一个我做梦也没想到的阶级制度。直到那时,我才意识到有一个社交阶级制度,有不同等级的公民。我的思想一直是理想化的民主。有些人运气好,有些人运气不好,但不是因为他们不平等。我以为自己会被那些和我一起长大的男孩子们排斥或同情地容忍...我对自己理想主义的哈佛世界的瓦解感到恐慌,假装“嬉耍”,逃课,然后被“开除”。

离开大学后,我开始工作,努力工作。没过多久,哈佛就收到报告说我是个能干的好孩子,我真的应该回到大学去;所以哈佛把我带回来了。然而,我现在被认为是一个特立独行的人,我没有见到我的老朋友;伤害太多。我又一次逃课,花光了一年的零花钱,又一次被“开除”了。在我第二次被“开除”后,我再次努力工作。如果不是第一次世界大战,我相信大学会再次接纳我,我也肯定会再次被“开除”。每次我回到哈佛,我都进入了一个焦虑不安的世界,而不是一个教育机构,这就是问题所在。

但是,以公开反对专业化而闻名的富勒,无论如何还是设法接受了教育,“在适当和缓慢的过程中”——“他自己的探究、实验和自律”。在他“哈佛惨败”后的30年里,他被邀请到世界各地的106所大学担任“讲师、评论家或实验神学院学者”,其中包括普林斯顿大学的9次、麻省理工学院的8次和康奈尔大学的4次。

然后,在他被哈佛开除47年后,哈佛大学的院长邦迪(Bundy),当时肯尼迪的白宫顾问之一,邀请他回到哈佛作为查尔斯·艾略特·诺顿诗歌教授(Charles Eliot Norton Professor of Poetry)——这是一个声望很高的职位,旨在强调来自不同领域的思想交流的价值,借用“诗歌”这一概念最宽泛的定义,还有翁贝托·艾柯、T.S.艾略特、E.E.卡明斯、豪尔赫·路易斯·博尔赫斯、伊塔洛·卡尔维诺和伦纳德·伯恩斯坦(Leonard Bernstein)等名人。富勒不是传统意义上的“诗人”,尽管他对《主祷文》(The Lord’ s Prayer)进行了诗意的科学修订,他写道:

该职位之所以成立,是因为其捐助者认为,大学需要引进那些长期以来主动进行客观实践的人,这些实践反映了教育工作者所收获的智慧,而这些实践可能会使大学重新焕发生机。哈佛的教授中有艺术家、剧作家、作家、建筑师和诗人。“诗人”这个词在这个诗歌教授的职位上是一个非常笼统的术语,指的是在一个大多数人都在区分或“拆开”事物的高度专业化的时代里,把事物放在一起的人。这个教授职位的基本条件是要具有整合各种思想的能力。

富勒考虑是什么使他有资格担任这个职位:

按照我自己的规则,我不能自称有什么特殊的爱好或能力。我没有什么特别之处,除了我认为我在一个综合方式中是持久的和好奇的。我学到了很多;但是我知道的不多;但是我所学到的,是通过反复试验学到的。我对自己获得的微薄智慧充满信心。

他告诫说,传统教育激励和衡量恰恰相反——不是“以综合方式探究”的能力,而是狭隘地记忆,这反过来抑制了创新:

我相信,人类的特点是对新生命的特别热爱,但却一直在误导新生命,以至于新生命总是处于比被父母遗弃在荒野中更不利的境地。

[...]

我们的科学基金会和其他科学领袖已经制定了一种审查程序,在这个程序中,他们探索发现一个有能力的学生是否能够忘掉他所学的一切,因为经验表明,如果他想成为一流的科学家,这是他必须做的事情。科学的前沿如此之广,几乎每天早上,我们昨天的许多假设都被发现是不充分或错误的。前沿的发展速度是如此之快,以至于在这类事件发生的一年中,昨天的许多概念都已经过时了。

[...]

我非常确信,人类天生就具有全部的智力能力,人类不会在天赋和能力方面给任何其他人增加任何东西。在教育过程中通常会出现的情况是,教师的能力是迟钝的、超负荷的、塞满了的、麻木的,以致于当大多数人成熟的时候,他们已经失去了许多与生俱来的能力。我长期以来的希望是,我们可能很快开始意识到我们正在做什么,并可能改变“教育”过程,以此来帮助新生命展示其强大的先天能力。

富勒在历史性的登月前几年写道,尽管这些宇宙壮举可能对科学、技术和文化进步的令人钦佩的渴望,“在人类前进的历史中,没有什么比教育过程中的向前发展更令人惊讶和突然的了”。他对移动、时光平移、远程通勤教育的未来提出了一个有先见之明的愿景:

今天,我们变得异常灵活……总体而言,世界正从牛顿静态规范走向爱因斯坦全运动规范。这是历史上此刻发生的最重大的事情。我们变得越来越“快”,死者的墓地越来越不符合逻辑。(教育规划者)必须为“可移动”(mobile)的人服务,从某种意义上来说,他们真的没有基础……

然而,注意到世界人口正以指数速度增长,越来越多的人需要接受教育,他在展望教育的未来时,提醒我们必须扎根于历史,与前人的伟大思想保持联系。(马西莫·维格内利[Massimo Vignelli]的著名论断“没有历史感的设计师一文不值”[a designer without a sense of history is worth nothing]同样是正确的,毕竟在任何领域都是如此。)富勒写道:

新生命需要从这种认识中得到启发:它具有各种各样的新优点,这些优点是通过未知的、默默无闻的智力探索英雄们的伟大奉献,以及人们在黑暗中探索时直觉上非常忠实的完整性。除非新生命高度欣赏那些已经过去的生命,否则它将无法有效地利用其遗产。如果它欣赏对遗产的全面热爱,它将不会像可能的那样再生和受启发。

接着,他概述了让我们世界的“新生命”获得普及教育的技术进步,描述了一个预示着基于网络的在线教育概念的范例,结合了TED演讲的高生产价值:

我拍了我的孙子们看电视的照片。如果不考虑“价值”,一个孩子对他收到的信息的实际专注程度是惊人的。他们真的“锁定”了。如果有机会在他们需要的时候获得准确、合理、清晰的信息,他们会以最有效的方式去追求并抑制它。我很确定,我们很快就会开始做以下事情:在我们的大学里,我们将挑选那些在研究或教学中担任教员领导的人。我们不会要求他们每年都在课程卡上做同样的讲座,发现自己面对另一屋子的人,问自己,“我去年说了什么?”这是一个让教员麻木的例行公事。相反,我们将选择在各个领域都是权威的人——在各自的部门和领域里最受尊敬的人。他们只会给一群人讲授一次基础课程,这些人包括他们自己学科的专家和在他们的领域没有特殊训练的聪明的孩子和成年人。这个讲座将被记录下来……他们将制作讲座的活动录像以及高保真磁带录音。然后教授和他的同事们会反复听这段录音。

“你说得很好,”他的同事可能会说,“但我们听到你在其他时候说得更好一点。”教授随后发表了更好的声明。这样就开始对磁带进行彻底的返工,清理,再清理一些,就像在电影剪辑中一样,新的说明性的“素材”将被添加进来。整个大学部门将花数月甚至数年的时间来改进图片的信息和概念。想要进入大学的研究生们,也有资格和有能力的人在一起,这些人可能要花一年的时间来准备一部节目。它们甚至不依赖于原始演讲者的措辞,因为那个人的措辞可能对他真正的基本概念和信息非常不合适,而这应该是一流的。他的知识可能非常丰富,但他可能是一个糟糕的演讲者,因为糟糕的说话习惯或假牙。另一个声音将接替他的任务,把他的原话讲清楚。其他人将使用通讯专家、心理学家等逐渐处理录像带和电影胶片。

例如,我很肯定有一天我们会学习像爱因斯坦相对论这样的学科,随着这门学科的“爱因斯坦”和他的同事们为此努力了一年,我们最终会把它简化为这门学科的“网络”,并得到发表最初演讲的“爱因斯坦”的热情支持。什么是“网络”将会被很好地沟通,以至于任何孩子都可以打开一个记录设备,一台电视,获得爱因斯坦清晰的思维,并迅速而坚定地获得它。我很确定我们将会有教育的研究和发展实验室,在那里教师们将成为非凡的电影纪录片的制作人。这将是一个新的教育大趋势。

富勒注意到这些“纪录片”将以各种方式发行,他甚至预言了内容推荐算法的反馈循环,设想了一种教育的Pandora:

有一个直接的,固定的,无线的连接,与个人的实际直接联系;它是双向的。因此,接收信息的人可以回应说:“我不喜欢它”。他可能会说“是”或“不是”。这种“是”或“不是”是二进制数学系统的基础,并立即带来了现代电子计算机的“语言”。随着双向电视的出现,民主的全民公决将不断显现,民主将成为所有人、所有人最实际的工业和太空时代政府形式。

一个人不仅可以在双向电视上说“我不喜欢它”,还可以通过波束拨号(不需要懂数学)说“我想要某某数字”。也有可能通过这种双向电视与个人家庭的联系,同时发送出许多不同的节目;事实上,只要有双向串口的接收设备和程序就足够了。有可能有大型的中央文献仓库——伟大的图书馆。孩子们可以通过电视在本地获取一个特别的节目信息。

虽然富勒承认传统学校的“一般照看孩子的功能”和这些社会经验对孩子的价值,但他认为,这种新的远程教育模式还提供了更多的好处,可以让孩子独自思考。他用几年前见过的爱因斯坦来说明他的观点:

当爱因斯坦想学习时,他不会坐在教室的中央。那可能是他能去的最糟糕的地方了。当一个人真正在思考时,他是极度孤立的。他可能会设法把自己隔离在中央车站,但这是无视环境,而不是因为环境。学习的地方不在教室里。

富勒认为,这不会威胁到传统大学,而是通过让教育服务于人类文化的更广泛目的——不仅仅是记忆,而是一个关于如何生活的镜头——来巩固传统大学并增强其力量。他乐观地认为:

教育将主要关注探索,不仅是发现更多关于宇宙和它的历史,而且是关于宇宙试图做什么,为什么人类是它的一部分,以及人类如何能够,也可能在宇宙进化中发挥最大的作用。

[...]

大学将会是很棒的地方。学者们将在那里呆很长一段时间——他们的余生——同时他们正在发展越来越多的关于人类整个经历的知识。所有的人都将在适当的程序中环游世界,就像每天例行的搜索和探索一样,经历模式化的世界将无处不在——来自世界各地的所有学生。这都是正在向我们袭来的新模式的一部分。

富勒在《教育自动化》(Education Automation)的其他部分更详细地阐述了他的先见之明,包括一些关于教育的复杂政治的永恒评论。同时,用他对《主祷文》(The Lord’s Prayer)的科学修订和他反对知识专业化的观点来补充它。关于传统教育之路的当代替代方案,请参阅史塔克(Kio Stark)的《不要回到学校》(Don’t Go Back to School)。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!