時代的切片——墨爾本NGV三年展

我住在離墨爾本市中心開車要40分鐘的地方,若是仰賴大眾運輸,那通勤動輒70分鐘起跳。作為(自嘲的)鄉下人,一年進城的次數屈指可數,不需要沐浴淨身才能瞻仰城市風華,但總想著要如何安排行程才能最大化進城的意義。

即便不進城,日常生活也能照樣輪轉康健安好,但城裡總有很多新鮮事——這次想起前陣子台灣朋友來墨爾本玩時推薦NGV(位於墨爾本的維多利亞州立美術館)的三年展。

三年展,顧名思義是三年舉辦一次的展,移居墨爾本還不到三年的我沒趕上前一次。去年年末,則有幸在北美館看了雙年展,但我其實不懂雙年、三年展這種形式在展覽界有什麼地位。於是我估狗「雙年展」,得到以下尖銳的評價:

雙年展其實就是國際藝術發展的弱勢區域企圖以小博大的高CP值戰術。雙年展於早期最樸素的策略便是企圖透過短期、且資源集中式的投資,在一定期間內群聚高密度且高質量的作品,藉此對內開啟面向世界藝壇的「櫥窗」;對外則透過「亮點式」的操作,來吸引國際專業工作者的駐足。

不過,這種什麼都有、樣樣精彩的展覽形式,確實讓我這種藝術資質平庸的參觀者很享受,不抱任何期待前往NGV,像是充滿巧遇的buffet(然後還免費入場!)。

比起古典藝術,我更喜歡現代藝術,大抵是因為其背後想回應的社會議題比較能讓我有所共鳴。就這點來說,三年展像是一面與世界連結的大網,將世界另一端正在發生的事送至眼前。

例如以「Megacities」為題,邀請上海、雅加達、首爾、新德里、開羅、聖保羅等城市的攝影師用影像來展現他們看到的城市急速蛻變下的人們,有喜悅、痛苦、交通壅塞、天際線混亂、節慶等生活百態。

另外一個則是澳洲人最愛、趕上健康養生風潮的酪梨,墨西哥藝術家使用深褐色的酪梨外皮製成了一個精緻的矮櫃,諷刺墨西哥的熱帶雨林土地因種植酪梨被砍伐,引發許多原住民部落的抗議還有環境永續的衝突。

另一方面,三年展也如同一道時代的切片,雖說是又一個「三年」,但2021到2024這期間的三年,COVID在人類歷史上有著難以抹滅的意義。此展中唯一一位台灣藝術家的作品,將用於隔離人群的紅龍柱四腳朝天,象徵疫情期間人們被迫習慣防疫政策使日常生活天翻地覆:

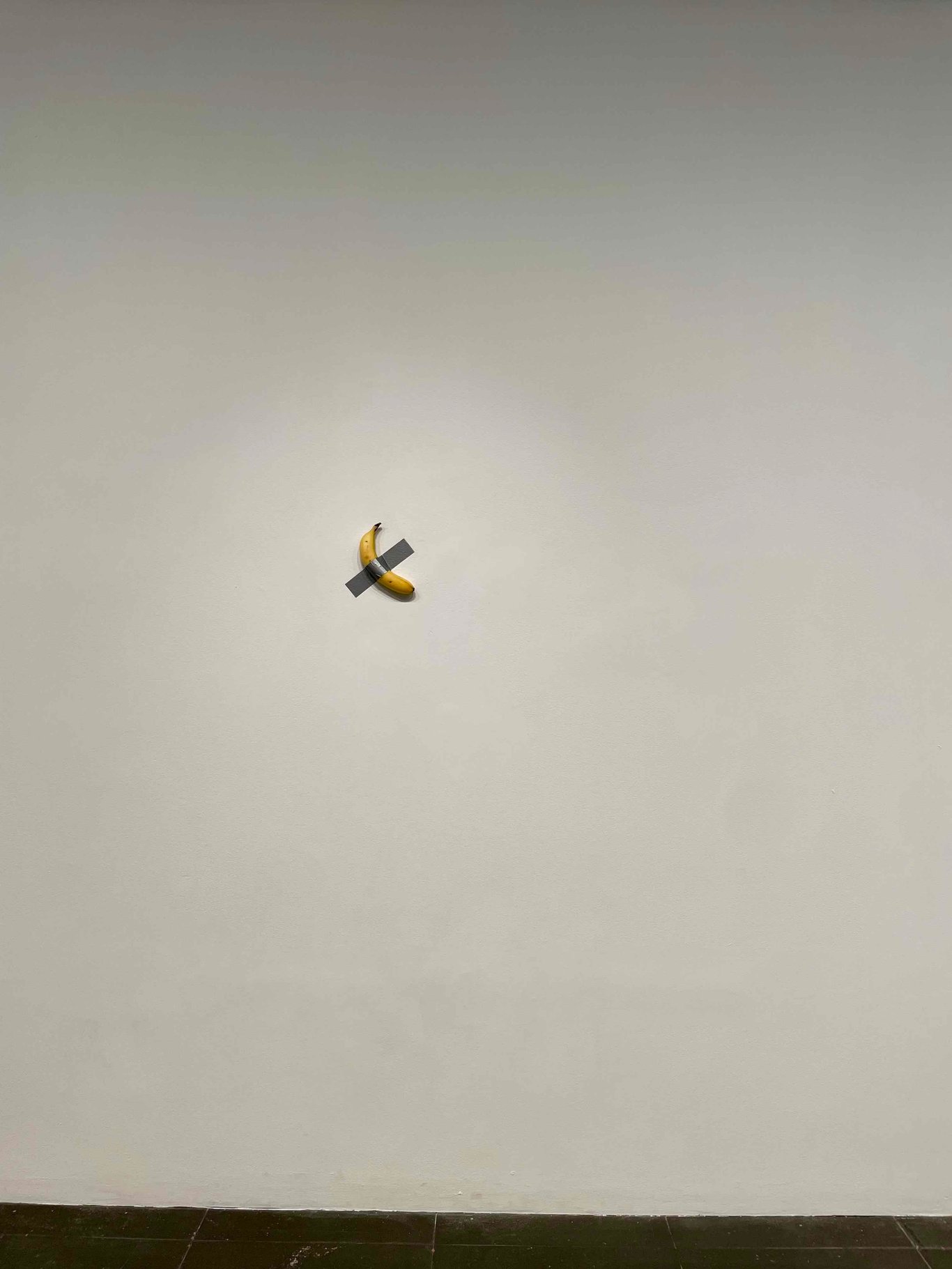

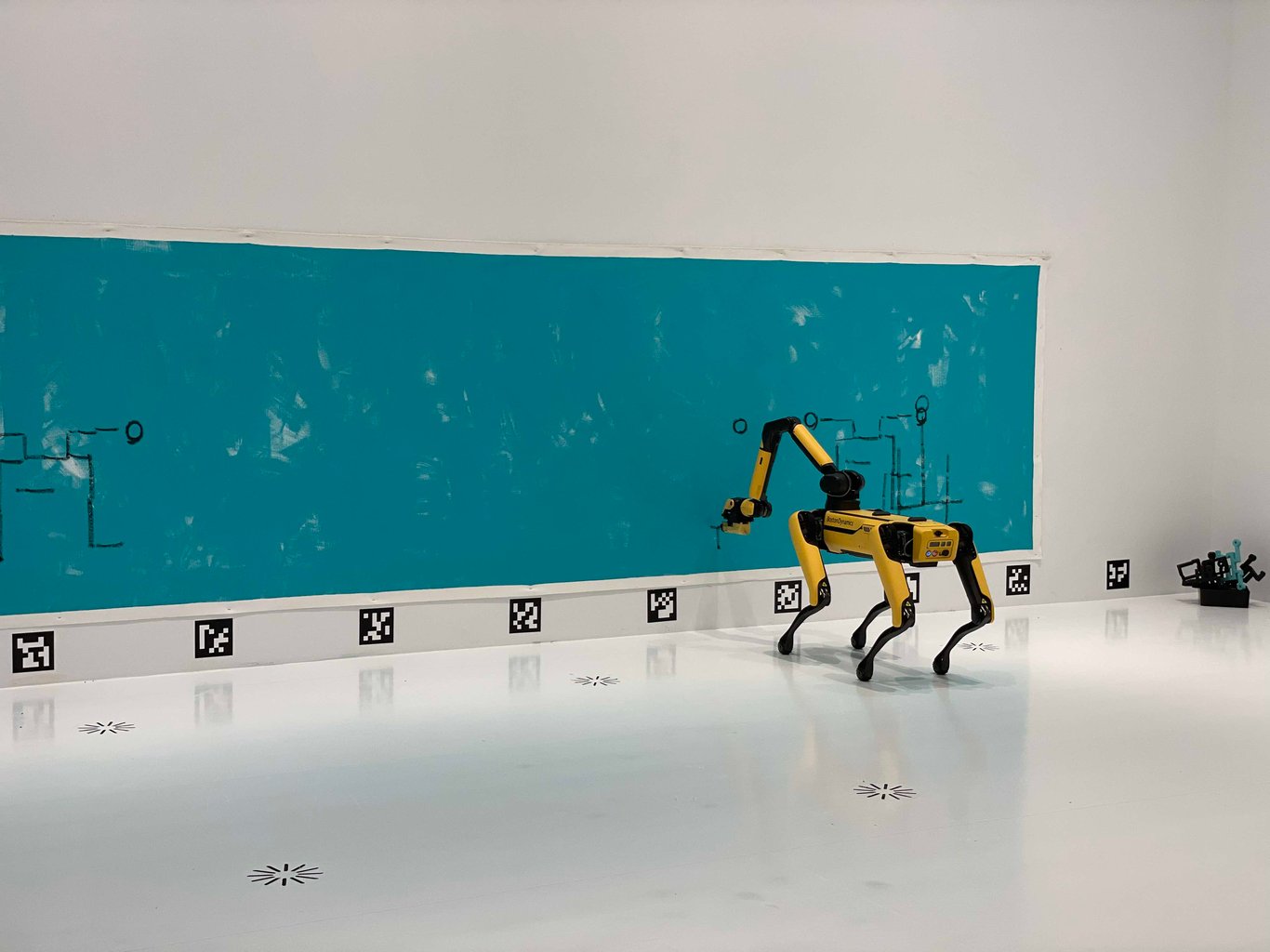

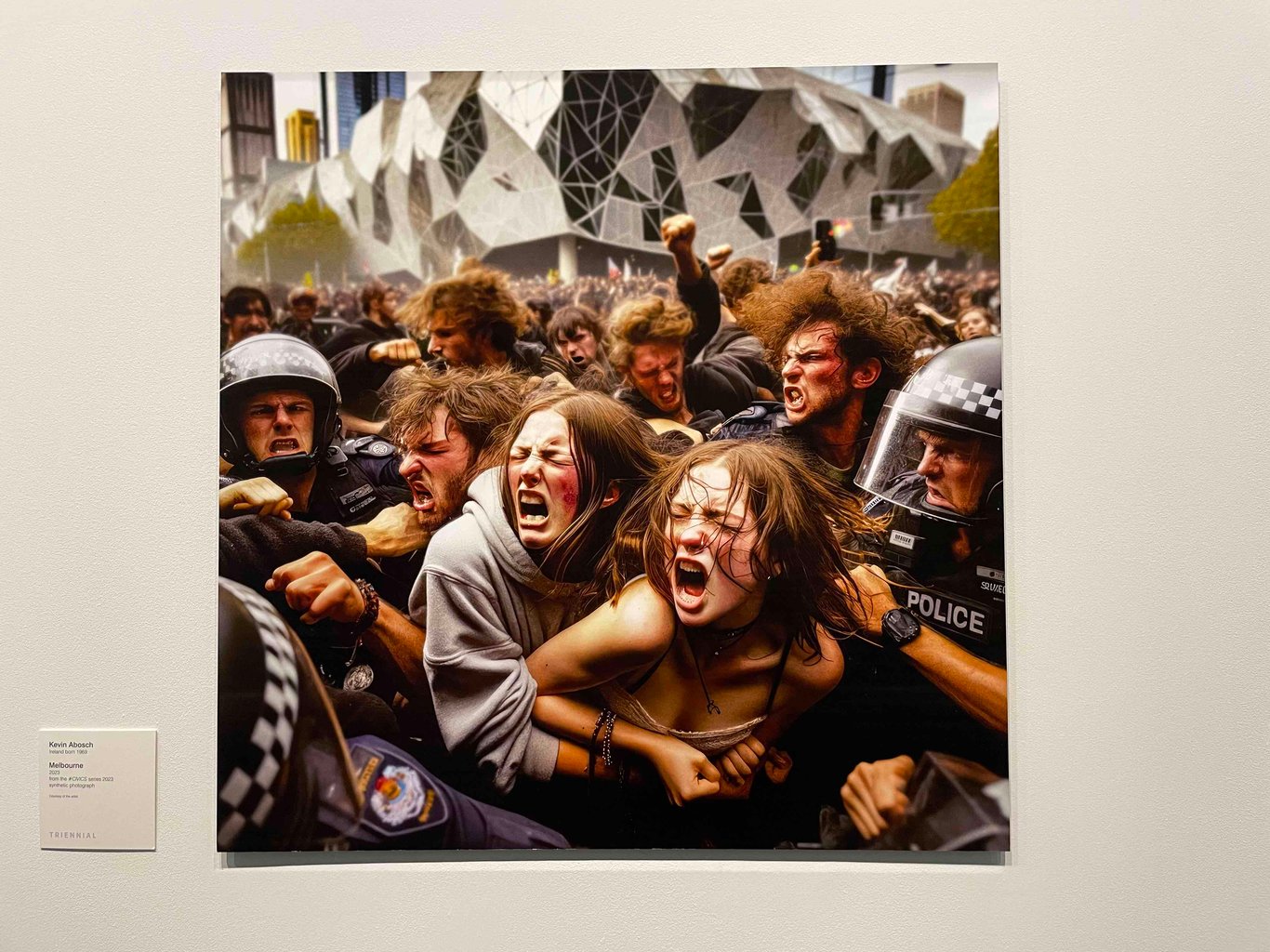

除了疫情,AI也是這次展覽中最跟得上時代的關鍵字。

雖然主打三年展,但卻跟NGV常設展品交錯展示,不僅強迫人得把常設展也看一遍,不少展品其實是與常設展品相互共鳴,像上面這張照片,前方一個以各種回收木製品拼湊而成的樹幹,正是反諷現有消費社會對自然資源的消耗,而背後就是各種木製畫框的畫作。

正值暑假,很多爺爺奶奶帶孫一同來看展,祖孫檔一同在美術館看展是我在台灣很少遇見的景象。其中有件展品用黑膠唱片播放,奶奶很貼心地跟著小學年紀的兩孫解釋黑膠唱片的播放原理,但孩子顯然放空無感,卻意外娛樂到了從旁路過的我。

原住民權益也一直是澳洲各領域都無法迴避的議題,而這個藝術創作「Road Closed Due to Ceremony」也象徵著原住民文化可成為介入甚至影響生活的因素,這讓我想起台灣巷弄裡有時因神明生日或民俗儀式而架起的臨時棚架,也會需要居民繞道,如今在台北市區很少見到了。

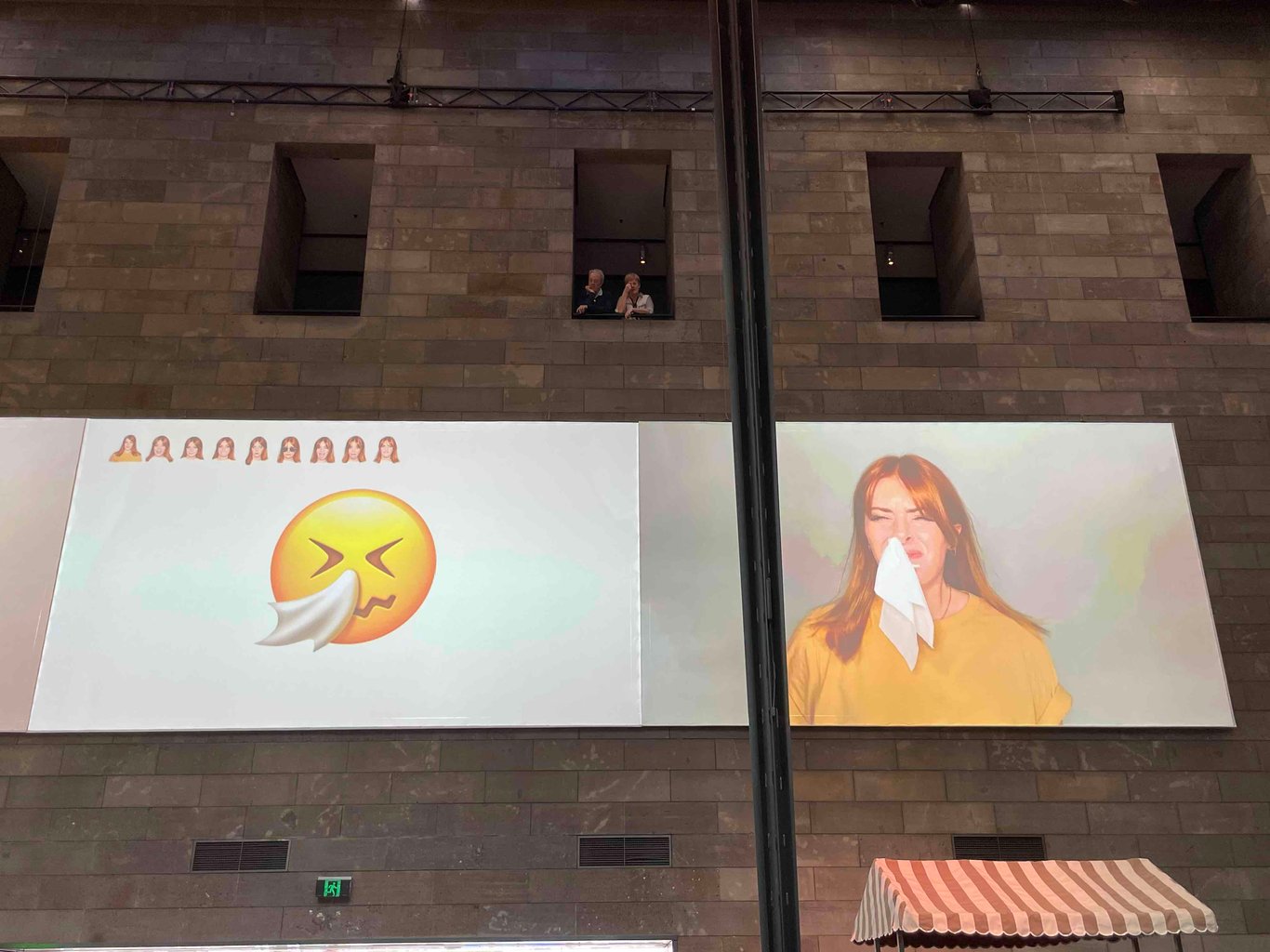

最後,附上這張藝術家模仿的人體emoji,模仿為了模仿人類表情而誕生的表情符號,這是什麼循環來著?

展覽資訊可參考 TRIENNIAL @NGV

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!