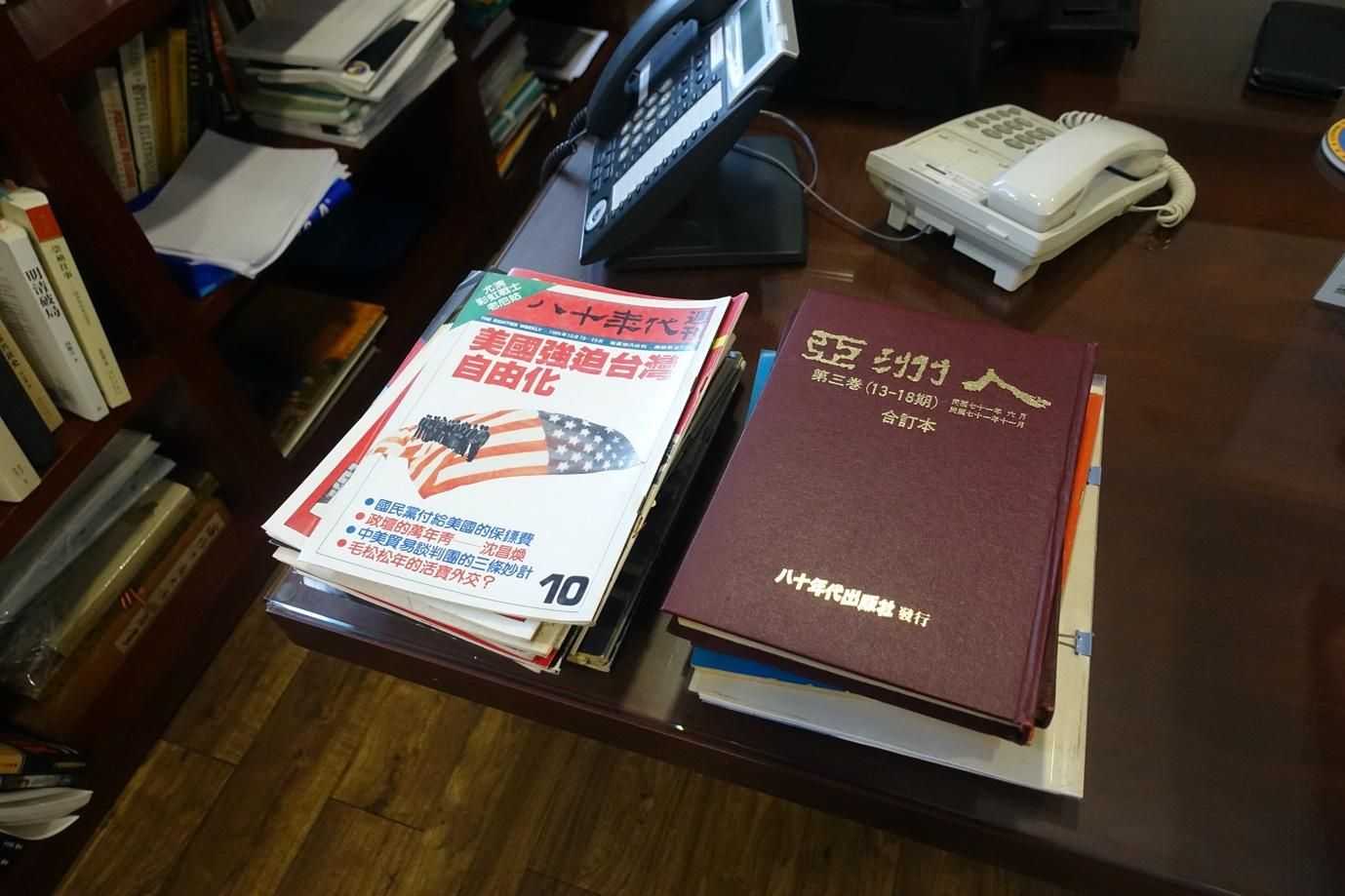

用一支筆對抗威權的《八十年代》雜誌:作業存檔

本文是某課程的期末報導存檔,作業的要求是寫一個對岸故事——關於一個曾經有影響力、現在已經消失的對岸媒體。採訪它曾經的主事者、參與者,寫它的故事,為何而生,因何而死。

自覺品質沒有到有信心投稿的程度,僅在此存檔。內文若有疏漏,還請斧正🙏🏻

中華文化總會副會長江春男,是第一個記者出身的黨外雜誌編輯;在《中國時報》和《自立晚報》工作共11年後,他應黨外運動要角康寧祥的邀請,加入《八十年代》雜誌任總編輯。

問到答應邀請的原因,江春男的答案是「我想當一個好記者」。這讓人疑惑。退後一萬步來看,不論《八十年代》的辦誌風格如何溫和持平,它仍是一本政論雜誌;要怎麼在政論雜誌裡當好記者?

「我發現報社裡沒有發揮空間,因為沒有反對黨就不可能有真正的記者、新聞自由、真正的專業新聞記者;只有dissident。」他說,「那時候有《中國時報》、《聯合報》記者說,自己是台灣的New York Times,我就笑出來。你連你老闆都是(國民黨)中常委呢!」

他認為當記者是奢侈的;要先讓獨裁政權民主化,台灣才有容納真正記者的空間。

在獨裁政權下,「即使知識份子有使命感,他當不了記者,因為不是客觀的。」江春男感嘆,「就像你看到別人打架有人被欺負。你想要客觀,但是越看越生氣。不公平啊!想跳下去打、干涉!」

講道理常勝軍

江春男在採訪中認識康寧祥。他憶述康寧祥在競選活動中,講以前沒有人敢講的台灣歷史。「國民黨說自己光復了台灣,要人感謝它;老康是說沒台灣,哪有國民黨?台灣人幾百年在這邊呐,是台灣收容了國民黨。」

「我第一次聽到這個東西,覺得他的口才是最好的。」

雖然加入黨外雜誌有政治風險,江春男也毅然接受。他發現以前「最不爭氣的、瞧不起的」同學加入國民黨做官,而且越做越大。「那優秀的人要幹嘛呢?要被他管?」

《八十年代》匯集了兩岸三地數十位知識份子。1979年創刊時,是美國與中華民國斷交後一年。在政府延期1978年的增額立法委員選舉後,康寧祥害怕其他黨外成員動念鼓動群眾運動,也害怕政府因此以強力鎮壓回應。

康寧祥呼籲黨外冷靜,也勸說政府自制。他決定集結不同學者,創辦一本黨外雜誌,為黨外運動注入理性力量,也向民眾傳播理念,更寄望培育人才。

記者出身的江春男,仍想讓雜誌有專業報紙色彩。《八十年代》在政論以外也做報導;不論政局、黨外變動,雜誌一直保有本地、國際的新聞篇幅,如「國際形勢」、「新聞追蹤」、「台北耳語」等欄目。

江春男稱搞雜誌和搞運動不要混在一起,主張用言論報國。他感嘆這容易被批評是軟弱、狗吠火車,但不認為把兩件事情混在一起就可以促進民主自由。「民主運動必須一點一滴累積本錢,提升理論文化水平、社會政治聲譽。」

創刊號〈一樣看花兩樣情〉一文中,江春男就提出雄辯觀點,認為台灣民主化不僅符合黨外理想,也幫助政府取得國際認受性,因為證明其被人民認受。

他表示,「我的目標就是辦一本最好的雜誌,最有quality、說服力的雜誌」,「新聞學有說facts、truth就最有顛覆性。當時的民眾連事實的都不知道,我們想要打破獨裁者封鎖。」

華人民主書院理事長曾建元看《八十年代》的時候是中學生。當時黨外思潮震盪校園,但學生在學校接觸不到這些,因此視黨外雜誌為珍品。「老師、教官越說不要看,我越是想看。」

不過一般學生買不起雜誌。曾建元笑說,當時是在路邊攤把黨外雜誌「站著」看完。「我非常喜歡《八十年代》,因為知識性比較強,比較多觀念性的文章、國際大事、思潮;其他黨外雜誌都比較八卦、比較商業。」

黨外雜誌經銷商「台中書報社」前業務經理廖為民表示,「那時候高峰時期,每個星期有十本黨外雜誌出版。」他憶述,「讀者會看誰講的道理比較好,來決定買哪一本,他們不可能全部都買。」《八十年代》是其中常勝軍,發行量常達1-2萬本,贏得對知識好奇的讀者。

根據國立中央大學歷史研究所碩士蕭淑玲的研究,這本雜誌的讀者是對官方新聞不信任,具高度民主權利取向的青年。總統蔡英文說自己的政治啟蒙來自《八十年代》,而前總統李登輝也是它的讀者。

用一支筆對抗

施明德形容黨外為「無形的政團」,但內部也不免分歧。

《八十年代》代表的是康寧祥為首的溫和路線。創刊時,雜誌即強調「這是集體參與、群眾智慧的時代,不是一個敲鑼打鼓、捧拜英雄的時代。」曾擔任雜誌執行主編,國立臺北教育大學台灣文化研究所退休兼名譽教授李筱峰說,「高中起就有推翻國民黨的想法」;可是他「篤定不用暴力,而要用一支筆對抗。」

1977年「中壢事件」和1979年「美麗島事件」,讓黨外凝聚民氣;但也是一個考驗;因溫和、群眾路線從此而生。康寧祥認為自己首先必須把國會議員角色扮演好;而黨外新人則認為也要用群眾運動追求民主。

但路線分歧持續不久,《八十年代》的溫和路線成為80年代黨外主流。李筱峰說,「民眾也想要選舉。雖然會有選舉腐敗,但民眾可以去監督、去看點票,讓國民黨很難黑箱作業。而買票則靠覺醒的人越來越多,讓買票買不動。」

康寧祥在《危機與希望》一書中表示,群眾和議會路線是相輔相成的關係,「今天黨外的成就與實力也是群眾路線與議會政治配合使用的累積。」

江春男說,「群眾路線一開始那麼絕對,想推翻政府,是因為有一個前提,認為國會不可能改革,國民黨不可能民主。」但是,後來這個前提不存在了;國民黨被國際孤立,開始妥協。「那個前提一開始好像合理,但形勢變遷下已經沒了。」

後來,只要有機會,黨外人士都想參與選舉。曾建元認為,選舉的時候是「民主假期」,「選舉的時候政府不會管你講什麼,獨立、自決都可以講——何必搞暴力?」

即使《八十年代》風格溫和,當年還是引來警總的關注。江春男說,「編輯部裡面一定有人會打小報告。」被舉報後,警總曾多次查禁雜誌。不過,他續指,雜誌被查禁後會被視為英雄。曾建元解釋,因為查禁是在出版後查,在沒收前讀者會踴躍搶購。

《八十年代》被稱為「黨外雜誌編輯群的搖籃」。這個搖籃培育了包括曾為警總臥底的《八十年代》系列刊物《暖流》作者高麗娟,和曾任《八十年代》編輯、後來在「批康浪潮」中帶頭的《深耕》雜誌總編輯林世煜。

批康浪潮是雜誌經歷的第二次分歧。當時,康寧祥因為「杯葛事件」、「四人訪美」等,被黨外新人批評作風過於妥協。雖然他認為被嚴重誤解和算計,但為了大局,解讀事件為新生代爭取參與機會,沒多作解釋。

江春男認為,當時新加入黨外的年輕人,認為康寧祥是「大石頭」,只有推翻了他,新人才能上位。李筱峰則曾撰文〈批康心理學〉來形容批康運動;黨外新人覺得「一直都是你們這些安穩的公職人員在當領袖。」

《八十年代》用筆對抗威權;受黨外內部批評時,筆鋒也未曾轉向同道。康寧祥在1982年6月號的「台北專欄」中,回應指「民主運動的過程,各種意見紛歧的產生是不可避免的結果,也可以視為一種進步。」

即使在這次爭議中,《八十年代》仍受江春男的專業新聞理念影響。相較《深耕》雜誌在批康時期用詞誇張,李筱峰記得江春男最常提醒編輯部的一句話:「不要用形容詞罵人」。江春男覺得,可以批判人,但「感動不需要講出來,讓讀者看了自己想就好。」

批康運動的時候,編輯部沒有為康寧祥聲援。江春男指一來康寧祥尊重編採自主,二來當時編輯部有共識,認為《八十年代》不是康的打手,不需要為他辯護。李筱峰曾被指是「康系家臣」,「但當時我就編採的問題有跟老康罵,『有家臣敢罵主人的嗎?』」

爭議過後,康寧祥的大眾信任被動搖,立場也受到懷疑。批康運動在康寧祥落選後逐漸淡去,但雜誌仍持續論述黨外抗爭,報導政治時局新聞。

黨外雜誌時代落幕

江春男對當年的爭議感到遺憾。不過,他認為「一代人有一代人的事,沒辦法選擇;雜誌一定是年輕人做的,」這些爭議在當時脈絡下是自然發生的,「老康那時候聲望最高,對年輕人來說就覺得是頭上的烏雲。」

在黨外的努力下,國民黨政府在1983年解除報禁。出刊172期後,歷時8載的《八十年代》在1986年正式停刊。

江春男說,黨外雜誌的時代使命到盡頭了,「資訊公開了,讀者已經不用看黨外雜誌了。太慢、速度追不上。」李筱峰認為媒體生態改變,「百家爭鳴,不差這一本,角色沒有了,歷史任務結束。」

報禁解除後,江春男對當專業記者恢復希望,共同創辦了《新新聞》等媒體。李筱峰繼續深耕學術,用一支筆監督時局。而康寧祥,則創辦《首度日報》和擔任公職。

《八十年代》在黨外光譜中找到了溫和為自身位置,為民主運動提供理性論述;停刊後,雜誌的經歷也讓從前的編輯們找到介入、論述時局的新任務。

手記

這次的作業有一些不足的地方。

首先是沒在文獻中找到《八十年代》和《七十年代》/《九十年代》的關係。如果事先能找到的話,說不定是一個很好聚焦的角度。

其次,本來以為聚焦「批康浪潮」和路線分歧是一個很好的角度;結果發現當中牽涉的分歧,不太是價值觀的差異。批康到最後是一個反對派內部權力分配的矛盾。的確可以寫,但就要挖更多黨外的人事關係脈絡,寫起來也好像不好看。

採訪到的東西其實還有更多,但對這些黨外前輩的總體印象,就是用「一支筆對抗威權」,所以嘗試以建議字數3,000字聚焦在這上面。

在一個研討會上,看到有學者把台港的反對派(黨外和香港民主派)做類比。如果沒有寫這次的作業的話,我應該會覺得很興奮,因為這樣並列給人的第一印象很新鮮。

可是因為我把這次的作業寫完了,就發現這樣的類比會有很多問題:兩地的脈絡差太遠了,台灣的黨外不是香港的民主派,大家面對的對手不一樣;台灣的路線分歧也和香港2014年起的體制內外路線分歧不一樣;更不用說香港的反對派不盡然有像康寧祥一樣的領頭人。

算是認識了台灣多一些。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!