对话张熹:你这一生希望在蔚蓝星球上留下怎样的痕迹 | 围炉· HKU

张熹,WhyUs英寻生涯教育创始人,复旦大学哲学系校友,硕士就读于范德堡大学School Counseling&Mental Health Counseling双主修项目。本科期间组织过五次乡村支教,在加州大学交换期间曾在美国少管所实习。

本科毕业后创办WhyUs英寻生涯教育,四年来为上百名高中生提供生涯规划与升学规划咨询;多次组织服务学习项目,带领高中生举办社区及乡村夏令营、冬令营;赴多所高中举办生涯规划讲座、解读新高考政策;与英国救助儿童会合作,孵化公益社团,为新疆、云南的职高学生提供生涯规划与职业软技能培训服务。

张熹和他创立的WhyUs英寻青年团队,选择了做有温度的、不可量化的生涯教育。他们选择了在这个“仍受传统礼制控制且又惘失在资本纪的国度”坚守——去抵抗,去拓荒,去伴浪前歌。

Z = 张熹

W = 王好

W | 张熹你好,非常高兴可以和你对话。生涯规划教育是一个前沿教育领域。你可以大致介绍一下它的起源、发展和在中国落地生根的过程吗?

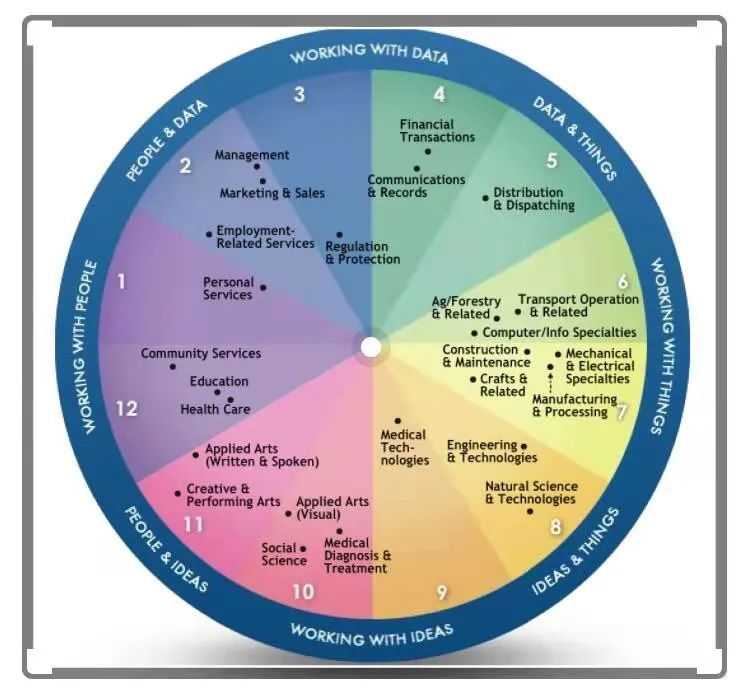

Z | 生涯规划起源于美国,由弗兰克·帕森斯创立,经霍兰德、舒伯等人得到进一步发展。中国自民国起,就有相关的职业指导活动,改革开放后有了一定发展。新高考改革以来,因选科、多元升学计划的需求,人们对生涯规划的重视程度不断加深。五六十年代美苏冷战期间,美国进行一系列立法,要求所有学校配备咨询师(school counselor and guidance counselor)。但在国内,我们没有这样的专门岗位,可能是班主任或辅导员负责,可能是心理老师负责,但他们都没有足够的时间精力和专业知识负责生涯规划教育。中国生涯规划教育仍有较大的发展空间。

W | 你的本科就读于复旦大学哲学系,硕士攻读范德堡大学School Counseling&Mental Health Counseling双主修项目,其间为什么会有这个转变?你为什么选择生涯规划教育为一生事业呢?

Z | 我真正想做的事并未发生很大变化,只是说我的目标越来越明确了。高中时我读了很多人文社科类书籍,本科选择哲学是希望能如古希腊神庙中所写的那样“认识你自己”。大三在加州大学交换时,我选修了教育心理学的课程,参加了生涯规划中心的很多活动,在斯特朗职业兴趣测评中,测出自己兴趣最高的是生涯规划咨询方向。在哲学与教育心理学的对比中,我发现自己对后者更感兴趣。在读本科和读硕士之间,我在自己创办的WhyUs英寻生涯教育公司工作了四年。

W | 大多数同学在高中应试教育的象牙塔中,都没有机会仔细思考大学规划、人生使命等问题,选专业时是盲选,爸妈帮忙写个人陈述、填报志愿的现象并不少见。这在一定程度上也与当代大学生的迷惘、焦虑乃至“空心病”有关。对于这样的问题,我们该如何解决呢?

Z | 这是中国教育体制中比较严重的问题,现阶段很难系统性地解决。一方面,我们从小到大没有很多时间、资源去探索生涯;另一方面,我国的高等教育自52年院系调整以来,主要沿袭苏联的教育体制,我们希望在本科阶段就能快速培养出“社会主义的接班人”,可大家又没有准备好。在美国,从幼儿园、小学开始就会培养生涯意识,初高中阶段进一步探索职业生涯,本科阶段通常是通识教育,研究生阶段才进入专业教育。

若从个体层面考虑解决办法,我的建议是尽早开始探索,在高一选择选考科目前就要做好规划。有很多同学无法选择心仪的专业,是因为当时没有选对应的选考科目。生涯规划绝非“做一个小时测评就能解决的事”。有的人认为自己要读书、刷题,没有那么多时间去探索生涯,这样的考量有一定的道理。但换一个角度想,如果你早一点找到方向,必然会有更强的动力去克服路途上遇到的困难。在新高考综评的面试中,一个更清楚自己要做什么的人也会表现出更高的生涯成熟度。对于探索后依然不知道自己要做什么的同学,我建议选择“宽口径”的学科。在基础学科的学习中,我们对人类的知识体系会有更系统的认知,有更多机会探索自己感兴趣的领域。在选大学时,我建议选择有通识教育的综合性大学,反对不明确方向的同学报考财经、政法类院校。

W | 在选择专业时,我们常常会受到父母的影响,觉得大学要选“好专业”,实质是一些毕业后易找对口工作、过上所谓“体面”生活的专业,但我们自己不一定喜欢这些专业,不一定能在这些领域实现人生的价值。近年国内外大学也都有金融、计算机等热门专业火爆,而人文、社科学院入学人数锐减的情况。对于这样的情况,你有什么看法?对于选专业、职业所引发的家庭矛盾,有什么解决办法吗?

Z | 这与社会发展阶段和传统观念都有关,是中国特色的生涯规划难题。华人生涯规划领域的泰斗金树人老先生曾说过,生涯规划对中国学生来说不是“I have a dream”,而是“I have a family dream”。中国人的生涯规划之难,很大程度上是由于我们背负了太多的家庭期待。所以,在子女人格独立、自由选择与父母的要求之间,几乎必然会产生矛盾甚至爆发冲突。但可能有的时候,我们对父母的期待也太高了。实际上,很少有未接受过系统的通识教育的人可以理解人文社科的意义。眼界有限的父母,很容易把自己尝试过的、确定靠谱的人生路径强加给孩子,而对于他们不了解的人生的可能性表示抗拒。

生涯规划理论中有一个模型,把探索的投入和广度分别设为X、Y轴。而很多中国人的探索决策都是投入很高,但广度不足。这是因为很多时候我们被执念绑架。这种现象在名校中极其普遍,在复旦时我就常看到打着“毕业三年薪资”这样标题的推文。很多人觉得我如果毕业一年半拿不到一万五的月薪,我就是在拖复旦的后腿,拖名校的后腿。这样的执念慢慢内化,让你觉得工资就是人生价值的唯一衡量标准。有的人可能明明知道自己想做公益,但是依然去找所谓更“体面”和“高端”的工作。报专业也是同样道理,很多人明明更喜欢文学和哲学,但他还是报了商科。所以,生涯规划不是简单的求职问题,而是要去解决一个人价值排序的问题,自我认知的问题。从某种意义上说,我们要通过心理咨询的手段,帮助人去真正地认识自己,批判性地反思不合理的执念,批判性地反思社会的内卷潮流,破除“我执”,在这世上找到真正属于自己的位置。

W | 生涯教育中,counselor和学生之间比较理想的交流状态是什么样的?你曾提及自己对经济学很感兴趣,所做的生涯规划指导实质上是帮助学生理性思考、长远考虑。你给出cost-and-benefit analysis,分析各个选择的利弊。但counselor并不能帮助学生做决定,对吗?生涯教育也包括培养open-minded的mindset和主动探索生涯的能力吗?

Z | 理想状态下,counselor的角色应该是一个facilitator。他要facilitate一个人的思考和决策,但一般情况下不会给出直接的建议,切记不能把自己的价值观强加给别人。发展心理学强调“把过去的自我客体化”——一个人的成长、发展、对自我的认知是将过去的自我客体化的过程。我们需要审视某个观念到底是我真正相信的,还是社会与家庭强加给我的,并逐渐把自己的执念剥离出去。比方说,为什么年轻人毕业工作几年一定要买房?为什么结婚一定要有车有房?深入想想,很多执念都是不合理的,但却在中国社会中却被不断深化。

Counselor和学生间理想的交流状态有点像苏格拉底式对话;而在利弊分析中,我们会带着学生分析每一个选项,做决策平衡单、价值排序等;在能力培养方面,我们注重培养软实力,这在英文中叫social-emotional skills。我们要让学生意识到人与人是不一样的,性格、兴趣、价值排序都是不一样的。尤其在这个价值多元化的时代,我觉得每个人都需要保持一种humility(谦卑)吧。

W | 在马斯洛需求理论中,self-actualization(自我实现)是最高的一级。而当下许多较为前沿的生涯规划理论强调人生是不断探索的过程,self(自我)不是一成不变的。在你看来,生涯规划的终极目的是什么?

Z | 在最近上映的影片《心灵奇旅》中,男主相信人是带着使命来到这个世界上的。后来他逐渐意识到,如果人过分沉浸于追求这个使命,最后可能会成为一个lost soul。当人把这个执念当成人生里唯一重要的东西时,他很容易被工具理性吞噬,忽略了生命的过程,错过了沿途的风景。传统的生涯规划模型是线性的,认为人生来就有使命,要终其一生去实现它(actualize oneself);后现代的生涯规划模型认为人没有fixed的使命,人生有不同的境遇、机会,结合具体情况不断去调整、规划。要保持开放的心态,因为从更加形而上的角度来说,你之前对自己使命的判断未必是正确的,人不可能百分百确定对自己的认识是对的,所以不应该抱着某个阶段的执念度过一生。

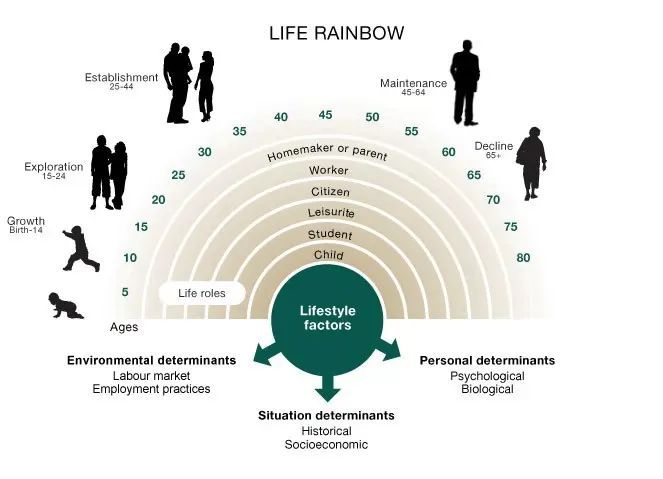

要保持开放心态是困难的,人总是害怕失去的,人也会rationalize,将自己的选择合理化。因此,很多人被沉没成本(sunk cost)和路径依赖束缚,无法积极主动地探索生涯。而从另一个角度思考,如果一个人永远在探索,一辈子都只是在各个领域浅尝辄止,那他可能什么都做不成。所以,一个比较理想的状态可能是,人生的不同阶段有不同重点。舒伯的生涯规划阶段论指出,25岁前是探索期,之后可以进行crystallization(进一步明确方向),在特定领域扎根深入。

W | 之前和港大一个做美国研究的教授聊天,他说,现在是你人生中试错成本最低的黄金时期,大学期间要不断进行trials and errors。无论你以后是找工作还是做学术,我都希望你利用假期去实习,因为在踏入办公室之前,你永远都不知道在那所公司的工作生活是怎样的。 我觉得对很多人而言,一定要先自由探索,才能一步步“窄化”、明确方向,否则人到中年才开始后悔当初的选择,就太晚了。

Z |是的,在这个充满不确定性的时代,我们要不断探索、多去尝试。Happenstance Theory和Chaos Theory都强调put yourself on a path of opportunity(把自己放在机遇之路上)。探索的另一个好处是,如果你探索过了,知道另一条路是什么样的,就不容易为未选择的路遗憾。我身边很多同学是本硕博一路连读,而我是先工作了几年再读研究生。比起他们,我的心态会更加安定。我的这些同学没有在市场中闯过,读硕博时有各种各样的纠结——我是不是选错了道路?我读完去做什么工作?在当今中国社会,硕博阶段成了心理问题的高发期,也与探索不足有关。我们太焦虑了,总觉得本科一开始就要定好方向,或觉得自己研究生的方向一定要与本科专业一致。在美国,很多人是先工作一段时间再读硕士、博士,一方面他们有更充分的生涯探索,有更高的commitment;另一方面他们知道了自己不喜欢什么,为什么更喜欢学术,在比较之后就会更加坚定自己的道路。

W | 在美国接受教育的过程中,你的教育观有了哪些改变?你曾提及自己在加州大学交换时的感受,很多美国学生清楚自己想要什么,积极主动地在探索自己的优势、理想、职业规划。这是出于什么原因?中国学生在这一点上为什么会相形见绌?

Z | 我在美国加州大学交换时,他们服务学生的用心程度极大地触动了我。而国内高校更多地是在“管理”学生,而非“服务”学生,前段时间中国政法大学港澳台学生和内地学生出现冲突的事件就是一个例子。对应到学生的表现,就是美国学生从小到大都更懂得主动探索生涯。美国很多高校是私立大学,某种意义上是把学生当成客户和未来可能为母校捐款的校友对待。而国内大学恰恰相反,行政化无孔不入地侵蚀着体制内大学,很多行政老师把大学当做迈入官场的跳板,辅导员往往要负责大量不同事务,处理与意识形态相关的“思想问题”,不像美国高等教育的staff那样有非常明确的分工,这导致辅导员难以有足够时间专注地做academic adviser或career coach。

W | 我非常认同。另外,我觉得在中国的顶尖高校,很多学生找不到自己的方向也与“内卷”有关。

Z | 是的。我自己在大学期间也有很深的感触。我一进复旦,学长姐就分享了“GPA指南”,告诉我们GPA有多重要。我当时很愤怒也很无奈——为什么选课如此功利?为什么选课只看哪个教授给分好?国内大学还有一个问题,就是学分太多了,美国大学一学期一般四五门课,但在国内大学一学期十几门课很正常。很多同学都疲于奔命地上课、刷GPA,很难留出给自己思考、探索的时间。我认为每所学校都应该给学生留出时间和空间做自己想做的事情。

W | WhyUs英寻生涯教育每年都会举办帮助弱势群体的活动。比如19年8月WhyUs邀请了12个新疆孩子来到上海,参观企业、大学,以及每年暑假都会在永嘉留守儿童服务中心举办乡村夏令营。在你看来,应该如何让生涯教育惠及弱势群体,比如留守儿童、流动儿童、贫困儿童?

Z | 我觉得有很多不同的具体途径。像途梦职业生涯教育,就以录播的生涯规划讲座分享职业信息,采用这种边际成本(marginal cost)较低的方式;真爱梦想这个组织一直也在乡村中小学开设生涯规划课程,利用已有平台将设计好的生涯规划课程移植进去;我们WhyUs之前也有服务过云南、新疆一些职高的学生,他们的决策与我们名校大学生当然是很不一样。他们要更多地考虑如何谋生。但我觉得,长远来讲还是要考虑做自己热爱和擅长的事情,只是说他们的价值排序略有不同。

总体来说,通过公益的形式做生涯教育不大理想。中国公益组织当下的生存状况也不是很好,疫情使筹款变得更加困难。生涯规划教育终究还是要一对一进行的,归根结底还是要培养更多人才,让这个行业变得更加成熟。

W | 我前两天和港大做非洲研究的一位教授聊天,提及我在做的加纳支教项目。他问我,为什么我们一想到非洲,就要用“帮助”这个字眼?的确,“帮助”这个表述多少有一些“俯视”的感觉。我觉得支教像是志愿者在“炫耀”自己在大城市学到的东西,“炫耀”自己所能享有的优渥教育资源。之前和朋友聊天时,我以“劫富济贫”来表述这个问题。

Z | 这涉及这几个问题:什么是公益?什么是社会创新?什么是服务学习?很多人的理解是“我去帮助他人”,但实际上应该理解为赋能(empowerment)和互惠(reciprocity)的过程。应该怀着empower他们的心态,而非“施舍”的心态。大学生其实很难做可持续型的公益项目。对此,我觉得可以从服务学习的视角去考虑,作为一个不是专业从事公益的人,你的目标可以是带来共同成长。我认为没有必要因为支教带给我个人的收获比较多,就觉得这违背了公益的初衷。我组织过四五次支教。我觉得这些活动给大学生带来了很大的改变,他们走进一个离自己很远的世界,走近一个离自己很远的阶层。让他们意识到人文关怀的力量,是很重要的。这并非说孩子的那一方不重要。我在带同学支教时总会强调一定的标准,每天都会开例会,不断polish我们的课程,保证我们能够给孩子带来更多的支持,也会做用户需求调研。

W | 基于以上的讨论,你认为中国的生涯教育将往何处去?

Z | 我们现阶段的问题主要是教育公平和教育质量之间的矛盾。我们国家正在推广的新高考教育改革,某种意义上是在学习美国的综合评价体系。但综合评价体系也会引发一系列问题,比如教育不公平问题,出现辛格案(美国史上最严重的招生欺诈和贿赂丑闻)这样的招生舞弊案。中国和美国的教育不公平不大一样,中国更多是师资、硬件等应试资源的不公平,美国更多是课外活动等非应试资源的不公平。后者从公共政策角度来说是更难解决的。当你把非应试的评价标准纳入教育考核中时,家庭的文化资本(cultural capital)的影响会大很多,像美国就出现了first generation的问题(first-generation student指家族中的第一代大学生。美国教育部国家教育纵向研究的数据显示,在四年制大学中,第一代大学生的入学率明显低于父母接受过大学教育的学生入学率)。美国不少关于summer gap的研究也是同理——一到暑假,弱势群体的孩子与其他孩子的差距就拉大了,因为有钱人家的孩子会去参加很多课外班、夏令营。对此,哈佛教授Paul Reville提出的解决方案是Wraparound Services,建立包括生涯规划、课外活动、心理健康、升学指导等一系列服务的素质教育体系,弥合文化资本的鸿沟。而在素质教育资源相对匮乏的中国,如果过快将其纳入评价体系,对于中西部落后地区会很不利。从根本上,我们要先解决教育公平问题,再推广素质教育。但这两者也不是非黑即白的关系。

至于未来前景和解决办法,从微观层面,我们需要培养更多的counselor,建立基于学历的认证体系和职业标准。在这一点上,我觉得中国完全可以抄美国的作业,比如美国有school counselor这个硕士项目,而中国才刚刚有了心理咨询的硕士。但中国比较“后发”,而counselor的培养周期又较长,所以短期内可能的补救方式是培训班主任、心理老师等。这个思路也有一定问题,之前我和教育基金会的一位前辈探讨,他说做教师培训的公益项目很多都是会失败的,因为中国的老师已经不堪重负了,他们不仅要教书,还要应付很多行政任务。

从宏观层面,美国五六十年代就立法要求配备counselor,我们国家到现在还没有相关的教育政策。不同于应试教育的是,生涯教育可标准化的东西很有限。它注重“一人一方”,即帮助每个个体认识自己,进行“私人订制”。虽然说很多中西部地区的新高考改革还没有综合评价项目,但都有“3+3”或“3+1+2”等的科目选择。本着对学生负责的态度,每个学校都应该配备升学指导老师。如果我们能把生涯教育纳入高考评价体系,那当然是很理想的,但这个就任重道远了。

从个体角度来说,我觉得我们不能太着急。之前我在支教时看到教育不公平的问题,也很想尽快去解决。但现在我慢慢意识到,应该更加长远地去看待问题。我们首先要让自己变得更强大,更有能力去解决这些问题,才能更好地去帮助别人。从这个角度重新审视服务学习,我们可以看到,它的目标并非是要求大学生去改变教育资源分配不均的现状,而是在他们心里埋下一颗改变自己的种子,和一颗改变社会的种子。

在访谈的最后,我与张熹分享了我在港大的adviser和我说的话——Career planning is like throwing stones in the river, but you just keep on doing it. One day, those stones thrown in the river will make a path for you to go far away.

茨威格曾言:“一个人生命中最大的幸运,莫过于在他的人生中途,即在他年富力强的时候发现了自己的使命。”

愿所有正在路途上探寻的人,都能找到心中的德米安。

文 | 王好

图 | 来自网络

审稿 | 王舒怡

微信编辑 | Leanna

matters编辑 | 蔡佳月

围炉 (ID:weilu_flame)

文中图片未经同意,请勿用作其他用途

欢迎您在文章下方评论,与围炉团队和其他读者交流讨论

欲了解围炉、阅读更多文章,请关注本公众号并在公众号页面点击相应菜单栏目

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐