圍爐夜話:一顆腎背後的道德、創作與身份爭議|圍爐·FDU

最近,《紐約時報》的一篇Who Is the Bad Art Friend火遍了英文輿論場,在網友@潘萌SoPhia將其以《腎、小說與女作家之戰》轉譯後,很快它也成為了中文世界廣受討論的“八卦”。

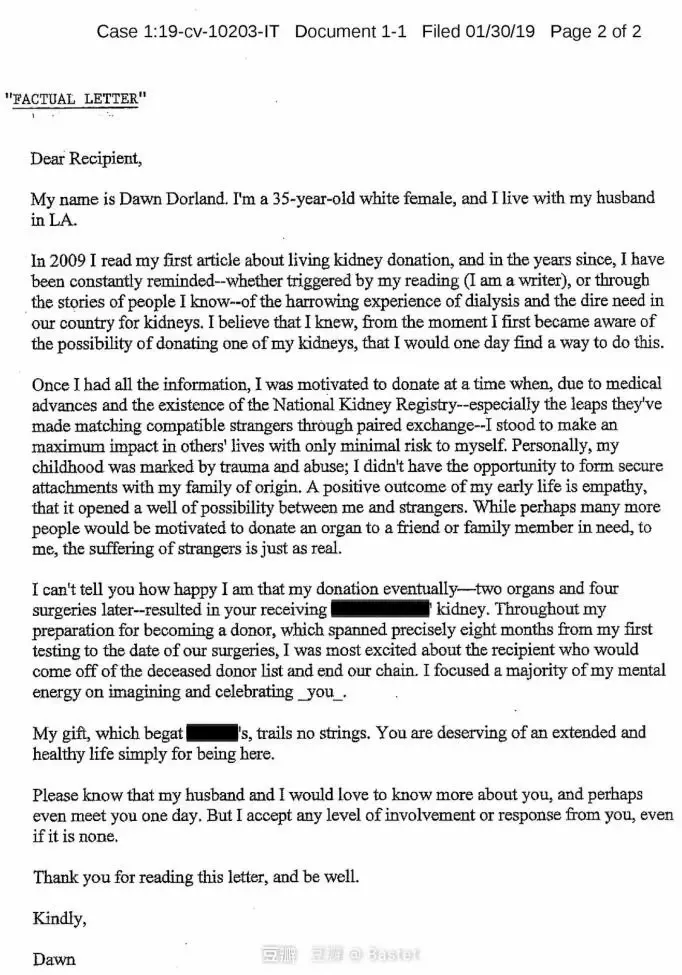

故事源於一顆腎。 2015年,出身貧寒的白人作家Dorland以無定向的管道捐出了自己的一顆腎,並把動態持續分享在她的Facebook私人群組,其中包括了故事的另一比特主角——曾與Dorland在同一寫作班的作家Larson。 Larson是一比特出身中產的亞裔,Facebook資料顯示她是唯一一個看了所有動態卻沒有給Dorland任何回應的人。 手術成功後,Dorland向捐贈鏈條末端的獲贈者寫了一封信,並在接下來的幾年也積極參與捐腎相關公益活動。 Larson則在沒有與Dorland聯系的情况下創作了一篇以捐腎為主題的小說The Kindest,不僅用了Dorland分享在私人群組中的信,也將階級狀況調轉,把捐腎者塑造成出身優渥的“白人救世主”。 Dorland知曉後,開始通過郵件與Larson交涉,她認為Larson傷害了自己的感情,Larson則以創作自由為自己辯護。 兩人的衝突愈演愈烈,事情進入法律流程,越來越多的內幕(包括Larson私下與朋友吐槽Dorland的聊天記錄)曝光,最新的進展就是衝擊輿論場的《紐約時報》特稿。

本期夜話將從捐腎、創作自由、取消文化、聊天記錄、性別偏見五個方面展開:捐腎的動機重要嗎? “創作自由”又是什麼? “創作”的範圍擴大後,“創作自由”有何變化? 關於“被作家朋友寫了我好不爽”,用怎樣的管道捍衛自己的權利才是正當的? 聊天記錄可以被公之於眾嗎? 是否相當於私下自我的一部分被永久存儲在了網絡上? 最後,這是一個“女人扯頭花”的故事嗎,調轉性別對於故事的觀感有影響嗎?

1 談捐腎:它的動機重要嗎?

椰子|很多人在好奇Dorland捐腎背後的動機,但是我一開始並沒有往這方面去想,我覺得動機不重要,只要它是一件好事就夠了——我甚至覺得捐腎這種事,再怎麼向別人“討要讚揚”都不為過。 也有很多人一開始吐槽Dorland“聖母婊”“自我感動”,但在看完腎臟捐贈鏈的科普後,轉而認為Dorland完全是無辜的。 根據“果殼”和“澎湃思想市場”的相關文章,Dorland選擇的是“多米諾配對”捐獻: “她會先將腎臟捐給移植機构,再由移植機构提供給相匹配的患者。之後,這名患者的家人再捐出一個腎,提供給下一個患者。一般來說,患者接受了他人的捐贈,然後家屬再捐出一個腎,這個鏈條就可以無限延伸下去。但風險在於,一旦中途有捐贈者因為個人或 者醫學原因退出,整個鏈條也就中斷了。”“而Dorland在信中所說的她最在乎的那個大寫的YOU,正是指她從遺體器官捐獻等待名單中救出來的那個人,那個與她素未謀面、她連姓名都不知道的陌生人。”

腎臟捐贈鏈很大程度上影響了我們的看法,我們似乎更能接受Dorland的信交給那個位於捐贈鏈末端的陌生人,而不能接受她寫信給匹配到她的腎的人。或許是因為前者不直接匹配到Dorland的腎,也處在捐腎鏈末端更加無助的境地,ta本就更需要來自陌生人的善意;而後 者完全與Dorland對接,反而顯得Dorland像“救世主”“自戀狂”。

力元|看了Dorland的信件,我確實感受到這裡面有很强的“想像性”,而她也不諱言這一點,她說“對我而言,陌生人的痛苦同樣真實”,“我用我最大的心力去想像你、祝福你” 。通常我們會覺得身邊人的痛苦是更加真切的,因為種種共同經歷會更容易共情,更可能奉獻,因而“陌生人的痛苦同樣真實” 確實聽上去太漂亮、太抽象了。我聽到這個故事,第一反應就是自己很難去做這樣的事情,僅通過想像來為做出犧牲的行為獲取力量總讓我感到並不牢靠。但在這裡,Dorland的行為確實真實地幫助了他人。這裡存在很大程度的“想像性” ,卻絕非自娛自樂,也不應該矮化為貶義的“自我感動”。

椰子|此外,我的一個醫學生朋友對醫療機構是否應該文宣和鼓勵非親屬捐腎有些疑惑。 一方面,腎臟承擔排毒這種重要的功能,少一個雖然也能基本完成功能,但一定會對身體有傷害,機體會變得脆弱,後續腎病的發生率會變高,精神健康也會受到影響。 許多已開發國家是有相對完善的評估系統,但評估標準怎麼確定,誰來决定是否捐腎,捐獻者後悔了怎麼處理,是否應當用心理監控疏導以避免捐獻者產生後悔情緒,這些醫學倫理問題很難有定論。 另一方面,對於受捐者來說,腎移植主要還是為了提高生活質量,基本上沒有透析維持不住必須要換腎的情况。 換腎之後他們仍舊面臨腎臟存活年限等問題,在面對陌生的捐獻者時會更有心理負擔。

2 談寫作倫理:何為“創作自由”? “創作”的範圍擴大後,“創作自由”有何變化? 偉大的作品具有更多豁免權嗎?

力元|我最早看完這個故事的印象是,這真不愧是兩個作家的故事,過於戲劇化了(當然這種印象也受到了轉述者的影響),充滿了表演性。 這裡的表演性未必帶有褒貶的含義在,抽象地講我們每個人每天都在表演。 但在這個故事裏,確實很典型,比如Dorland决定捐腎後,拉了一個私人Facebook群不斷更新捐腎的進展,這種表演可能是向外展示的,而她信中的“想像性”則是向內的表演。 在Larson那裡,我覺得她在表演,也被表演所禁錮。 她將現實生活炮製成戲劇,將Dorland抽象為聖母白蓮花的中產階級白人女性,將被捐贈者抽象為貧困的亞裔女性。 但另一方面,她更被她所想像、所信服的這套種族敘事所禁錮,她活在了她所構想的這場戲劇中,複雜的故事被簡化為了身份政治,豐富的生活也變成了狹隘的舞臺。

椰子|對的,Dorland在小群中的分享並不是針對某一種族,但Larson的小說直接將其轉為了種族八股文。 我當然承認種族議題在美國非常重要,為此而進行的創作更是必要的,但Larson的創作完全忽視了具體的人,這就是一種殘忍。 我的一個朋友認為可以把“創作”和“作家”的範圍擴大。 比如,你發公眾號吐槽別人,發朋友圈吐槽別人,你受到的倫理限制會比作家要少嗎?

力元|如果是出現在朋友圈裏,Larson的這些想法,這些刻薄的揣測,好像也覺得並不突兀。

椰子|嗯,雖然我們平時背後也會說別人的壞話,但因為每個人都在幹這種事,受到的道德譴責可能就會小一些。 然而,作家對ta的創作就負有某種責任,像林垚在“介面文化”的圓桌中所說的,作家對ta用的素材要有感恩之心,不能拿創作自由來推卸自己反省的責任和如何更好地再使用生活素材的責任。 在現實中,Larson是一比特出身優渥的亞裔女性,Dorland是一比特出身貧寒的白人女性,她們的階級、種族身份是有複雜張力的。 但Larson顯然沒有用好她的素材,她小說裏的人物非常刻板,她把所有的靶子都放在了白人中產女性Rose身上,同時對亞裔底層女性Chuntao的塑造也只剩下怨懟。 也出現了許多離譜情節,比如,受捐贈者不能是酗酒者,小說中受捐贈者Chuntao卻是酗酒者,看上去Larson甚至沒有穀歌過“腎捐贈”。 相較而言,我們平時在朋友圈發一個吐槽,可能只是我們某一刻薄面相的展示,並沒有上升到我們用了ta的素材的這種地步。

樂琰|在這個問題上,我覺得文學寫作和我們私下觀點的表達,在書寫的目的和所處的社會空間上都是有很大的區別的。 就像朋友圈,其實它相當於是一個更私密的圈子,朋友圈的閱讀對象是有限的、可選擇的,我們在書寫時預設的閱讀對象不是所有人,而是與我們建立了社交的朋友; 之所以我們覺得它也具有很强的傳播性,是因為在互聯網背景下,它可以被人輕易地截圖轉發而已,實際上,在如今的背景下,任何以電子的形式呈現的私語,都極為易得。 然而在性質上,朋友圈依舊是一個發生在封閉社交圈的、相對私密的觀點表達或情緒宣洩。 囙此,我覺得朋友圈言論和目的明確的寫作還是有非常大的區別。 從社會空間來看的話,(小說)寫作會發表和出版,所有人都可以接觸和獲取,它所帶來的破壞性就會非常的大。

椰子|對,至於公眾號的文章,雖然你發的推送實際上的讀者可能比小說更多,但是它的性質就沒有那麼嚴重。 或許藝術被人們賦予了一個更高、更嚴肅的期待,公眾號則反而可以比較通俗,可以罵人,甚至扒皮。

力元|我這裡替Larson講兩句。 如果按照我們現有的瞭解,Larson小說最終的面貌既改變了Dorland的名字,也修改了信件中的句子的話,從創作自由的角度而言,可能確實是沒問題的。 我覺得我們講“創作自由”,其實應該是一種普遍的、最低程度的限制,即什麼樣的創作可以寫,什麼樣的不行。 那我覺得這篇小說沒有到觸犯最低限度的紅線的地步,確實在“創作自由”的範圍,如果我們把作家寫作小說的動機、心理這些也納入創作自由的討論的話,可能就會產生誅心的效果,比如說納博科夫的《洛麗塔》,是不是作家背後有戀童癖。 以誅心的管道限制或評估作品寫作,是不可取的。 當然另一方面,一個有趣的現象是,好像也不會出現真正罪惡的作品的寫作,比如沒有“納粹文學”,作者的自律在“創作自由”中也保有最低限度的存在,當然這也可能是讀者選擇的結果。

椰子|但是我覺得這件事情恰恰不是在討論普遍的、最低的創作自由。 我們通常很難獲知作家創作的真實動機,對作品的評估也通常不從ta的動機出發,而在這件事中,我們恰恰是通過兩人的郵件、聊天記錄體會到Larson的惡意,才轉頭去看她的小說。 在看她的小說之前,我就覺得她如果是為了發洩惡意而寫,那作品很可能是偏頗的、扭曲的(然後發現確實如此)。 它當然在法律的創作自由範圍內,但問題是,Larson能不能拿創作自由為自己的種族八股文辯護。

另外,一開始看紐時的報導,我以為Larson寫的是一個立意深刻的東西,當時覺得這個事情複雜了。 結果發現她寫得不咋樣,我又馬上覺得這事簡單了——Larson怎麼說道德上都有虧欠。 所以,偉大的作品更有道德上的豁免權嗎? 如果有的話,那是不是因為作家對素材更有感恩之心? 或者偉大的作品對人類更有貢獻?

力元|紐時的文章大概也有太多的“想像性”了,它把故事有關創作自由這部分的討論自動納入一個老生常談的文學理論問題裏去,即應不應該以道德性來衡量優秀作品。 這個問題背後牽扯到那些文學史上曾經被看作道德低劣,但最終成為經典的作品。 紐時這種討論管道,似乎把Larson的作品也納入了這些作品相似的處境中,但事實上也許並不一定。

關於偉大的作品是否有更多豁免權,我覺得可能不一定。 很多偉大的作品在誕生之初也並不因為它的藝術成就而獲得豁免,道德上的責備一點也並不少,甚至囙此影響到對它的評估。 這樣的例子很多,比如莎士比亞的作品很長時間裏被人看做是低劣的,托爾斯泰就很不喜歡《李爾王》,覺得結尾罪惡,《包法利夫人》《安娜卡列尼娜》《尤利西斯》這樣的作品剛問世時也沒有因為藝術成就而獲得更多豁免。 這可能本質上是兩個層面的事情,創作自由應該不僅保護偉大作品,也保護其他的創作,不因藝術成就而豁免。 但另一方面,即便是偉大的作品,也可以對它進行道德層面的討論。 對於Larson的這篇小說,我們可以看到現在公眾基本上是在討論和小說本身關係不大的事情,這和它的藝術成就也許不成正比。

偉大作品的特殊性可能在於它對人性的深刻描摹。 比如《紅與黑》是根據當時社會上一個事件寫的,青年男子槍擊了他的前任情人,只看這個事件,我們也許覺得道德上很容易評判,但司湯達將于連槍擊前後的心理變化刻畫得如此深刻,給這個簡單的事件賦予了前所未有的縱深。 這可能是它偉大的原因,賦予簡單的事情以深刻和複雜,而不是把深刻複雜的事情簡單化,納入某種習以為常的模子裏(比如簡單的種族敘事)。

樂琰|我認為作品是否偉大會影響我們的判斷。 通過紐約時報的報導,其實大家會對Larson的作品有一種想像,認為它會觸及到更深的東西,而不只是套用了一個現實中的故事。 但是只要花費一些時間閱讀,就會發現,Larson的小說充滿了各種各樣的刻板印象,它有目的性地、功利地觸及了一些要素,能够巧妙挑逗起大家對於種族問題、階層問題的覺察。 可以說,The Kindest就像是一塊堆積了過多色素的蛋糕,看似華麗卻難以下咽,根本經不起推敲和審視。 那麼從這個層面上來講,她的創作就是一種偽裝,是一種宣示自己的立場並且對Dorland發起攻擊的武器。 如果這篇小說不再是有價值的創作,而被淪為一種蓄意的攻擊,那麼大家對Larson改觀、轉而支持Dorland是必然的。

藝萌|力元之前提到了《包法利夫人》《安娜卡列尼娜》,這些作品中的人物是有豐富性的,即使ta有很多缺陷,但是我們對ta的態度不會是純粹的厭惡和批判,而是能看到這個人身上更加複雜的人性的部分。 讀者與所謂的“負面人物”能够達成理解,用悲憫的眼光看待人性中不可避免的悲劇性,達成更深刻的反思,它背後有超越性的邏輯存在。 但是你在Larson的作品裏就很難有這種感受。

3 談取消文化:用怎樣的管道捍衛自己的權利才是正當的?

椰子|刨去原有的脉络,設想一下,萬一你的事情突然被作家朋友拿去寫了小說還拿了獎,並且其中把你醜化,把你所支持的議題醜化,你心裡會不爽嗎? 你要怎麼發洩這種不爽? 除了和Dorland一樣,跟讀書節主辦方抗議,跟作家協會抗議,去Larson的分享會裏刷臉抗議,還有其他所謂更能讓人接受的抗議管道嗎? 很多人在評論裏說“Dorland應該寫個小說反擊”“怪不得這麼多年都寫不出小說”。 我就很奇怪——為什麼大家更能接受“寫小說”反擊? 我們如果不會寫小說,就只能發朋友圈、發公眾號嗎?

力元|總感覺這個事件的討論並不典型。 Larson的創作畢竟是小說,好像我們討論非虛構作品時,會更有針對性,我們可以放心地放在新聞倫理的框架裏去分析這種寫作是否恰當,但好像討論起小說,就會覺得不是很有力。

椰子|相較於新聞倫理,我覺得寫作倫理上的討論是更幽微的,因為“被作家朋友寫了我好不爽”並沒有被正式納入議程。 你可以在明面上指出記者違反新聞倫理的地方,但是你會困惑於如何表達“被作家朋友寫了我好不爽”,你也不知道這種“不爽”是否正當的。 我看到豆瓣有很多人覺得Dorland再怎麼反擊也不為過,因為他們自己有過被作家朋友寫了的遭遇。

樂琰|我小學五年級的時候就曾因為一件小事,被同學寫到作文裏進行批判,並且直接上升到了道德層面。 非常巧的是,這位同學的父親是班主任。 於是那篇寫了我的名字,將我塑造為反面角色的小作文就被在全班進行了朗讀。 在接下來的幾個星期,我遭到了班級所有同學的攻擊和羞辱。 當時我們學校每學期都會出一份優秀作文輯錄,這篇作文也得到了發表,儘管在刊物上,我的名字被修改了,但傷害已經造成了,我當時在想,我到底道德敗壞到了何種地步以至於我要遭受這麼多的攻擊呢。 而這一切的起因是,當時教室外的走廊上,有一片嘔吐物,我主張將這裡交給清潔人員處理,拉著這位同學想要離開,但這位同學認為我們有責任打掃乾淨。 一件很小的事,對吧,但是當它被書寫之後,我被放置到了冷漠自私的位置來襯托這位同學的善良熱心。 我想,我們面對將要把我們寫入作品中的創作者是特別無力的,我們很難在寫作前去干預(我們根本無法知道對方在寫什麼,怎樣寫),也很難在寫作後不受到傷害。 回到兩位作家的爭議,這件事情從法律的層面,即所謂的“底線”層面,Larson的寫作是沒有問題的,她的創作自由是被捍衛的。 所以我們僅僅只能在道德的層面,尋求別人的聲援,卻難以有效地迫使對方收回一切。

藝萌|從這個層面上講,作家是擁有更多的話語權的一方,這也是一種影響力上的不平等。

4 關於聊天記錄:聊天記錄可以被公之於眾嗎?

椰子|雖然Dorland公開Larson小群中的聊天記錄是合法的,也讓人確信Larson就是帶著惡意去寫小說的。 但是博主@西窗隨記反對這種行為(也反對允許公開聊天記錄的法律),他說,“公開講話不正確會受到懲罰已經很令人恐懼了,私人領域的談話在沒有最起碼的隱私權,那整個社會都會噤若寒蟬…連私下都不允許錯誤的言論,只會得到一個徹底虛假的社會”。 西窗隨記的立場是一以貫之的,他先前也反對陳露發霍尊的聊天記錄。

我覺得他的看法有些武斷,我當然承認,截圖、曝光個人在政治敏感話題上的聊天記錄會使得人人自危。 但刨去政治的領域,個人之間的、關乎情感、生活的聊天記錄並不完全是私人的發言,它是具有公共性的,比如霍尊在他的小群裏的聊天記錄,你可以認為這是男性的口嗨,但“口嗨”難道不是這個社會厭女症的體現嗎? 我覺得這種聊天記錄是可以放在公共領域討論的。

樂琰|剛才我們在聊的時候,我突然感到一種可怕。 讓我頓生恐怖的點在於,過去沒有網絡或曰電子媒介去存儲我們彼此間的對話,囙此我們只要是單獨在一塊,所涉的內容就是私密的。 但當網絡媒介出現,很多資訊不得不以二進位的形式近乎永恒地存儲在網絡上的時候,私下中自我的一部分也就相當於被存儲到了網上,我們的想法、觀念、立場變得有迹可循且公開可取(儘管表面看起來可能是受到隱私保護的)。 所以我就會突然聯想到三體人,我們的思維、想法,和他人對話的私密性,將會因為我們對於網絡的依賴而逐漸變得透明化,內在的自我在走向一個逐漸的被公開的過程。 除非是社會達成共識,加以約束和規定,否則我們可能將要面對一個事實,即個人私下的面目將越來越容易地遭到公開和審視,並且這種公開他人的行為將越來越順理成章,私域和公域的界線變得模糊,一切行為都將被放到公開的脉络下審判。

力元|確實很恐怖,有時候我們在聊天裏說些什麼,其實也未必就是自己真實的想法,而且如果取消了上下文的脉络,斷章取義地看下來,很多時候就會扭曲。 之前還看到過一個討論,說人是會變化的,在不同脉络和不同時期都會有不同。 但現在網友的挖墳邏輯,就是無視你這個人的不同側面和發展變化,讓過去的你界定現在的你,甚至審判現在的你,這些都很恐怖。

5 關於性別:這是一個“女人扯頭花”的故事嗎?

椰子|剛才的討論中我們一直沒有涉及性別,但我覺得我們一直有受到“女作家之戰”這個標籤的影響。 潘萌轉述紐約時報的文章時,直接把“女作家之戰”放在標題裏——難免讓人有“看!女人撕逼!”之感,又回歸到了“mean girls”“女人就是事多”的刻板印象。 但這種“bad art friend”問題只存在於女作家之間、只是一個女人撕頭花的事情嗎? 《新京報•書評周刊》的相關文章寫到許多作家之間的紛爭,比如海明威把詩人華萊士•史蒂文斯的手給打斷,比如毛姆曾經在沒通知朋友的情况下塑造了一個自私虛榮角色,後者得知後就在報紙上公開抱怨這件事。 男作家之間顯然不乏這種事,但他們的紛爭往往被塑造成嚴肅的、一山不容二虎的,他們的友誼則是“英雄惜英雄”。 相反,播客“小聲喧嘩”指出,人們就會把女性友誼視為“搞小團體”,女性鬥爭簡化為“cat fight”。 我很好奇,如果這件事是兩個男作家,或者一個男作家一個女作家之間紛爭,後續的討論會往什麼方向上走。

藝萌|我們都會說聖母,但是好像沒有聖父這種說法。 如果Dorland是一個男性,我們就會覺得他像是一個上帝、救世主的形象,對他就沒有那麼多的嫉妒或者攻訐之心,當然這也只是一種猜測而已。

樂琰|要研究這個問題,似乎可以做一個小調研,改換性別,面向尚未知道這件事情的人發放。 畢竟,我們已經先入為主地接受了這是兩個女作家之間的故事,再去思考其中的性別問題時,我們的判斷也許受到影響、不盡客觀。

藝萌|可能因為Dorland是女性,我們就會强化、合理化她極度缺愛、極度需要他人認同、極度敏感脆弱的特質。 但如果Dorland是一個男性,我們會認為他的選擇基於理智,他想要得到名聲,在這個邏輯裏他好像不需要去解釋他的反擊。

力元|而且如果Dorland是一個男性,也許她之後那些撕逼的行為就會被解釋為好戰,武德充沛這樣的形容。

文|椰子 力元 樂琰 藝萌

圖|來自網絡

稽核|言冰 天天

微信編輯| Bullet

matters編輯| Sona

圍爐(ID:weilu_flame)

文中圖片未經同意,請勿用作其他用途

歡迎您在文章下方評論,與圍爐團隊和其他讀者交流討論

欲瞭解圍爐、閱讀更多文章,請關注本公眾號並在公眾號頁面點擊相應選單欄目

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐