《立場》被指煽動案 從涉案文章談至新聞原則 鍾沛權36日作供說了甚麼?

(原文刊載於法庭線)

文|法庭線

《立場新聞》被控「串謀發布煽動刊物罪」,為 1997 年後首宗傳媒被控煽動案的審訊,2022 年 10 月開審至今歷 52 日審訊,前總編輯鍾沛權在 4 月初完成 36 日作供。另一被告、前署任總編輯林紹桐不作供亦不傳召證人,案件押至 6 月 19 日結案陳詞。

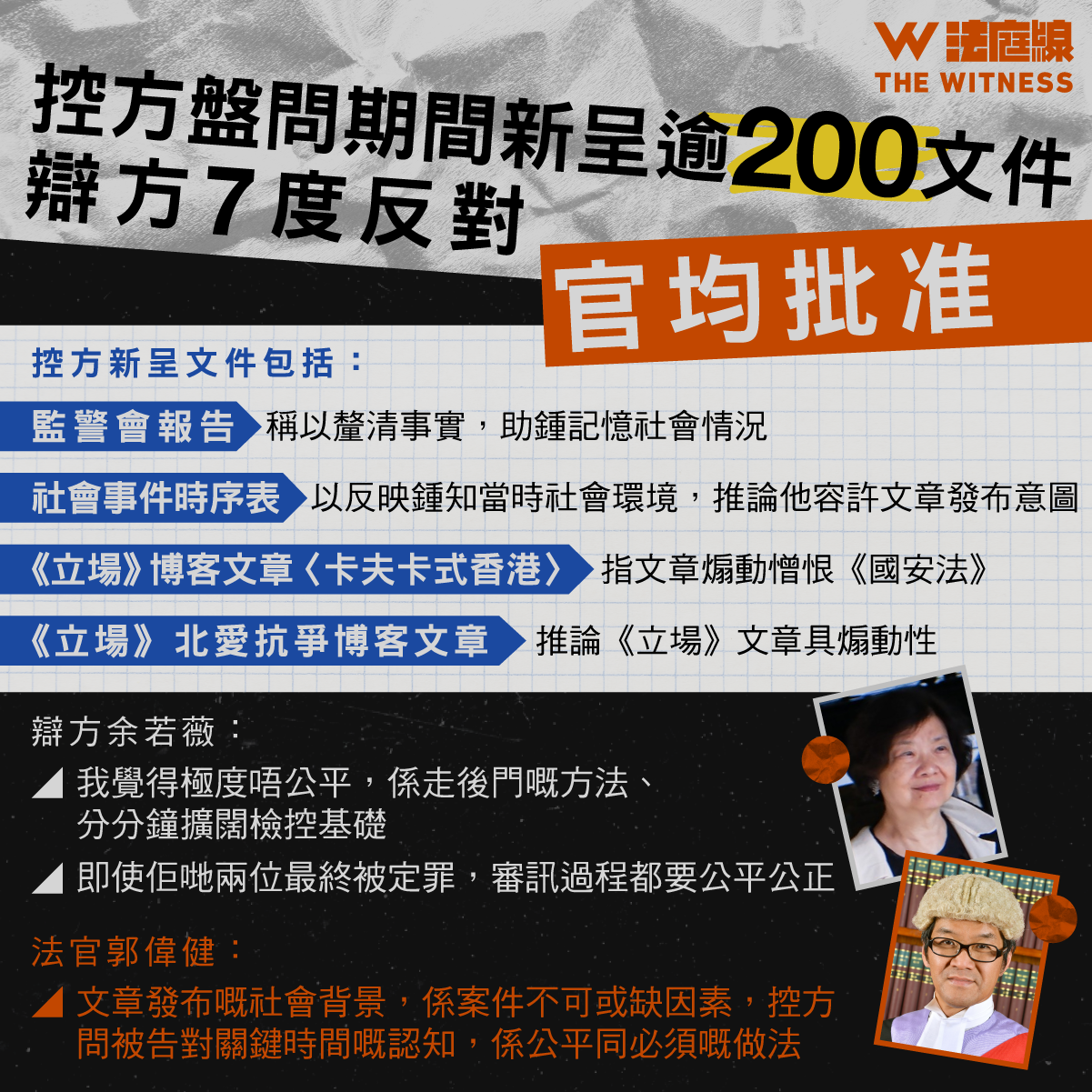

鍾沛權作供所牽涉的議題眾多,除了涉案文章,還有特刊《立誌》、新聞原則、編輯室運作、個人政治立場,以及他面對《立場》最後掙扎的心路歷程。控辯雙方在盤問、覆問期間,分別呈遞逾 200 份新文件,辯方余若薇一度在庭上表示,外界以為本案涉及百篇文章,她澄清涉案文章只有 17 篇。

究竟控方如何指控文章煽動?控辯雙方為何呈遞多篇新文章?在鍾沛權眼中,新聞又是怎樣一回事?《法庭線》整理鍾沛權連日供詞重點,讓讀者更易掌握審訊進展。原訂 20 日審訊 現已踏入 52 日

《立場》案在 2022 年 10 月 31 日開審,當時被告鍾沛權、林紹桐還押近一年。審訊原訂 20 日,結果截至辯方完成舉證,未計雙方結案陳詞,歷時 52 日、橫跨逾 5 個月。辯方在審訊期間一度質疑,控方沒披露所有搜證材料,包括警方調查時「主觀認為」違法的 587 篇 《立場》文章,遂申請永久終止聆訊,兩名被告先後獲准保釋。

法官郭偉健聽取陳詞後認為,辯方未能證明控方濫用法庭程序,拒絕永久終止聆訊申請。隨著法官在 2023 年 1 月裁定案件表證成立,鍾沛權同月 10 日開始作供,至 4 月 4 日完成,歷時 36 日。

鍾指政治主張涉公眾利益

須如實報道

現年 54 歲的鍾沛權,投身香港傳媒行業 26 年,先後任職《明報》、《經濟日報》,2012 年成為《主場新聞》總編輯。《主場》結束後,2014 年底與蔡東豪、余家輝創立《立場新聞》,任職總編輯,2021 年 10 月辭職。

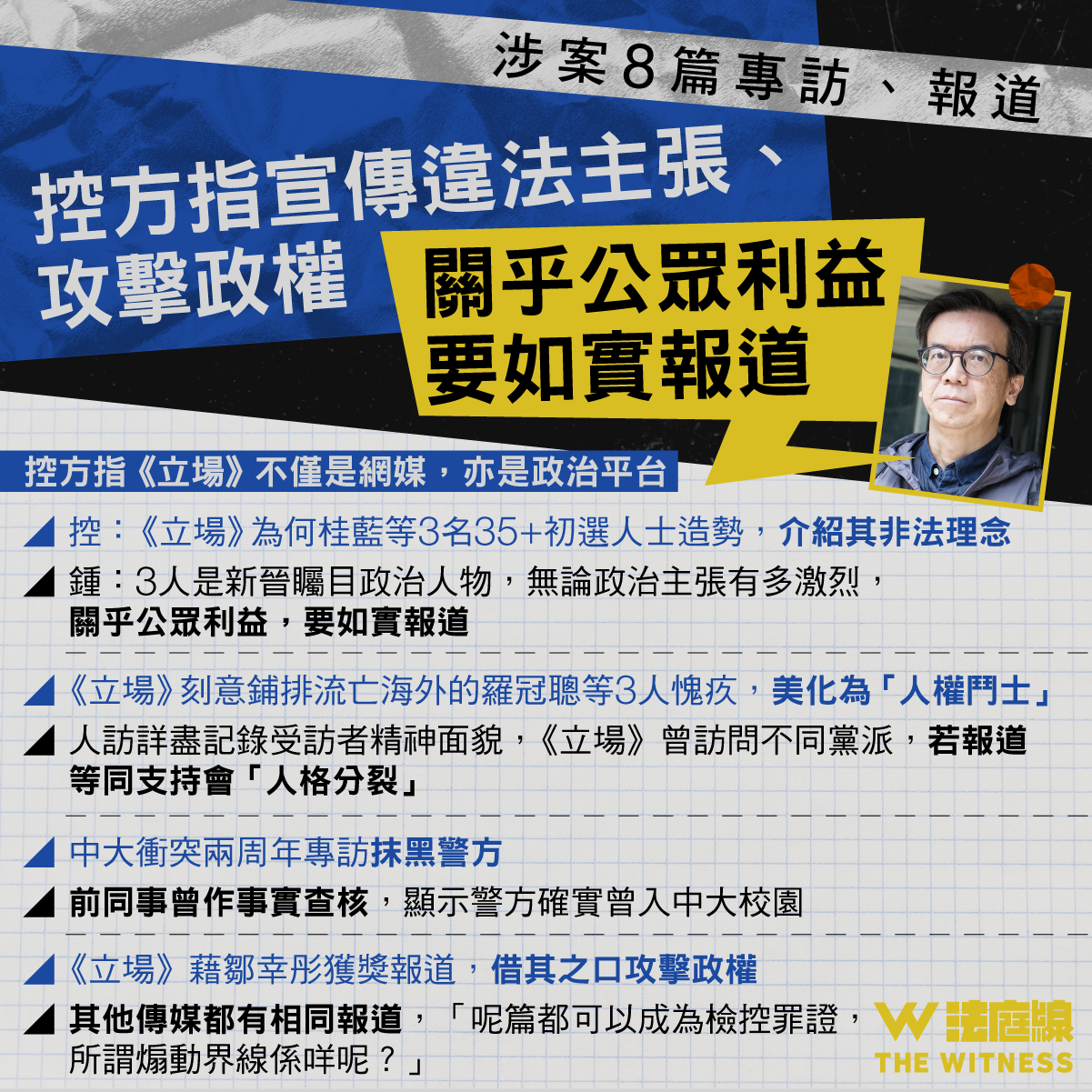

根據開案陳詞,17 篇涉案文章涵蓋 7 篇專訪、9 篇博客文章及 1 篇報道,分為 6 大範疇,包括「民主派 35+ 初選案」、「12 港人潛逃案」、「境外勢力倡議國際制裁」、「國安法相關執法行動和司法程序」、「中大暴動案」及「攻擊中央和政權」。控方指《立場》不僅是網媒,亦是政治平台,案發時社會「仍充斥各種暗湧及政治炸彈」,《立場》刊出涉案文章,是為非法人士「戴光環」,「目的不言而喻」。

鍾沛權確認,除了中大衝突兩周年專訪及鄒幸彤獲頒「中國傑出民主人士獎」報道外,其餘 15 篇涉案文章,均在他任內審批。當中 3 篇涉及 35+ 初選出線的立法會參選人何桂藍、鄒家成及梁晃維,控方指 3 人主張「攬炒」、「香港民族」,《立場》為他們造勢,介紹其非法理念。

鍾供稱,3 人是新晉及矚目的政治人物,以前香港公職選舉從未出現過,加上社會關注初選,其主張有新聞價值。鍾續指,無論該政治主張有多激烈,只要是受訪者真誠相信、關乎公眾利益,都要如實報道。鍾又以戴耀廷公民抗命為例,指他提倡違法達義,當時不少主流媒體,都有刊出戴倡議公民抗命全文。

鍾稱認同受訪者主張如「人格分裂」

至於 3 篇涉及流亡海外的政治人物專訪,控方指羅冠聰、許智峯及梁頌恆鼓吹「港獨」、提倡外國制裁,記者以引導式訪問手法等,刻意鋪排他們愧疚、美化其成為「人權鬥士」。

鍾表示,記者一般在訪問中,會幫助被訪者更完整地講出感受和資訊,並非特殊技巧,而人物專訪篇幅較長,「詳盡記錄、反映人物嘅精神面貌同經歷」,沒有必要美化或醜化。他又指,《立場》過往曾訪問「和理非」、本土派甚至建制派,「唔可能支持晒佢哋主張,政治光譜極端,如果唔係我哋會人格分裂」。

鍾稱博客文章有事實基礎

盡量「來稿必登」

就 9 篇博客文章,控方指作者作出沒事實根據的指控,如資深傳媒人區家麟的博客文章〈2020 香港新詞〉,當中提及「戰狼」、「新冷戰」等用字。控方又指,博客作者將意見寫成事實,污蔑《國安法》、引起市民對警方、檢控和司法憎恨。

鍾沛權指不同陣營、光譜的人士都會使用「戰狼」,甚至有中國官方人士自稱「戰狼」,又認為,評論文章風格五花八門,包括簡潔、精煉風格,而且評論文章亦非學術論文,不可能指出文中每個關鍵詞背後的事實背景。辯方資深大律師余若薇其後亦引述報道指,時任中國外交部長王毅明確提出「新冷戰」說,「區家麟用(新冷戰)都可以話係執王毅口水尾喎」,強調上述用詞非區家麟自創,當時不少人會以此形容國際局勢。

控方質疑,《立場》評論文章的政治立場「一面倒」,認為每篇文章都要做到「持平」,否則「入咗腦就救唔返」,會影響思想較不成熟的讀者。鍾認為,評論文章是作者觀點,不可能每篇文章都加所有正反意見,而是應該持續發表不同光譜的意見。鍾重申,只要不違反「引致即時暴力」、「損害公眾健康」及「誹謗」3 大準則,都會盡量做到「來稿必登」,以體現言論自由。他又相信閱讀評論文章的讀者,不會對時事一無所知,能從不同途徑獲取資訊。

法官郭偉健提及,區家麟在文中指「指定法官」、法律不公道,質疑區應否先閱讀判詞才作評論。鍾認為毋須閱畢所有文件才可評論,只要能自圓其說就值得發布,「當然你話評論質素夠唔夠高、公唔公道可以討論」。

控方另問及非由鍾審批文章

鍾質疑警方「大包圍」搜證

至於非由鍾審批的中大衝突兩周年專訪、鄒幸彤獲頒「中國傑出民主人士獎」報道,鍾指報道刊出時自己已離職,但他不認為兩篇文章涉煽動。他亦得悉警方去信批評《立場》後,前同事曾作事實查核,顯示警方確實曾進入中大校園。鄒幸彤獲獎報道他則認為內容平鋪直敘,當日其他傳媒都有相同報道,「呢篇都可以成為檢控罪證,所謂煽動界線係咩呢?」

總括而言,鍾沛權否認《立場》是政治平台,指 17 篇涉案文章沒有危害國家安全,而是屬於煽動罪條文中的「例外情況」,即指出錯誤。他認為,若要為 17 篇文章的受訪者及博客作者「勉強搵一個共通點」,就是他們都是出於真誠的政治信念,「都係關心香港、重視香港」,而他們的聲音是對政府及當權者的警惕、提醒。

他又質疑,警方在《國安法》生效、《蘋果》停運後,突然針對《立場》,以「大包圍」方式搜證,「因為我哋係《立場新聞》,有理冇理下載咗,唔知準則係咩,最後揀咗 500 幾篇,喺裡面嘗試搵啲證據去檢控我哋」。

控方新呈逾 200 份文件

辯方 7 度反對

控方在 26 日盤問,除了涉案文章,另新呈逾 200 份文件,包括時序表及監警會報告,稱用以「釐清事實」、協助鍾記憶案發社會背景,從而推論他容許文章發布的意圖。

余若薇在庭上 7 度反對控方呈遞文章,指控方「沒完沒了」、「漫無邊際」地新增文件,形容做法如「走後門」及「突襲」。法官最後批准控方申請,指文章發布的社會背景,是案件不可或缺的因素,控方詢問被告對關鍵時間的認知,是公平及必須的做法。

新呈文件包括監警會報告、北愛抗爭文章

控方圍繞監警會報告提及多宗社會事件,包括 7.21 元朗襲擊、科大學生周梓樂離世、「8.11 爆眼少女」及新屋嶺事件,指部分事件反映社會「相當失智」。鍾稱不作評論,但他認為監警會報告沒有公信力、描述與事實不符。法官問,鍾是否不能確定曾發生新屋嶺事件;鍾認為「發生呢啲事情機會唔低」,指警方在公眾場合下,肆無忌憚做出暴力行為,何況是沒有鏡頭記錄的地方。

另外,控方引述《星島》及《東方》報道,指 8.11 「爆眼少女」沒有「爆眼」。鍾沛權指,兩篇報道都是引述消息,沒交代消息來源,又指留意到《明報》其後有跟進報道指事主在網上討論區公開其驗傷報告,當中提及「眼球破裂」。

另一方面,控方稱希望透過新呈的文章,了解《立場》及鍾沛權的煽動意圖。當中一篇關於北愛抗爭的博客文章,控方質疑《立場》「專登」發布文章,呼應同期大律師公會時任主席夏博義在專訪中,提到擔心香港會出現北愛抗爭情況。鍾否認,並承認因技術錯誤一度刊出文章,發現後已即時下架,重申若要「互相呼應」,不會迅速將北愛文章下架。

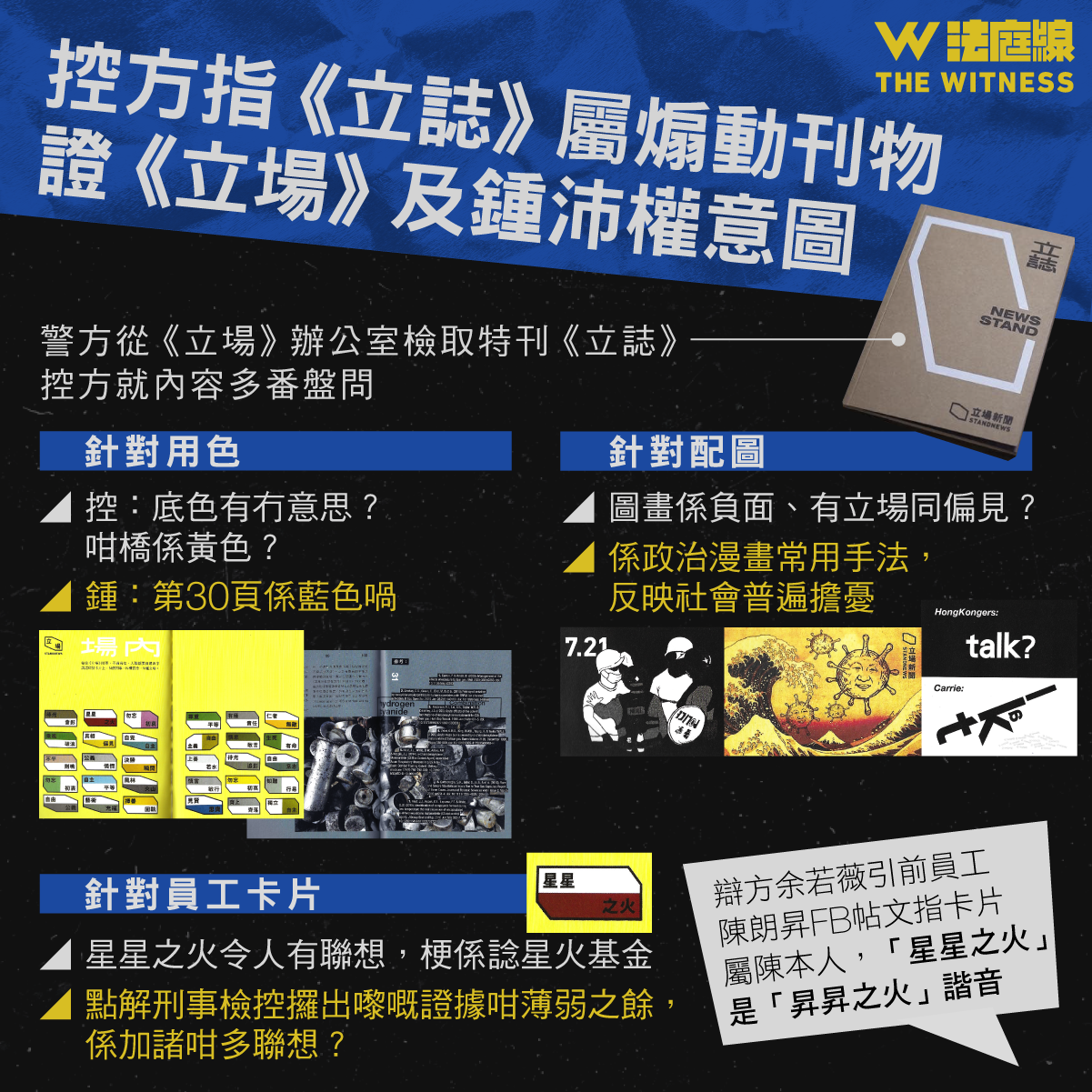

控方引《立誌》證《立場》及鍾的意圖

除了上述新文件,控方另引《立場》刊物《立誌》,從文章選材、製圖、用色等方向盤問,當中兩頁印有各員工卡片,控方指底色「咁橋」是黃色;「星星之火」的員工卡片,則令人聯想與「星火基金」有關。鍾質疑刑事檢控的證據薄弱,加諸很多聯想、猜測。辯方其後指,該卡片屬於前員工陳朗昇,「星星之火」是「昇昇之火」的諧音。

《立誌》亦羅列「美術部經典作品」,例如將中國國家主席習近平的容貌貼於新冠病毒上,控方質疑配圖帶有立場及偏見。鍾表示,《立場》美術部不時製作政治漫畫以諷刺政弊,並想帶出「玩味」效果,讓人會心微笑。

控方引拉登等例詢問審批界線

鍾指言論自由「接近信仰」

控方又以拉登、普京、納粹德軍等假設例子,詢問鍾審批文章的界線,例如在「9.11 事件」後,會否訪問阿爾蓋達組織領袖拉登;俄烏戰爭期間,會否訪問俄羅斯總統普京。

鍾稱若有機會訪問拉登,都會如實記錄,因其行為、主張關乎重大公眾利益,但會配合其他文章,分析或批評其行為。普京亦一樣,他會發布相關文章,但會「戴頭盔」,同時刊出其他反駁普京論述的文章。鍾沛權強調,言論自由對他而言「接近一種信仰」。

另外,控方多次直接問及鍾的政治立場,包括是否認同「五大訴求」、是否「和理非」、「黃營」、「反建制」,甚至是對制裁的看法。鍾強調自己是追求自由主義的香港公民,不能用控方的標籤來形容。鍾又認為,政治人物尋求外國制裁是不切實際,亦不贊成他們提出「港獨」主張,惟作為傳媒有責任報道、記錄,審批文章時也不會受個人觀點影響。

辯方覆問新呈 200 份文件

以證控方雙重標準

辯方因應控方呈遞新文件,在覆問時同樣新呈逾 200 份文件,以證明鍾供詞有依據、《立場》和涉案文章沒有煽動意圖,以及控方雙重標準。例如鍾作供時提及區家麟文章反映對《國安法》的憂慮,辯方呈大律師公會聲明、美國商會報道等,證明當時各界對《國安法》同樣有憂慮。另外,辯方引述《文匯報》報道「屠龍小隊」眾籌收集資金,詢問鍾沛權報道是否煽動暴力,指「根據控方說法,呢個直情幫佢宣傳,幫佢引起煽動仇恨?」

辯方又指,《紫荊》雜誌、《成報》等漫畫配圖、以及前特首梁振英及專欄作家屈穎妍等人所撰的文章,都有嘲諷或批評政府,質疑以控方說法,同樣「違反好多戒條」,「其他人評論文章冇俾人話煽動,點解《立場》會被視為煽動呢」。

談傳媒角色、何謂中立

鍾沛權連日作供,亦有提到自己入行 26 年以來信守的新聞原則。控方指新聞機構要中立,鍾則指沒有一間傳媒是中立,他會用持平來形容。他解釋,不同傳媒會對某些議題特別重視,如《立場》在創刊辭提到,會為無權者、弱勢和小眾發聲,但同時要包容批評及異議,盡量引入不同聲音。他又指,「冇一個傳媒係完美擔負第四權角色」,若傳媒可以百花齊放、擁抱不同原則,自主地運作是好事。

控方另提及議題設定(Agenda Setting)的概念,指傳媒能引發輿論戰。鍾認為,傳媒是基於公眾利益、人權等基本核心價值設定議題,並非想與政府「打對台」。他認為若民情沒有改變,其實是反映深層政治矛盾,質疑政府將矛盾歸咎於傳媒煽動,是卸責的做法。

鍾以 2019 年反修例運動為例,指《立場》未曾嘗試影響、介入及推動社運,提到《立場》曾多次被要求刪除拍攝到示威者的相片,被指責「出賣手足」,但他認為關乎公眾利益﹐堅持記錄、報道,又指傳媒角色並非保護任何人。

談《立場》使命、公司日常

回顧 2014 年成立《立場》之初,鍾稱已悲觀地預料言論自由環境將會大變,故其最大、最後的使命是記錄「時代呼聲」。鍾又指《立場》是中小型媒體,總編輯亦要處理行政工作,加上即時新聞要求「快、狠、準」,同事之間分配稿件是「嗌出嚟」,形容規模雖然「山寨」,但多年來能夠磨合到。

控方多次引用《立場》社交媒體帖文下的留言,證明《立場》有煽動意圖。鍾指盡量包容留言,另一方面礙於人手問題,沒可能 24 小時留意及刪除留言。他又指《國安法》生效後,《立場》不再轉載涉「港獨」評論,會使用 FB 功能過濾「光時」等關鍵字。

鍾指為了令內容更豐富、全面,《立場》後期接近 24 小時運作。法官質疑網媒可 24 小時運作,政府則不能,「網媒一星期 7 日話《國安法》唔啱,政府係冇得比?」鍾反問,有何限制政府 24 小時操作,相信有眾多渠道、部門傳遞資訊,即時反駁不實材料。

鍾憶述《立場》最後掙扎

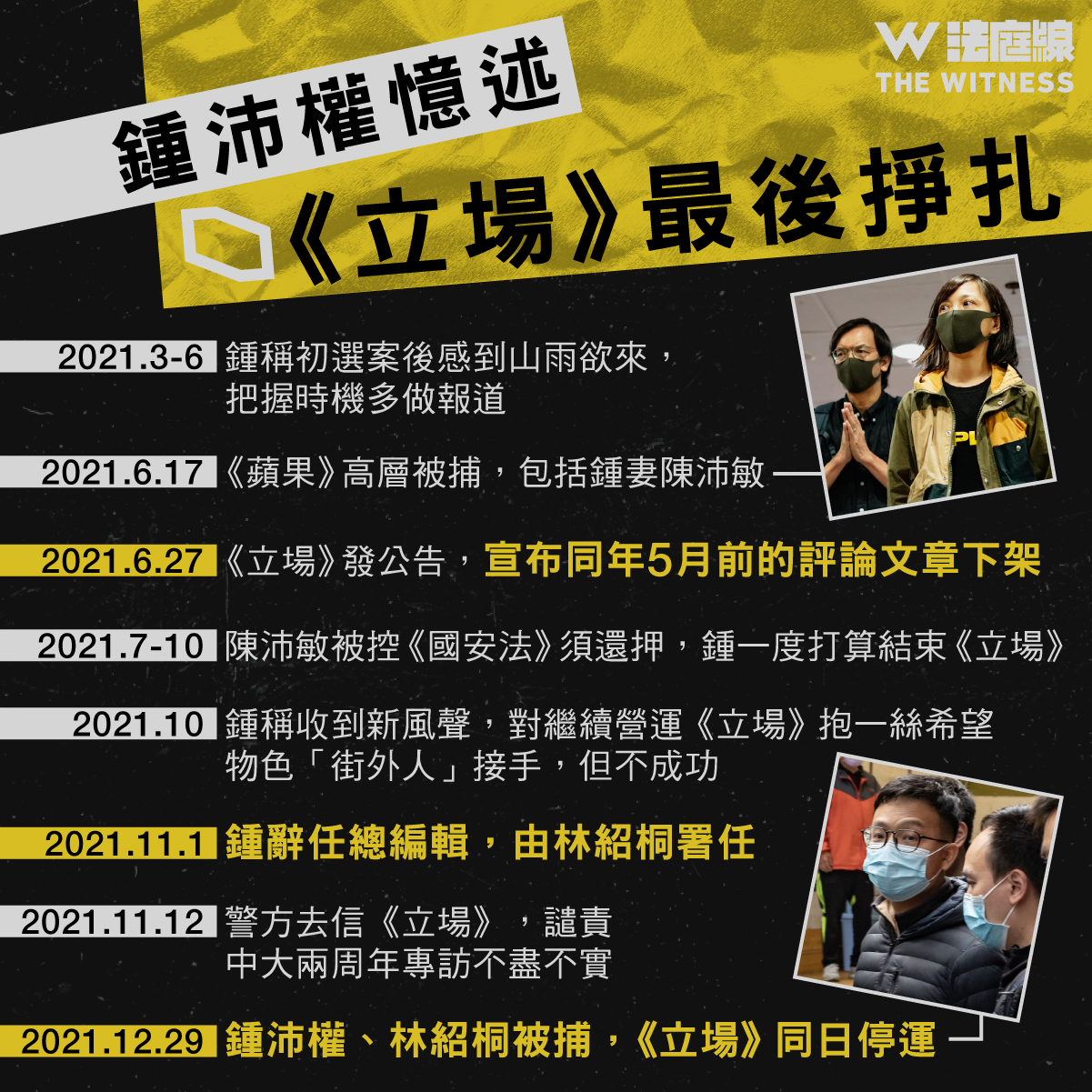

時鐘撥至 2021 年 6 月,即鍾沛權、林紹桐被捕前半年。鍾指,當時經歷 35+ 初選案,社會氣氛是山雨欲來、風聲鶴唳,很多公民組織覺得自己是下一個被清算對象。鍾稱一直堅守《立場》使命,盡力用好言論自由,惟當時出現一個轉捩點——《蘋果》多名前高層被捕,包括副社長、鍾妻陳沛敏。

鍾憶述收到《蘋果》案所涉材料,包括在《國安法》生效前的文章、外國議員呼籲制裁中國的報道。他在警署等候陳沛敏時,曾向律師朋友徵詢意見,《立場》如何應對同一情況,對方建議將《國安法》生效前的所有文章下架,鍾稱當中不少是獨家報道,「好難過到我哋自己嗰關」。但為了保護同事、機構,鍾認為無法再堅持言論自由,最終決定將同年 5 月之前刊出的評論文章「一刀切」下架,並刊出聲明指停收贊助、董事辭職等減低風險的措施,希望盡量獲得一絲生機。

至 7 月中旬,陳沛敏被落案起訴「串謀勾結外國勢力罪」及還押,鍾每天探望、未能兼顧工作,另一方面亦盤算自己有機會被捕,家人感到憂慮,尤其妻子不想他經歷同一遭遇。鍾形容當時陷於兩難局面,一度打算結束《立場》,「係好唔甘心、好艱難嘅決定」。

後來,鍾稱收到新風聲,令他抱有一絲希望,覺得《立場》可生存,惟物色「街外人」接手不果,終由林紹桐任署理總編輯。鍾直言對方「仔細老婆嫩」、不想連累他,這決定亦對林不公平,「《立場》能唔能夠生存嘅壓力去咗林紹桐度」。

他指《立場》後期報道的質素越來越好,直至最後一刻,同事均很努力,加上開設了英國分社,希望在中文國際新聞方面,成為華文地區其中一間最頂尖的傳媒。鍾在庭上一度哽咽表示,曾親身理解《蘋果》最後階段的掙扎,明白有不可抗力的地方,唯有坦白面對,「要做嘅嘢已經做晒」。

余若薇最後問到,若警方當時要求《立場》下架涉案文章,就能「逃過一劫」繼續營運,會否遵從警方要求。鍾形容「係好夢幻嘅假設」,若能以這個代價換取員工、機構安全,「我相信同事一定會堅持落去」。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!