香港人如何看待自己的歌:九十部香港粵語流行歌詞相關著作

(本文原刊於聯經思想空間)

緣起

香港粵語流行歌曲對台灣人來說不算陌生,但若問你是否瞭解香港人自己怎麼看待粵語歌、如何講述粵語流行曲的歷史、有哪些相關著作,知道的大概就很少了。

2005年,我大四時在敦南誠品看到了兩本港版書:黃志華《粵語歌詞創作談》和《香港詞人詞話》,翻了幾頁,發現正是我在台灣久尋不得的,聚焦「技藝」方面、近乎傳統「詞話」的論著,立即如獲至寶地買下。隨後,順著書中提到的作者和文章按圖索驥,我發現香港確實有一群人在持續不懈地為當代粵語流行曲建立「詞學」,且立場從業餘愛好者、業內人士、人文社會學者到詞人本身都有,亦不乏多重身分者,如最常被提起的黃霑,2003年以數十年親身經歷完成了博士論文《粵語流行曲的發展與興衰:1949-1997》,我也上香港大學網站下載,印了出來研讀。

再後來,我有了以流行歌詞研究為題攻讀博士的想法後,首選便是香港。2011到14年在港期間,相關書籍我見一本買一本,也時常能在報刊上看到詞評,林夕、黃偉文等一眾詞人的專欄散文更到處可見,還見證了幾次改歌熱潮,不少業餘的「高登巴打」(高登論壇的brothers/手足)填詞不但辛辣抵死,鍛字煉句、倚聲協韻的基本功也普遍紮實,因為有錯會被網友挑剔,或直接你一句、我一句改到過關。這樣的風氣讓我大為驚訝、大感欣慰,更感嘆:有九個聲調的粵語,是華語中填詞難度最高的,但卻擁有最高水準的業餘創作與評論風氣,大夥熱熱鬧鬧地嘻笑怒罵、切磋琢磨,而不是只有職業詞人和少數作家、學者在鑽研。

反觀台灣和大陸,就很少有這樣的氛圍,偶有零星幾篇,都不成氣候;《誠品好讀》《聯合文學》等雜誌做過幾次歌詞專題,但內容若不是偏重於批判性的社會議題和文化史,就是止於表現情采、品味和「態度」,談論作詞技藝的「詞話」則很少。奇怪的是,我經常看到音樂人抱怨台灣的評論者「只看文字」、過度偏重歌詞,而不談編曲等方面。這該如何解釋呢?

我於是在研究中把流行歌曲與歌詞的相關討論,分出了三個方面與三種趣向:文學面、音樂面、社會面;知識向、技能向、情感向。台灣的情況,學術性的討論太集中在「社會面知識向」,面向一般讀者的則多只在「文學面情感向」淺涉。如果談歌詞者能多一些「音樂面技能向」的討論,又能充分與音樂人所注重的曲、編、唱結合,或者音樂人可以來仔細談談歌詞該怎麼談的話,也許就可以慢慢磨合出一些確實有益於精進創作、拓展市場的討論範式,而不再只能各說各話。

香港的詞人、學者和歌詞愛好者人就步步逼近了這樣的範式。時至今日,香港出版的粵語流行歌詞相關書籍,已有將近90本。(詳見表格)

在「探討的方面」和「內容的趣向」上增列了以講故事為主的「人事」面,以及學界不做的「搞笑」向。這幾欄有一些沒填,或者是因其並非詞學著作(例如林振強、林夕的文集,可以讓我們更瞭解他和他的生活環境,但並不直接涉及歌詞),或者是因為我還沒讀過(我畢業離港後又出了不少書,平日在台灣或大陸訂購不太方便,所以沒時時跟進),讀過後會再補上。

此表是在我個人收藏的基礎上,徵詢了幾位老師和詞友的意見增訂而成,現在也用Onedrive掛在網上作為共享文檔,以後可以繼續更新,也歡迎有興趣的朋友一起來完善,意者請來信youtien@gmail.com。

上面以出版時間排列,下面就分幾個類別來介紹。

一、 詞人自述

作詞人自己談歌詞,談歌詞怎麼寫,細到各種技巧和一字一句的斟酌,與其說香港特多,不如說其他地方太少。這可能有一部份客觀原因是因為粵語填詞是公認的難,所以特別需要「攻略」;還有一部份可以確定的主觀緣故,就是先驅的帶動。

「新派粵語流行歌曲」的崛起標誌是1974年電視劇《啼笑因緣》主題曲,其後幾年出現了「三大詞人」黃霑、盧國沾、鄭國江。其中在電視台任職過的盧國沾最具文人傲骨,也最願意分享自己的經驗心得,1980年就在與太太合辦的《歌星與歌》雜誌裡開設專欄,談填詞之道,也接受讀者投稿歌詞,他來批改。雖然這專欄沒有很顯著的成績,雜誌也沒辦多久,但他並未放棄傳道。1988他出版《歌詞的背後》,1989年與黃志華合著《話說填詞》,是為粵語流行歌壇最早結集成書的詞學專著,現可找到2014年的《歌詞的背後—增訂版》。

盧國沾早年因在電視台工作,得到機會開始填詞,花了數年工夫逐漸磨練精熟,在電視台也升到監製級,而能寫出不同流俗的作品,並藉自己的職位「狐假虎威」(這是他自己的說法)逼唱片公司老闆畀面(給面子)收貨;1983年離開電視台前後,又發起「非情歌運動」,呼籲歌壇不要那麼商業掛帥地唯情歌是尚。運動在市道暢旺的當時並不成功,但影響有留存下來。網路時代大眾市場式微以後,「非情歌」在粵語歌裡已不算少數,盧國沾拓寬風氣的努力也得到行內和研究者的肯定。

1981年,一群年青人在鄭國江講完一場「粵語流行曲寫作研討班」後,成立了「香港業餘填詞人協會」(後改名「香港音樂創作人協會」),舉辦了幾場創作比賽、填詞班,後於1984年創辦了《詞匯》,這是一份每期最多8頁的雙月刊,實際出刊日期經常更動,也只是贈閱,沒有公開出版,至2004年停刊為止共出了76期。當年尚未出道的林夕(梁偉文)就在這上面發表過詞作,並有專欄《九流十家集談》,以現代詩研究方法,討論各家歌詞中意象、結構的經營並與之商榷,思慮相當精細,也預示了他往後的不凡出手。[1] 其餘作者的文章,各種填詞班、座談會的報導,以及現役詞人的邀稿如盧國沾〈《武則天》歌詞三易其稿與「誰」字句〉[2]、韋然〈兒童歌曲寫作之我見〉[3]、陳少琪〈填詞=堆砌?〉[4],都是非本人寫不出來的經驗之談。

網路時代以後,《詞匯》但以報導本會活動為主,很少再有深細的詞話——想寫的大可自己在網上或報上寫。2004年以後該會的刊物也不再使用《詞匯》一名了。2002至03年,黃志華先生著成《粵語歌詞創作談》和《香港詞人詞話》,內中大幅引用了早期《詞匯》的精華文章,算是完成了《詞匯》開風氣之先的使命。後來他們也有考慮過重刊《詞匯》或公開電子檔,但因版權問題難解,所以至今也只得在研究者間小範圍私下傳閱。一般讀者可以先看黃志華的書就好。

黃霑1963年大學畢業,畢業論文《姜白石詞研究》關注的即是能「自度曲」,即今所謂「包辦詞曲」的南宋詞人姜夔;1981年寫碩士論文《粵劇問題探討》的同時,他已是詞壇名家,亦在多份報刊上寫搞笑雜文和通俗小說;前面提到2003年博士論文《粵語流行曲的發展與興衰》,則是最後一次為世人留下了他嚴肅認真的一面,而2004年他去世以後,這部論文也在一時間成了全港文化界熱議的話題,進而成為研究、討論香港粵語流行歌曲必備的參考書。

為什麼全港文化界熱議黃霑論文?除了知名度以外,最主要的原因是:黃霑在論文裡不僅斷定粵語流行曲沒落的趨勢「限於環境,已難望再有奇蹟出現」,而且說「香港回歸中國,雖說是『特別行政區』,實際上已成中國的另一城市,港人的獨特個性已經逐漸消失。以後只能變成『大中華』隊伍的一員,偶然獨唱,也會是大合唱中的單一環節而已。」此等悲觀言論,自然要炸出一堆不服氣的爭議。如今看來,雖不知黃霑那樣寫是真的那麼認為,還是想用一下激將法(儘管學位論文原非面向大眾讀者),但後來確有許多不服氣的香港人,在低迷的市道中繼續撐著粵語歌;而對「內地化」的趨勢,香港人也極力抵抗了十餘年,雖在政治與經濟上的確沒能扭轉大環境,但在萬法唯心的文藝世界,這些逆境又恰恰成了沃土。黃霑說「難望再有奇蹟出現」,那我們就來締造奇蹟——香港人這麼做了。

鄭國江於2013年出版了《鄭國江詞畫人生》,和《歌詞的背後》是同樣體例。至此,第一輩的「三大詞人」:盧國沾蒼鬱、黃霑豪放、鄭國江清麗,都有了關於歌詞的著作傳世。其同輩詞人,潘源良、向雪懷亦有對自己作品和生涯的憶述。

另值一提的是有「鬼才」之稱的林振強(1948-2003),著作以搞笑短文為主,我小時候讀過爸爸從香港帶回來的《壹個人在四張床上查字典》和《壹個人在另外四張床上攪正字》,內容是從一個個字詞出發,聯想出幾句智慧箴言、諷刺短語或鹹溼笑話,對創作者來說可謂一種「滑稽練習」的記錄。它也算是我粵語文的啟蒙書之一,故此列入書單並多記兩筆,以為紀念。

第二輩的「三大詞人」:林夕多情,黃偉文摩登,周耀輝另類(我學姊梁偉詩語)。林夕受過正統的中文系訓練,早年在前述《詞匯》的《九流十家集談》就是他論詞的代表作,然而他商業出道以後,一方面格於「同行不互評」的默契(不公開批評同行的作品,必要時也盡量只說好話,否則動輒要被人抓住大作文章),一方面不愛講解自作,就很少在文章裡談論歌詞,所以雖然他專欄、散文、社論都寫很多,但歌詞方面就是「寫詞不談詞」。少有的一些相關文章和早年的詞話,據說收錄在2018年出版的《別人的歌》裡,這本我還沒買到,以後再確認。

黃偉文自稱「最愛買衫,最憎寫字」,社交性格最強、與商業社會最合拍的他,比較無意著書立說,然而他在2009年拉林寶、喬靖夫、陳詠謙一起成立了一個填詞人聯盟「Shoot The Lyricist」, 2011年又增加一位成員小克,其合作成果有陳奕迅《3mm》等。雖然近年比較沒有再做什麼企畫,而是以聊天喝酒為主,但仍存在技術交流和轉介資源的功用,小克在文章裡便談過他和黃偉文等詞友在線上腦力激盪「鬥詞」的情形。就我所見,台灣和大陸的流行音樂界,只有嘻哈(饒舌)圈存在類似的組織。

周耀輝公開活動較少,他1992年移居荷蘭,2011在阿姆斯特丹大學傳理研究學院取得博士學位,之後返回香港浸會大學任教,我博士班第三年便由他接任我的導師。他的邊緣、另類性格貫串於詞作、散文和論著中,他與夥伴高偉雲合著的《多重奏—香港流行音樂聲像的全球流動》以文化研究的視角記述了他從香港到荷蘭與「中國性」較勁的經驗——簡言之,就是他如何嘗試以歌詞和詞人的身分,寫出不同於黨國所喜歡的國家主義、民族主義掛帥的「中國性」。而在面向一般讀者和創作同好的《7749:四十九個我試過/聽過/想過的創作練習》中,他分享的也是「想像一個又一個不必接受現實的世界」的方法,「讓自己的生活得更有趣、更好奇、更飄浮」。

我與耀輝師的交流並不頻密,幾回討論和聚餐所留的印象是,要形容他,就是他自己寫的「飄浮」一詞最為精準,或也可以用古老一點的「逍遙」,然而並不「離地」,並不遠離俗世的煩擾,而是寄身其間來加以觀照。在與我的電郵中,他曾透露寫論文違反他的性格,寫得很痛苦。雖說寫論文對絕大多數人來說都很痛苦,但對天性不喜規範的「逍遙派」應該更是特別痛苦。儘管如此,周耀輝老師度過了這層磨煉,而成為了香港第一位以詞人做到大學教授者(如果黃霑活多幾年,應可為首)。

由上可見,香港的流行歌詞之學,從1980年代甚至更早開始,因為詞人自身有高度參與,所以自始便有高度的「主體性」——我們討論歌詞,是為了把詞寫好,領略他人的審美經驗,增益眼識和詞藝,而不是為了給什麼學科、議題、運動作材料,也不必是為了彰顯什麼主義、品味、態度;在這個本位上,也可以去聯繫各領域,滿足市場、學界的需求。如此「開正戲路」,就和台灣與大陸拉出了根本的差距。

1997年後新晉的詞人,雖遭逢「大台」(TVB等電視台、商業電台等廣播電台,意同「主流」;在社運場合也指發言台、司令台、主導話語權的群體)衰微而又尸居餘氣的網路時代初期,在市場上罕能如前輩名利雙收,但在詞論、詞話上就多有進一步的開拓。

主攻「非情歌偏鋒題材」的小克(本名蔣子軒),本業是在雜誌上連載漫畫《偽科學鑑證》,亦偶爾在漫畫裡寫改編歌詞,剪輯一下就可以出MV。其知名改詞,有以他招牌作「聾貓」演出的〈滾〉,把情侶吵架對唱改成打邊爐(吃火鍋)歌詞;又有〈一支得啩〉把林夕的苦情詞〈一絲不掛〉改成戒菸難的中年困境搞笑詞,發表後原唱陳奕迅主動在電台裡唱了這一版,是改歌界的一小成就;近日他與近三年崛起的姜濤合作的〈鏡中鏡〉、〈作品的說話〉得到聽眾和文化界的深度讚譽,可謂在正途上也達到了大成就。2015至16年,他出了《廣東爆谷—小克歌詞》兩卷,收錄他一百首歌詞從初稿到定稿的寫作歷程與心得,外加十數首被打回頭作品、石沉大海作品。

對不練的人來說,這只是一些歌詞背後的故事,算是瞭解彼時香港歌壇的一個窗口,而那些關於寫作和修改歷程的細節就可能顯得繁瑣;但對有練、想練的人來說,若有耐心一首首找歌來反覆聽,和文本一遍遍來對照品讀,這就是個十年份的經驗包。老實說我也沒有讀完,甚至裡面歌我之前都沒聽過幾首,但這種「不管寫這麼多這麼細有幾個人會看,我就是要寫」的一心一意的精神,同為創作人的我是深具共鳴。

小克最近剛剛在網媒「詞場」開始連載《關於填詞的100件事》。

2007年入行的梁栢堅,本業銀行白領,詞作延續林振強式的鬼馬風格,至2009前後年以〈富士康下〉等改詞成名:「何不把悲哀感覺假設是來自你虛構/你想跳樓 請跳 一切都照舊」(前句為林夕原詞,後句更加淋漓地將原詞隱含的哲思去到盡)。也寫了兩本邪門至極的詞話:《雷詞》談論各種雷人、抵死的歌詞、廣告詞、色情片譯名;《甜詞》與小學同學番簡強(錯解:番簡,洋書也;正解:倒過來讀)合著,收錄兩條友從十歲寫到三十幾歲的鹹溼改詞66首含互評,以及一堆香港出現過的鹹歌。台灣也有很多「歪歌」,但好像還沒有人認真到出專書收集,還要講精益求精:「一首好嘅不文歌,除咗抵死好笑之外,仲要有嘢袋落袋(有東西給你進益),增加你串人(刺人,或與人串聯)嘅詞彙方為上品。」

對音樂劇有興趣的朋友,可看岑偉宗《半步詞—由音樂劇到跨媒界的填詞進路》,他從1994年開始為舞台劇、流行曲、音樂劇填詞,也是語文教師。此書便從填詞和音樂劇的基本概念開始講起,後半便是經驗分享和延伸思考。台灣音樂界和劇場界二十多年來也有不少人在耕耘音樂劇,但就還沒有這樣總結經驗和檢討成敗的專著。

詞人自己的著作之外,《詞家有道—香港16詞人訪談錄》訪問了鄭國江、黎彼得、盧國沾、向雪懷、盧永強、潘源良、林夕、周禮茂、劉卓輝、周耀輝、張美賢、黃偉文、喬靖夫、李竣一、林若寧、周博賢。台灣之前也有《我,作詞家—陳樂融與14位詞人的創意叛逆》,然而定位在面向大眾講故事、談性格兼及產業生態方面,詞藝談得不多;《詞家有道》則是研究者主持,聚焦在詞作上,並重文學面的思考和社會面的見證,對我這種讀者的價值就更高。當然,聚焦於作品的話,你如果沒有聽過那首歌,味道就大打折扣;幸好如今網路方便,哪首沒聽過你就去找來聽一遍對著讀。如果你願意這樣讀,這本書就很耐看。

寫到這裡,要說一下「創作能不能教」和「作者應不應該講解自己作品」這兩個老問題。

創作有必須教的部分,有可以教的部分,有不好教的部分。必須教的,是基本的說話、識字,還有像是歌詞要怎麼配合音樂的節奏、旋律、情調才好唱;可以教的,是各種構思方式、修辭技巧;不好教的,是靈感、生活歷練、生命體悟。

說話識字大家小學就學了,詞曲咬合的道理也很簡單,不用多久就能講完,就算不講,唱出來順就對了,所以國語區的大家可能會下意識地忽略不講。但粵語歌對聲調要求嚴,粵語歌的聽眾也重視格律和正音,而且粵語在遣詞用字上有文言(古文)、書面語(官話白話文/現代國語文)、白話(俗語、方言,也可包括外來語和新造的流行語)之別,老一輩的高手能靈活切換、混用自如,是謂「三及第」,但現在的後生對古文和比較老土的白話可能陌生了,即便是當前的白話,亦有正字、俗字的問題。所以大眾也知道,最基本的說話、識字,都不是那麼容易,何況要掌握九聲來填詞。所以香港的詞人和詞評人往往願意在這方面多講、細講,尤其是一些將近流失的古舊字詞。在此基礎之上,也就可以繼續在構思、修辭等方面,講這些語文在配合各式樂曲、情景之時,和平日作文的處理方式能夠有何異同。至於不好教的部份,香港詞人也不會費事(浪費時間)去「教」你,但他們多少都願意透露背後的故事。

古人說「詩無達詁」,台灣又流行「作者已死」之類自由最大化、權威最小化的文學理論之流亞,加以一些現代詩的薰陶,不少作者喜歡混混沌沌地拋出一串串似通非通如萬花鏡像的意識流文字任隨解讀,不少讀者也偏好於不求甚解、只隨意受用箇中感覺,而以能靈犀相通為尚。這雖使台灣的藝文創作比起大陸、香港多了許多不羈的靈性,但也就在賞析上提高了門檻:你有那個靈性、才性,可以自己看會,不用人手把手跟你講解每句每段的編排用意;沒那靈性的、才性不同的,一看看不懂,再看評論也高來高去,就沒興趣了。這之中最痛苦而可惜的是稍微有點靈性、又沒那麼天才的創作者,無法自己學到那些「不好教」的東西,也沒有書能在「必須教」和「可以教」的部份幫助他一步步紮實基礎、打磨粗胚,如果又沒有前輩帶領的話,很多人就只能止步在比較初級的階段,而不能找到適合自己才性的路線。

相對的,新加坡詞人小寒,以前就有在網誌裡詳細講解自己的詞作。可能是因為她有開作詞班,新加坡的中文教育又較淺,所以她願意且必須不避瑣細地多談基本功。

如果說台灣人國語基礎已經足夠,不需要從識字開始講作詞,那麼,並非人人會講,且有不少詞語已然流失的閩、客語呢?我查期刊論文網,是有不少「某某人某語歌詞的語言使用」之類的學位論文,但除了整理、解釋詞彙,大都寫得很機械,說它哪裡寫得好,也多只能作些泛泛之論。我想這是因為作者自己不會寫詞,研究目的也不在詞學上。詞人講解自作或整出理論者,客語有鍾永豐《菊花如何夜行軍》和羅思容(文章與訪談散見各處,尚未結集),台語有武雄(臉書貼文,尚未結集),其他許多創作人偶爾會在訪談中略提一二,但就沒有像香港那樣已經做出體系。

我們可以問「為什麼台灣沒有」,要我答我也可以提出許多解釋,但我想比起解答,更重要的是要有人去做。那麼,如果有人想做,香港粵語詞壇多年積累出來的這些著述,應該就是最值得參考的範本。

二、 講古溯源

上海流行音樂的「前史」是清末學堂樂歌、蕭友梅創辦的中國音專、黎錦熙和黎錦暉推行的國語運動;台灣流行音樂在國語、東洋、西洋之外還有日本殖民統治時期脫胎自傳統音樂和歌仔戲的一段前史——香港在1974年「新派粵語流行曲」崛起之前的音樂風景(Soundscape,或譯「音境」)是怎樣的?台灣應該很少人知道,至少我是從來沒在台灣的書刊上看人談過。

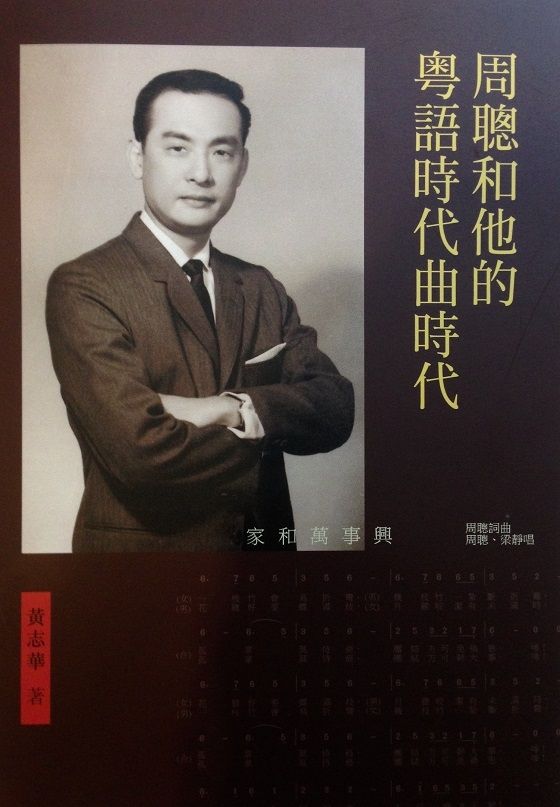

挖掘、整理、講述香港流行音樂「前史」的,首推黃志華。書單所列:《早期香港粵語流行曲》(2000)、《曲詞雙絕——胡文森作品研究》(2008)、《呂文成與粵曲、粵語流行曲》(2012)、《原創先鋒——粵曲人的流行曲調創作》(2014)、《周聰和他的粵語時代曲時代》(2016),還有前述的《粵語歌詞創作談》、《香港詞人詞話》都是他的著作。這些姓名,你聽過幾個?都沒聽過,就說明了這幾本書在「鉤沉」上的意義與價值。

黃志華在1980年代初即是「香港業餘填詞人協會」的創始骨幹之一,也在報上以李謨如、許雲封、周慕瑜(與詞人羅鏘鳴共用筆名)等筆名發表詞話、曲評。他在市場步入黃金期的時候,即有感於早期粵語流行曲之不受重視(傳統文人覺得鄙俗,新派歌眾覺得老土),持續為文鉤沉,並且著意平衡作詞人、作曲人、歌手所佔篇幅,以拯尋常報刊一味聚焦明星之偏,同時也盡量在文學、樂理上多作評析,不會像很多僅為交差或吹捧的論文或報導那樣,只要是傳統的或在價值觀上合我意的就說好,或一概打迷糊仗說什麼「顯現了時代特性」云云,避而不作自己的主觀感想。

黃志華著作令我最驚喜又訝異的一點,對某些讀者來說可能是缺點,就是:他不帶「主義」。換句話說,他沒有被任何一門學科的議題牽去,沒有讓任何一位學者的理論籠罩住自己的視野。再換句話說,他是一個「不預流」的「民間學者」——雖然到2006年也在嶺南大學拿了一個文化研究碩士學位,但他之後的著作也只是將其中學問為己所用,而無意到學術圈裡展開什麼對話。如果問他有什麼主義的話,大概也就只有「發揚粵語創作」和「存史」而已。

我初讀他著作時,正是台灣本土論述大興之時,各種講古溯源的文章專書,多少都有帶些政治傾向、學術議程,你偶爾看到一篇單純講故事的,還可能不習慣,或覺得不夠勁。BBS上,大家也是合意則推,不合意便輒曰「偷渡」;在音樂的論域上,則是越有「反抗」意味的作品和作者越能得到書寫,實際在社會和市場上占大宗的古典、「主流」都要被冷落甚至鄙夷。因此,當我讀到《香港詞人詞話》那樣「素淨」,且真是以詞為主,不去管什麼意識型態的著作的時候,頓時大感清爽——這算是我個人比較不一樣的閱讀體驗,如果你是關注政經社會議題的讀者,看了就可能比較失望,但或許你也會看得很愉快,因為他的著作可以和任何相關研究搭配、相容,你不必擔心裡面有什麼因為主義、立場而被刻意突顯或埋沒的評述。

黃志華早年即因興趣所在,自學了古典文學、中樂西樂的樂理和演奏,而50到70年代的史事,也有一部份是他的親身見聞,所以我們可以看到一位「民間學者」是如何自主、自發地去習得文學、音樂、社會三面的論述能力。2000年後他與學界同仁來往漸多,自己也讀了個學位,增益了理論視野,然而他不必多談什麼理論,光是實證性的歷史研究和資料整理,就做不完了。盧國沾便在為《早期香港粵語流行曲》所作的序言中說:「黃兄搜集的粵語歌資料,可能是當今世上最豐富的……有誰要搞粵語歌歷史,都得請他當顧問。要保證資料不出錯,便得靠他珍藏的資料查證。除了他,我們便不知道還有誰可幫忙。」

這便要說到香港在環境上劣於台灣和大陸的地方:空間狹窄,缺乏收藏條件。當80、90年代文化界漸漸意識到俚俗、大眾文化的價值,不再那麼鄙夷的時候,很多老物件已經丟了。隨著時間過去,舊物愈堆愈多,而有條件持續去搜集、整理的人始終稀少。台灣有不少收集戰前老唱片的藏家,近年也出版了許多相關研究,其中時間最近、內容最全的就有喜馬拉雅基金會委託、支持洪芳怡編撰的《曲盤開出一蕊花:戰前台灣流行音樂讀本》;而香港如果沒有黃志華,很多歷史只怕就真要流失了。

另一部出於愛好者手筆的講古之作,是樂評人、電台節目主持人MUZIKLAND在網誌「Muzikland樂多日誌」多年積累的基礎上輯成的《香港流行音樂專輯101》三大本(2018-2020),從1974到1999年101張專輯的故事串成,圖文並茂。它封底文字指出的主要內容有「重點歌曲評論、專輯地位和重要性、幕後製作人員專訪、歌手現身說法」,而對我們異時、異地的讀者和聽眾來說,光是那些「人事」層面的內容,已足夠可觀。

大陸也有一個樂評、編劇何言(網名「公元1874」),於2012年開始在網上連載隨筆《夜話港樂》,至今結集了兩本,在大陸、香港皆有出版。他從愛好者的角度抒發對林夕、黃偉文等詞人作品和一眾歌手的感悟,也向讀者介紹其中故事,當時很受好評,我也很欣賞。但當然受限於地域條件,他沒法像香港本地人那樣近距離接觸、收集第一手史料,於政治敏感之處亦不得不有所避諱,所以不能說是相關著作的首選,但仍是值得參考的、從內地民間愛好者視角出發的普及性讀物。

由業內人士編撰的講故之作,有于逸堯《香港好聲音》,為其與倫永亮、王雙駿、梁翹柏、盧巧音、馮穎琪、何秉舜、伍卓賢、高世章、DJ Tommy、伍樂城、黃耀明、陳大文@3C Music這16名音樂人的訪談。坊間還有許多講述明星生平的書,多少也會談到一些詞人與歌詞,但畢竟談得較淺較散,本文就略過不談。

三、 學術研究

香港學術界大約到1990年代初期才開始注目於本地的粵語流行曲,其大致的因緣有三:

一、源自1960年代英國伯明翰學派,聚焦於文化與權力、階級之關係,擅長從通俗文化展開社會觀察與政治運動的「文化研究」(Culture Studies)這門學科,在1980年代全球消費文化和後現代思想的浪潮中成為顯學,台灣、香港學術界差不多也在同一時間湧現了許多青年學者投入其中;

二、在北京的「八九民運」之後,緊接臨近的便是香港的「九七大限」,再遲鈍的人在香港都能有所感觸,予以反應的文藝、影音作品也滿地都是,學者當然不會無視於這個與「後殖民」歷史現場同行的研究機運。

三、在1970-80年代追過星、聽過團的一輩青少年,差不多就在這個時候成長為學界和各行各業的中堅;將少時愛好作為研究題目,自是順理成章之事,何況多有親歷的他們正是最有條件研究,也最容易做到發人之所未發的一群。

那為什麼之前沒人做呢?因為中文學界、音樂學界和社會學界先前都未曾將流行歌詞納入「守備範圍」。如中文系的師生看到粵曲會納入民間文學、口傳文學的概念予以重視,但看到流行歌曲這種現代文化工業的產品,就會有所遲疑,即便道理上接受了歌詞可算現代文學的一種,但具體寫起論文要怎麼寫呢?對付一些脫胎自古典文學和粵曲的作品或可得心應手,對上混雜了太多不同傳統的東西,固有的範式就難免有些不夠套了。若要硬講,就可能出現像「老夫子」與新潮格格不入的窘況;要輕鬆一點的話,就乾脆鄙夷無視之。音樂學界居高臨下的姿態就更普遍,是從祖師輩就傳下來的成見。社會學則是在前述伯明翰學派的「文化研究」崛起後才相繼著力以平視的態度看待流行文化。

因此,香港學界比台灣晚了幾年,到1997年春才出了一本論文集:《情感的實踐——香港流行歌詞研究》,作為「香港文化研究叢書」之一,收錄六篇文章。從中可以看到,他們之運用文化研究的思考框架來節選材料、說明現象、提出論點,乃至為當代史留下一片異質的見證與展望,其問題意識和寫作技巧已經相當熟練。

然而對讀者來說,在追溯、跟進這些專題論文的時候,如果沒有一些「通論」作為參照基準,就很容易被學科和學者的議題偏嗜給牽走;對學者來說,缺乏通論也大有礙於展開進一步討論。而當年他們主要參考的通論,只有一本民間著作:黃志華1990年的《粵語流行曲四十年》。

學者撰寫的通論著作,是到1998年才出版,那便是我第一位博班導師朱耀偉的《香港粵語流行歌詞研究》(2011、16年皆有修訂再版)。序言中,他也揭露了當時流行歌詞研究不重視歌詞本身的窘況,和學院論文最可能出現的偏失:

研究歌詞的論文也不是沒有,其中有從跨國唱片公司壟斷的角度看,也有從唱片公司之生產角度看,但主要只是視歌詞為文化工業的產品。以中文文化的角度出發的也有大學中文系的專輯,但都以訪問為主。當然,還有散見各大小報章雜誌的專欄,以及香港業餘填詞人協會之《詞匯》。遺憾的是聲音分散,各類呢喃合奏不出驚世聲音。最有條件推動合奏之機構卻置身事外。電台、電視台及唱片公司只重視商業利益,自然不會以文化研究為重……

文化研究近日十分流行,而研究流行音樂亦傾向以文化理論為主(如法蘭克福學派的文化工業理論或伯明翰學派的文化研究策略)。然而,在未有全面整理香港流行歌詞的發展之前,此等分析容易流於以偏概全。社會學家可能重視情歌氾濫對社會的影響;語言學家會集中分析詞作的中文水準,看看那是否現今新一代中文水準低落的主因;文化理論家則只挑出個別作品來演繹有關性別、國家、階級等文化課題。最後,香港流行歌詞的概況卻無人清楚。理論與文本應能互照互省,故任何有關流行歌詞的研究都應建基於紮實的歌詞整理。

簡要地說,當時朱耀偉老師要對抗的,有三種成見:第一種是舊派的精英主義和文化保守主義,會對流行歌詞說「難登大雅之堂」這種古話的雅人;第二種是商業掛帥的俗人,例如建議他把書稿改成「四大天王」流行曲賞析,多配照片以利市場的朋友和出版社;第三種最麻煩,是新派的精英主義,即掌握了當代西方人文社會學話術,能在報刊版面上主導論述機制,而將符合他們議程偏好的「邊緣」現象與作品「文而化之地武裝起來」講成「流行文化」來大書特書的群體(讓我來打比方的話,大概就是台灣《破報》那樣)。任由此等聲音宰制論域會有很大的脫離實際的危險,但從大局來看他們又是我的同學、同好、同行、同事甚至同志。

那怎麼辦呢?就是我來作通論,補上「紮實的歌詞整理」這個生態位。話雖如此,具體怎麼做,並無前例可循;如果按當代各學科的思路去做,那很容易就會弄成「六經注我」(上引文的另一種說法),只把流行歌詞當作材料,而不是與之站在一起,為其建立作為一門學問、技藝和行業的主體性和有益於它的研究範式。

於是該書的寫法就是整理和分析並重,分析工具也是當代西方文化理論和傳統中國文學理論並重——不特別偏重中學或西學的講法和關懷,但以適用為原則。評論時也有讚有彈,客觀描述與主觀見解並行。這看起來好像只是應該,但其實相當不容易,尤其是,你要能真正兼攝中西兩條文脈,又不拘繫在哪一種之中,亦不為引用而引用、為平衡而平衡,而是用到自然、適度。

換句話說,如果問「這本書是什麼學系、學派的」,第一位的答案應該是「香港粵語流行歌詞學系」。朱耀偉是少年時期先有了這份愛好,後來才讀了比較文學、文化理論、全球化與後殖民研究等等,所以他這本通論從構思開始就有自己的「主體性」,沒讓任何一門學派的意識型態牽著走,而又能如上面引文那樣站在學界同仁的立場,向那些學科提出反思和建言。

然而,相對的,如果你從各學派的視角來看這部「開山之作」,你也就可能嫌它對你所在乎的議題談得不夠多、不夠深;用行業中人的視角來看呢,又可能嫌它不怎麼談音樂和產業的部份。用成語來講,這可以說是一種「格格不入」的狀態。朱耀偉老師自己也說「本研究的發聲位置無可否認處於學院體制的邊緣」,所以他也是有意識地「不入格格」,而以此築基工作服務於其或繼今者的「創格」,亦對滿足於既有格式的學界同仁提出一種友善的挑戰。

其後,朱耀偉老師又發表了專論性質的《音樂敢言:香港「中文歌運動」研究》(2001)和《光輝歲月——香港流行樂隊組合研究(1984-1990)》(2000年初版),有別於先前針對接案填詞的「詞匠」作品研究,聚焦於創作樂團(當年還沒有出現「唱作人」這個singer-songwriter的中譯)的作品與迴響,在記述那些主流唱片公司之外的產品和事蹟同時,也帶出了對以往一些較為消極、粗疏的文化理論的回應:

流行樂隊組合的光輝歲月給我們的最寶貴提示正在於:在主流和非主流之間,還可以有很大的空間讓音樂人和聽眾一起參與。葛斯堡(Lawrence Grossberg)在分析流行音樂時便曾指出,文化研究傾向將流行文化置於二分的脈絡之中:流行相對於正統,又或流行(風格化抗衡邊緣)相對於主流。葛氏正確的論定這種二分並不能真正探討問題之所在,問題的重點該在兩者的互動關係和張力之中。假如我們只是以賀爾(Stuart Hall)所謂的『符合閱讀』(preferred reading)來接收流行音樂,那麼無論是地上、地下或另類音樂也好,其實分別也不大,我們都不外是被動的冷漠服從的受眾。最重要的是作為主動的受眾,我們要以『抗衡式閱讀』(oppositional reading)來打開更多論述空間,那麼『眾聲對唱』才不會淪為商品化的偽風格。

普及性的詞話著作,則有《詞中物─香港流行歌詞探賞》、《香港歌詞導賞》(與黃志華合著)、《歲月如歌——詞話香港粵語流行曲》、《詞家有道——香港16詞人訪談錄》(與黃志華、梁偉詩合著)等。2011年,與學生梁偉詩合著《後九七香港粵語流行歌詞研究》是為前作的續篇。近年又推動了中華書局《香港詞人系列》的編著,亦與黃志華、吳月華合編《香港文學大系1950-1969:歌詞卷》,這兩本是在我畢業以後出版的,我目前還沒買到。

我是2010年讀過《歲月如歌》以後,又查了一下發現朱耀偉老師是當時唯一在香港學院體制內推動流行歌詞研究的,便寫了電郵給他,表示想來香港做他的博士生。老師指點了我去申請「香港研究生計畫」的獎學金,我於是努力了一番,幸而申請到了;當時他在香港浸會大學中文系,我就在2011年8月去了浸大。同年,周耀輝老師也從荷蘭返港,來了浸大人文與創作系(Humanities and Creative Writings);2013年,朱耀偉老師轉至香港大學任教,之前便安排我轉到周耀輝老師門下,我也就轉到了人文與創作系。此間經歷見聞以後有機會再說。

前文提到,真正讓流行歌曲/歌詞研究成為公眾熱議的作品與事件,是2003年黃霑的遺作《粵語流行曲的發展與興衰》,此前黃志華、朱耀偉等幾位老師雖有在報刊上筆耕不輟,但「勢單力孤」,影響不免僅及於小眾。2004年黃霑去世後,輿論在悼念和感嘆粵語歌壇的衰退時,懷舊和保存歷史的需求聲浪也漸大;2007至08年,香港文化博物館與香港中文大學新聞與傳播學院合辦了「歌潮‧汐韻——香港粵語流行曲的發展」展覽和研討會,同名論文集於2009年出版。

《歌潮‧汐韻》在作者陣容和文章主題上平衡了文化學者(梁曉芙、廖繼權)、語文學者(練美兒)、傳播學者(馮應謙、狄尚恩)、「歌詞本位」學者(黃志華、朱耀偉和身為詞人的周耀輝)以及從業者(製作人吳雨、伍樂城、謝國維、于逸堯;詞人鄭國江、方杰;唱作人馮穎琪),內容有論文也有對談。至此,粵語流行曲和歌詞的相關研究,可謂走上了不必再擔心各種「閉門造車」、「掛一漏萬」和「狀況外」的正軌。雖然這點成果,相比於電影這種熱門顯學還稱不上茂盛,但起碼他作為一門學問的「主體性」已基本建了起來,想做的人再不用怕沒有空間、沒有參考或不被接受了。

美中不足的是,理應可在這個領域有所貢獻的中文系所,這些年都沒幾人來參與研究。有讀過中文系出來投身業界的詞人(林夕、岑偉宗),有國學功底較深、路數接近中文傳統的民間學者(黃志華),但中文系「嫡系」的古典文學、現代文學兩大宗門就沒什麼自發的動靜,有也是個別師生自己帶著興趣或專業進來做一下,如中大中文系畢業、2006年出道的詞人簡嘉明,2010年在港大以《逝去的樂言——七十年代以方言入詞的香港粵語流行曲研究》拿了文學碩士,之後也繼續投入職場了,沒留在學界。我也差不多是這樣。還有朱耀偉老師和我說過「我本來是讀英文、做比較文學的,他們(中文系)找我進來我也有點奇怪」(他的學歷是:1988年英國語文文學學士,1989年以中國文學研究獲美國舊金山州立大學文學碩士,1993年取得香港中文大學比較文學博士),雖然有位置可以做事發聲是很好,但之後大家還是各玩各的。如果香港不是早有黃志華這樣的「素人」給流行歌詞研究打了底子,然後一眾意識到應該打破畛域的有心人串連起來分進合擊,這個領域大概便還會和台灣一樣由讀洋書、講社運的文化研究學者、音樂社會學者佔到論述上的「霸權」(hegemony),在讀者印象上立起一個「你不讀這些理論就不夠班談這些」的門檻。

說實話,我大學時期就是感覺到了這種門檻,不服氣,所以特別渴望多看傳統中國文學風格的流行歌詞研究,特別想用國學的路數殺進去攪他一下,不讓那些舶來理論佔據我們的「統識」(hegemony的一個比較不帶褒貶的翻譯),而要能跟他槓,與之分庭抗禮。然而我也能理解中文學界在這裡的缺席,因為我一向認為該問的不是「為什麼中文系不來做」,而是「為什麼想做的沒去中文系」。答案也很簡單。

會對流行文化的研究感興趣,又或者有一些反骨的年輕人,如果上大學讀文科,自然比較會傾向於選擇傳播、社會等「社運感」、批判性比較強,或是術科性質較大、和業界連繫較多的科系,寫文章參加活動也就自然會跟那個圈子親近。讀中文系的就算喜歡流行歌,大概也只會自己喜歡,縱有少數想出來搞運動、打筆戰的鳳毛麟角,畢業後應該也不會留在學校。至於欲以流行歌詞研究在中文學界建立一個「山頭」,且在這個跨學科的流域為舊學傳人(總還是有一些的)多接通幾條渠道的,這種人還沒出現。有的話告訴我,我去支持。

回到正題。朱耀偉老師的學生、我的師姐梁偉詩,在2008年加入了老師在浸大主持的「後九七香港粵語流行歌詞研究計畫」,也於2010到13年在《文匯報》連載專欄《詞話詩說》,後選錄四十篇,再多寫四十篇,於2016年出版了《詞場——後九七香港流行格詞論述》,每篇一兩千字,後附歌詞全文。學姐跨足劇場、學術和文化評論,由此諸多面向關照港人在「後九七」的漸變以及「雨傘運動」等劇變中的精神面貌和情感結構,從她對歌詞的選評中,我們可以貼近詞人的創作背景——事實上,她首先是寫給或許可能已對時下粵語歌失去興趣的讀者看的,旨在提醒人們,現在的歌曲亦有如何情深義重或意識超前的可觀之處。

2014年戚夏蕙〈Cantopop廣東話——小市民心聲〉,是浸大人文與創作系主辦的「香港廣東文化的未來」會議論文之一,收錄於文潔華老師編《粵語的政治——香港語言文化的異質與多元》。該文從許冠傑的〈打工仔〉〈加價熱潮〉和My Little Airport 的〈爺就是一名辭職撚〉〈邊一個發明了返工〉等作,除說明兩代唱作人在使用俚俗白話作歌來諷刺時弊的共性外,也點出許冠傑當年作為「大學生歌手」而為小市民發聲,和MLA在2003年以文藝青年形象出道,而漸走向「鹹濕」反諷,這兩種反差也體現了兩代人的成長故事和精神面貌。文章並沒有特別高深的理論或驚世的觀點,但是表明了經由跟進新歌、新潮流,整理其與上一輩唱作人語言使用和生涯歷程的異同,來與本地流行文化一同走下去的意念,而不流於崖岸自高的自我精英主義。至此,也可以說,我之前擔心的「論述場域被社會學/文化理論獨霸」那種情形,香港的文化研究同仁已經有所自覺地盡量避免了。

另,曾監製出版四套1975年杜煥瞽師「地水南音」歷史錄音的港大音樂系余少華教授,也在《粵語的政治》中寫了一篇〈「師娘腔」南音承傳人與港澳文化〉,談曾經處於「流行」地位而漸被西樂和流行曲淘汰出日常「音境」(soundscape)的傳統曲藝南音,為尚處在「混沌初開」的階段香港音樂史打下一個楔子。這篇文章和作者自述的鉤沉經歷,可以代表:如今的學者已多能有意識地打破「雅/俗」和「潮/土」這些成見,而以宏觀綜覽的態度,正視這些成見曾經和仍然的對流行文化發展與接受史的影響,並且主動引導大眾重新認識或首度聆聽那些凋零中的音樂以存亡繼絕,更為母語文化的傳承固本培元。

香港學界在這方面的工作,做得比台灣晚,也比較少,而可能是「物以稀為貴」的關係,支持者的迴響,表現出的珍惜,好像比台灣人還更熱烈一些,這我不知道該說是幸還是不幸。最近我在網上聽到了有一位新晉粵劇演員郭啟煇把1990年達明一派名作〈十個救火的少年〉改編出了一個「南音版」,雖然播放數不多,但頗見好評,我認為這便表示余老師等人的努力確有了實際的成效,也令人期待新一代粵語歌壇幾時又會出現融合這些傳統曲藝的金曲。

說到香港音樂史,黃霑的論文指導老師劉靖之在2013年出版了厚達514頁的《香港音樂史論——粵語流行曲、嚴肅音樂、粵劇》,第一部份的開頭有綜述魯金(著有《粵曲歌壇話滄桑》)、黃志華、黃霑等前行研究的成果。關於歌詞的部份我因手邊沒書,以前在圖書館借閱的記憶已淡,今後若有需要再加補充。可以說明的是,至少這一部史論和相當一部份的學者,已大幅采納了這些來自親歷者、愛好者出身的「非典型學者」的著述,而不會因其不夠「正規」或「正宗」而排斥——以前不少學院著作有此病,我很欣慰沒在香港近年這些論著裡看到。

最近出版的,又有洛楓《獨角獸的彳亍——周耀輝的音樂群像》(2022年3月),介紹為「從政治、愛情、身體、聲音、文學和影像等六個角度論述流行音樂,借助文化研究的方法,融合政治、性別、閱聽和美學的理論,研究香港流行音樂的閱聽狀態,同時以填詞人周耀輝作為話語中心,以「歌詞」作為焦點,涉入因歌曲而來關於嗓音、編曲和表演形態的分析;論及的歌手包括達明一派、黃耀明、麥浚龍、容祖兒、許志安、王菲、梅艷芳、陳慧琳、葉蒨文、at17、泳兒等等。」還有陳嘉銘、吳子瑜、海邊欄出版社編《給下一輪廣東歌盛世備忘錄香港樂壇變奏》(2022年6月)。後者著眼的時段是2010年至目前,第四章「由抗疫到追星」論述香港在「反修例運動」於2020年初被港府以新冠疫情為由截斷之後,城中湧現的追星熱潮與新星,是最為緊貼時事的新著,文章內容也兼顧人事、文學與社會。台灣很多人對2010年後的香港歌壇已完全陌生,所以若能藉由此書來稍微更新一下自己的瞭解,將來或許也能作出更多具有歷史價值的反饋。

孕育詞話的「吹水園地」——鼎盛時期的報紙副刊

在瞭解這些書籍之時,也有必要瞭解許多言論最初發表之時的環境,那就是:鼎盛時期的報章專欄文化。

為什麼香港詞人寫文章比台灣、大陸的都多呢?很簡單:香港報業繁盛的1970-90年代,在娛樂圈有點名頭的人,大都會有報刊邀請他寫專欄,你名氣大、能寫,給你一篇一兩千字的社論;你名氣小或不太會寫,也可以有兩三百字的方塊;你接得多,從週一到週日在好多地方都出現,也不是不可能。這就是網路時代之前的臉書/微博。自由的言論環境和激烈的報業競爭,致使各報老闆不吝巨資央請名人、名家進駐副刊,如羅大佑在台灣時沒寫多少文章,1989年一去香港,就受《東方日報》老版重金禮聘開了專欄,寫政論,大炮轟轟,好生暢快。

是故,從盧國沾、鄭國江、黃霑、林振強等,到林夕、黃偉文、周耀輝,再到下面一輩,香港的詞人,除了寫歌詞,大多同時也是各種報刊上的專欄作家。就如林夕,歌詞寫得多,談顛倒夢想情愁欲孽的散文、批荒腔走板政治亂象的社評更多。我在香港待三年,平常看報紙看雜誌,但見《明報》有他,《蘋果日報》有他,《明報周刊》有他,《東周刊》又有他。我常讀《信報》副刊,也有唱作人林二汶、何韻詩的專欄。

寫文章有不菲的稿費,又有曝光,對有話想說的人來說更是固所願也,所以你翻開副刊,除了文人、專家、財經大師,也有很多明星。肚子有料的談學問,沒料的談談生活談談八卦也好看,再不然就講講以前的事、最近的事、其他明星的近況,甚至和隔壁欄互相回話。總之沒話找話說,總得擠些出來。

稿約太多,每週甚至每天都要交,平常又還有正職要忙,想不到寫什麼,怎麼辦?那就跟風,大家最近在講什麼就跟著談兩句,我手寫我口,一個方塊又混出來了。這種「灌水」的情狀連他們專欄作家自己也常常自嘲。然而神奇的效應發生了:這樣一個圈子,每天都有這些熟人在報紙上聊天,「香港」的凝聚力和認同感就顯得很強。這些文章讓人感到親切,但又不像現在網上社群平台隨便就能在評論區回應或挑釁,還是保有一些距離。這距離保障了一些體面,就算偶爾幾篇寫差了,或是過於隨意踩人,搞到被群起而攻,反駁他的人也還得在專欄裡好好寫一篇,不至像網路暴力那樣每人丟幾句粗口便罷。

梁偉詩《詞場》書中就提到了2013年9月有作家(經查為李純恩)在專欄上發表「粵語流行曲已死」之論,短短一兩天激起香港詞人、歌手、音樂人紛紛回應,大眾也又興起了一波捍衛粵語流行曲的聲浪。在那之前,除了2004年黃霑論文引發的風波,更早到80、70年代,從黃志華著作的敘述中可以看到,報上都經常有對時下粵語流行曲和歌詞的批評,其中不乏未加慎思明辨的保守主義和精英主義的鄙夷,而支持者、愛好者的論述與考究也就在歷次反駁中一點點磨礪出來。

因為篇幅和截稿時間的限制,這些論戰之中自然有不少砂石,但能如此在大眾眼下爭論,畢竟是至可寶貴的。沒有實際讀過一段時間的港報副刊,很難感受到那股遠比台灣報刊密集、熱鬧且不忌瑣碎的煙火氣——台灣版《壹週刊》《蘋果日報》移植了香港的做法,格式上是差不多相同了,氣質上台灣作者還是溫文了一些。現在《蘋果日報》也停刊了。

這就帶出一個問題:今後的讀者可能越來越難再看到以往港式的專欄文化。一方面,網路擊潰了許多報社,報紙再給不出也不想給以前那麼高的稿費了;一方面,2019年後言論管制的全面收緊,許多寫了數十年的「香江健筆」紛紛告別,文化界演藝圈也不少人遷去海外,就算還能在網上再開一片園地,世界也都已然不同了。

即便不談現在,去翻舊報紙,哪有舊報紙呢?網上的「香港報紙資料庫」有十幾種,但這當然只是九牛一毛。一些大報有做自己的數位資料庫,但幾十年前即停刊的中小報就無法奢望。香港中央圖書館也不可能收集香港歷來全部報刊的紙本,就算正好有你想看的,交通是大問題,非專業研究者,又不住在香港的話,很難有動力大老遠飛過去。就算網上能看到紙本照相,即便網速夠快,你換頁都還得一直點點點,還要捲動畫面縮放,遠不如直接上手翻閱。香港地狹人稠,也不能指望有多少民間人士保留整套剪報或雜誌。長此以往,許多並不久遠的寶貴史料也要散佚了。

「大離散時代」的今日,香港已有不少仁人志士意識到搶救和保存文物的重要,然而知易行難。目前我們可以做的,大概也只有先盡量多寫下有關的記憶與願望,讓沒接觸過的朋友能間接地略窺堂奧。而在這保存流行文化的長遠事業之中,本文所列書單上這近90本談論流行歌詞這一細分領域的書,當可算是一排窗口。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐