農墟也結業|美孚橋底營運 13 載 「租約期滿」遭政府收地 開荒農夫嘆:「點解要扼殺?」

文|集誌社編輯

過去十多年,每周日早上約六時,歐羅有機農場的黃利卿(卿姐)便會與弟妹落田,收菜、將農作物包好,再運到半小時車程外的美孚有機農墟,為顧客送上最新鮮的農產品。農墟內十多個攤檔,既售有機菜、亦賣有機和環保產品,場內個個也喚卿姐做「大家姐」,在鋪滿時令蔬果的攤檔內,總會看到她招呼顧客的身影。

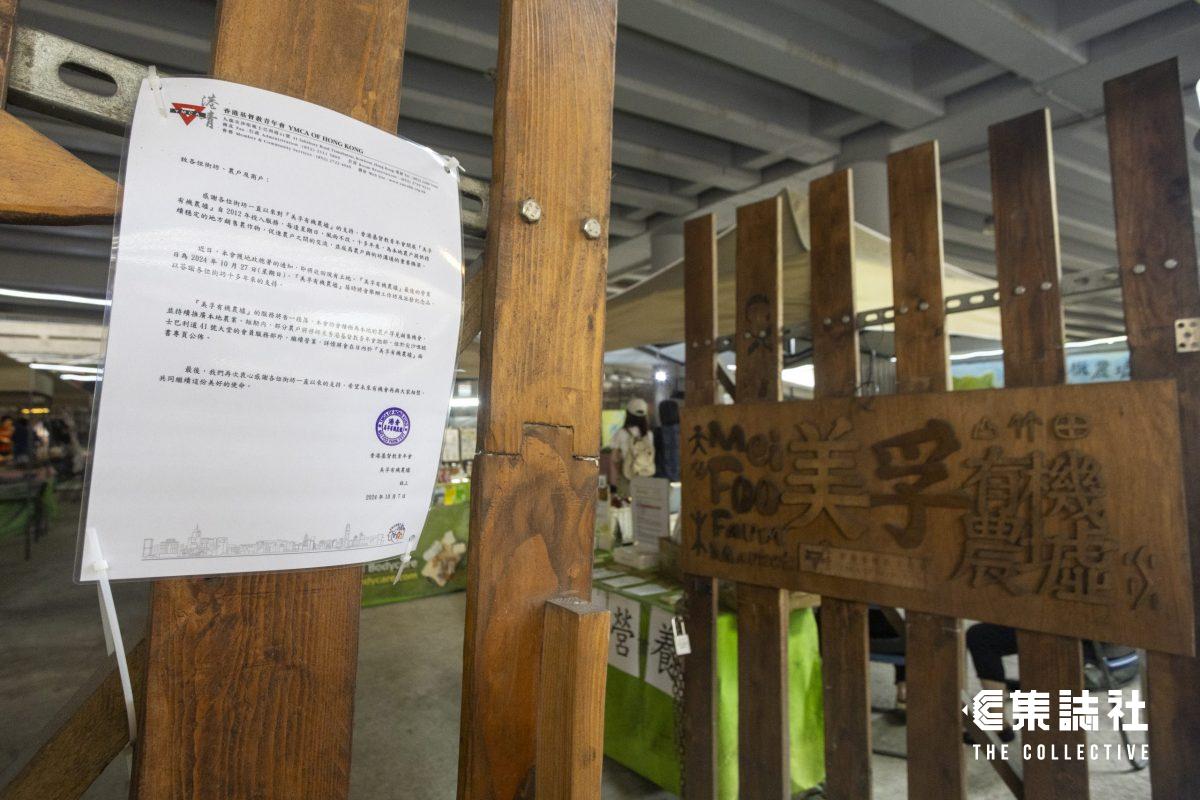

不過,本周日以後,此情此景將不復再。地政總署以人流少、環境衛生問題為由,收回以短期租約出租、已有逾 13 年歷史的美孚有機農墟用地。這個九龍區唯一的固定農墟,將於本周日(27日)結束營運。土地未來用途未明,一眾本地農夫要撤出經營多年的銷售點,心血付諸東流、既不捨又無奈,農墟的「開荒牛」卿姐慨嘆:「由無生意嘅時候我哋一路守住個場,守咗好耐先儲到一班客人⋯⋯點解要咁樣扼殺咗個市集呢?」她期盼能覓方法令農墟得以延續。

星期日清晨,在元朗大江埔村的歐羅有機農場內,身穿藍白格子恤衫、啡色長褲和水鞋,一頭灰白頭髮的卿姐,蹲身熟練地割下蕃薯苗和芥菜。逢周日的美孚和中環農墟,生意佔農場收入約一半,卿姐要提前準備,周六晚先採摘瓜果、周日清晨才收割蔬菜。

卿姐亦會精挑細選當造作物,這日她便刻意挑了一顆近日收成的木鱉果(又稱天堂果),她說木鱉果在市面較少見,茄紅素是蕃茄 70 倍,收成不定期,難以預訂,適合在農墟親自介紹給客人。收菜完畢,她按重量預先分袋包裝,便跟車前往位於葵涌道天橋底的美孚農墟。

做九龍區唯一農墟「開荒牛」 卿姐:用時間儲客人

早上約十時半,卿姐和助手 Ben Ben 鋪上枱布、掏出筲箕、擺好蔬果,開檔完成。離營業還有段時間,卿姐走到其他檔位,悠閒地與農友談天、觀摩他們這周成果;交流切磋一會,便陸續有顧客攜着買餸車、環保袋而至,在各攤檔駐足選購。

美孚有機農墟,自 2011 年起,由香港基督教青年會(下稱青年會)營辦,是九龍區首個、也是唯一一個固定農墟,歐羅有機農場是首批參與農友之一。

卿姐憶述,農墟剛開辦時很簡陋,無水無電,加上不為人所知,顧客不多,試過一天下來,只有幾十元生意額。但靠着各農場每周風雨不改地擺檔,由路經街坊口耳相傳,才慢慢儲了一批客人,「真係用時間去儲返來」。

如毛蟲化蝶 農墟孕育社區人情

農墟在運作約一年後漸上軌道,卿姐回憶最高峰時期,試過在開檔前半小時,便有數十名街坊在門外排隊,入場後圍滿各個菜檔選購,場面熱鬧。前來買菜的客人除了同區街坊,亦有遠從馬鞍山、東涌、甚至將軍澳而來,「佢哋通常都會問,呢啲係咩菜、呢個菜係點食好」,卿姐便會分享蔬菜的不同食法和種菜過程;有客人亦會雀躍分享,上次買到的蔬菜口感、味道如何。

多年下來,卿姐見證顧客的成長,有年輕父母常帶小孩逛農墟,她便特意在農田捉毛毛蟲送予小朋友,「佢哋會好開心,會返去養,出嚟變咗一隻好靚嘅蝴蝶,會影返相畀我哋睇」。有老人家特別喜歡某種冷門作物,卿姐也會記掛在心,即使不肯定客人會否到場,也會特意帶到農墟,「見到(農產品)佢會好開心,知道我哋都係掛住佢。」

對卿姐來說,農墟不止是買菜,而是讓人與人接觸、溝通的地方,賣菜者和買菜者,也從中獲得快樂。「唔同你去超市,見到(菜)攞咗就走,你對嗰包菜其實係無感情。」

60 多歲的賴生賴太是農墟熟客,已光顧六、七年。他們笑說有機菜「食過之後返唔到轉頭」,得知農墟結束「好唔開心」,特來找檔主傾偈。賴太尤愛農墟的人情味,可直接了解種菜過程、不時不食,「你會了解到唔係街市你鍾意買乜就買乜,係適當時候先有得食。」

民政處稱地區人士反對 地政拒續租 未來用途不明

萬物有時,這個每周一次的交流亦來到終點。農墟用地屬短期租約,自 2010 年 12 月起由九龍西區地政處,以象徵式租金每年一元租予青年會,2013 年 6 月後按季續租。地政處今年八月進行三年一次的定期續租覆檢時,接獲深水埗民政事務處反映地區人士,包括附近屋苑和居民的反對。意見批評農墟人流稀疏,運作時間短,大部分時間空置,未能善用土地資源;營運者未有妥善處理環境問題,特別是鼠患和垃圾堆積。

地政總署指,相關區議員和立法會議員反映同樣的反對意見,考慮到意見及相關部門未能繼續對租約給予政策支持,遂於八月通知青年會租約將於今年 12 月 31 日終止。民政處回覆指,深水埗區議會在 2018 和 2019 年的討論,已表達地區的相同關注、對續租有保留;青年會雖已知悉關注,但至今仍未能有效處理。

收回的土地,將改作什麼用途?地政總署指,正與深水埗民政事務處探討未來合適用途,以善用土地資源。

集誌社檔案:政策曾提增設農墟 漁護署未回應收地

擁有逾 13 年歷史的美孚有機農墟,屬九龍區唯一一個固定農墟。現時除美孚外,中環、大埔、藍地、黃金海岸、銅鑼灣利園均設有定期有機農墟。其中只有中環、大埔和藍地屬每周舉行,前兩者專售有機菜,後者則售新界信譽菜。此外,西貢、南豐紗廠亦設有不定期農墟,政府每年舉辦一次漁農美食嘉年華。

翻查資料,政府於 2016 年宣布推行新農業政策,提到為本地新鮮農產品開拓市場推廣途徑,如設立更多農墟、新零售點或網上訂購交收點等。政府在 2023 年推出《漁農業可持續發展藍圖》,僅在「漁業」一欄提到拓展漁產品推銷管道,包括進一步透過社交媒體、漁農墟市及嘉年華等,宣傳本地漁農產品。

地政總署收回美孚農墟土地,稱基於反對意見及「相關部門未能繼續對租約給予政策支持」,集誌社就此向漁護署查詢。漁護署沒直接回應事件,重申一直為業界提供協助推動本地有機農業發展,如每年舉辦「漁農美食嘉年華」及「有機西瓜節」;又推出「本地魚菜直送」流動應用程式、網站和實體店,為有機農產品提供固定展銷平台。署方又指資助菜聯社舉辦大埔農墟、香港有機資源中心舉辦假日有機市集等,會與業界保持緊密聯繫,提供適切協助。

營運方推改善措施、擬增加墟期 遭地區商會反對

翻查資料,區議會過去亦曾討論農墟衞生等事宜,2019 年民政處曾就續租諮詢區議員,提及有地區人士反對營運,認為環境衛生惡劣,農墟每周只經營一日未能善用土地,但同時有地區人士支持營運。青年會其後提出改善措施,包括加強衞生工作如每兩周洗地、補充放置老鼠餌,亦建議增加墟期至每周兩日等等。

時任深水埗美孚中區議員伍月蘭稱,一直支持農墟發展,認為有助推廣市民接觸本地有機菜和產品,亦可帶動人流到美孚購物。她指青年會當年建議增加墟期,但被美孚的商會和街坊福利會反對,擔心影響生意,最終不了了之;地區一直不乏反對農墟聲音,但農墟「冇嘢食」根本非鼠患源頭,她當時要求相關部門巡查清理橋底一帶,已妥善處理鼠患和垃圾問題。

伍月蘭續指,以往青年會獲區議會批出撥款金額較少,「你想人哋點改善(環境)?呢個不合理」,直至上屆區議會兩度批出約 30 萬撥款,「嗰年個環境咪好好多」。不過青年會其後未有再向區議會申請資助,選舉制度亦被「完善」,議會上再無支持農墟的聲音,「當我離任後佢哋就好一致咁贊成,唔再比 YMCA 繼續呢個農墟。」

深水埗區議會過去曾多次撥款予美孚農墟舉辦活動,最後一次於 2021 年初批出資助舉辦環保活動;新一屆區議會自今年上任以來,則未曾討論過農墟事宜。

移民潮、北上消費下生意跌一半

在美孚農墟默默耕耘了十多年,卿姐說疫情後,受經濟下行、移民潮、北上消費夾擊,生意跌了一半。青年會雖曾舉辦活動,又為攤檔加設帳篷、射燈等,奈何成效不大。卿姐覺得現在「每個行業都有困難」,不能因經濟環境一改變「就將啲嘢斬晒」。她形容農墟是不少農場收入主要來源,現時每周固定的有機農墟只有中環和大埔,失去直接銷售渠道,對農夫和行業打擊很大。

健果桃源的倪先生曾在大埔農墟擺檔,但因人流太少而撤出、只餘美孚一檔,卻難逃收地命運,他批評人流少非收地理由:「你躂地收咗都冇用嘅,如果你話收咗有價值都話啫,如果冇價值咁擺喺度又冇所謂嘅,維持一個生態圈咋嘛。」

開荒 13 載始「結果」 農夫盼共用土地續擺檔

本周日就要告別農墟,卿姐說「非常唔捨得」,多年來的客人早已成為朋友,周日的農墟就如約會,如今「突然間就無」。「始終我哋有個感情喺度,我哋花咗十幾年心機、時間,全部放喺呢個地方」,「由無生意嘅時候我哋一路守住個場,守咗好耐先儲到一班客人⋯⋯人哋都喺度幫手守住個市集,點解要咁樣扼殺咗個市集呢?」

「殺墟」前夕,卿姐計劃未來讓熟客預先訂菜,之後在農墟外交收,當然與客人親身逛農墟、與農夫交流有所不同,「喺農墟我哋係可以人與人咁樣接觸。」她仍抱持期盼,望與其他團體共用土地,或能在附近劃出小空間讓農夫繼續擺檔,保留有價值的寸土。

下午四時,卿姐離開農墟回家。這天她賣剩了幾包馬莧和芥菜,卿姐說,過多兩、三星期,農場會收成更多產量和品種的蔬果;不過到時候,美孚有機農墟已成歷史了。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!