台灣「嫁接」的技術文明

我的外婆家在台中新社、東勢一帶,是台灣高接梨的故鄉。什麼叫作高接梨呢?「高」指的高枝,也就是枝芽的末端;「接」指的就是嫁接的技術。

新社、東勢地區,緯度不高,海拔也低,無法種植出寒帶地區高品質的梨樹,只能種出低海拔的「粗梨仔」(即橫山梨),味道酸,果肉粗,經濟價值不高。為了克服這種先天不良的情形,台灣農業發展出舉世聞名的嫁接技術。也就是在梨子開花結果的季節,將粗梨樹的花芽枝剪斷,接上高品質梨樹的花芽枝,由粗梨樹的母株供應養分,在不同品種的花芽枝上,結出寒帶地區肉細汁甜的梨子。

如果經過新社、東勢的鄉下,看到枝葉末端纒繞著紅紅黃黃的膠帶,便可知那是高接梨的果園。膠帶上面的部分是嫁接的花芽枝;膠帶下面是台灣的母株。早期台灣高接梨的花芽全部都是日本進口,近年來,梨山也可以提供部分貨源。

現代農業的經營,注重果實的品質甚於產量。要讓每個梨子都長得大又漂亮,果實的數量就不能太多,要加以控制。因此,超過一定數量的花芽,就要摘除,以免梨樹備多力分,果子長得太多而太小,影響賣相。這個動作就叫作「疏果」。

而這些打下來花芽,原本都是當作堆肥的。但自從台灣發展出高接梨的技術後,這些原本是垃圾的花芽枝,頓時變成可以賣錢的東西,讓日本的果農多了一筆收入。而台灣的農民利用這些日本不要的花芽枝,嫁接之後種出高品質的梨子,更是創造出不錯的利潤。

只要台灣生產的高接梨,不影響日本梨子的市場,那就是一場雙贏的交易。

由於日本梨樹和台灣梨樹開花結果的時間並不完全一樣,妥善冷藏的花芽技,可以等到台灣梨樹的結果期來到,才嫁接上母株,由此結出當季新鮮的梨子,品質一定會超過日本過季冷藏一段時間的梨子。因此,台灣高接梨在最高品質上雖然比不上日本,但即便在日本市場上,也並不是沒有利基的。

但重點是,若搶了日本果農的生意,日本人還會賣花芽枝給台灣果農嗎?他們會拿石頭砸自己的腳嗎?所以說,這門生意不但吃技術,更吃的是為人的誠信。

而這個嫁接的idea,我猜可能是來自台灣農民種植絲瓜和苦瓜的故智。絲瓜藤的生命力甚強,一株絲瓜可以結藤一大棚,存活數年,不必施肥,一樣結瓜纍纍。苦瓜藤則不然,一株苦瓜藤大概結苦瓜十幾個,就差不多壽終正寢了。

所以台灣農民種植苦瓜有一種特殊的技法:首先,會將一株絲瓜苗和一株苦瓜苗緊鄰種植,待二株瓜藤長到一個程度,就將兩株瓜藤從根部附近切斷,絲瓜上面的藤和苦瓜下面的根都廢棄不要,而將絲瓜根和苦瓜藤各剝一段皮,再用膠帶綁在一起,也就是「嫁接」。讓絲瓜強大的根系供應苦瓜藤的生長,大大提高苦瓜的產量。

在台灣,你以為你吃的是苦瓜,但她的養母是絲瓜。

台灣俗諺「種蒲仔生菜瓜」,用以比喻事情發展走精,這乃是農業技術不發達時代的往事。以現在的技術,硬要「種蒲仔生菜瓜」的話,嫁接一下應當不是什麼難題。

「高接梨」雖然只是一項農業技術,卻具體而微地反映出台灣產業發展文化的一個面向。雖然我們的資源和環境,或許不足以培養出領先世界的「母株」,但根植於本土的技術,就像具有強健生命力的樹種,可以直接切入「成果面」與國際分工,生產出質優價低,足以搶占市場的產品。

台灣的高科技業,不也是從「嫁接」開始做起來的嗎?

台灣的農業,向來不是傳統的第一級產業。到東勢的街上逛一圈,可以看到成排的「花芽行」或「專賣花芽」的招牌,這可不能證明東勢的客家人如此有栽花蒔草的雅興,這些商號都是在經營高接梨花芽枝的批發買賣。而那些個看起來並不起眼的梨子園,其實是台灣農民所創造極為精緻的國際分工,具有高度的商業性和國際性。

往昔,台灣的中小企業多有這種「高接梨」的特質。本身具有高度的彈性和打死不退的生命力,去撿人家不要做的,卻常常可以做出一番成績。

東嫁西接多了,就慢慢變成產業鏈、供應鏈了。而當台積電掌握晶片先進製程九成的市場,輝達、超微、英特爾的大老闆們都跑來台北電腦展亮相,想要跟台灣搏感情的時候。那豈非就是一顆又大又甜的高接梨?

殊不知,在台中鄉下高接梨果園裡,那些曬得黑黑的,帶著客家口音的老農們,幾十年前就和國際接軌,秉持著苦幹實幹、技術本位和商業道德的「典範」,就是台灣從中小企業到科技大廠一脈相承的文化土壤。

中國的科技業為什麼被世界圍攪,前途黯淡?也許原因就埋藏在那一串坑殺台灣水果、水產養殖的新聞故事裡。你到底是什麼樣的人,本質是什麼?到頭來終究是掩蓋不住的。

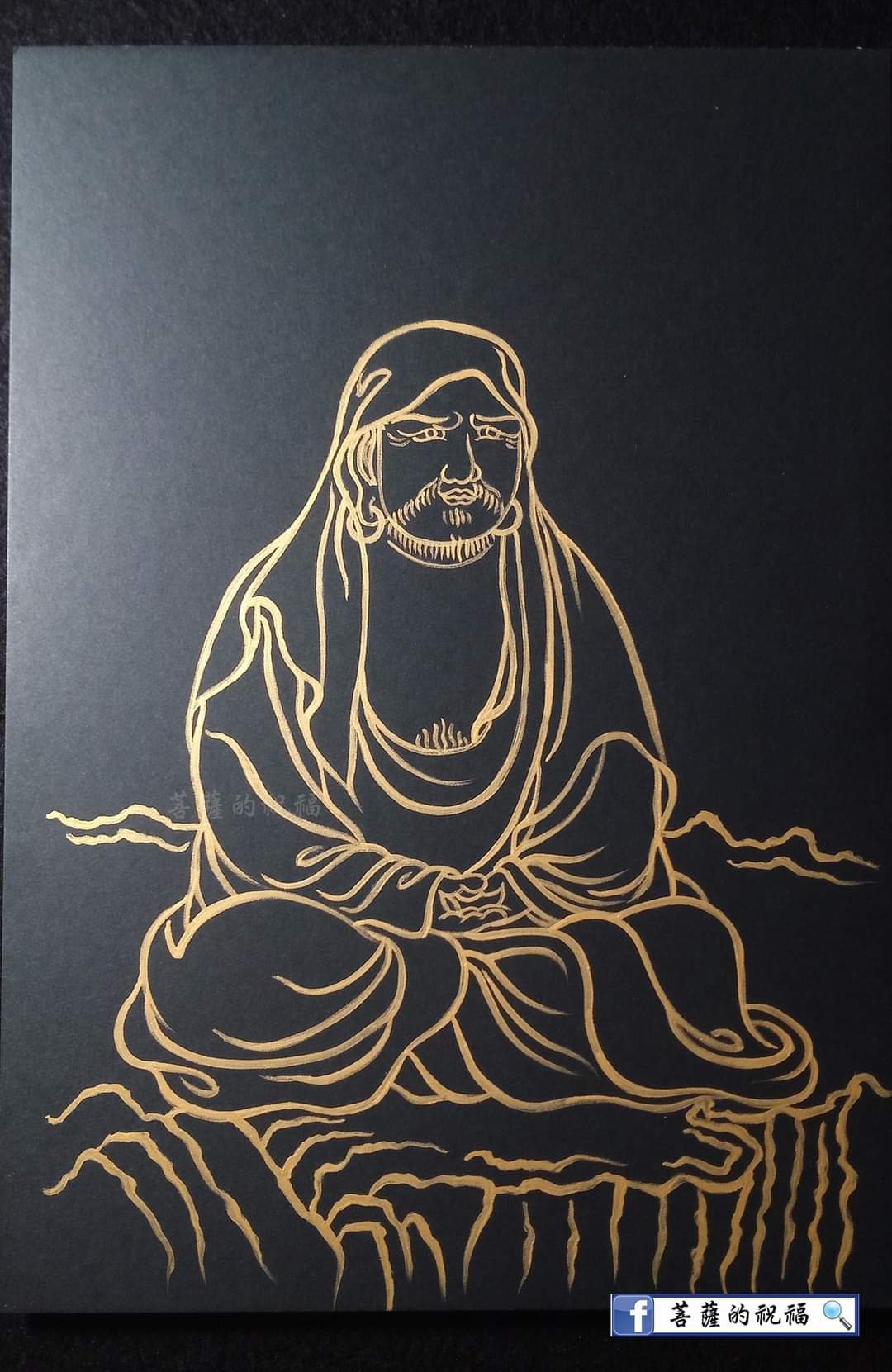

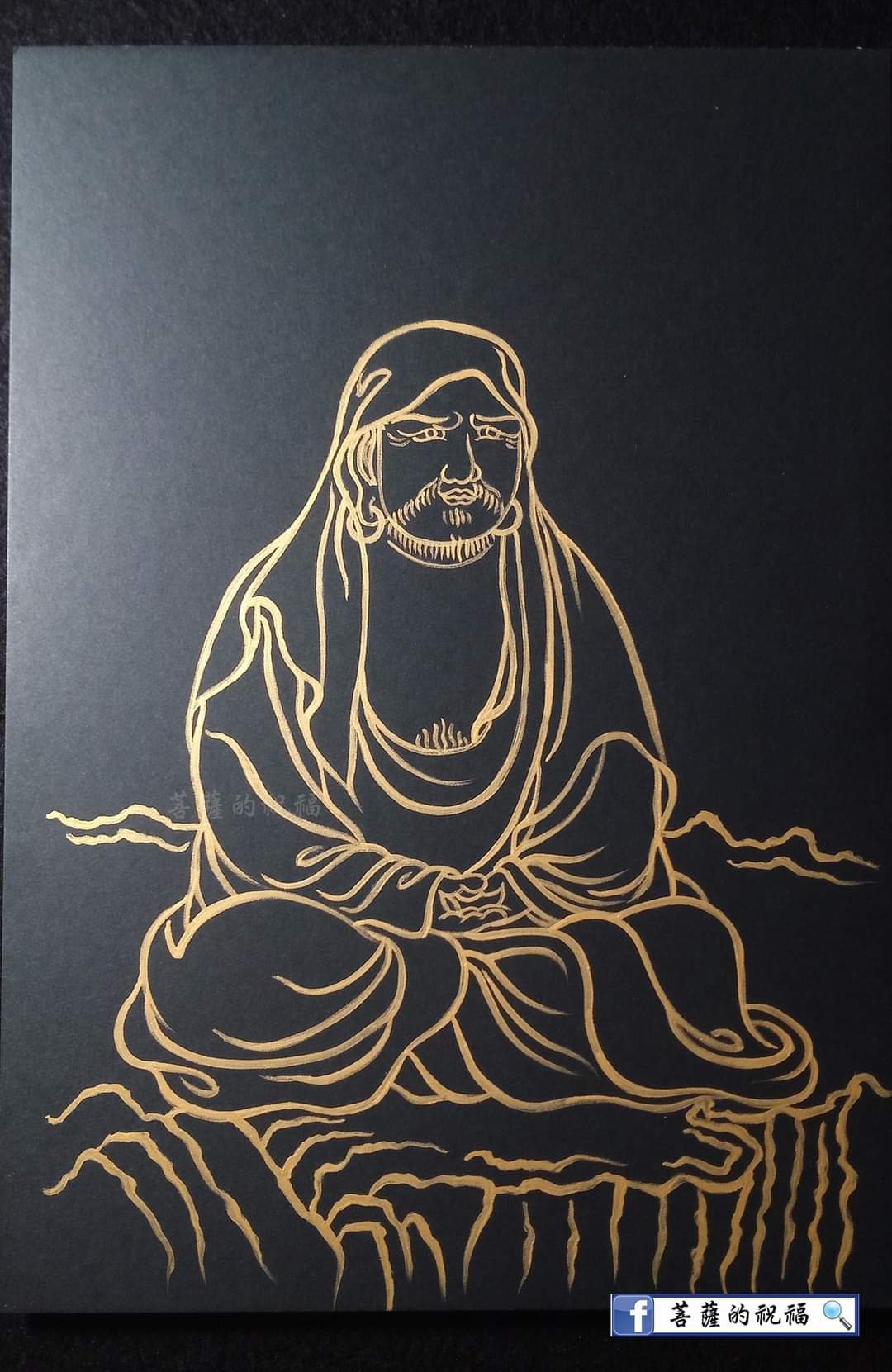

瞞著瞞不識,識者不能瞞。素還真早就說過了,不是嗎?

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!