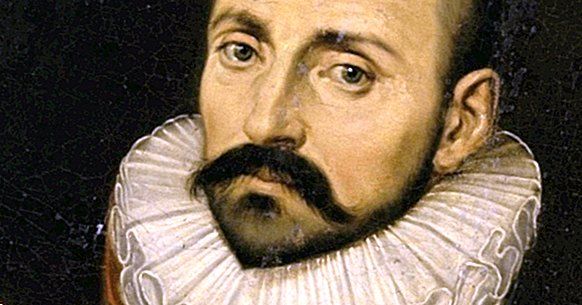

蒙田,世界的邻人

蒙田是我一度想方设法绕着走的作者。在他二十九岁那年,天主教和新教信徒因为各自的信仰爆发了一场骇人听闻的屠杀,此后宗教战争的战火蔓延了三十年,以三百万民众的性命换来了一纸要求幸存者彻底遗忘战争存在的《和平赦令》,而他本人在尝试教化公众未果的三十八岁辞去公职,退回到自己的藏书塔里,开始书写一本仅以自己的生活做素材来源的“随笔”。在蒙田的作品里没有对公共事务的评论意见,也鲜少谈论古典作家们推崇的真理和美德,而是郑重其事地书写放屁、拉屎,和把自己输尿管磨得生疼的肾结石。

彼时的我正狠命叼着苏格拉底这只满溢的金杯不放:我无意成为第二号败坏雅典青年的危险人物,只是与其参与徒劳又速朽的政治站队,我宁愿把头埋进死人的讨论里,远远离开现实和人群。相比之下,蒙田的语境太现代了,太贴近一个对理想的公共空间求而不得的人。看他貌似怡然自得的文章,我害怕审查的高压让所有求知若渴的人都和他一样,只能对家长里短的话题讲真话;我更害怕蒙田老实巴交不谈政治的生活是实质上的正确,而对理想的追求才是竹篮打水的虚妄。

“我又知道些什么呢?”是蒙田最钟意的一句座右铭。这句话看似是苏格拉底“我唯一知道的就是我什么也不知道”的回响,又或是对笛卡尔“既然我们无法确认现实种种是不是另一场梦境,那我唯一能确定的只有我在思考这回事,我思故我在。”的致意,但这句格言暗示的自我怀疑和对下定论的拒绝让蒙田站在了上述两者的反面。苏格拉底把目光瞄定在绝对的真理上。他相信渴望是一种缺失,所以已经拥有真理的人不会再追求真理。认定自己有限的经验和真理相比不值一提,是他继续探求更纯粹的真理的必要前提和一切动机;而笛卡尔想要把虚虚实实的世界全部囊括在自己的逻辑思考之中,所以确认自己(和所有人一样)拥有思想这个工具,是笛卡尔理解世界的第一步。他们二人一个指向终点(真理),一个指向源头(逻辑),无非都是在要理解世界的这个母题上兜兜转转,而蒙田则是通过否定自己来拒绝对周遭置评。蒙田书写的“Essais”是尝试和衡量的名词形式,不是指南和方法论,也不涉及任何对现世运行规律的总结。他在书的尾章罕见的举过一个司法不公的例子:

「下边这件事发生在当代:有几个人因杀人而判处死刑;判决书即使还没有宣布,起码已有了结论并作出了决定。这时,法官们得到邻近的下级法院通知,说他们手头有几名犯人承认那桩杀人案是他们所为,他们的招认具有说服力,而且罪犯还对犯罪事实作了无可辩驳的说明。于是法官们就是否应该中止并延期执行上述死刑判决进行辩论。大家仔细考虑了重新判决此案以及延期执行原判的后果,认为此项判决在司法上已成过去,法官已无权反悔。总之,那几个可怜虫为司法程序而牺牲了。菲力普或别的什么人曾为同样的弊端提供材料:他判一个人向另一个人付大笔罚款,他的判决已执行了。不久,真相大白,事实证明他的判决极不公平。一方面是诉讼的理由,另方面是「司法程式的理由。他不能两边都满足,便决定维持原判,同时用自己的钱补偿被判罚款人的损失。他遇到的是可以弥补的事故,我讲的那些人却无可挽回地被绞死了。我所见比犯罪更罪恶滔天的判决何其多也!

这一切使我想起古人的见解:有意在总体上办公道事的人却被迫零零星星损害别人;头脑里想在大事上主持正义的人却在小事上不正不义;人类正义是按医疗模式形成的,因此凡有用的都是公正的诚实的;斯多葛派认为,自然的多数创造物天生悖逆正道;昔兰尼派则认为一切皆非自动公正,公正由习惯及法律形成;按照狄奥多鲁斯派的观点,一切扒窃、亵渎圣物以及各种各样的淫荡行为,凡圣贤认为有利于己者皆合乎正道。」

我们这位作家圆滑的地方在于,他只把读者领到他想要读者停下的地方。在或明或暗的谈论了无数法律的暴行,又尤其是其中诠释引发的滥用之后,他没有用十四年法官和四年市长的经验为自己的观点背书,更没有提及自己在第二个市长任期内凭借自己财力逃离的,最终造成了城内三分之一人口死亡的瘟疫。蒙田把读者留在一系列不加解读的古人的观点里,好像此刻说话的只有这些死去的,无从对证的人,而目睹了不公发生并且将它主动联系到上述观点的作者自己只是个路人,不仅作用无从轻重,连存在也若有若无。他像壁虎舍弃尾巴一样把“古人的见解”抛了出来,无意阐释,也无需点名出处,因为只要他们不属于自己就好了,只要尾巴不长在自己身上,自己就可以安然逃离有读者目击的现场了。他很快把话题转移到自己对自由的热爱和对监狱的恐怖想象上,而没过多久,就又好像忘记了自己热爱用古人挡箭的伎俩,坦诚说:

「我认为只要我善于学习,我自身的体验便足以使我变得聪明……凯撒的一生对我们的教训并不比我们自己的一生对我们的教训多;皇帝也罢,百姓也罢,谁在一生中都会遇到人间的各种意外事故。我们就听听上面的话吧:我们之间谈论的全是我们最需要的。谁因记住了自己多次判断失误便永远不相信自己的判断力,他岂非蠢人?当我通过别人讲的道理而相信了某个错误意见时,我记不住他对我谈了什么新东西,也记不住在那特定情况下我表现的无知(这样收获会很小),但一般说我却记得住我的软弱和我智力之不济,我便由此而得出总体控制自己的办法。对待我的别种错误我也如此行事,我体会到此惯例对生活有巨大的用处。」

就算是通过别人的观点,蒙田的所思所想也还是自己的经验和自己归结到规律方法,这好像是在承认自己引用别人不是因为别人的结论更好,而是逃避用自己的亲身经验作出更坚实的结论。即使窝在自己家族的城堡,蒙田也无法脱离政治,书写完全私人的生活,但他可以做的是将生活写成一块充满孔隙,随时游移跑题的海绵,好让自己浮泛在鸡蛋和高墙之间,缓和它们躲无可躲的冲撞。对蒙田来说,他躲不过的这堵高墙是亨利三世和统治法国已久的天主教会,而鸡蛋则是亨利三世的继任者,信奉新教的纳瓦拉的亨利,及他身后屠杀的新教教徒。他们间争夺的不只是对圣经律法解释的权利,更是对这场宗教战争轧过去的无数人血的一个解释。而蒙田同时作为纳瓦拉的亨利的密友,和受国王赏识,被他强行任命的市长,注定是被卷入战争的一员。

据传,蒙田真的一度为两位国王居中调停,用他擅长的琐碎家常把可以撕裂整个法国的宗教战争化解成了家事一场。不久纳瓦拉的亨利改信天主教,重建了废墟中的法国,也顺势颁发了史上第一个象征宗教宽容的《和平赦令》。并非是说蒙田以一己之力化解了全国范围的血海深仇,这份赦令好景不长,从未认真执行过,而赦令的具体条款也无非是以君主之威勒令群众遗忘,原谅,不许谈论有关宗教战争的一切。战争的恐怖依然笼罩在所有人头上,而当人们敢怨不敢言,只需要低头的一个眼神就可以重新让民意汹涌,而公共讨论空间的丧失只会为误解和仇恨推波助澜。让我惊讶的是蒙田在这样一个成见撕裂到要用兵戎解决,连续三十年的自相残杀像滚雪球一样进行下去的情景里,他直接呼唤和平的声音不可能被领袖或者群众的任意一方轻易接受,血腥和偏见统领的战场上,也再没有温和的立场给理性的声音一个立足之地,但他还是挤出了一个不站队不讨好的参与政治的方法,让严密的帝国机器也出现安然容纳鸡蛋的缝隙。

蒙田没有为真理抛头颅洒热血。他的个性就和他文中所说一样,记性不好,喜欢做爱,讨厌医生,如果国家爆发战争第一个想保自己周全,抱怨别人诉讼案的不公,也庆幸这样的不公还没有发生在自己身上。他展现出的野心不是乱世英雄,而是做一个再平凡不过的普通人,看到权利被侵犯了也不声张,只是希望(而非争取)自己还存有小小的自由。蒙田在第一卷第七章说,“我们无法对我们的能力范围之外的事情负责。既然事情的结果永远在我们的掌控之外,那实际上,我们唯一能掌控的只有自由意志,即有关人类义务的一切规则的基石。”“无法对能力范围之外的事情负责”是一句无需争论的事实,而面对随之而来的无力感,有些人寄托于时运,认定“穷则独善其身,达则兼济天下”;有些人相信未来的读者,借流传后世的希望抵抗面前的风浪。这两种方式都对结果抱有期待,因此也难免希望破灭带来的动荡和自我怀疑,而蒙田彻底拒绝了时间可能带来的嘉奖。他总结说,既然此生的所有决定已经在生活中做好,那么死亡对他的结论不会比在生活里已经出现的更加崭新。蒙田是一个没有未来的,绝望的人,他的绝望让他得以专注在退无可退的当下,在个人的所思所想早已影响不到帝国决策的,不能发生真正改变的政治生活里,留存住自己理性的火种。蒙田在藏书塔里写下的文章随心所欲,它们的主题像生活本身一样飘忽,但通过聚焦在各种琐碎无厘头的小事上,蒙田安放了一颗独立理性的头脑,并且以此拒绝成为了面目模糊的民意,和官方调查问卷的分母。

而让我终于被蒙田捕获,就算打碎自己的幻想也忍不住不断回想的不是他作为一块成功的海绵,如愿消解了一些戏剧性冲突的此刻,而是他为了过审大幅修改了自己的序言,写下那句“我自己就是这本书的原料,而你读者你实在没什么理由在这么徒劳又肤浅的一个主题上浪费闲暇。”的夜晚。蒙田没有高举反叛的旗帜,站在一半人的头顶上誓为另一半打造新的秩序,他只是对自己诚实,就以此穿越了历史的重重迷雾,成为所有时代的邻人。但超越的代价是完全地活在当下,完全地关注自身,以至于在写作的某些时刻,蒙田不得不否定任何可能与古老的神圣产生的关联,作为弃绝文学永恒性的后果,他也不再向未来的读者索求希望。

母语是拉丁文的蒙田一生用法文写作,因为他觉得这个通俗的语言更适用于同代人的交流。他在随笔里频频引用自幼熟习的西塞罗和柏拉图,宣称(却没有做到)会在文章里像引古典作家一样引同代友人的话。我不确定蒙田是否说服了自己,认定他身处的这个人际间盛行报复,没有公共讨论空间,甚至难以安静隐退生活的时代,和古典时期每个人可以亲身实践政治的小城邦一样好,而时代的好坏之辩也不是蒙田眼中值得论证的议题。对蒙田来说,他生活的时代必须和所有人的时代一样贫瘠和富足,因为所有人都只拥有一个不容挑选的当下的可能,因为只有把所有过去,现在,和未来的时代同等看待,蒙田才可以专心过自己的生活,而不充当附着在其他人的时代的泡影。

我也不断回忆起《新约》里彼得目睹耶稣被处刑的夜晚。在契诃夫的短篇《大学生》里,有人转述这个故事:

“在进最后的晚餐时,彼得对耶稣说:’我就是同你下监,同你受死,也是甘心。’主却回答他说:‘彼得,我告诉你,今日鸡还没有叫,你要三次说不认得我。’傍晚以后,耶稣在花园里愁闷得要命,就祷告,可怜的彼得心神劳顿,身体衰弱,眼皮发重,怎么也压不下他的睡意。他睡着了。后来,你听人读过,犹大就在那天晚上吻耶稣,把他出卖给折磨他的人了。他们把他绑上,带他去见大司祭,打他。彼得呢,累极了,又受着苦恼和惊恐的煎熬,而且你知道,他没有睡足,不过他预感到人世间马上要出一件惨事,就跟着走去。……他热烈地,全心全意地爱耶稣,这时候他远远看见耶稣在挨打…… 他们到了大司祭那儿,”他接着说,“耶稣就开始受审,而众人因为天冷,在院子里燃起一堆火,烤火取暖。彼得跟他们一块儿站在火旁,也烤火取暖,象我现在一样。有一个女人看见他,就说:‘这个人素来也是同耶稣一伙的,’那就是说,也得把他拉去受审。所有那些站在火旁的人想必怀疑而严厉地瞧着他,因为他心慌了,说:‘我不认得他。’过了一忽儿,又有一个人认出他是耶稣的门徒,就说:‘你也是他们一党的。’可是他又否认。有人第三次对他说:‘我今天看见跟他一块儿在花园里的,不就是你吗?’他又第三次否认。

正说话之间,鸡就叫了,彼得远远地瞧着耶稣,想起昨天进晚餐时耶稣对他说过的话。……他回想着,醒悟过来,就走出院子,伤心地哭泣。福音书上写着:’他就出去痛哭。’我能想出当时的情景:一个安安静静、一片漆黑的花园,在寂静中隐约传来一种低沉的啜泣声。” (黄灿然 译)

既然蒙田未曾像彼得一样执着,打破他信仰的鸡鸣或许永远不会到来,但是我在不断阅读蒙田的黎明禁不住揣测,这位同样拒绝了(甚至更清醒果决地拒绝了)和神圣的关联的哲人,在孤零零只有自己可依的当下,是否也会在他满是图书的尖塔里一遍遍重读,对纸面上复生的神灵发愿,希望自己也成为不朽的一员。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!