沙士回憶|方蘇以畫記癘疫 堅城的震驚與七月烈焰

(原文刊載於集誌社)

文|集誌社

「在沙士的陰影下,我有兩個多月奉行「自閉」,除了每星期一次到超級市場購買食物和必需用品之外,基本上足不出戶,閉門畫畫。當然繪畫的題材也大受影響,我本來畫的是一個兒童系列,但卻隨著非典襲港而轉到疫症去。」

–方蘇,曾任時事刊物編輯,現從事繪畫,沙士期間,他繪畫疫下香港;廿年過去重溫舊作,他以文字記下當年感受,「記憶如新」。

二十年了,人老了,但有些舊事,雖然歷久,但卻不易遺忘,世事人事的種種陰差陽錯,往往會挑起人們對往事的回憶。這三年的新冠癘疫,就不時使我想到2003年爆發的沙士。即使已事隔廿年,不少當年的情景,至今仍是記憶如新。

沙士 (SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome) 在2003年二三月間由華南傳到香港,其後確定是一名染疫的醫生從廣州到港求醫時帶來。疫爆初期内地稱之為「非典型肺炎」,簡稱「非典」。記得那一疫,影響了當時很多人的生活,至少我的生活方式就有很大幅度的改變。在沙士的陰影下,我有兩個多月奉行「自閉」,除了每星期一次到超級市場購買食物和必需用品之外,基本上足不出戶,閉門畫畫。當然繪畫的題材也大受影響,我本來畫的是一個兒童系列,但卻隨著非典襲港而轉到疫症去。

我第一張以疫症為題的畫作是「震驚」,畫的是一個坐在公園長凳上的長者,正緊張地低頭彎腰啃報紙,身旁是一條大黃狗,懶洋洋的趴在地上。長者手上的報紙,隱約有「十五」的字樣。那時非典來襲不久,社區爆發仍未發生,但已迅速奪去了十多人的生命,其中多數是長者。

疫症來勢極其迅猛,很快就出現了搶購口罩的情況。我外出購物,也像其他人一樣,少不了口罩。沒口罩的人怎辦?竟然讓我在購物途中見到了別具創意的「防護」樣板。

然後就有傳言說學校要停課,我隨即動手畫「停課」的草稿,但畫稿才畫了一半,停課令就發佈了。跟著就出現了社區性爆發,四月淘大花園的疫情恍如引爆了一個超級炸彈,令當局手無措,窮於應付。那時高密度住宅的樓宇多陷於高危,社會怨氣冲天,輿論紛紛指責政府無能。「危機」的意象由此萌生,畫面是一個在幽暗中摸索的行列,「疑似」高官。

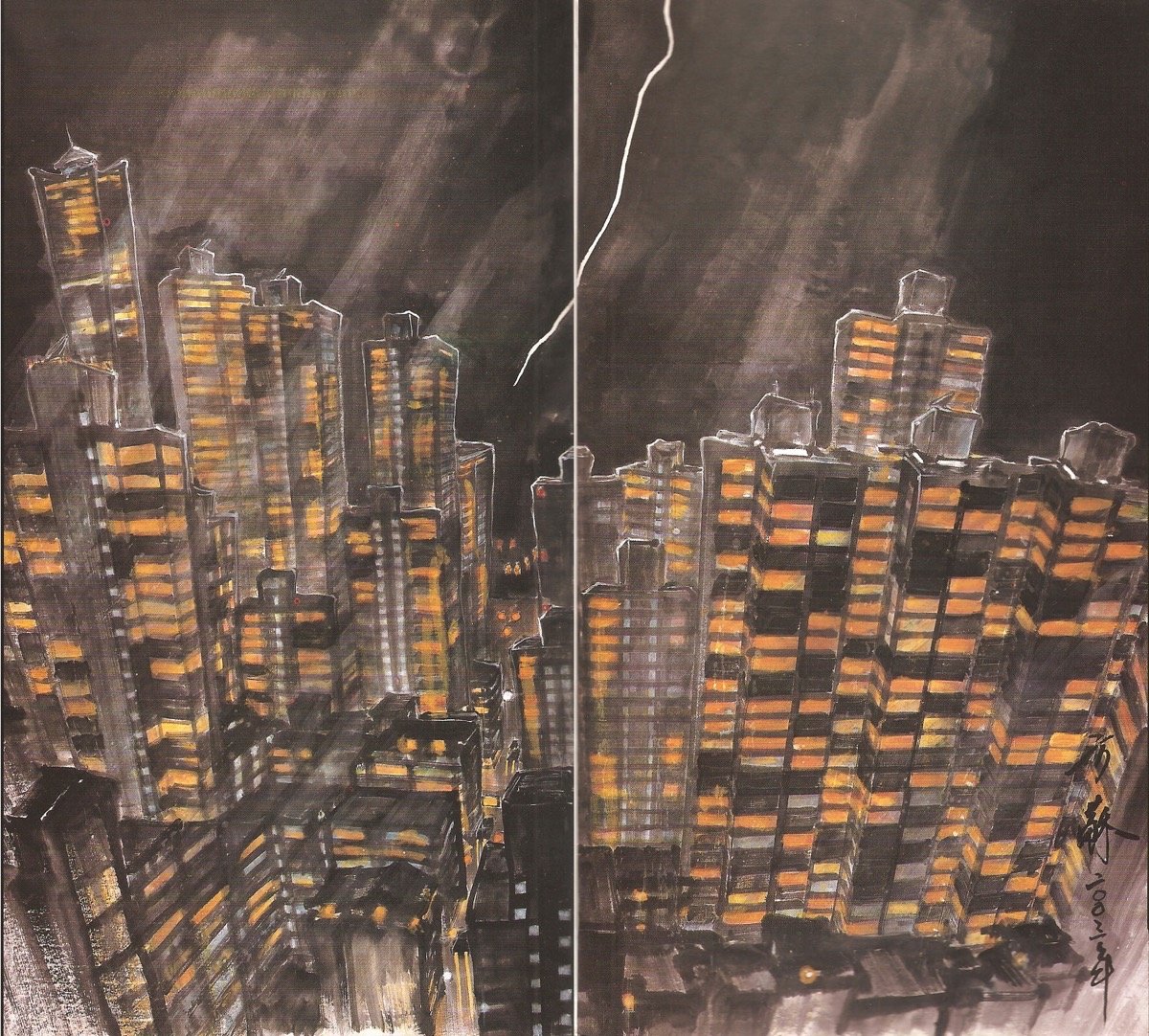

疫症蔓延時,相信很多人和我差不多,實行自我隔離,盡量足不出戶。入夜之後我望出窗外,眼前的「屏風樓」幾乎家家戶戶都亮著燈,看來人們是多留在家中。因為要令畫面呈現一種驚嚇效果,我畫出來的沙士夜景雖然無聲,聽不到驚雷,但卻看得見電光。這張二屏在展出時題為「堅城」,有人問「堅城」可有所喻,我只答是堅尼地城,因為我沙士期間就「自閉」在那裏。

沙士曾一度使香港成為疫埠,不少感染病例經由香港「中轉」到了世界各地。為此,世界衛生組織曾發出旅遊警告,勸諭旅客對港裹足。五月下旬,警告解除,我向康文署申請租用展覽場地,居然不必輪候,迅即獲批沙田大會堂和中央圖書舘兩個展場,那時我的沙士系列仍有好幾張尚待製作,包括向醫護人員致敬的花束。

七月一日,香港移交六周年,出現了移交後最大規模的示威遊行,超過五十萬人冒著酷暑上街,大多穿著黑衣,景像異常震撼。遊行之後,我趕製了一張三屏,題為「七月的烈焰」。畫是紙本,要托底才能展出,但托底需時,沙田大會堂的展期是七月中,趕不上,只趕得及中央圖書館八月中的展期。兩個展場,展品是我的畫作和合夥人黑楊的攝影,我展出的多是沙士之前的兒童系列,沙士系列只佔展品的一小部分,也不用沙士之題,只名為「香港2003」,但展出得到的反響則顯然蓋過了兒童系列。

廿年後的今日,囘想當年的情景,感概甚多。今時今日的香港,要場地辦展覽,談何容易,政府場地更不可能批出,要展出映現新冠疫情的畫作和攝影就更更不可能了。

還記得沙士一疫之後,香港在 2009 年曾因外地出現豬流感而宣佈過五級戒備,當時特區政府還採納防疫指引,加强入境檢查,追蹤病源,施行隔離,勒令出現確診病例的學校停課。然而,那趟的疫症,除了在源頭墨西哥奪命較多之外,在其他地方「殺傷」較少,對香港影響可説很輕微,港人大體上仍能很安然地過日子,情况與 2003 年沙士之疫大有分別,與這三年全球性新冠大流行更更不同。

三年前,新冠臨城時,香港的反應與 2009 年的做法完全相反,不但不宣佈戒備,特區政府還一再拒絕封關,行政長官甚至禁止下屬戴口罩,「戴咗都要除落嚟」。可知那是防疫還是引疫?至於向北看的封關清零,那是之後的事。

再與 2003 年沙士相比,沙士之疫為時少於半年,而新冠大流行至今已逾三年,全球染疫人數是六億八千萬( 6 億 5,300 萬康復),奪命逾六百八十萬。當年沙士在港的死亡病例是 299人,而這三年的新冠,香港即使很長時間採取了封關清零的措施,染疫宗數至今年三月中已超過 288 萬,死亡人數逼近13,470 。香港錄得的這兩個數字,按人口比例已是「高居」世界前列。這實在太可怕了!

人的記憶很重要。正因為有記憶,我們才能記取往事的教訓,盡量避免可怕的事重演。可是,也因為記取教訓可以很可怕, 難保某些人安穩,於是這些人就刻意要消除人們的記憶,尤其是人們的記憶往往與他們不相符或被認為會危及他們的權勢,那就更需要採取措施維穩了,而他們消除記憶的手段,有時甚至會比癘疫之凶猛猶有過之。