西北行记之西安篇

- 大年初三

我到西安那天,是正月初三。

从火车下来站上月台,空气凛冽,是熟悉的北方的冬天。订酒店的时候只管要离地铁近,价钱合适,并没在意位置。是在胡家庙,离西安北站有十几站地铁,将近五十分钟。从地铁站钻出来,迫不及待扯掉口罩。那口罩从早上八点戴上,随我一起跨越川甘陕三省,历经五六个小时,内壁凝结了密集的水珠。那是正午,一天中最热的时候,阳光明媚,风刮过来,脸颊疼。我才明白,人们大多戴着口罩,恐怕不一定是因为怕病毒,而是因为寒冷。

背着包在那条街上走了一公里多,妄图找到一家面馆,大快朵颐。但所有小店都大门紧锁,只有一两家不适合独行客进食的大店开着门。

于是先去酒店办理入住。拿到房间号码,通过美团外卖下单一个肉夹馍,一碗烩麻食。疯狂进食碳水,是我此行的主要目的。我想像中的行程,就是在酒店睡觉、读书、写字,饭点出门,随意走,看见顺眼的面馆就进去,吃饱后出来,想逛,就继续逛,漫无目的,不想逛就回酒店,继续读书、睡觉、喝酒、看电影,最好再来个艳遇。

因为开着的小店不多,选择面有限,配送费9块。我暗自和成都做了对比,9块的配送费算挺高了, 在成都我点外卖,配送费一般两三块,很少超过五块钱。但西安这么冷,距离也远,大过年的,骑着电瓶车,想想都冷,挣你9块,哪里过份?酒店的电梯要刷房卡,骑手送到大堂,由机器人送到房间。

西安的建筑,是典型的“帝都”风格,讲究方正,一般体量都很大。酒店房间很多,走廊迂回曲折。机器人的工作,大大减轻了服务人员的负担。当然,也可以说它抢了人类的工作。那酒店那么大,服务人员少得可怜(以肉眼观察),机器人居功至伟。我每次进出酒店,几乎都看到机器人忙碌的身影,在电梯里进进出出。碰见有人,会提醒客人注意,挨近客人提前道歉。这让我想起日本人。我那年参加奈良马拉松,不小心从身后撞到一位女跑者,我还没开口,她便忙不迭地道歉,搞得我很不好意思。

肉夹馍稍微有点干,麻食很好吃。麻食是我老家的传统面食,将面块用大拇指在齿状平面上搓成。小时候,我们用来盖瓮和水缸的盖子,是由一根根高粱杆并排用麻线穿在一起而成,是做麻食的趁手工具。我还能记得我妈坐在案板前,左手拿着一根指头粗的面条,右手食指和拇指掐下一块,大拇指就手往瓮盖上一搓,然后另外的四指蜷曲,往外送出,将麻食扫下瓮盖,为下一次作业腾开战场。她一下接一下,动作连贯流畅,像是在弹古琴。农村的案板很大,有时候吃饭的人多,搓麻食的,便也不止一个。四手连弹,东家长西家短。

吃完饭小睡一觉,出门逛。西安于我是个熟悉又陌生的城市,从第一次离家上大学起,中转无数次,却从没认真逗留。从胡家庙步行好久,街上实在没什么可逛的,百分之九十九的店都关着。后来搭两站地铁,到钟楼站下来,才终于看到烟火。

景点和寻常巷陌是两个世界,回民街上人山人海,路两边摆满小吃摊,全都冒着热汽。随便溜达了一会儿,依旧出来,沿原路返回。我不是来逛景点的,我也不太喜欢人多。幸亏刘哥有事,不然这大半夜,酒馆都没开。

因为占地面积大,酒店有很多黑房子,门在走廊,无窗,我住的便是那样一间,半夜醒来,觉得有点憋闷。给自己宽宽心,大概是心理问题,和没窗没关系。这样想想,又睡过去。

- 大年初四

很晚起床,起床前又外卖了一碗麻食,跟送餐的机器人说了谢谢。它离去的背影,让我突然觉得有点可怜。想是因为它的声音被设置成童声,又一刻不停在忙碌,让我想起《百妖谱》里小妖怪庆忌。庆忌善行,可一日千里。它对人类忠心耿耿,人类让它送信,无不全力以赴。然而,庆忌自己并不知道,这神行之术,一生只能施展一次,像蜜蜂蜇人,蜇完即死。每一个庆忌,在出发时都意气风发,就像这一刻不停的小机器人。

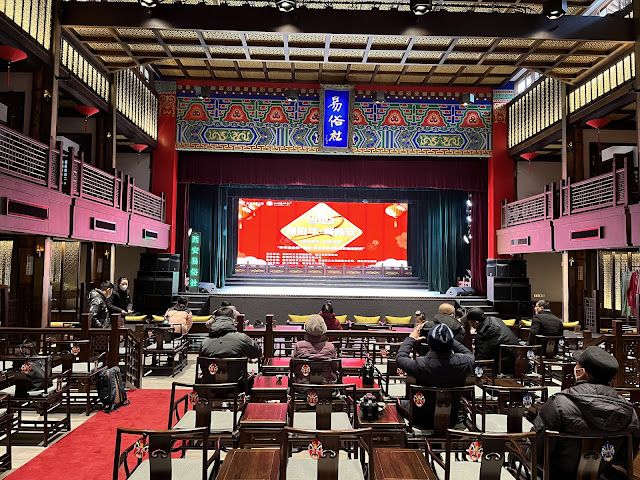

吃完饭退完房,背上包直接赶地铁到西安易俗社,就在钟楼旁边。钟楼地铁站很大,人也很多,本想上个厕所,但厕所门口在排长队。上上下下走了好几分钟才从D口出来,一眼看见易俗社门口围墙上的秦腔脸谱,就知道差不多到了。

西安易俗神对于秦腔戏迷,差不多算是圣地。小时候收音机里、后来电视里放的那些秦腔戏和名家,多是出自于它,因而如雷贯耳。我以前路过西安,总想去看场戏。但西安做为中转,总是行色匆匆,西安易俗社的大名也只能百闻却无一见。今天终于给我找到了,拍了张照片发给我姐,让她给我妈看,说我下回带她来。但我不知道有没有这个下回。

易俗社有百年历史了,显然翻修过,一切都很新,但拿捏着腔调,保持着传统戏楼的模样。剧场不大,上下两层,全坐满大概也不过几十人。红木椅子,八仙桌。说实话,舒适度肯定不如新式软椅的大剧院。它让我想起那些在时代剧烈变革时勉力维持优雅的贵族人家。我在门口买票时,有另外的人过来取网购的票,工作人员一看他手机上的二维码,很有些高傲地还给他,眼睛转到别处,说不是我们家的,我们家的是自营。人家再三问,她才说,往前走200米,只是名字叫易俗大剧院,但不是易俗社。

演出票价有点贵,最便宜的也要280元。我咬咬牙,多花一百买了仅剩的一张前区票。我妈知道了要吓死。我们农村人看的戏,是不要钱的,戏台搭在空旷处,人们从四面八方围拢来,或坐或站,来晚的失了有利地形,站在凳子上。大家嗑着瓜子,吃着麻花,谝着闲传,卖吃食和小玩意的货郎在外围叫卖,孩子们骑在大人的脖子上,看腻了就下来到处疯跑。经常有人看完戏,孩子丢了,扯着嗓子喊。好在农村都是熟人,从你家丢到他家,玩完吃饱喝足还能回来。

我很小时,晚上跟着妈妈去看戏,常常撑不到结束,还能记得趴在妈妈的肩头,从妈妈迈步的颠簸中醒来,睡眼惺忪。很晚了,但是有月光洒下来,有微风拂过路旁的玉米地,发出窸窣的声音。大人们在聊天,远处有狗叫。

小时候戏很多,我记得看过《抱火斗》,便是《封神演义》中的炮烙之刑。还看过《孙悟空娶亲》。这两处戏,我的一生中就只在小时候看过一次,后来再也没见过,甚至没听过。现在戏更少了,来来回回就那么几出。传统剧目不断失传,却没有新的创作去弥补。

那天的易俗社,演了三折,《赶坡》、《打神告庙》、《柜中缘》。虽然演员的名字我都没听说过,但表演没得说,无愧于易俗社的名头。电视电影看多了,我对于戏院没有在任何地方写上演员的名字是有些意见的,总觉得他们被剥削了,不应该。

我旁边的一张八仙桌,是一家老小六口,也是380元一位的票。十几岁的女儿开场很激动,鼓掌很用力,没多久就开始打瞌睡了。一家之主的中年人自己是真的爱,一边跟着哼哼一边还给旁边的人讲解剧情,那股热情,让我都不愿意去怪他影响到了我看戏。后来在想,多年以后,他不在了,他的女儿会不会在某天想起这年春节,曾和父亲一起看过一场完全不记得剧情的戏?而那时候没准再没有戏了。

不能怪年轻人,不说慢节奏,单说传统剧目糟烂的价值观,就能让稍有女性意识和自由精神的现代人心理不适。《赶坡》是王宝钏的故事,她为了叫花子薛平贵,离家出走,在寒窑里苦守了十八年。而这薛平贵衣锦还乡,做的第一件事,是假扮他人调戏老婆以试其忠贞度。这是个轻喜剧,观众得跟着乐。《打神告庙》里的焦桂英,被男朋友抛弃,不去当面对质,跑到海神庙寻死觅活。只有《柜中缘》,稍微正常点,讲普通人的悲欢离合,顺便讽刺了浆子官(昏官)。我是看得很开心,但这要归功于我从小到大被秦腔洗脑的功劳。我可以不带脑子纯看表演,顺便怀旧,年轻人哪儿行?秦腔不渐渐消亡,可有其他出路?

看完戏出来,在对面的魏家凉皮吃了饭,便赶去高铁站。下一站,兰州。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐