翟方进自杀疑案:堂堂宰相是如何被火星逼死的

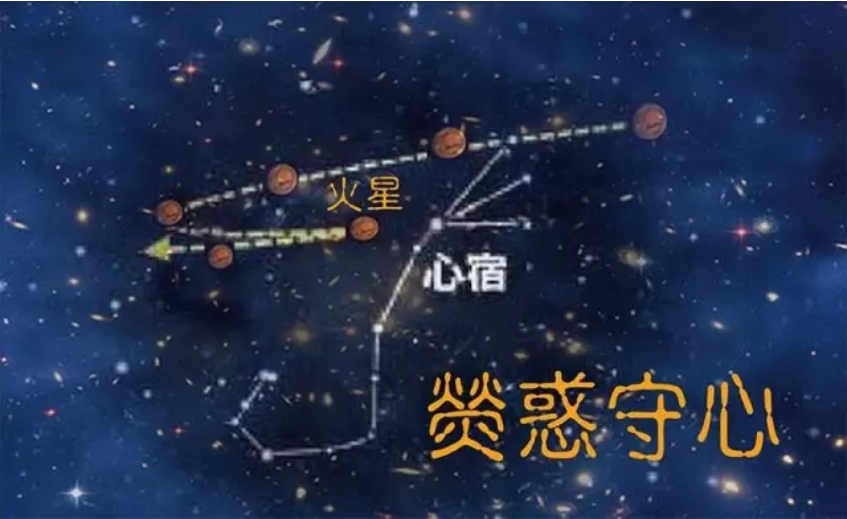

据史书记载,汉成帝绥和二年(公元前7年)发生了“萤惑守心”天象。“萤惑”即火星,被视为灾异凶星,“心”即二十八宿中的心宿,心宿的位置为天上的明堂,是天帝处理政务的场所。在古人看来,五大行星的运行似乎没有规律。当火星运行到心宿位置时,就发生了“萤惑守心”天象。这样的一个天象,在当时被认为是大凶天象,可能给天子带来灾祸甚至死亡。天象发生后,宰相翟方进被迫自杀。翟方进是历史第一个因为灾异天象被迫自杀的宰相,也是最后一个。

这一奇特的事件,引起了许多学者的兴趣。台湾学者黄一农用现代天文学的方法,还原出古代天象。他发现,公元前7年,并没有发生“萤惑守心”天象,史书所记,只是一个谣传,或者说一个编造。就此,黄一农认为,翟方进自杀事件只是一次政治斗争,而非一次灾异事件。而我们要追问的是,就算是一次政治斗争,又如何可能以“萤惑守心”为斗争依据?

在投入分析以前,我们先构建好分析框架:

第一层,也是最外层,是总体架构,基于社会的结构转型。这意味着,我们不仅依照思想史的进路,考查观念在个体意识中的变化,我们还要考察人们凭着这些观念进入群体之中,采取行动后,会有什么历史效果,只有找到实际历史中发生的冲突,才能检验出当时社会结构的真实状态,从而在个体与群体的互动中谈论社会演变的历史。这种分析方法,于1990年代,首先从社会学中发展出来,由布尔迪厄的两位学生,布尔当斯基和泰维诺,在应对和弥补对布尔迪厄社会学的“整体主义”指责中,尝试兼顾个体、群体和整体,从而发展出来的。所以,第一层架构为个体与群体的关系,兼顾个体观念与社会结构。

第二层的架构,我们以钱穆、余英时两位先生的一个提议构建,在《论天人之际》一书中,余英时提到:

一九八九年九月,钱先生忽然发生了生平最后一次“彻悟”,认定“天人合一”观“是整个中国传统文化思想之归宿处[5]”。

显然,余英时是同意这一体悟的,即以“天人合一”贯穿整个中国历史中的思想传统,直到今天。无论是《诗(经)》时代从“民”(平民)中区分出“人”(贵族),还是汉代界定“人”与“君”的权利责任,或是宋代“人”摆脱类成员状态,成为有个体命运的“人”,或是清代发现“人”的特殊性、认识到“人”的个别性,直到现代社会界定和保护“人”的权利,都可以看作是“天人合一”观中“人”内涵的渐次深化。从而,

持续数千年的中国人的自我认识过程,可以在“天人合一”的框架内得到连贯思考。所以,第二层架构为“天人合一”,以观念演进的连贯性为主。

第三层架构,以萧公权在论及董仲舒“天人相应之说”时,提出的一个观点为主导。萧公权在分析了天子作为天人间之媒介后,指出“董子天人关系之理论实为天君关系之理论[2]”。无论是否同意萧公权,单凭他提出这个问题,就足以说明,在董仲舒的天人关系里,“人”和“君”没有得到明确的界定。本来,在第一层架构里,从社会转型的角度看,汉代官僚制战胜了贵族制,可是,这种转换只是打破了世袭制度,而地方长官的权力,类似过去的诸侯,依然非常大。于是天子(“君”)与官僚(“人”)之间的关系,在公共事务中,成为一个新的结构性问题。这个问题要直到一千多年后的宋代,才得到结构性的解决。因此,人君关系,是贯穿汉宋的结构性问题,对西汉来说,人君关系更是首要政治关系。所以,第三层架构为“人君关系”,以结构为主。

第四层的架构,我们在人君结构性冲突中,选取代表性事件:“人”的代表、百官之首的宰相翟方进,在一次子虚乌有的、针对“君”的灾异天象中被迫自杀,将西汉人君冲突演绎到极致。在这一层,我们以台湾学者黄一农首创的方法建构,即,将现代信息技术引入考古天文学,还原古代天象。所以,第四层讲述“人君关系冲突的极端事件”,以观念与结构的冲突为主导。

第五层,也是最内层的架构,我们将追随余敦康先生,紧贴西汉易学的进展,在人君关系方面,以易解史。在京房将宗法概念引入周易卦象以前,儒家的主要工具是公羊学,用以应对社会冲突,“以古法义决疑狱”,如董仲舒弟子吕不舒治淮南狱,雋不疑引春秋断卫太子案,萧望之据春秋定匈奴策,等等。但是,正如董仲舒的春秋学遗留下人君冲突一样,人君关系恰是新的社会现象,贵族制时代所不曾有的,也是当时春秋学所不及的。也正因此,为易学的崛起提供了空间。西汉以降,人君关系(天子与官僚的关系)、官僚体系的建设,依赖的是易学,而非公羊春秋学。这也是为什么我们在分析人君结构性矛盾时,不走公羊学等其他进路,而沿着易学的发展进行分析的原因。所以,第五层为“以易解人君关系”,以观念理解结构。

有了这五层分析的架构,我们重新来看当时的形势:

翟方进作为宰相,位列三公,居百官之首,是名义上职位最高的官员,尽管实际权力受到内臣的侵蚀,但仍是整个社会结构中“人”(在位者)的代表,因为传言中的“萤惑守心”这一针对“君”的灾异天象而被迫自杀,可谓西汉乃至整个中国历史中人君关系结构性冲突的顶峰和代表性事件。

何谓人君结构性冲突?商周之际,周的“天命”概念取代殷商的“上帝”概念,成为参与公共事务的合法性来源。到了孔子的时代,“道”渐渐兴起,与“天命”形成既竞争又融合的关系。在余英时先生看来,这是从旧天人合一到新天人合一的“轴心突破”的时代[1]。“天命”出自天,人是无法改变的;而“道”是人走出来的,人可以通过努力得到。所以“道”的兴起,在天人关系中凸显出了“人”。旧天人合一如果不能适应“人”的崛起,就必然导致结构性冲突。从“平王东迁,王命不行”,到“诸侯称霸”、“大夫收公利”、“陪臣执国命”,几乎所有的社会阶层,都在通过个人努力尝试超越“天命”的限制。为了解决这种冲突与乱象,从孔子到董仲舒,新天人合一观渐渐成熟了。然而,正如前引萧公权的论述,董仲舒的“天人相应之说”中,“人”与“君”是模糊不清的。因此,人君关系的隐患,在董仲舒“天人相应之说”推出之际,就已经埋下了。

《史记》记载秦始皇三十六年,发生了“萤惑守心”天象,汉高祖刘邦死之前,也发生了“萤惑守心”天象,那些时候,都没有人要求宰相去死,怎么到了汉成帝的时候,就偏偏要宰相去死?特别是,对比250年前的另一个天象,这个问题将更加突兀。《史记》载,在秦灭赵的长平之战后,发生“太白蚀昴”天象[3]。当时各方说客按己方利益向秦昭王解释这一天象,然而秦昭王表示怀疑,最终没有理会。依照黄一农首创的方法,使用Starry Night Pro软件,在计入章动和岁差的情况下,可以发现长平之战后,次年(公元前259年)春天在邯郸上空确实发生过“太白蚀昴”天象。

图:StarryNightPro复原的前259年3月中旬“太白蚀昴”天象

(此示意图2007年首发于“色影无忌”之“交流论坛”)

我们的问题是:真实出现的“太白蚀昴”不被人在意,而250年后,子虚乌有的“萤惑守心”却逼出人君之间无法调和的激烈冲突,导致代表“人”的宰相自杀,这是如何可能的?

第一,有了汉代“天人合一”说的成熟,才可能建立起天象与人的直接相关性。董仲舒之后,孟喜将具有灾害预测能力的阴阳学说引入周易,以四时四方配卦象,把时空观念引入了周易。接下来,京房更进一步,将宗法社会的等级身份配入卦爻。以咸卦为例,配法如下:

▅▅ ▅▅ 宗庙

▅▅▅▅▅ 天子

▅▅▅▅▅ 诸侯

▅▅▅▅▅ 三公

▅▅ ▅▅ 大夫

▅▅ ▅▅ 元士

这样一来,宗法就和周易卦象结合在了一起,为了完善这一结合,京房还发明了世应、飞伏等辅助方法。按照京房的世应学说,大夫临世,天子也要应。换句话说,大夫说得对,天子也要听。当然,京房易学远不止此,应当说,京房全面完善了孟喜易学。经过京房的工作,以周易预测灾异更加灵验。于是,元帝立京房易学为官学。但是,元帝只承认其灾异天象方面的义理,却不接受其在人事方面发展出的新义理。当时,人事方面,依据的是儒家的公羊春秋学说。元帝并非没有犹豫过,一度曾经想试行京房提出的“考功课吏法”,但最终在争议中没有采纳。官僚阶层的大规模出现,是汉代的新现象,京房的等级制入卦爻,可以说是唯一可能深入演绎吏治之法。京房以自己的学说为依据,指点公共事务,但并不被天子理解成“善意的批评”,反被当作“恶意的批评”(“归恶天子”)而遭杀害。京房死后三十年,在他的学说已立为官学,在观念上为天下人所接受,在实际政治中却未及施行与验证的空档,在天子按京房易的配爻法理解天灾,却又不肯按它理解人君关系的历史时刻,翟方进不幸遭遇了据说有人看到的“萤惑守心”天象。

第二,汉代出现灾异天象,天子往往会下罪己诏,在东汉安帝的一份诏书(《后汉书》卷四十四)里,安帝认为问题在于“朕之不德而股肱不良也”。那么,谁是股肱?在《左传》当中,作为大夫的荀息自称“股肱[4]”,可见,彼时股肱只是重臣,并不一定是三公。在《易》里,涉及身体部位的卦是咸卦(如上图所示)。本来,咸卦是一个男女交配卦。在初民社会,男女交配是保证繁衍的重大公共事务。后世易学家即使专心阐释义理,不谈男女之事,也没有否认过这个最初的内涵。咸即感,是孔子加上了“心”,将肢体接触的“咸”,推广到从“心”之“感”,从而引入“道”。在咸卦里,从初爻的咸其姆(接触爱抚对方的脚趾),沿着小腿、(大腿)、臀部,逐步上移,直到上爻的咸其辅、颊、舌。其中,三爻的爻辞为“九三,咸其股,执其随,往吝”。也就是说,三爻为股肱。在京房将宗法身份引入卦爻之后,三爻配三公,因此,三公就是股肱。于是,位列三公的宰相,显然就是那不良的“股肱”了。

第三,不仅如此,由于“萤惑守心”的心宿是天上的明堂(《史记天官书》),在周秦之前,没有迹象显示宗庙与明堂已经得到区分,各种功能是在一起的。这种状况似乎贯穿了两汉,直到东汉蔡邕的时候仍然没有分开:

明堂者、天子太廟,所以宗祀其祖、以配上帝者也。夏后氏曰世室,殷人曰重屋,周人曰明堂。”(蔡邕《明堂月令论》)

蔡邕之后,明堂和宗庙才逐渐分开,到了隋唐的文献中,明堂与宗庙就得到了完全的区分。因此,心宿的位置落到卦象上,正相当于上爻的宗庙,与宗庙形成世应关系的,还是三爻的三公。

所有这些结构性的要素已经俱备,此时此刻,无论谁在宰相的位置上,都是众矢之的,在劫难逃。因此,我们认为,翟方进之死是人与君的结构性矛盾不可调和的结果,不仅是一个政治事件,更是一个结构性事件。翟方进之死与京房之死,具有着相同的结构性质:即一旦按照京房易学去理解天灾,却不按京房易学去理解人事,他们在那特定的形势下,都走投无路、必死无疑。

京房易学,在当时,作为最完善的易学,已经广为传播。后世常有人将汉代易学与京房易学混为一谈,可见其影响之深广。如果接受京房易学,就意味着接受一系列新的易理,包括天子与官僚的世应互动等等,将允许官僚阶层介入公共事务的决策。在人们普遍接受京房易学带来的人事新观念之时,天子仍然拒绝它。在权利与义务两个方面,“人”和“君”出现了裂痕,从天子的角度看,京房易只用来治天灾,于是遇到天灾,自然是处于“人”之首要位置的宰相来承担责任;而在参与公共事务的权利上,遵从公羊学的“春秋旧法”,又有什么不妥吗?但是,从官僚阶层(“人”)的角度看,天子分别拣选了有利于自己的两种规则。一方面,参与公共事务上,“人”没有权利;另一方面,出现了公共危机,“人”又要承担责任。这种错位,实际上已经是人君结构性矛盾出现的征象。除非推动结构转型,否则换了谁都无法解决。

在这个扭曲的结构中,依靠权利与义务的不对应,在翟方进事件上,天子占尽了便宜。可是,它也遗漏了人君分裂的事实、掩盖了结构性冲突的严峻形势,推迟了危机爆发的同时,丧失了推动结构转型以解决矛盾的时机。

翟方进被逼自杀后十五年,人君关系再次走到了不可调和的境地。这一次的结果更具戏剧性,在人君之争中,官僚士人阶层一边倒地拥戴“人”的代表性人物,“君”失去了精英阶层的支持,以天子禅让、西汉灭亡告终。这就是公元8年的王莽代汉。

在这一系列人君矛盾造就的极端事件冲击之下,东汉时,章帝亲自主持了白虎观会议,并委托班固编纂《白虎通》。白虎观会议的成果之一,就是全面承认了京房易学,不再仅应用于灾异,也推广到人事,应用于实际政治的方方面面。这同时意味着承认了世应体例,承认了大夫临世天子应,承认了士大夫在特定条件下“启蒙”天子的合法性,由此,人君关系得到了暂时的缓解。尽管世应体例远不是京房易学的全部,但是它确实在汉宋人君关系的演变中扮演了重要角色,且越来越重要。白虎观会议之后,清议兴起,士大夫终于有了公开谈论公共事务的权利,虽然只限于清议,而非参与。

白虎观会议并没有解决人君结构性矛盾,连面对公共事务时人君责权的错位都没有解决。后一问题,由东汉末年荀爽提出“易尚中和”而得到一种解决方案,延续至今。追求“和”为后世带来的效果是:出现矛盾或问题时,负责任的,并不是制造矛盾的人,而是将潜在的结构性矛盾暴露在光天化日之下、破坏了社会和谐的人。换句话说,无论什么问题,只要不出事,就相当于没有问题,就是“和”。

至此,我们可以说,翟方进自杀事件,是人君关系——西汉首要政治关系——不可调和的结果。余英时在《论天人之际》中试图以“天人合一”理解整个中国传统思想文化。人君关系正是天人合一观发展过程中,未能界定清是天人合一,还是天君合一而带来的问题。所以,翟方进事件,作为人君关系冲突的极致,从属于整个“天人合一”观的形成演变,正因此,这一事件将为理解后世中国传统思想文化的发展演变,提供用之不竭的教益。

[1]在《论天人之际》一书中,余英时借用雅斯贝尔斯(Karl Jaspers)的“轴心突破”说,重新阐释“天人合一”观。虽然我们并不在“轴心突破”的框架下理解中国历史,但并不妨碍借用这一术语去指代新旧天人合一观之间的转变。

[2]萧公权,中国政治思想史(全两册),商务印书馆,coll.«中华现代学术名著丛书»,2011,p.293.

[3]太白即金星,代表大将军,昴宿代表赵地,但太白蚀昴的含意可以有多种解释。“卫先生为秦画长平之事,太白蚀昴,而昭王疑之。”(《史记·鲁仲连邹阳列传》)

[4]《左傳·僖公九年》:九月,晋献公卒,里克、郑欲纳文公,故以三公子之徒作乱。初,献公使荀息傅奚齐,公疾,召之,曰:“以是藐诸孤,辱在大夫,其若之何?”稽首而对曰:“臣竭其股肱之力,加之以忠贞。其济,君之灵也;不济,则以死继之。”

[5]余英時,論天人之際,台北,聯經,2014,p.72.

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!