Loss and Love

幾日以來,我都處在一種「空」的狀態中。當我想到勒內,想到我們的最後一次見面,他躺在病床上,剛做完牙齒手術,全麻醒來。那天之前,因為疼痛難忍,他拔掉手臂上的輸液管後,就被護士捆住手腳,像一隻蠶蛹一樣固定在病床上。我去看他時,他鎮靜劑效應剛剛結束,像做了場大夢,意識有些混亂,分不清時間。我待在病房,一眾人中,完全不知說甚麼好,就趁人不注意,轉身溜出門去看住院部接待處的屏幕,那裡顯示所有住院人的名字,心跳數據,血液含氧量,我出神地看著,其實也不知道在看甚麼,只是發呆,直到被護士提醒:「女士,這些是私人數據,是保密的,你在做甚麼?」

拜託,私人數據你們擺在前台,用四個二十吋電腦大屏對著過道循環播放,是要做甚麼?

我轉身回到他的病房,還沒進去,隔壁病房突然傳來警報聲,抬頭一看房外屏幕,裡面的病人血氧急速下降,快要歸零,一眾護士急匆匆衝了過來,從我身邊跑進去搶救,隔著玻璃看見鄰屋先生口唇大張,面色蒼白掙扎,大概是輸液出了問題。我回到勒內病房,心跳惶惶,直到隔壁警報不再響起。

好險,我怎麼覺得我的亂看招來了死神。

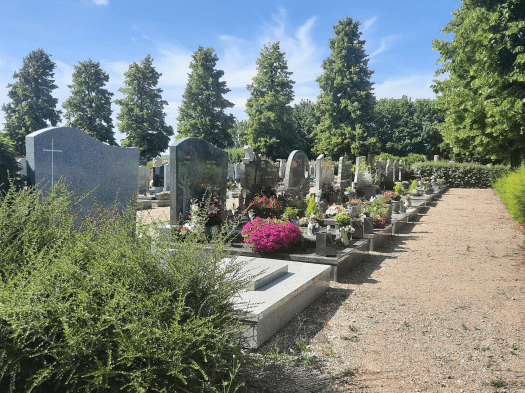

也許那時候,我的第六感是對的,只是發生了錯位。我沒有想到,那次之後,死神悄悄跟上了勒內。此後他不斷經歷手術,先是失去腳,之後是腿,最後是心臟和腎臟衰。再次見他是父親節次日,在他冰冷的墓前,而葬禮上遺留的鮮花,仍在綻放。

我終於明白五月底某天,我突然渾身無力,癱倒在床,無緣無故淚流滿面,原來正是他去世的時候。當我得知他去世消息的那刻,我感到他的存在,他的音容,沈默寡言的他和我說過的每一句看似蹩腳卻表達好感的話,閉上眼睛,我甚至都能清晰回憶起那個早春早上,在附近醫院的長椅上,陪妻子來做腎臟移植手術後複診的他,突然跟我談起了他的童年,談到8歲時他騎著自行車回家,進門發現母親死了,從此父親酗酒瘋了的故事。雖然只有短短幾個句子,但他在我面前淚流滿面重複著說,哭得像個孩子。

「我那時只有八歲⋯⋯」他抹著眼淚,對天長嘆。

這是我唯一一次和他深入交談,而他的家人,甚至完全不知道這樣的事。

他總是沈默著的,不知道和家人說些什麼,法國北方人不擅言辭的性格,和那裡的陰雲,雨水,寒冷相關。我想他也總是寂寞的。之後幾次見他,他總是一個人喝悶酒。這個因為北方重工業改革而失業的工人,這個承受了很多卻不願意說的老人,似乎一切都在酒裡了,而他每一次見我,都笑得很開心,總要把同樣的話重複著說:「啊!中國的小北方人來了!我們都是北方人!」

「北方」,是我和勒內永不變色的,表達我們之間親近的詞彙。「北方」,似乎也是我們之間的最大公約數。可我的北方,和勒內的像嗎?我們都是話不多的人,也都是說一句就是一句的人。

在他跟我說的很有限的話裡,我記的相當清楚的是,有一次剛到他家,他喝著酒對我說:「中國的小北方人,『天安門事件』你知道嗎?最近英國報導,死了一萬人!1989年的時候,我們都在電視前看六四的報導,天安門⋯⋯那麼多人被殺⋯⋯oh la la,那麼多年輕人被殺⋯⋯」說這句話時,他仰天長嘆,那可惜悲痛的神情,好像談到他童年的樣子。

勒內只是一個平凡的失業工人,但他卻是第一個在生活中,而不是在學術圈高談闊論分析中國政治社會時,和我聊六四事件的法國人。高談闊論時,六四是一種思辨的現象,而他與我的對話中,六四是一個個倒下的年輕人,是直接的,樸素的,來自人性深處的共情。

只是,我至今遺憾,1989年六四,年幼的我不知道那是一個時代的葬禮,2024年六四,中年的我完全不知道那是他的葬日。

當我得知他去世的消息,開始一點點在記憶中軿湊出和他短短相遇的零星細節時,我所記得的勒內,漸漸連貫而分明。他的故事那麼平凡,平凡到法國的記者本來因為勒內妻子捐腎的消息,聯繫採訪他們一家,可因為他們沈默寡言的個性,沒挖出什麼驚天炸裂的故事情節,放棄了報導。而我跟在他們身後,記下了這個故事,本以為還可以有時間一直一直記下去,直到死亡在我面前,劃了個結束和終止的句號。

我也許是世界上唯一一個保留了他平日說話錄音的人。那是唯一一次採訪,我第一次用法語採訪,話非常少的採訪。

當他去世以後,關於他的記憶不斷朝我湧來,哪怕是點點微笑,有一句沒一句的話,雖然我與他萍水相逢,也沒見過幾次面。但突然想到,原本習以為常的那些瞬間,其實都是倒數的相見。回顧和勒內的交往,我才發現,即使我記得這些細節,但當時當刻,還是沒有把自己全然投入,用力珍惜,我在本應全力體驗的時刻,還是像去他病房一樣,不知所措,神遊他方。有時候回念過去,擔憂未來,想我自己的心事。那些自以為在身邊陪伴,聆聽的時候,卻在手機,電腦,書籍,錄音筆和分心裡度過,因為沒有全身心投入,因為沒有百分之百的凝視,其實我們的生命,都在不知不覺中默默浪費。

這流年中的前半生,我在不知不覺中,浪費了多少人啊。

6月17日,我抱著一株矮松,來到他墓前。我感到一種空,一種「不在」的狀態。這是一種很奇怪的感覺,當我遠離墓穴,他在我的記憶裡無比鮮活,可當我真正來到他墓前,卻一點兒也感受不到他了。這是真正的再見,遺忘的開始嗎?

好像第一次有點理解,法語中「存在」(être) 這個詞的意思。在一段關係中,當我說:「Je suis là」(我在),意味著我全身心地投入,我密切關注,我繃緊肌肉去記住,我活著。當我說:「Je ne suis plus là 」,意味著我抽身而退,我已不在乎,不想念,不記得,我不在,從某種意義上也意味著,我處在死的狀態。而浪費,就是在不知不覺,年年月月中,將「活著」這個事實當作理所當然,忘記生命的珍貴,忘記珍惜相遇,忘記全心全意地體驗,自己以為自己在那裡,而實際上不在,在我與人的關係中,甚至在我與我自己的關係中,呈現出一副死態。回頭想想才知道,「貌合神離」,才是對我自己生命的最大浪費,也是對別人的浪費。

我以為永遠可以這樣下去,然而,終結這種浪費的,還有空,絕對的空,命運之輪中間的空。

「空」,就是他在我所將經歷的線性時間中,永遠不在了。我能感覺到,雖然有墓碑,有花朵,有作為紀念物的一切,但是,他不在,那是此時此刻能量的空洞,好像一本書,突然缺了一頁。雖然這一年漸漸知道,死亡絕不是結束,然而它卻意味著,屬於他和我所交會的時間之流中當下的空,未來的空,故事的停止。這樣的空,其實也存在於過去生命之書中,那是一點一點的空,因為沒有全心投入而浪費,因為浪費而腐蝕,因為腐蝕而擴大,因為擴大而讓我與他人親密關係的歷史充滿著空蕩蕩毫無滋味的回音,或者只是碎成了片段結不出飽滿之果的記憶,只是當時,我眼中心裡只有寫著自己書的那隻筆,對此全無意識。

勒內走了,他的墓碑空著。法國刻碑的工匠不好找,讓他的碑成了無字碑。

我站在他墓前。這空空的墓碑提醒著他缺席的空,以及我的記憶裡那些不應存在的空。身後盛放的椴樹花芬芳,告訴我生命仍然在藍天下卓然生長,仍舊會有相遇,有離別,仍舊有開篇,有終章,正如故事一樣。我不知道他去了哪裡,但他似乎讓我有點明白,這後半生的生命之書,在我所看重的關係裡,我該去用怎樣的態度書寫,才是不浪費自己,亦不浪費他人的,「生命」之書。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!