古代奧運為什麼都裸體?(或者,為什麼他們不再那麼做了?)

上星期,BBC 做了一則專題報導,討論一個本屆奧運很熱門的話題:「如果讓奧運選手裸體上陣,那會怎麼樣?」

之所以有這種討論,當然是因為從西元前八世紀到西元後三世紀,在古代奧運會超過一千年的歷史裡,絕大多數選手都是一絲不掛的。

為什麼古代的運動員不穿衣服呢?

其實,如果我們抓住一個西元前的古希臘人,質問他「為什麼運動員都不穿衣服?」他恐怕也說不出個所以然。對他來說,運動員裸體上陣,是如此理所當然的事情,因此也不需要解釋。事實上,在古代文獻中,你還真找不到誰曾經討論過這個問題。

所以,假如我們真要對這個問題有所了解,恐怕必須換個角度問 ── 後來的運動員,為什麼不再裸體了?

用凡人之身挑戰命運

要回答這個問題,那就一定要涉及古希臘人眼中「人和身體的關係」的演變史,同時這也牽涉到「人和神的關係」的演變史。要弄清楚這段演變史,我們就繞不開西元前八世紀最重要的兩份文獻:《伊里亞德》和《奧德賽》。這兩份文獻有個共同的作者,那就是古希臘最偉大的史詩作者荷馬(可能也是最偉大的史詩表演者)。

在盲詩人荷馬的口中,「神」和「人」的界線是不明確的。《伊里亞德》最重要的主角阿奇里斯,就是一位半人半神的英雄。他的爸爸是人,媽媽是海神忒提斯。阿奇里斯出生時,忒提斯抓住阿奇里斯的腳踝,將他浸泡在冥河裡,使他擁有金剛不壞之身。可惜腳踝被抓住的地方沒泡到水,「腳踝」也就成了阿奇里斯全身上下唯一一處同凡人一樣可以被傷害的地方(一生驍勇的阿奇里斯,最終的結局也正是被人用箭射中腳踝而死)。

在古希臘人的觀念裡,人不只可以和神結婚生下後代,人甚至可以挑戰神的諭示、挑戰自己的命運。在西元前五世紀的悲劇《伊底帕斯》裡,一位國王生下了兒子伊底帕斯,就在這時國王聽見神諭,說伊底帕斯將來會「弒父」,殺了自己的爸爸,於是國王令人將伊底帕斯帶到野外丟棄等死。

在《伊底帕斯》裡,這是人對命運進行的第一次挑戰,同時也是一場失敗的挑戰,因為奉命丟棄伊底帕斯的人心生憐憫,將伊底帕斯轉送給了鄰國的人。後來,伊底帕斯輾轉得到鄰國國王收養,成為了國王的養子。

不明白自己身世的伊底帕斯,有天也聽說了那個揭示自己命運的神諭。為了不要傷害父王,他決定逃離這個他從小長大的國家。這是人對命運進行的第二次挑戰。當然,這仍然是一場失敗的挑戰,因為伊底帕斯最終回到了原本出生的國家,並且在一場馬車意外中,親手殺死了自己的生身父王。

人挑戰神諭、挑戰命運,當然是會失敗的。但古希臘人就看重這種挑戰的精神,即使失敗了,仍然會被認為是了不起的英雄。

事實上,這份「挑戰精神」正是古代奧運會裡最震撼人心的奇景。在奧運會場上,運動員的最高目標與最高榮耀,就是一次次打破人們以為的人類身體極限,一次次追求「更快更高更遠」。

取得冠軍的那些選手,當他們回到了自己的城邦,不僅會得到整個城邦的景仰,還會得到一尊屬於自己的雕像,上面銘刻著他在奧林匹亞獲得冠軍的事蹟,然後雕像會被放到宙斯神殿裡,永遠流傳下去。

在古希臘人的觀念裡,所謂「英雄」就是那些凡人之上,卻又不是神的存在。奧運會場上最傑出的冠軍,在當時的人眼裡,不折不扣就是凡人之上、僅次於神的「英雄」。《奧德賽》裡,荷馬也明白說了:

「運動場上,人靠著他的手、靠著他的腳所取得的勝利,是人世間任何榮耀都比不上的。」

到這裡我們可以看到,在西元前八世紀到前五世紀這三百年的時間裡,人靠著一副凡人的身軀,就可以去挑戰極限、挑戰命運、挑戰神和人的界線。對古希臘人而言,身體並不羞恥,身體也並不污穢。唯有透過身體,人才有可能取得人世間的最高榮耀。雖然身體最終一定會衰朽、會消失,但身體所乘載的挑戰精神,是可以不朽的。

從蘇格拉底到亞里斯多德:心智的重要性漸漸超過身體

四百年之後,原初的「奧運精神」也慢慢有了轉變。

在西元前四世紀的《申辯篇》裡,蘇格拉底因為「腐化年輕人」和「不敬神」而遭到起訴,接受雅典公民的審判。《申辯篇》就是蘇格拉底自我辯護的最後陳詞。很多人不知道,在《申辯篇》其中一段裡,蘇格拉底提起了奧運。

白話點翻譯,蘇格拉底大致的意思是:「雅典公民們啊!你們用公費供養奧運會的冠軍,給予他無上的光榮,但你們是怎樣對我的?我是一個追求正義、追求美德、追求智慧的人。我比那些奧運冠軍更值得你們尊敬、更值得你們供養、更值得你們給予獎金。但你們準備判我死刑。」(Apology 36B-E)

說完這段最後的申辯,陪審團便以 281 票比 220 票,判處蘇格拉底死刑。

在這裡,我們不討論蘇格拉底的自負,也不討論雅典公民的愚昧,我們要討論的是:在蘇格拉底的申辯裡,他明明確確把「心智」的重要性放到了「身體」之上。對蘇格拉底來說,心智上的鍛鍊,比身體上的鍛鍊更值得追求,也值得更多的榮耀。

這種高揚心智,貶低身體的看法,到了蘇格拉底學生的學生亞里斯多德那裡,愈發變本加厲。亞里斯多德嚴格禁止學生鍛鍊身體。他認為智性上的追求,和體能上的追求,彼此是互相排斥的 ── 如果某段時間你想求學問,那你就不能去練體能;而如果你想練體能,那你就不要來找我亞里斯多德求學問。

亞里斯多德過世四百年之後,在演說家「金嘴狄翁」(Dio Chrysostom)的講稿裡,甚至出現了一段極盡貶低運動員之能事的文字:「那些沒有用的人,都應該被切了,做成宴會上的一道菜……我真心認為,那些運動員的智能比不上豬。」(Oration 7.11)

隔幾段,金嘴狄翁又說:「一隻野兔或一隻鹿,都可以輕鬆跑贏一個奧運會的短跑冠軍。而這個世界上,沒有比野兔和鹿更懦弱的動物了。」(Oration 8.14)

蘇格拉底的下場,是被判處死刑。但是到金嘴狄翁之後,在各行各業的文獻裡,都可以看到許多貶低身體的說法。

西元二世紀,對後世影響力極為重大的醫學家蓋倫曾經這麼說:「那些運動員即便是在夢中也未曾想過心智方面的事。他們的思考能力如此低下,他們甚至不知道自己擁有大腦。他們完全無法進行邏輯思考,他們和那些愚笨的動物一樣缺乏心智。」(Exhortation to Medicine 10-12)

基督教:「壓抑身體」成為了榮耀靈魂的方法

西元三世紀以降,基督教在歐洲迅速興起。前述這套貶抑身體的看法,基督教一方面對它有所承續,另一方面又有所開創。

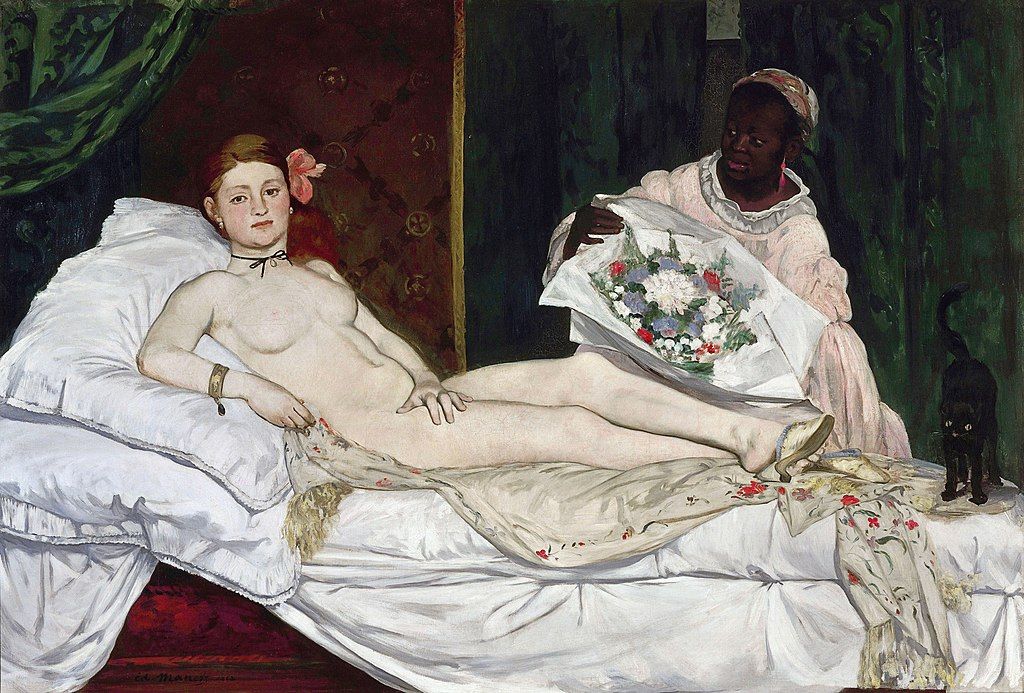

與此最直接相關,也最著名的一段文本,當然就是《創世紀》裡,亞當和夏娃面對裸體時的反應。當伊甸園裡的兩人第一次察覺自己赤身露體時,他們驚覺那是「不對的」,他們感到「羞恥」,他們想要趕快找東西把身體遮起來。

到這裡,身體的重要性不但比不上腦力,身體甚至成為了羞恥感的來源,成為了需要隱藏起來的東西。

不只如此,基督教的興起,同時帶來了一場觀念上的質變。「身體」的對照物不再是「心智」了,而變成了「靈魂」。

使徒保羅在《哥林多前書》裡有一段話,他說:I maltreat my body and enslave it. (我折磨我的身體,叫它服從於我。)

保羅並不是說 I maltreat myself,我折磨我自己;他說的是 I maltreat my body,我折磨我的身體。很清楚,body 並不是 self。「身體」並不能夠代表「我」。那什麼可以?那是靈魂。在基督教的觀念裡,真正重要的不是身體,而是靈魂、只有靈魂。為了保全靈魂,人可以、也應該要對肉體(尤其是肉體的慾望)施加壓抑、施加否定,施加折磨。唯其如此,人才能夠使自己的靈魂得到拯救。

七世紀的蘇格蘭僧侶 Dryethelm 做過一件從任何標準來看都了不起的事 ── 他讓自己盡可能一天 24 小時,一年 365 天都浸泡在河水裡,靠著別人供給的食物活下去。在冬天最寒冷的夜晚,他沒有起來;在他年老幾乎不堪負荷的時候,也沒有起來。

這不是對自己命運的挑戰,這不是對身體極限的挑戰 ── 那是一千年前的古希臘觀念了。到了基督教的時代,僧侶 Dryethelm 之所以做這種看似挑戰極限的事,為的是盡可能折磨身體,盡可能貶低身體,盡可能否定身體產生的任何需要、任何慾望。唯其如此,才能夠得到基督教意義上的非凡榮耀。而這份榮耀,當然也不是給他自己的,而是給凡人永不可能挑戰的上帝。

.

如果你對這類話題感興趣,歡迎你收聽我的 Podcast 節目「衣櫥裡的讀者」。

在第 25 集節目裡,我藉由古典學家 David Young 的著作,探討古希臘的「奧運精神」到底是什麼。

🎧 收聽連結:【歷史學】古希臘的「奧運精神」到底是什麼?|A Brief History of the Olympic Games

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!