想念安娜普納|讀《靈魂的征途:安娜普納南壁》

1.

沿著費瓦湖(Phewa lake)向北,可以抵達沙朗闊(Sarangkot),一座博卡拉城(Pokhara)西北側的小山峰。上山,路有點陡峭,青旅老闆不斷擔憂我們騎那輛租來的小摩托上不去。不用擔心,我想,他對台灣人的騎車實力一無所知。當然,倒也不是毫不費勁,畢竟這裡是尼泊爾,我在這兒一個多禮拜,已習慣了凡柏油路必有坑洞,凡山路必定沙土,凡是路,必沒有紅綠燈。

山路如預期,柏油路加上深坑,間伴著泥沙。小石子刁鑽,循著縫隙鑽入鞋裡,到終點時倒出來,竟有土石流之勢。路旁小屋或木造或水泥,還有小雜貨店漆的豔麗以招客,零星散布在疤疤漥漥小路兩旁。

沙朗闊山頂視野良好,隔著賽提河(Seti River)河谷,迎面正是安娜普納群峰,喜馬拉雅中段。

滿是飛行傘,乘著谷地裡的氣旋盪在半空。風大,那些平常排迴在城市上空的人造汙染物今日零落,剩些擾動視覺的空氣微塵,讓群山全景像是被電波干擾的映像管電視螢幕。偶爾,還有花大錢的歐美觀光客,乘著動力滑翔機從遊客眼前呼嘯而過,奢侈襯著群山。背景中,最顯眼是魚尾峰(6,993m),是安納普娜群峰裡,被尼泊爾政府禁止,從來沒人登頂過的聖山。

偶爾先聽見螺旋槳聲,隨後才在寬闊的河谷里裡看見紅色直升機。路線卻和尋常觀光不同,在谷地和對面的安納普娜群峰裡來回,鑽入山間就不見蹤跡。

看這本《靈魂的征途》,恰是因為忘不了安娜普納的身影。

2.

魚尾峰(Mt. fishtail)異常顯眼,從博卡拉任何角落往西北方望去,都能看到它險峻的身影。但事實上,和海拔高度八千的安納普娜群峰相比,它硬生生少了千米以上。

魚尾峰至今尚未有人登頂,原本不是因為任何神聖的因素,畢竟,許多喜馬拉雅群峰在當地人的語境裡,原先都是神的名,但西方人可不吃這套,皆以探險的名義踏上了。書裡描述,1957年,英國遠征隊就已嘗試過攀登,但在距離魚尾峰峰頂僅兩百英尺處,卻因冰壁過於陡峭而放棄。領隊吉米.羅伯特(Jimmy Robert),是英屬印度時期出生於西印度古吉拉特的印籍英裔,前半生皆在南亞完成他的軍旅生涯,對尼泊爾相當有影響力。爾後,不知出於何種心態,他建議尼泊爾政府,為了保持神聖性,應禁止攀登此山。從此,魚尾峰再也沒有來自尼泊爾政府的登山許可。

未免有種「得不到,別人也別想得到」的心理因素,今人看來。

吉米‧羅勃特是登山史上的重要人物,1971年本書出版時,他尚未大名鼎鼎,但他後來成立尼泊爾第一家登山徒步公司,被尊稱為「尼泊爾徒步之父」。今日,一般人都能前往的聖母峰基地營徒步路線或是安娜普納大環線,皆是他所開發,馳名至今。

我只在博卡拉待幾日,既沒錢也沒時間,不足以進行徒步前往安娜普納基地營的行程,於是花了兩天時間,就在沙朗闊頂上呆呆的看著安娜普納,瞧了又瞧。

3.

安娜普納(Mt. Annapurna),海拔8,091公尺,世界第十高峰。印度教的語境裡,是豐饒女神化身。

本書敘述1970年英國隊攀登安娜普納主峰之過程,既無人生哲理,也沒什麼文學技巧,是單純依時間排列的登山紀錄。作者克里斯‧鮑寧頓(Chris Bonington),是此次登山領隊,只三十歲出頭,這時,他絕沒料到他漫長的未來將以怎樣的形式到來。書裡,克里斯將登山前的準備:拉贊助、找尋可靠隊友、嘗試新式裝備等等,皆一一描述。他也頗有商業天分,在尋找贊助商的同時,竟能同時廣泛引起英國大眾注意,甚至電視台派出記者隨隊拍攝紀錄。隱隱約約,這支隊伍如同背負英國人期望,英雄般受歡呼出發。

弔詭的是,雖引起大眾關注,但此次英國人攀登安納普娜主峰,已非歷史首次,事實上,安納普娜主峰早已於1950年被法國隊征服,且是歷史上,十四座八千公尺以上高峰裡,第一座被人類征服的山峰。但這次克里斯挑選的登山路線卻極有挑戰性,是安娜普納峰之南壁。

登山歷史中,歐洲人佔了絕對重要位置。登山的歷史也很短,十九世紀後,人類才開始有意識的登山。大航海時代後,一是由於中產階級崛起,培養了一群既有錢也有閒暇的群體。另一方面,浪漫主義開始萌芽,對工業革命的反感和逃脫城市束縛的慾望,激發人們對自然及戶外探險的嚮往。另外,資本主義的興起,也造就一批富可敵國、但不知如何花費的商業巨獸,投入資源支持戶外探險,顯然滿足了此時歐洲人心中的英雄主義,既符合帝國擴張的意識形態,也是個理想的行銷手段。

此時,經過數百年來各大帝國在海洋的競索,各大洲的輪廓基本被摸索清楚,於是,探險家們只能將目光轉向地圖上那些缺乏註解的空白之所。最早,探險家將目光投向歐洲境內的阿爾卑斯山脈,那可能是歐洲境內,唯一尚未完整探索之地。但當各山峰逐一被登山家征服,甚至最後,阿爾卑斯山裡,那原本被認為不可能被攀登、如錐子一般刺向天空的馬特洪峰,最終於十九世紀中葉被征服後,探險家們只能開始尋找新的目標,泛喜馬拉雅地區於是映入眼簾。

在十九世紀新帝國主義的狂潮中,南亞逐漸淪為英國殖民地,而此時北方的俄羅斯帝國也積極向南,尋找印度洋出海口。開疆擴土之慾望,推動兩大帝國開展往亞洲中心區域的探索。從此,兩大帝國在中亞產生激烈衝突,伊朗、阿富汗、新疆、西藏、尼泊爾等地,皆有英國人及俄國人的影子。這樣的衝突,被稱之為「大博弈」,隨後被諾貝爾文學獎作家吉卜林寫在書裡,傳遍世界。在這樣的氛圍下,原來在歐洲人眼中遙不可及的中亞及泛喜馬拉雅地區,被各帝國政府視為從未開發、大有可為之地,於是紛紛展開探索。此後,歐洲來的探險家、軍人、盜賊、商人,搖幌在如同大海一樣廣闊的古老中亞地塊,尋求資源猶如在巨浪中尋找未知的小島。

換句話說,戰爭及貪婪,是登山史的重要推手。

但接著,往後的1917年,革命狂潮將俄羅斯帝國撕裂,新生的蘇維埃忙於內戰,中亞及喜馬拉雅的緊張情勢一時間煙消雲散。而一戰之後,債務及社會動盪壓得各國政府喘不過氣,各大帝國像是撐著一口氣般苟延殘喘,各殖民地裡,追求獨立之思想在水下暗暗湧動,隱隱約約日後將掀起風浪。隨之而來的二戰,是一戰的遺緒,各大帝國殖民地在異國的土地上大出風頭,如同與母國間的條件交換般,以鮮血換取日後的獨立地位。二戰後,原先稱霸意識形態領域的帝國主義一去不復返。1947年,大英帝國王冠上最璀璨的寶石,印度,宣布獨立,日不落帝國分崩離析。此後,像是要彌補戰爭中逝去的什麼永遠拿不回來的事物般,歐洲的英雄主義在戰爭後的殘垣斷瓦中再次興起。二戰後的喘息裡,彷彿為了重拾歐洲榮光,登山家如打了強心針,引領著母國群眾的熱情,開始將長手轉向喜馬拉雅。而英國在南亞殖民時期對此地打下的探險基礎,成為登山家的養分。於是,上世紀五十年代起,在高山狂潮的帶領下,地球上十四座八千公尺以上高山,在短短十四年內被歐洲人一一征服。

此後,登山家們又再次失去日標,開拓更高難度的登山路徑及攀登方式,成為日後的登山顯學。1970年此次探險即為登山史上重要的節點,被認為是1953年英國遠征隊成功登上珠峰後,最重要的一次攀登活動,是一次登山史上的重要範式轉移。此前,在極高海拔的攀岩從未有人涉足,在八千公尺的極端環境,人們傾向尋找最容易的路線登頂。而這次克里斯挑戰從困難的安娜普納南壁攀登主峰,開創了不一樣的登山思路,為日後登山家們找到新的攀登方向,提供了起頭。

4.

安娜普納群峰所包圍的冰河圈谷,克里斯稱之為「聖殿」,基地營即設於此。那群山護衛下的谷地,猶如被守護住的某種神聖領域,孤高的魚尾峰守門人般立在聖殿入口。而進入聖殿之後,正前方即為的南壁,那是近三千公尺高的一面巨牆,倏然拔起,彷彿說著眾人拒止。那南壁,那灰色黑色白色藍色,那厚重及高聳,那斑駁和零碎,猶如教堂裡,高高掛著的十字架之牆—看見時需敬畏、默禱、而後才能靠近親撫。

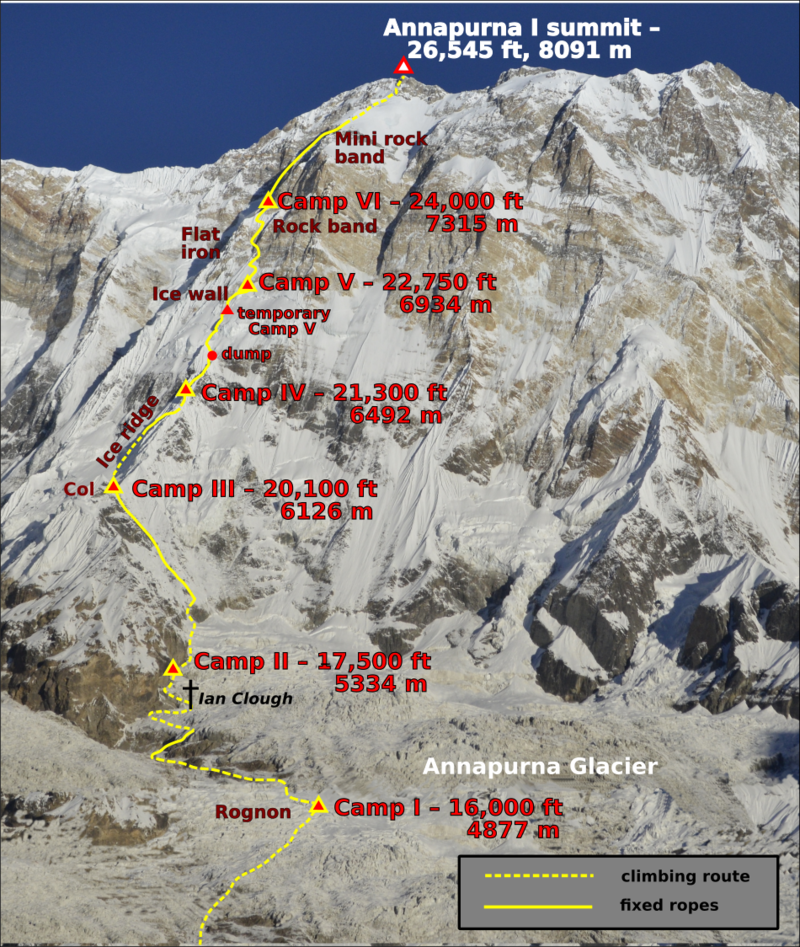

在1950年法國隊成功從北坡登頂安娜普納主峰後,克里斯於二十年後挑戰更高難度的安娜普納南壁,照他所述,「就像把四個阿爾卑斯山壁疊在一起那般高聳」。在兩萬三千英呎的起點高度下進行攀爬,不只要面對此峰最著名最致命的天氣變化,還要長時間進行超過傾角五十五度的陡坡。他說,「我們敬畏的看著這一片龐然大物,他的高度與困難度,遠超過去任何被嘗試過的路線」。

時光並不公平,從現在回望五十年前這次英國人遠征安娜普納,他們並不知道,在時間默默地累積下,現今安娜普納已成為八千公尺以上十四座高山裡,登頂死亡率最高的存在。機率的弔詭也就在此,登山前,每支登山隊都是獨立行動,每名登山者面對的死亡率皆是未知,但一日日一年年累積起來,那幾分之幾的數字竟然有了意義。多年以來,攀登安娜普納的死亡數相對於登頂成功數,比率達20%,意即只要五人成功登頂,就映對一人永久沉眠在山的懷抱。

1970年這次遠征,二十一名遠征隊員中有一名隊員死亡,但最終登上頂峰只有兩位,死亡數相比於登頂成功,竟高達50%。

至今仍能在youtube上找到這次攀登的紀錄片,不知誰將五十年前的影像保存至今,並且上傳。

五十年前的紀錄片,畫質差勁,語音斷斷續續,視角窄小、沉悶。在當時條件下,攝影師不可能揹著沉重的攝影器材陪伴隊員一起攀登,所以大部分只拍基地營生活,點綴些雪地訓練。

結尾倒是清晰。畫面是隊員們在基地營旁,埋葬意外身亡的伊安‧克勞福(Ian clough)。他因雪崩失去生命,在隊友已成功登頂後的隔天,眾人收拾著器材下山時。

在基地營,攝影師先是拍著眾人得知登頂成功消息時,那心花怒放模樣。爾後,畫面立即一轉,當隊員死亡的消息隨之傳來,眾人一愕,在影片裡開始抱頭啜泣。接著,在純白無邊的冰河襯托下,遺體從頭至腳被橘紅色布包裹放在擔架上,由遠方的眾人前後護著,從山腳一一現身。埋葬坑在消息來臨時就已刨好,等著伊安來到。墓前立有十字架,克里斯帶領著眾人下葬,念著祭詞,一起默禱、掩埋。花環材料來自營地周圍臨時取材,斜斜地戴在十字架上。

偶然間,我在New York Times檔案裡找到一則來自五十年前的訃告,加德滿都外電,說著,當伊安身負裝備,在下山途中遭遇雪崩時,離基地營僅僅剩三小時路程。

5.

那紀錄片的下面,一方留言引人注目,他說,竟在紀錄片裡看到父親五十年前身影,那時,父親在此次任務中擔任雪巴領隊,負責搬運工作。

在眾人一陣留言吹捧中,他還說,他還記得克里斯當年來家中拜訪時留下的身影,並要影片下留言的眾人,好好讀一讀這本《靈魂的征途》。

如果時光定格在此,在我下筆當下此時此刻,克里斯已經時年八十九了。五十年前當他完成此書,他怎麼想也沒想到,到了現在,所有人見到他要尊敬地稱呼他一聲:克里斯‧鮑寧頓爵士(Ser Chris Bonington)。

1970年此次探險,因其高難度的攀登方式,引起全英國人民狂熱,登頂安娜普納主峰的影像,更是從海拔八千公尺的山巔被接力傳送,在各個營間依次往下傳遞,立即帶回山腳下基地營,隨後竟被跑步送回博卡拉,五天之內空運抵達倫敦,於泰晤士電視台撥放,各個登山隊員隨即成為家喻戶曉的人物,擔任領隊的克里斯,名頭也因此廣布。數年以後,他再次擔任領隊,帶領英國遠征隊完成珠峰登頂,而這還是本土英國人首次。1976年,他因此成就,被授予大英帝國司令勳章。1996年,又因數十年來登山累積紀錄,更受封為「爵士」。

時光荏苒,1970年此次安娜普納遠征隊二十一名遠征隊員中,隨後短短數年之間,許多人又因各式山難意外而亡,能活存至今者寥寥無幾,只剩克里斯,出版過許多登山紀錄、累積了眾多個人成就,成為登山界的傳奇人物,為「活著為了講述」做了最好註腳。

6.

自八千公尺的安娜普納主峰直下七千公尺,不過三十公里,即達海拔九百公尺的博卡拉。

博卡拉是攀登安娜普納必經之所。1970年,克里斯抵達此城時,他稱呼這裡不過是攀登安娜普納途中的一處補給點,只是一「小城鎮」。如今,這被安娜普納女神所孕育的肥沃河谷,已成為尼泊爾第二大城,近七十萬人口,還有最新的國際機場,是尼泊爾全國除加德滿都外,第一處有國際航班起降之所。

博卡拉城南,有間「國際山岳博物館」,建在這,是為了紀念人類史上第一次登上八千公尺以上的安娜普納峰就在城之北方。

我抵達時,許多尼泊爾遊人正圍繞停在門口的兩輛掛著四川車牌的BMW重型機車嘖嘖稱奇。不知這重機騎士翻越了喜馬拉雅上哪道山口?

外國人門票五百盧比,是當地人的五倍價格。館內展覽不算豐富,展示架上貼著一張張護貝彩紙:一些與山岳相關的歷史照片、一些印著喜馬拉雅地理知識的彩圖和文字、和一些介紹世界各地山區原住民的展櫃,連生活用品鍋碗瓢櫥皆列入展覽。看得出來大部分觀眾看過就散,很少地方能吸引遊人。且不知為何,來自台灣的阿美族也占了一個位置,兩位穿著紅色阿美族傳統服飾的假人模特兒如門神般站在展櫃兩側,竟吸引大批尼泊爾年輕男女爭著合照,儼然博物館人氣之星。

還有一區介紹許多知名登山家,並展覽了許多他們用過的裝備,其中有1950年,人類史上第一位登上安娜普納暨第一位登上八千米以上高峰的法國人莫里斯.赫佐格(Maurice Herzog);1953年,第一位登上珠峰的紐西蘭人Edmund Hillary和雪巴Tenzing Norgay;及1975年,第一位登頂珠峰的女性,日本人田部井淳子等。

這些破舊的雪衣雪褲、生鏽冰爪、破冰斧、及登山家們的陳年照片,如果遊客對登山史沒有興趣,實在無法引人駐足。我一個個展櫃走馬看花,越看越覺疲倦。直至一展櫃,突然眼前一閃,一套從頭至腳、紅的發亮的現代羽絨登山裝束頂天立地垂直站在玻璃櫥窗內。一看,原來此展櫃是介紹一韓國登山家,他名叫朴英碩(Park Young-seok,박영석),櫥窗裡陳列一些他使用過的裝備。在立板上,他的生平依次羅列。

現代登山歷史短暫,大部分登山家多為二戰後才成名,照理,依人類現代的平均壽命標準,應有許多名聲赫赫者留存至今,但在這一介紹登山家的區域,許多人壽命卻低於平均甚多。於是我養成一個直覺,只要看到登山家介紹,立即查看一旁年表,如果早逝,再細看是否卒於山裡。

近乎百分之百是的,沒有例外。

朴英碩,曾攻頂地球上十四座海拔八千公尺以上山峰,並成功到達南北兩極極點,是人類史上第一位達成「探險家大滿貫」者,公認南韓史上最偉大的登山家。立牌介紹裡,大張照片起頭:他臉露笑容,亂髮揚揚,鬍茬微微,那是在山裡久待模樣,文字描述著他達成各項成就的時間點。底下標著一行數字:1963-2011。

是盛年之死。

是卒於山間。

是2011年,和另兩位隊友試圖在難度極高的安娜普納南壁尋找新登頂路徑時,於海拔約6300公尺處不見身影。事件發生時,安娜普納最惡名昭彰的暴風雪恰好在此時此處形成,三人有可能被落石及雪崩擊中,跌落冰河裂隙。

朴英碩在韓國登山界地位崇高,隨後幾十年間,南韓已多次組成搜救隊尋找三人留下來的痕跡,但幾乎一無所獲。在我為寫這篇文章尋找資料的同時,發現在2023年四五月間,南韓又組成一支隊伍前往安娜普納尋找三人,但除了找到幾頂據信是三人留下來的簡易帳棚之外,依舊一無所獲。

安娜普納再次證明威名。

聽說,因為朴英碩埋身於此,又因為他在南韓擁有高知名度,因此,南韓人熱衷於安娜普納的健行路線。因此,在這赫赫有名的健行路線上,除了登山界通用的英語,最容易聽到的外國語言就是韓語。

專屬於三人的紀念碑就落在大本營外,碑上經幡纏繞,無論是登山家或成千上百只是參加健行的遊人,凡到此處一定會經過這兒。於是歷史就此在不經意間於無數人心中留下痕跡,無所遁逃。

7.

國際山岳博物館外是一片寬廣的草坪,坐落著深灰色茅草屋頂的紀念品商店和戶外餐廳:充滿灰塵,空無一人,彷彿此屋用途是只為了服務那寫著「餐廳」的金屬牌子而存在—標準尼泊爾行事風格。草地邊緣還矗立著一座數層樓的假山,據說是仿造魚尾峰造型建造而成,許多戶外教學的學生爬上爬下。

下午,我從騎摩托車從博物館回青旅路上,途經費瓦湖(Phewa lake),發電水壩旁有一公園,我們停下來休息。

還未接近湖面,臭味已先到來,走近一看,原來是一巨大下水道,汙水汩汩,湖面冒著小泡兒,許多人在污水道和湖水交接處釣魚。此處接近堤壩,垃圾匯集,河水惡臭,汙染嚴重,典型尼泊爾風格。

博卡拉是尼泊爾的觀光之城,而費瓦湖又是博卡拉的旅遊勝地。在另一邊的湖岸寬闊處,是遊客寄居之所,有著眾多以外國人口味為主的餐廳、酒吧、咖啡廳、紀念品商店,各式商品價錢幾乎可對標台灣市場價格了,絕非當地人能消費的起,畢竟這是全世界最窮的國家之一,在當下,每年人均GDP才一千美金出頭。前幾日,我初到此城,一眾洋人坐在湖邊草地上彈吉他唱歌喝酒抽菸,周遭散落著各式空罐,像是這土地是他們能隨意丟棄的垃圾桶般。那時,在這已脫離英國影響已久的土地上,竟能感覺膚色差異竟可以完美的對照出階級差異,兩者一樣讓人無法直視,彷彿帝國的遺緒從未離去。夕陽蘊染,嚴重的空氣汙染反倒帶來浪漫氛圍。當時我想,阿,原來這就是嬉皮的樣子,金色長髮、酒瓶、吸大麻、吉他只會幾個和弦、露天、旁若無人、如同主宰。

但此時此刻,我所在的水壩處公園已是相對下游,湖面收窄,水面匯集了全湖的汙染物,已經離觀光區域甚遠了。我這拿著單眼的觀光客一出現,顯然引起當地釣客注目。但沒過多久,另有一人收穫頻頻,引起圍觀討論,我的存在也就不再顯眼。在這既貧窮又因種姓制度階級嚴明的國度裡,我想,眼前所見大部分漁獲絕大部分是要供給湖岸那些專做觀光客生意的高檔餐廳,能自己食用的少之又少,如果能高價賣出,又有誰捨得自己享用呢。

在博卡拉有個著名景色散見在各大旅遊宣傳海報及明信片,那是費瓦湖湖面倒映著安娜普納群峰。圖片裡,空氣澄澈,湖水如鏡子般呈現白蒼蒼的山頭,難怪會有人宣傳此地為東方瑞士。但此刻我直視綠水灰山和疲倦黝黑的釣客們,天始終濛濛,空氣汙染如霧般影響影響可見度;湖面被綠色物質佈滿,黑洞一般吸收光線,映照不出任何風景。我始終懷疑,要拍出那樣美好的照片,非要天時地利人和不可。

在《靈魂的遠征》一書中,克里斯曾引用了第一位登上安娜普納峰的法國人莫里斯.赫佐格(Maurice Herzog)一句名言:人的一生中,還有許多的安娜普納(There are other annapurnas in the lives of men)。他在書裡提到這句話,原意是為了自我激勵:為了攀登安娜普納,他們付出了如此龐大的代價,花費了整年的青春、朋友生命逝去、龐大的金錢費用等,這一切是否值得?但人生是不可能停止的,在征服了安娜普納之後,每個隊友都還有自己的目標尚待完成。甚至從登山界的角度來看,克里斯一行人達成此次攀登,反而激起世界各處登山家的雄心,此後將以各種高難度的方式及路線,重新挑戰此前已被人類成功登頂的崇山峻嶺。因此,就算安娜普納已被征服在前,但永遠都會有「新的安娜普納」,等待著登山家挑戰。

當然,克里斯心中的安娜普納和當地人的安娜普納並不相通,畢竟,登山這檔事起初只是歐洲人的樂趣,但高山對尼泊爾人來說不過是每日風景,生存遠比挑戰自我重要,除了追求利益,哪兒會有人自找死路攀登高峰?那些大賺登山錢的雪巴一族,不過三千萬尼泊爾人口中的滄海一粟,與大部分人口其實並無相關。對克里斯而言,安娜普納固然在他心中引起淡淡的惆悵情懷,但對當地百姓來說,如今安娜普納更像是一項生財工具,從依靠冰河雪水灌溉土壤發展農業,到如今依靠安娜普納觀光賺取利益,莫不是求取生存的最低標準,五十年來,雖有進展,依舊苦苦掙扎。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!