影評》文明絕育的靈感,正來自文化大革命:Netflix對《三體》的刪減,劉慈欣對文革的省略

文|蔡儀儂(中央研究院政治學研究所博士後研究員)

小說改編的影視作品,在這年代總不免受到嚴格檢視。硬科幻小說《三體》改編的Netflix影集,沒逃過這項宿命。

《三體》是一本融合外星人入侵與中國「文化大革命」歷史的科幻小說。文革是中華人民共和國史的「亂紀元」時代,書中的情節觸及群眾的集體瘋狂,與政權對個體凌遲的過程。這導向本書一個重要的主題:當受害者有選擇機會時,她將報復轉向整個人類群體,終結人類歷史。

書中的主人翁葉文潔,邀請外星智慧生命體「三體星人」來「改造」地球。遺憾的是,葉文潔報復人類的心理,沒有得到充分陳述,Netflix版並沒多少篇幅探究這問題。

有趣的是,《三體》作者劉慈欣某些討論當代中國政權的爭議言論,在Netflix影集上映後又引起討論。一些讀者以《三體》描寫了文革,為這些爭議言論開脫。

確實,現今的中國影視作品,光是描寫文革就屬「政治不正確」,會被官方定義為歷史虛無主義的歷史陳述,是破壞共產黨的統治合法性。

然而劉慈欣書寫歷史的立場一直曖昧不明,葉文潔的角色設定正折射了劉書寫上一些讓人不安的部分,而Netflix版透過刪去某些內容,避免了這些問題被檢視的機會。

以下先討論《三體》的原著敘事,接著說明Netflix版在葉文潔這個角色刪去了哪些情節。這些刪去的部分,不僅關乎葉文潔耐人尋味的復仇動機,更顯示出劉慈欣文革敘事與立場上的偏狹。希望透過這些討論,顯示出劉慈欣寫作上未被認真檢視的一些問題。

註:歷史虛無主義是指過度強調政權與執政者曾經犯過的錯誤,由此否定中共的全部歷史與合法性。在中共官方認知中,歷史虛無主義是一種反對中國社會主義制度和中國共產黨領導地位的政治思潮。

➤《三體》原著敘事

《三體》最初是以連載方式,2006年5月起在中國《科幻世界》雜誌開始刊登。值得注意的是,2008年的重慶出版社挪動了原本的連載順序。華裔科幻小說家劉宇昆(Ken Liu)的英譯版,則保留以文革歷史事件開頭的章節順序。中文讀者在閱讀《三體》刊印版時,無法感受這種以歷史事件作為科幻小說的衝擊感。以下以英譯版說明《三體》原有的敘事順序。

《三體》全書有近1/2篇幅,涉及主人翁葉文潔遭受的各種文革創傷。英譯版《三體》第一章「瘋狂年代」,描寫一場北京的群眾組織武鬥事件,作者將這些廝殺比喻為「這樣的熱點遍布整座城市,像無數並行運算的CPU,將『文化大革命』聯為一個整體。」

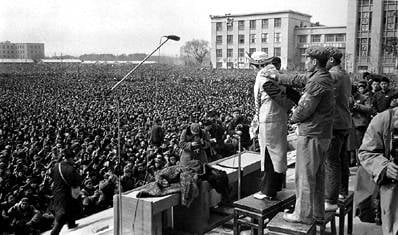

讀者視角隨後才被帶往Netflix版的開頭:發生在清華大學的批鬥活動,批鬥對象是葉文潔的父親,清大物理系教授葉哲泰。主持批鬥的紅衛兵是他的物理系學生,揭發葉哲泰作為思想犯事實的,是他妻子兼同事紹琳。葉文潔作為旁觀者,觀看父親的死亡。

「瘋狂年代」以鉅細靡遺的方式,描述群眾運動的騷亂與暴力樣態。第二章聚焦葉文潔從北京流放後遭受的各種迫害,過去的故事在葉文潔進入紅岸基地後暫結。基地的目的表面是為了研發新型國防科技,後來揭露是為最高領袖的狂想服務:尋求接觸外星智慧生命體。

接下來故事回到時序設於近未來的「現在」,並以葉文潔之女,理論物理學家楊冬的自殺為起點。小說各章此後時而插敘葉文潔的過去經歷,直到結尾。

➤Netflix版影集刪去哪些葉文潔過去的遭遇?

1、葉文潔的喪子與家庭悲劇

Netflix版首先刪去了葉文潔在紅岸基地的一些「過去」,包括她與大她十幾歲的保護者、紅岸基地總工程師楊衛寧的婚姻,以及楊冬的出生。葉文潔心裡認為這場無關愛情的婚姻,在那個年代是「自然而然」。楊衛寧後來死於基地工安意外,楊冬則是遺腹子。

小說直至尾聲,才揭露這其實是葉復仇下的家庭悲劇。楊冬的誕生與死亡,是個莫比烏斯環,一切命定。「過去」的葉文潔向三體星發出人類世界的「求救信」後,她懷了楊冬。「現今」的楊冬則死於三體星人的詭計,她主持的高能加速器實驗,在三體星人的高科技智能「智子」操縱下,實驗不斷失敗。她留下「物理學從來就沒有存在過」遺書後自殺。

2、葉文潔對丈夫楊衛寧的謀殺

楊衛寧的死亡實則出於葉文潔的謀殺。當基地領導發現葉文潔已接觸外星生命體,為了隱瞞與三體星人的通信內容,某次基地搶修懸崖設施時,葉文潔鋸掉領導身上的繩索,繩索上還有楊衛寧,楊衛寧與領導一起墜入谷底。

Netflix版本中,葉文潔與楊衛寧沒有婚姻關係,葉文潔的女兒被改名成Vera Ye,她的生父改成地球三體運動創始人麥克・伊文斯。Netflix版大量刪改這些情節,多少削弱了葉文潔復仇的深沉與瘋狂。

3、葉文潔與母親的決裂

Netflix版另外還刪去葉文潔1980年代的經歷,包括她與母親紹琳的重聚。原著中紹琳與一位平反的國家老幹部再婚,成為一所名牌大學的副校長。在招待葉文潔母女的家庭聚會中,繼父趁紹琳不在的場合,冷漠地要求葉文潔別再追究生父的死因,還告知「我是在轉達你母親的意思」。

在葉哲泰的批鬥會上,紹琳雖不負責肉體凌遲,但指控他是思想犯,以摘掉他的知識分子高帽。過去的加害者紹琳如今卻以受害者姿態,要求葉文潔別再追究。母女從此一生不再往來。

➤後文革創傷,沒有因為政治上的撥亂反正而癒合

另一場景是葉文潔返回首都後,與打死父親的紅衛兵對峙。這些當年都還是中學生的紅衛兵,如今以歷史受害者的形象出現,帶著不合年齡的蒼老樣貌,其中一人的手臂還在武鬥時被坦克壓碎。這個場景在Netflix版雖然出現了,但遭到大幅更動,發生的時序被移至葉文潔進入紅岸基地前。

原著特別花篇幅描寫一名紅衛兵的淒涼下場。在批鬥會上,這名紅衛兵曾問出整本《三體》小說最聰明的問題(劉慈欣稱她是他們之中最聰慧的一個)——聽到葉哲泰與紹琳關於宇宙大爆炸的辯論後,不懂物理學的她問葉哲泰:「連時間都是從那個奇點開始的!?那奇點以前有什麼?」這是許多科幻小說常追問的宇宙起源問題。這個角色在上山下鄉運動中,以肉身阻擋洪水而淹死了。

倖存的紅衛兵面對葉文潔對其當年惡行的責難,以驕傲姿態向她叫囂:「……是歷史!是歷史了!」並說「現下是新時期了,誰還會記得我們,拿咱們當回事兒?大家很快就會忘記乾淨的!」經歷這些過程後,小說描述葉文潔對背叛人類群體,不再有罪惡感。

劉慈欣有意藉此描述1980年代一些光怪陸離的社會現象:在文革批鬥他人的知識分子,搖身一變成了當權新貴。參與運動的紅衛兵,則被歷史這個絞肉機碾碎。

劉慈欣如何看待1980年代是耐人尋味的,他認為一些後文革的集體創傷,沒有因政治上的「撥亂反正」而癒合。

➤《三體》小說對紅衛兵運動史的刻意簡化

雖然如此,《三體》書中有許多描述,和史實並不相符。不符的程度,不免令人懷疑劉慈欣有意淡化敏感議題。

1、紅衛兵運動的時間混亂、武鬥方式與史實不符

首先在「瘋狂年代」一章,關於首都紅衛兵組織的武鬥事件,有很大問題。這章開頭先寫到「中國,1967年」,接著描述「紅色聯合」與「四二八兵團」兩個紅衛兵組織,展開「陣地戰式的血腥廝殺」。

註:書中還提及「八月社論」,這指的是8月1日中共黨內刊物《紅旗》刊登的社論「無產階級必須牢牢掌握槍桿子」。此篇社論賦予紅衛兵搶奪軍隊武器的正當性。可參考維基百科「揪军内一小撮」。書中提及「紅色聯合」成立於1966年初,是運動早期的紅衛兵,「四二八兵團」成立時間較晚,是新生的「造反派」。從歷史上紅衛兵運動史的歷程而言,較早成立的首都紅衛兵組織,派系屬性會被歸類是「保守派」。因此,推測這應是場「保守派」與「造反派」組織的衝突事件,如果發生在現實,時間不晚於1967年8月。

熟悉北京紅衛兵運動史的人都瞭解,1967年8月後,不太可能有「保守派」與「造反派」武鬥事件。約在1967年1月,「保守派」組織由於反對當時運動的最高權力機構:中央文革小組,被宣布為「反革命組織」,遭到公權力嚴格取締,「保守派」聲勢至此大幅下降。

「保守派」與「造反派」組織的衝突高鋒,集中在紅衛兵運動早期(1966下半年)。當時的鬥爭方式多是用大字報小報這類文宣品互罵的「文鬥」,「武鬥」最多就是棍棒刀槍。不可能如小說描述的出現衝鋒槍、卡賓槍彈互轟打死人的情況,也不可能有土製炸彈出場。

這不是說類似以熱兵器為主的血腥武鬥事件在歷史沒發生過,只是書中描述的衝突規模,更像是1968年4月~7月清華大學的「造反派」內亂:清華大學百日大武鬥。這次事件促成當局對全國大學院校實施軍事管制,也是紅衛兵運動結束的導火線。

2、保守派vs造反派,紅衛兵組織的社會特徵與立場,是有差別的

現有研究對紅衛兵運動史的觀察,大致得出一個共識:文化大革命雖是一場從上到下搗毀一切的運動,但紅衛兵組織的社會特徵與立場,是有差別的。

以首都來說,「保守派」是以中央黨國高層子女為骨幹的菁英群體;「造反派」的成員較複雜,但主要是身分清白的兵工農子女,只是社會地位與前者相比較低。

這兩派在壓迫的社會群體、作亂方式也有很大差別。「保守派」只會打擊傳統社會的「黑五類」,多在學校、民宅與古蹟打砸搶燒。「造反派」針對的是黨國高層與政府官僚,還會去衝撞政府機構。這種差別使兩派的運動立場有很大差別,也是雙方衝突的主因。

1966年8月後,「保守派」紅衛兵由於「紅色出身」成為原罪,家中父執輩還遭到「造反派」批鬥,這使得他們對領袖與中央文革小組產生很大不滿。

另一方面,「造反派」則得到中央文革小組的「尚方寶劍」,逐漸掌握運動主導權,且在資源上得到官方支持。這些原因,使得「保守派」在運動中期後逐漸退場。

3、造反派當時的鬥爭對象是黨國高層,而非學校教授

理解了這層意義,便會明白書中描寫的葉哲泰批鬥會,不會發生在1967年的清華校園。這種批鬥大學教師的活動,大多發生在1966年8月「保守派」製造的「紅色恐怖」殺戮事件(史稱「紅八月」)。

註:書中還有個很有趣的錯誤,清華大學在文革爆發時,沒有物理系。到了1967年,群眾運動主體已是「造反派」,他們批鬥的對象是黨國高層與官僚。清華大學紅衛兵這時不會有閒情逸致,搞一場主角是教授的千人批鬥會。作為紅衛兵運動的標誌性據點,他們非常配合領袖想要清算政敵的運動目標。

當年4月,知名紅衛兵造反派領袖蒯大富與其組織清華井岡山兵團,才剛在校園廣場發動數十萬人規模,揭發國家主席劉少奇夫人王光美罪行的批鬥大會、多位劉少奇高幹同僚一同「陪鬥」。

至1968年7月百日大武鬥結束為止,是清華大學造反派紅衛兵的黃金時代。他們主導全國運動指點江山,直至領袖都無法忍受他們的作亂為止。

4、幹部子女紅衛兵,不可能晚景如此淒涼

同樣的問題也出現在後續章節,打死葉父的中學紅衛兵經歷的描述。清華附中紅衛兵是中學紅衛兵中信仰「血統論」最強的保守派組織,以幹部家庭背景「血統正確」自傲,敢於毆打學校教師這類「黑五類」。

註:原著中這些紅衛兵參與了:「『一司』、『二司』、『三司』到『聯動』、『西糾』、『東糾』,再到『新北大公社』、『紅旗戰鬥隊』和『東方紅』。」書中還說這些紅衛兵曾在「清華附中那張大字報簽過名」。這張大字報是紅衛兵運動最早幾張大字報,象徵首都中學紅衛兵運動的萌芽。書中提到的「西糾」、「聯動」,後來出了許多中國政商界知名的「太子黨」代表人物。這些「保守派」組織在成員入會時都有嚴格的政治身分審查。而「三司」則是奉中央文革小組之命,在1967年1月取締「西糾」、「聯動」的造反派標誌組織,書中甚至還提到打死葉父的紅衛兵也參與過清華造反派內亂的百日大武鬥。

註:許多中共元老之子,包括劉少奇之子劉源、薄一波之子薄熙來、陳毅之子陳小魯、鄧小平之女鄧榕等,都是「西糾」成員。資料來源:維基百科「首都红卫兵纠察队西城分队」。

歷史上不太可能有紅衛兵在這些政治立場分屬光譜兩極的組織之間任意來去。若他們是幹部家庭子女,更難想像他們的晚景會如此淒涼。

5、為何劉慈欣刻意模糊紅衛兵動機?

這些問題,顯示劉慈欣在《三體》中對紅衛兵的描寫頗為片面。他筆下的紅衛兵沒有清晰的面貌,似乎是只為領袖打砸搶燒的木偶。但紅衛兵運動歷史的研究者多少都同意,紅衛兵不是聽任領袖擺佈的,他們多數非常聰慧且自利。

在當時,許多紅衛兵領袖年紀輕輕就善於運籌帷幄,熟悉和高層打交道,舞文弄墨不輸中共中央的高層文膽。若劉慈欣不是不理解這些,那麼他模糊紅衛兵動機的理由,就顯得很耐人尋味。

➤葉文潔復仇動機:為何向全人類,而不是向「政治領袖」復仇?

劉慈欣在他早期未發表的小說《中國2185》中說「拿破崙式的人物不會再有了」,比喻「偉大領袖」毛澤東對歷史的影響。

在他觀點,主宰蒼生浮沉的人物是偉大的,歷史是由他們創造。由此思考《三體》主人翁葉文潔的復仇動機,就有點弔詭:葉文潔算帳的對象為何是人類全體,而不是創造歷史的偉大領袖呢?

有趣的是,如果將三體星人入侵地球,視為一次架空的集體歷史創傷事件,葉文潔也變成人類群體的加害者了。葉似乎也完成一種拿破崙式人物的偉業。劉慈欣評價一個人是否是拿破崙式人物,無關好壞,他一直認同基於歷史進程,個體犧牲是必要的。

但讀者有時很難同理葉文潔的復仇動機,這反映在葉看待文革的立場上。

《三體》書中有一段內容,描寫葉文潔在人生最後時刻,回憶起《寂靜的春天》這本著作如何影響她看待人類惡行的體悟。

「……人類行為——使用殺蟲劑,在文潔看來只是一項正當和正常的、至少是中性的行為;而本書讓她看到,從整個大自然的視角看,這個行為與『文化大革命』是沒有區別的,對我們的世界產生的損害同樣嚴重。那麼,還有多少在自己看來是正常甚至正義的人類行為是邪惡的呢?」

➤葉文潔、紅衛兵、三體人,對劉慈欣而言,心態並無不同

葉文潔居然將紅衛兵作亂,與噴灑殺蟲劑兩者視為同等的「惡」。她顯然認為。紅衛兵察覺不到惡,是自覺自己高人一等,就像人類看待昆蟲一樣,使用殺蟲劑當然不會有感覺。

在《三體》一書終章,三體星人對人類世界發出的最終警告,指出這種「惡」的意涵。三體星人稱地球人「你們是蟲子!」。三體星人、地球人感受不到「惡」,都與物種的先進度程度有關。人類先進於昆蟲,正如三體星人先進於人類。

有趣的是,作為完成拿破崙式人物偉業的主人翁,葉文潔很多時候也感受不到自己在作惡。從這角度看來,她應該也是自覺高人一等,比他人聰明。

這樣一來,她和她仇視的紅衛兵,心理上似乎也沒什麼不同。而根據小說的描寫,她能得到對人類群體「天罰」的機會,也只是運氣好而已。

➤劉慈欣喜愛獨裁者?葉文潔在書中的複雜性可謂深沉

本文所討論的,都屬於涉及政治哲學的倫理議題。葉文潔究竟站在什麼高度,逕自決定人類的歷史走向?在「電車難題」成為網絡迷因的時代,個體無論基於何種理由,倫理上無權擅自決定他人的未來,除非已經存在一個集體的社會契約,他才有權這麼做,而他的裁決權多數是受限的。

人類歷史中,特別喜歡幫大家做決定,而且不受制約的,正是劉慈欣喜歡的偉大「獨裁者」人物。

結果整本《三體》小說中,真幹了大事的葉文潔,心理動機卻和她厭惡的紅衛兵一樣渺小。這難道是一種寫作的蓄意諷刺?

葉文潔奇怪的報復心理,好像使得劉慈欣小說一向遭人詬病的「人物描寫過度蒼白」的問題都解套了。基於她奇怪的心理狀態,我認為葉文潔是整個「三體三部曲」中最複雜的角色。

➤一場文明的自我絕育:靈感來自《寂靜的春天》和文化大革命

1979年,一個東方古老文明決定實施自我絕育運動。他的領導人接見外賓的場合表示:「人口問題是一個重要問題。現在,我們正在把計劃生育、降低人口增長率作為一個戰略任務。」 (見《鄧小平年譜》第四卷頁567至頁568,中共中央文獻研究室編,2020年)

劉慈欣曾在《中國2185》表現出他對英國人口學家馬爾薩斯(Thomas Malthus)理論的偏執:未來這個古老文明將遭遇嚴重的人口老化,老人因此該自我了結,給小孩與年輕人多點生活空間,試圖做出這個決定的,是一位年輕的民選女性領導者。這篇未發表的小說寫於1989年2月,六四前。

幾年後,劉慈欣在接受《紐約客》雜誌訪問時,表示「一胎化」政策對國家發展非常重要,否則:「這個國家如何應對爆炸性的人口增長?」(以下為報導原文:「The infamous one-child policy, he said, had been vital: “Or else how could the country have combatted its exploding population growth?”」網址: https://www.newyorker.com/magazine/2019/06/24/liu-cixins-war-of-the-worlds)

而《三體》再度透過葉文潔的故事告訴我們,當女性有機會替一個社會的生存困境提出解方時,她應該選擇為文明絕育。這次絕育的靈感,是《寂靜的春天》和文化大革命。

中國社會在1980年代瀰漫著科學主義的樂觀氣氛。長成於80年代的劉慈欣,相信古老文明將以科學戰勝一切,科學有義務替人類作出選擇,遵循馬爾薩斯的理論絕育,對大家都好。但計劃生育政策,如今已被指為是政權基於科學主義信仰的決策,這個決策在人口學上其實沒有依據;決策者更沒思考到經濟增長對抑制人口增長的積極影響。

註:科學主義者是指在政治或社會價值立場,將科學理論與方法,擴大為決定整個社會變遷或改革的根本方法。關於計劃生育對科學主義的執迷,及政策決定沒有人口學學理的問題,見Susan Greenhalgh, Just One Child: Science and Policy in Deng’s China. (Oakland, California: University of California Press, 2008). 或中國人口學者梁中堂的故事,網址: https://cn.nytimes.com/china/20151030/cc30liang/zh-hant/讀完《三體》,我有時想起莫言小說《蛙》中那個80年代為全村女性絕育的女醫,她後來居然為了傳承香火,不斷尋找代理孕母。葉文潔在這方面勇敢多了,她為完成人類絕育的大業費盡心機。只是,我有時搞不清楚,女醫和葉文潔比起來,究竟誰比較瘋狂。

一個充滿矛盾、深沉複雜的角色,女性科學家果決處理了文明絕育問題。但面對真實歷史議題時,劉慈欣的寫作曖昧性與簡化成了出口,男性領袖則消失了。

我同意硬科幻小說應該在科學邏輯推導的合理性上決勝負,這方面「三體三部曲」稱得上是好的系列小說。但《三體》還告訴了我們什麼?瘋狂科學成了一帖覆蓋在文革傷痕上的狗皮膏藥?

我還是認為他應該問問他崇拜的偉大男性歷史人物,不要每次都把這類文明絕育問題推給女性。畢竟在現實,很少女性有自主絕育的選擇,劉慈欣似乎搞不懂這點。●(原文於2024-06-17在Openbook官網首度刊載)

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!