院舍調查 2|「封閉式」探訪監察難 女兒屁股潰爛 職員沒察覺 照顧者:活在不安

文|集誌社記者

殘疾人士院舍接二連三發生事故,再次令社會關注院舍服務質素,照顧者亦憂心監察機制。《集誌社》一連三篇報道,分別跟進院舍懷疑疏忽致死個案,社署警告機制被批不透明;家屬申訴院舍封閉式管理令舍友情緒變差,家人活在不安中;以及全港近百間嚴重殘疾院舍中,逾八成限指定地方探訪、逾三成設時間和次數限制,有關限制理據為何?

殘疾人士院舍事故頻生,家屬往往期盼公開透明的運作紓解疑慮、不安。不過,有智障人士家屬申訴,自疫情後,探訪如探監、自由探訪由「權利變恩賜」,每周只能在指定房間探訪嚴重智障女兒、不准進入院舍其他範圍,無從觀察生活起居;「唔識表達」的女兒亦出現各種情緒行為問題,撕爛衫褲、手腳不時受損。也有家長指院舍限時、限地探訪,令兒子情緒轉差,兩度被送往急症室「五花大綁」。

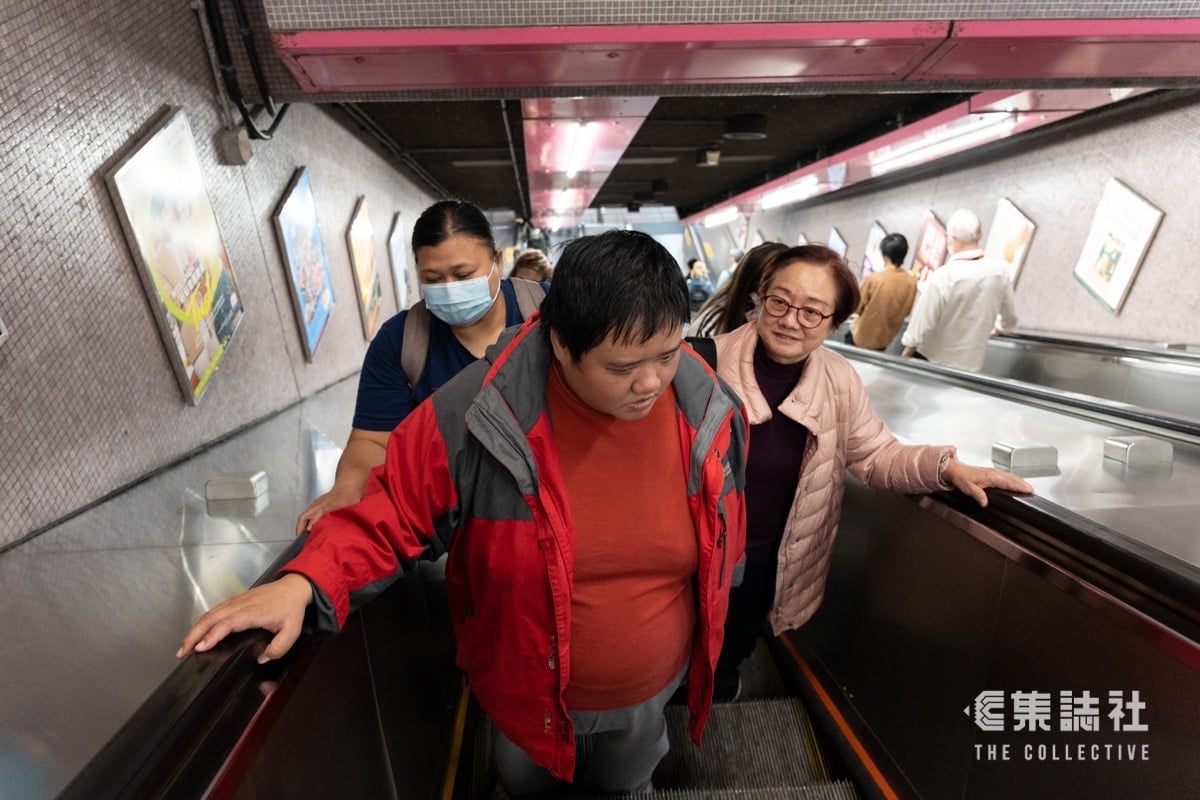

因年邁或難獨力照顧,而將至親送往院舍,卻活在「封閉式管理」的不安和焦慮中。幾位家屬決定公開申訴,盼院舍能開放探訪時間和空間,強調與互信要有透明度、行動做基礎,「如果你乜嘢都唔同你老婆講,你只係相信我愛你就得,你話你老婆會唔會信?」。每逢星期五早上,67 歲的歐陽太、會與外傭一起到深水埗區的嚴重弱智人士宿舍,接過患有嚴重智障和自閉症的女兒,一起乘坐地鐵回到位於銅鑼灣的家。重逾 200 磅的女兒,有時會郁動身體,靠向牆壁和幕門,需兩人合力牽着。女兒不時面露笑意,望向外傭和媽媽,湊前親吻她們的面頰和額頭,更會輕輕捧着她們後腦,主動送吻。

「而家佢心情靚,因為走人」,歐陽太笑說,接着補充:「如果你帶佢返去(院舍),個樣完全兩回事⋯⋯唔願返去,完全唔開心、唔出聲,返去就好似受刑咁。」

歐陽太的女兒八年前開始入住這間院舍,她憶述,當時院舍的探訪安排自由,外傭每天早上會到飯堂幫忙餵飯,再帶女兒入房哄她午睡;下午訓練時可在門外觀察,訓練完畢後,外傭再到活動室陪女兒玩,晚上幫忙餵飯、陪她梳洗才離開。歐陽太每周末再帶女兒回家度假。

疫情後收緊 每周一次指定室探訪 禁到其他範圍

這種照顧模式,在疫後迎來巨變。2020 年疫情期間,院舍禁止探訪,歐陽太遂將女兒接回家照顧,至去年「復常」後才將女兒送回院舍恆常居住。不過她發現,院舍的探訪安排變得非常嚴格,由以往不限探訪時間和地點,大幅收緊至一周只能預約下午探訪一次、每次 45 分鐘,而且只能留在探訪室內,不准如以往進入院舍其他範圍;若家長沒有事前預約,便只能在門口接待處探訪。接子女外出和度假,則不設限制。

歐陽太曾試過走到訓練室門口,想觀察女兒情況,但即被社工大字型攔住:「唔得唔得,而家唔畀㗎喇」;想尾隨女兒往房間方向,又被制止:「呢度唔行得。」只能在探訪室探望女兒,但「坐喺度做咩呢一個鐘,周圍都唔畀你行去睇」,她於是改為帶女兒到院舍附近散步、維持每個周末帶她回家度假;但她始終認為,外出與留在女兒生活範圍陪伴、觀察,始終不同。

女兒現情緒行為問題、受傷頻率增

由疫情前每天有工人姐姐陪伴和照顧,到現在每周外出一次,歐陽太發覺,女兒的情緒行為問題日益增多。據社工說法,女兒在院舍經常大叫、跺腳、情緒高漲,又不時撕爛自己的衣服和鞋,幾乎每星期撕爛兩三件衫、一個月整爛兩對拖鞋。女兒受傷病痛的頻率也高了,有時回到家,才發現她「啲手甲腳甲呢度冇一忽、嗰度冇一忽,一返去又肚屙」,又試過耳朵入水發炎、發燒、屁股潰爛也無人察覺,職員也說不出她如何受傷。

歐陽太說,女兒在疫情前、在家中從沒出現過這些狀況,形容她性格容易驚慌、需要多關愛陪伴,亦喜歡與人互動,質疑院舍的封閉式管理,致女兒出現行為情緒問題。她曾要求與定期到院舍的心理學家見面,商討如何改善女兒情況,但院舍指資源有限,心理學家不會與家長接觸;她又多次要求院舍放寬探訪安排,僅獲回覆「好多院舍都係咁」,又以夫妻為喻指家長要相信機構,「兩公婆如果冇互信點做夫妻呢?」。

歐陽太說來仍然有氣:「你係咪咁樣對你太太?如果你乜嘢都唔同你老婆講,你只係相信我愛你就得,你話你老婆會唔會信?」她說,對女兒生活「乜都唔知」,無法得悉她是否獲得適切照顧和訓練,批評現時探訪有如「探監」,過往自由探訪的「權利」變成「恩賜」,復康服務「走離咗服務原意、背離咗初衷、連人性都扭曲埋」。

探訪時間半年前「放寬」 由 45 分鐘變一小時

在多番投訴下,歐陽太指約半年前,一眾家長就探訪安排獲發問卷諮詢,可選擇探訪時間為「30分鐘」、「45分鐘」抑或「60分鐘」,最終最多家長選擇 60 分鐘,探訪時間便由原先 45 分鐘增加至 60 分鐘。但歐陽太批評,問卷根本不完整、沒有公信力:「你有冇自由探訪、回復常態(的選項)?你冇如常探訪嗰項,最多都一個鐘。」

歐陽太也感覺,院舍的氛圍較以往封閉、不人道。她舉例,院舍曾舉行生日會,家長與子女一起製作生日帽後便被趕走,不准一起吃生日蛋糕;活動室原有兩張梳化供院友休息,但院舍稱有院友瀨尿、及怕職員搬梳化時弄傷而移走,學員只能成天坐膠凳。歐陽太的女兒患睡眠窒息症,需使用醫療床,她買來頸椎枕、望入房調較至合適高度,亦被告知「唔畀入」、「我影張相畀你就得」。

兒子情緒爆發、無人安撫 院舍直送急症室

同為院友家屬的柯太也有相類感受,她患中度智障和自閉的兒子,於八年前入住同一院舍。兒子身高近 1.8 米、重逾 200 磅,但院舍一直以沒位置為由,未有提供尺吋更大的床。柯太說,兒子因床身窄不能轉身、床褥太薄無法承托,夜不能眠,因此即使獲派院舍,多年來仍每晚接兒子回家、白天才回到院舍接受訓練,周末再回家度假。

疫情前,柯太每日下午會到院舍探訪兒子、陪他在大廳散步,但疫後探訪安排收緊,她無法再每天到院舍陪伴。她亦感覺到院舍變化——以往她不時與職員聊天,但現在職員似有所忌諱,不願多與家長說話。

為令兒子適應院舍生活,加上八旬丈夫身體變差,71 歲的柯太難再獨力照顧兒子,遂在疫情後,開始讓他每周在院舍留宿一晚。惟睡床問題一直未解決、兒子難以安睡,去年曾兩度在院舍鬧情緒,職員未加通知便報警送他入急症室,柯太需與丈夫急忙趕到醫院。往日能在院舍陪伴、在鬧情緒時安撫,但現在未及到場,兒子已被送院遭束縛、背部現瘀傷。她心痛盼院舍解除限制:「大家相處唔到,佢哋又冇本事教到舍友,係咪要畀多啲家長上來探佢(兒子),講解畀佢聽,等佢融入宿舍空間?」。

集誌社檔案:智障人士同需正常社交

關注嚴重智障人士的香港伍倫貢學院社會科學院講師、社工盧浩元擔憂,院舍採取封閉式管理,或令智障院友產生情緒問題。他指智障人士言語表達能力不強,會透過其他方式如動作、聲音等表達需要,但若熟悉的家人不在身邊、職員又不理解,便可能以其他方式表達情緒,如表現忟憎、大力拍打頭部。

有院舍以私隱、影響學員情緒為由,不建議家屬進入睡房或共用空間,盧浩元指,某程度理解院舍對私隱關注,但若同房院友反應可接受,也適合在對院友而言較舒服熟悉的房間探訪;至於院舍擔憂院友會有情緒反應、難以管理,他認為正常社交對智障人士同樣重要,他們正要藉此學習與外人接觸、與社區連繫,與外界隔絕並非健康的生活方式。

盧浩元認為,智障人士大多習慣一套生活流程,最好的探訪安排應以人為本、盡量貼合他們日常生活作息,如院友在大廳活動、家長便留在大廳陪伴,而非另外劃出獨立房間;如院舍認為學員應專心接受訓練,可再與家長協商。他強調,據聯合國《殘疾人權利公約》,殘疾人士應平等地在社區生活、有接觸家人和社區的權利。他明白院舍人手不足,經營運作上或有一些「唔係太好」狀況不欲外人看到,但認為家長非「立心要揪秤」,雙方應合作,才能達致院友、院舍、家屬三贏。

疫情後探訪遇「人釘人」 行走廊被指「製造壓力」

歐陽太和柯太的情況並不是孤例。John(化名)有家人居於另一間嚴重弱智人士宿舍約十年,以往同樣無需預約,可隨時到探訪室探訪、亦無限時。但疫情過後,院舍維持有限度探訪安排,規定每周只能於指定兩、三日的日間時段,在院舍門外的空間探訪一小時,經爭取後才改為在院舍內的探訪室會面。

John 指以往院舍較開放,可進入活動室、睡房等觀察家人情況,但現在一進入院舍,就被「人釘人」帶進探訪室等候家人到來,感覺院舍透明度較低,「唔係好想我哋 stay 喺啲公共空間咁耐,唔係好想我哋睇到每個房間入面發生咩事」。他曾在探訪時行經院舍走廊,數次後被職員告知、不希望他在走廊流連,因會給予職員壓力,令他覺奇怪:「有啲咩壓力?」

John 說院舍探訪室數量減少,每次預約感覺「好唔容易」,「可能成個心理有個壓力,唔知約唔約到、唔知佢哋畀唔畀,好似畀到個時間你係皇恩浩蕩咁。」他也感覺家人受傷更頻密,但院舍總是輕描淡寫,往往探訪時才得知嚴重性,認為院舍能如此處事,「係因為知道我唔能夠即時見到佢」。

疫情後家人退化「行唔到」 盼院舍開放增互信

對新增各種限制,John 感莫名其妙,雖曾與院舍就探訪時間商討,但更多時候不敢發聲:「有時都會擔心,驚越問得多佢越多限制」。教他氣憤的,是院舍明明在做有關人的工作,「但係好唔人性化」,探訪安排只有利職員管理、而非顧及院友身心健康。

疫情時院舍停探訪,疫後再重返院舍,John 發現家人「退化得好緊要」,由以往尚能步行,到現在「行唔到」,他坦言感內疚,不知是否疫情時家人長期受約束,令情況變差。John 希望院舍可開放更多探訪時間和空間,認為有助院友身心健康、亦能安慰家人:「透明度高啲、容易啲探到佢,知道佢啲情況,其實會安心好多⋯⋯但如果有好多限制、唔透明,好難怪我哋唔亂諗嘢,越唔透明係增加個唔信任。」

溝通無果、申訴憂被針對 家長活在不安中

坊間或以為,疾殘人士和親屬經歷漫長輪候、入住津助院舍,已是最好結局,但對幾位家人而言,這只是另一階段的開始。因難獨力照顧將至親交到院舍,卻因封閉式管理、居住環境不合適而活在擔驚受怕中,歐陽太不止一次說:「我自己又冇本事日日湊,擺佢返去個心又好噏,佢喺度受緊咩苦難都唔知」。

面對探訪限制,歐陽太和柯太持續向院舍反映不獲理,曾透過立法會議員約見院舍高層,獲承諾的改善最終亦未有兌現;多番爭取無果,她們決定公開申訴,卻又憂心對子女不利,折衷不公開院舍名字:「唔講出嚟都唔知可以點,但講出嚟,(擔心) 啲打壓仲大,好似逼緊我行緊絕路咁。」

每周一次返家度假,是歐陽太女兒最開心的時刻。歐陽太這天帶著女兒到維多利亞公園,牽着女兒在石春路上散步,女兒表現活躍,不時面帶微笑穿過不同灌木叢,開啟新的步行路線。散步過後,一家人到附近茶樓,女兒吃着喜歡的糯米雞、牛肉球,吃得津津有味。

望著體型較大、體力充沛的女兒,歐陽太細訴,多年來身體因照顧女兒致多處勞損,指着說膊頭筋腱曾撕裂、脊椎滑脫,肩膊和腰間共打了十口釘。她憂心一旦工人姐姐離職,「自己一個搞唔掂」。「如果有一朝帶唔到佢返屋企,佢就喺院舍度生活,如果係咁嘅生活質素,真係覺得好悲哀、好悲慘…呢啲不安唔係你 182183(照顧者支援專線)可以幫到我哋。

爭取多時,最近一次生日會,院舍終於容許家長與院友一同切蛋糕;早前的家長會上,院舍亦稱如有特殊需要可再就探訪安排商討,不過維持在探訪室探訪、不准進入其他範圍。歐陽太無奈說,「咁辛苦佢先可以放(寬)咗少少」,「我哋都老喇,仲有幾多命爭取」。選擇發聲,只望讓更多人關注「活喺高牆入面嘅細蚊仔」,讓他們得到人性化的服務:「佢哋應該有權得到關愛。」

歐陽太、柯太和 John 面對的處境非冰山一角。《集誌社》跟進調查,以家屬身分了解全港 103 間嚴重弱智人士等院舍的探訪安排,發現全港逾百間嚴重殘疾院舍中,近八成只能在指定地方探訪、逾三成設時間和次數限制,下篇報道將探究院舍探訪限制及背後理據。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!