“我们的祖辈已经夺走太多,是时候归还给大地了。”

布满尘土的车从城镇平坦的公路驶进凹凸不平的沙路,以10公里每小时的速度挪进被张牙舞爪的桉树和黑荆包围的通道。时间正值傍晚,为了避免撞到开始活跃的袋鼠们,谨慎行驶是每一个澳洲司机的道德体现。

在长久的夜幕和为袋鼠捏一把汗的紧张中,我看到了黑暗中闪现的灯光,和它所照亮的赭红色的土砖墙——这是我接下来 10 天栖居的地方,荒野丛林中点点人类刻印下来的痕迹。

解构殖民历史在土地上留下的痕迹

Mick 的家在 Djab Wurrung 和 Jardwadjali 的土地上。5年前,他和伴侣从墨尔本搬出,从前地主手中买下这块土地。

前地主夫妻是英国移民。30多年前,他们来到这片因为过度放牧而荒凉的土地上,种植了大量树木,亲手制作了这栋房子所需的所有土砖,并打造了一个极其美丽而巨大的英式花园。据说,光是玫瑰就有一百多不同的品种。

他们是真正的园丁,全职在花园里与植物相伴;培育的花卉用于贩售,让这里一度成为热闹的景点。

但是,随着他们不断衰老,体力和精力逐渐无法支撑庞大的花园打理日程;在最后的节点只能忍痛割爱,卖掉他们倾注了30年心血的土地,搬到了离城镇更近的地方。

而当 Mick 刚来到这里时,看到张牙舞爪的土灰色黑荆木中忽然冒出来的饱和度极高的英式花园,感慨之余,更多是膛目结舌——太突兀了。

在选购土地时,Mick 就决定投身于去殖民化的土地实践中了。在全球后殖民时代的背景下,去殖民化运动重点着眼于重新认识第一民族的文化,挑战和重构由殖民历史所形成的社会结构和知识体系。(注:比起原住民(aboriginal),第一民族(First Nations)承认原住民和托雷斯海峡岛民是这片土地的所有者。近年来,这个词越来越被更多人接受和使用 [1] )。而如何将去殖民化运动落实在土地实践上,是一个具有争议而富有挑战性的课题。

“我们深知,尽管前地主对这片土地怀有深情,但他们的观念也刻下了澳大利亚早期定居者时代的印记。例如,我们曾前地主与讨论保护这片土地上的 Mother Tree ,如今在我们所在的墨尔本学术界被是理所当然的。然而,前地主并不理解第一民族与土地之间深厚的联系,也未能领会保留这些地标的深远意义——Mother Tree 不仅是自然的一部分,它还是第一民族文化和精神实践的核心,是他们与土地相连的象征。保护这样的地标,实际上就是在维护第一民族的文化身份和精神世界。

大家都在不断反省,持有不同观点的人互相辩论,推动着变革发生。而对我们来说,能购置这片土地是我的特权(privilege),而尽我所能地节约能源,将其尽量恢复到殖民者到来前的模样,是我能做到的最大的赎罪。”

5 年来,Mick 的日常就是缓慢并非破坏性地拆解庞大冗杂的英式花园系统,挖出一棵棵外来植物,不断向内回撤花园的围栏。

“原来的花园太大太难管理了,连专业的园丁也无法驾驭,而且布局也不合理——房屋门前就是果园,一年生蔬菜园却距离太远。我想要逐渐缩小花园的面积到两个人可以打理的大小,并将大部分面积归还给丛林和本地的野生动物。” Mick 欣慰地看着跃入围栏的袋鼠说到,“这原本是他们的家园啊。”

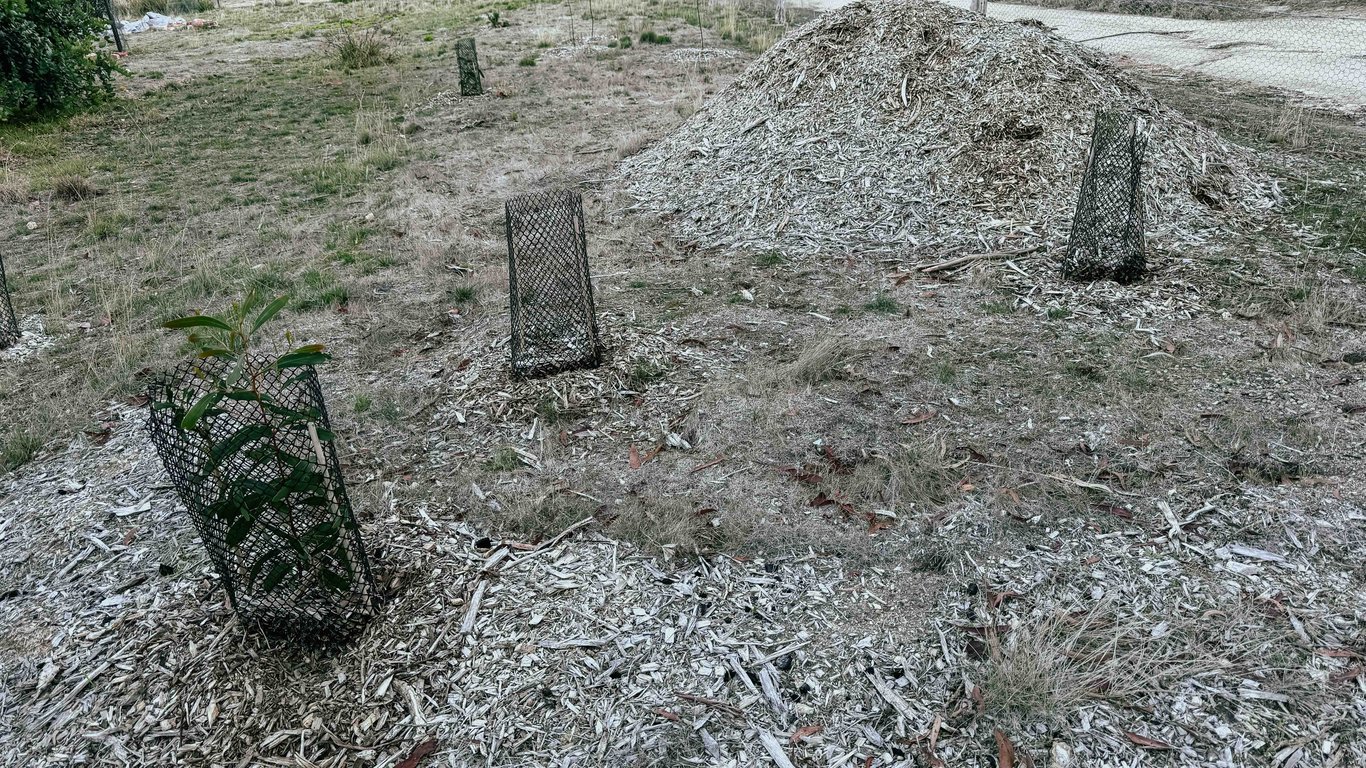

土地上,入侵杂草的嫩绿色与本地野草的灰绿色形成鲜明对比。花园的大部分土地都被铺上层层木屑作为覆盖,以遏制入侵种杂草的疯狂生长。在我栖居期间,Mick 曾经尝试使用火焰喷射器的蒸汽处理入侵杂草,效果只能由未来验证了。

除了泛滥的入侵野草,最大的威胁不过于澳大利亚臭名昭著的入侵种——兔子。为了防止兔子啃食辛苦栽培的本地植物,Mick 不得已在所有幼苗外都包裹了铁丝网。

我跟 Mick 分享了在江苏原宿自然环保农场做志愿者时无限挖掘入侵种水花生的经历:水花生作为一种生命力极其顽强的野草,挖出来时一定要注意不要将根断在里面;因为哪怕在土地里留下一小截,它都会重新生长并泛滥。

Mick 听完后带我来到了一棵入侵树木旁。“去年挖它的时候,我为了省力从根末和树干间某个位置切断了它,结果现在从根部又生长出了两棵树。”

于是我当天的工作就是蹲坐在土地上,小心翼翼地沿着根系松动土地,并不留后患地移除一整棵入侵种。

尽管是磨性子而漫长的工作,但我深爱着用双手双脚亲近土壤的时间。在追踪它的根系时,我仿佛在进行一场寻宝活动,与这片沙质土壤中充满活力的生命——休眠的青蛙和各种蠕虫——一一打招呼。

对待入侵种的另一个视角

写下这篇文章的第一稿后,我离开了 Mick 的家到不同的地方以工换宿;在那里,我了解到了另一种去殖民化的视角——在尊重第一民族的族国的基础之上, 以开放和包容的心态看待入侵种,在生态稳定性允许的范围内最大程度地活用土地。虽然入侵种泛滥造成了许多“问题”,但这只是以人类为中心的视角;实际上,在生态圈的它们已成为这片土地不可或缺的一部分, 为当地生态系统带来了新的活力。

以像山楂树这样的入侵种为例, 它们虽然起初被视为有问题的杂草, 但事实证明它已成为环尾熊等珍稀动物的栖息地。这种物种之间的共生关系反映了生态系统的复杂性和富有弹性。为何不尝试从物种简单地划分为"本土"与"外来"的二元视角抽身,用心而非头脑去观察和尊重大地上每一种生灵,欣赏它们共同编织的生命之网,真正拥抱生物多样性所带来的复杂性与活力。(我会在今后的文章展开阐述这段体悟)

半自给自足房屋的节能系统

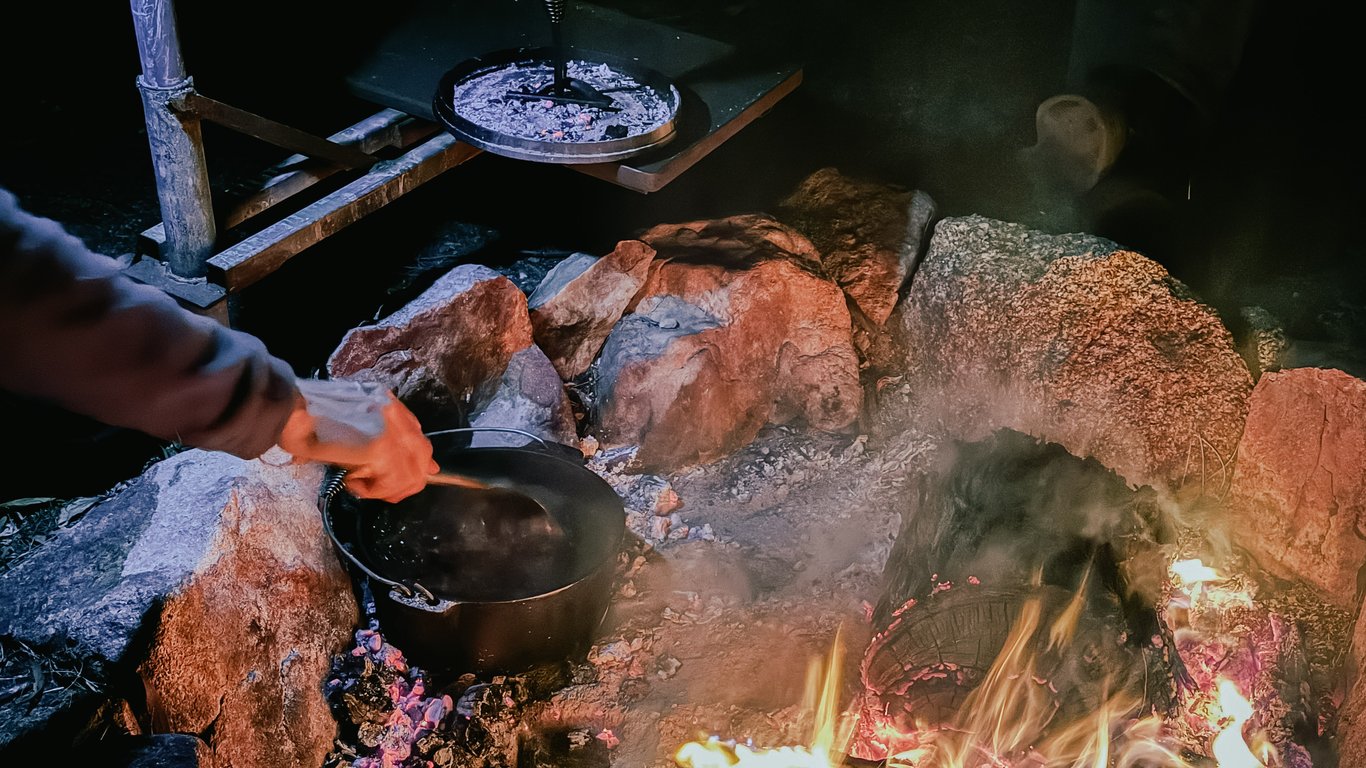

Mick 在生活的每一个方面都体现了对 Djab Wurrung 和 Djardwajali 人民传统主权土地的深深尊重。他们非常合理地设计了从柴火中最大化热能的利用。在这个冬暖夏凉的土砖房里,寒冷的冬天只需要一个柴火炉便足够温暖。幸好在这广阔的土地上最不缺的就是柴木。同时,适度地使用森林的树木资源也是避免丛林大火(bushfire)的传统可持续实践。

我在这里的第一份工作,就是帮忙筛选(如果有白蚁生息就放在室外烧)、切割和搬运砍倒的黑荆木,储存到柴火房里。

层层累积黑荆木的过程唤起了我在日本山村学习干垒石墙的肌肉记忆:原理都是相通的。

黑荆木作为澳大利亚原产的常绿乔木,及其坚固与耐烧,也常常作为建材活跃在各种家宅里。在篝火前围圈用餐的夜晚,三块黑荆木烧了五个小时也依然坚挺;傍晚放在屋内柴火炉中黑荆木更甚,直到第二天早上还有温暖的余韵。

屋内的柴火炉代替了烤箱作为主要的热源,可以烧水、加热碗筷、炖菜等。

Mick 家的水资源来自屋顶收集的雨水和3个集水箱——前地主曾经挖过一座水库,但是因为各种原因现在无法接通了。于是,如何节水变成了这个家宅最大的课题。除了限制 4 分钟的淋浴时间,Mick 家的厨房洗碗系统也是我见过最节水的。

如图中所示,B为热水一次清洗槽,A为冷水漂洗槽。一次清洗循环如下:

做饭前,在柴火炉中生火。接一壶水放在炉上。

晚饭后,将柴火炉上烧开的热水倒进 B 中,倒入无化学成分的天然清洁剂。

将使用过的餐具依次由“油污少”到“油污多”的顺序擦洗,放入 A 中涮掉肥皂沫,在旁边晾干。A 和 B 中的水不要倒掉。

白天,早饭和午饭后,B 中的热水是凉的,B 中的水也开始逐渐带有许多油污;这时经过一次擦洗的餐具会放进洗碗机中。不能放进洗碗机的木质餐具等,先放在一旁等待晚上清洗。

午饭后,经过了三餐的洗礼,A 和 B 槽 的水已经脏的不行;这时将 B 槽水放掉,将灰水中的厨余放到C的厨余堆肥盒中。A 槽中的水可以用来浇灌非食用的观赏植物。

使用这个系统,一天下来只需要两个水槽的水。当只有两个人的时候,洗碗机只需五天启动一次,非常节水。

比建造更难的拆解过程

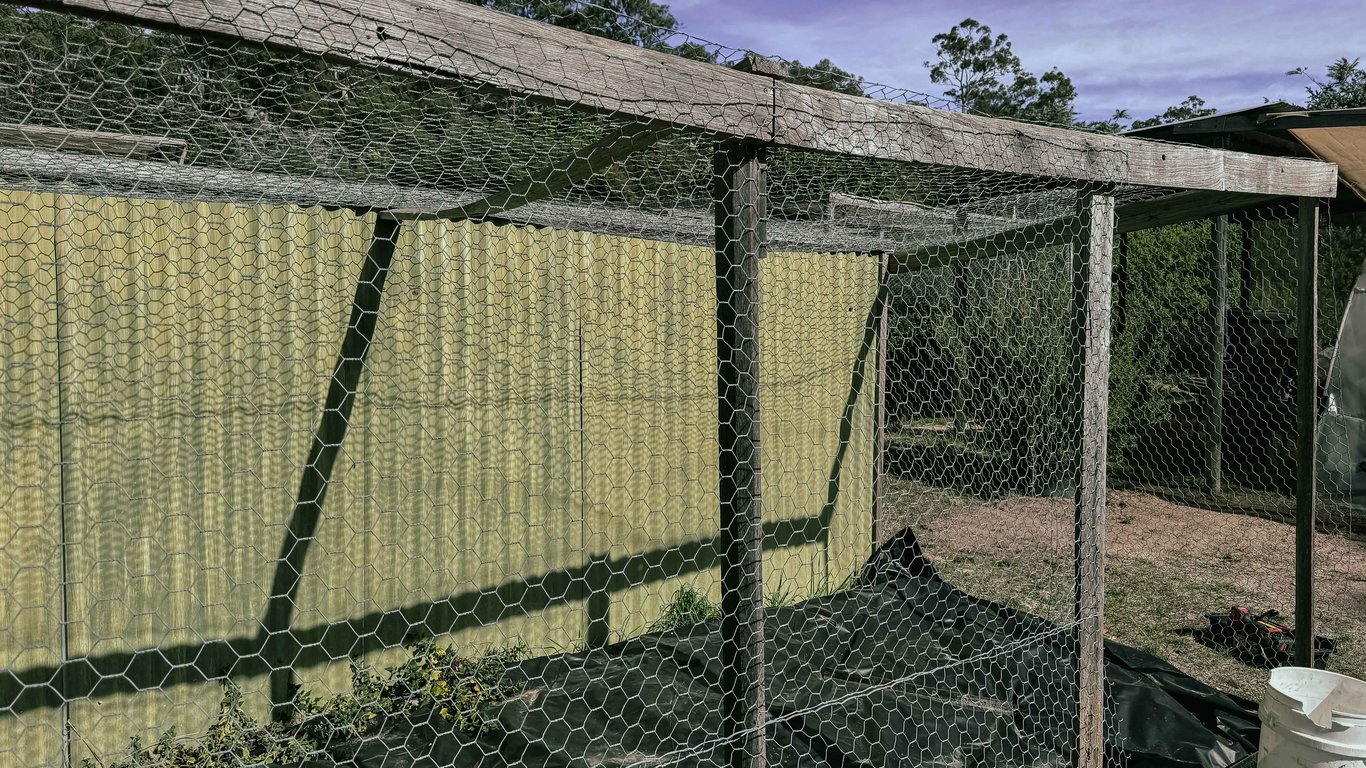

另一项重要的工作,便是以非暴力的方式拆解前地主搭建的框架建筑。为了不伤害土地和原始环境,我们避免使用机械,而是用人力分解和拆卸。同时,我们非常小心地避免任何不可降解材料落入土壤中,并将拆除的部件资源妥善回收并循环利用。

埋藏在土地中几十年的铁皮,插入的当时估计就是一瞬间的事情,挖出来却需要松开并挖掉周围一圈土。

非暴力拆解的实践过程困难重重,工作十分耗时耗力,但仍有坚持下去的理由。这种实践挑战了现代建筑追求永恒的观念——竣工被视为终点,但常常忽视了建筑物的衰老和死亡这一自然规律。

人们在考虑建造建筑物时往往只关注建设费用,但实际上,建筑物的运营、维护、修理和保养成本占据了整个生命周期成本(LCC)的大部分。通过非暴力拆解,人们正在尝试用更加可持续和尊重自然的方式来对待建筑物的生命周期。哪怕无法全部使用可降解素材,只是在建造时就为最终的拆解和回收做好准备,用更加人力/环境友好的方式搭建,这一小小转变就能对大地生灵带来巨大的益处。

在探索永续实践的道路上,我见到过各种各样的人和做法。有一心想搭建自然建筑,但对既有的塑料或金属材料不加利用的人;也有将一个塑料袋使用上几年,也坚决不让它被填埋到土地的人。现代社会的工业化进行到今日,我们无法完全回到过去没有塑料等不可降解材料的时代。但同样,这也不代表我们需要马上走向另一个极端,摒弃一切现代化产物,试图彻底回归200年前的生活方式;或者因为畏惧怀疑的声音,而悲观地不采取任何改变,麻木不仁地停留在原地。

能够滋养你的道路是活在当下的视角,审视你所能触及的资源和材料,先最大程度循环利用它们;并尊重身体和环境的节奏,将每一点点的变化积累起来。改变不是一蹴而就;重要的是作出哪怕微小改变的勇气与决心,并慢慢朝着你的心所呼唤的方向前进。

去殖民化的伦理与摄影的暴力

刚来到这片土地,学术教育系统的习惯让我像往常一样在拍摄了许多建筑,生物和照片。然而,Mick 却提醒了我注意另一个视角:在世界上许多原住民部落的文化中,摄影是夺取生命灵魂的存在;这令我开始反思自己的行为,意识到记录的暴力与伦理。

比如在澳洲,几乎所有有关第一民族的纪录片都会在开头播放以下警告:

WARNING: Aboriginal and Torres Strait Islander viewers are warned that the following program may contain images and voices of deceased persons.[2][3]

(警示:原住民和托雷斯海峡岛民观众需注意,以下节目可能包含已故人士的画面和声音。)

这不尽限于人类学家或纪录片导演。当人们拜访一片未知的土地,常常出于好奇心想要记录一切细节。但是,在我们获取新鲜的知识和记忆时,土地上的原住民从中获得了什么?这从一开始就是一个不平等的“交换”,一种文化上的殖民。

原住民的研究一开始就与殖民历史紧密相连,早期的人类学家和民族志工作者常带着西方中心主义的观念,将原住民视为"落后"的"他者"、"研究对象",目的是为了更好地统治和同化他们。这种做法无疑干扰了他们世代相传的生活方式。

直到 20 世纪中期,一些学者开始反思这种殖民主义的偏见,呼吁用平等和开放的态度重新审视原住民文化及我们与之互动的方式。然而,这一转变过程仍旧艰难曲折,因为殖民主义的思维模式已在父权制资本主义的裹挟下,渗透到于现代人的潜意识模式之中。

技艺文化和物质遗产的保存固然重要,这只是文化的表层。真正尊重他们的文化,不应止步于有形物质的归档,更应在切身体验中去感受他们与祖先,大地与万物生灵的情感链接,在心的层面体会他们的处境——这些无形的精神连接才是最不该失去的。

现代性桎梏的不断解构

在这片土地上,我有幸见证到人们从现代性造成的幻象泡沫中逐渐苏醒的不同阶段,并从中反思自己所处的位置。

这片土地的前房东已经是20世纪后期从种族主义中觉醒的进步派,但在精神层面上仍无法完全理解第一民族对土地、生命独特的见解。相比之下,Mick不仅在精神上尊重第一民族文化和土地季节节律,更实际地投身于去殖民化的种植实践,积极参与第一民族长者通过火管理森林植被的区域集会并不断学习。

然而,我还是能从 Mick 身上感受到现代性残留的创伤。比如,在土地私有制的观念下,对私人领土的界定和隐私观念,对“我”和“我的”的执着;又比如忽视休息的不停工作,也与第一民族珍视与大自然合一的生命智慧有所出入。

更深层次地,我感受到 Mick 内心对于白人殖民者身份的一种底层的愧疚感,像一种暗流潜伏在心的深处。他似乎在用过度的行动来弥补这份内疚,但又困于现代性的头脑逻辑思维模式,难以融入注重直觉、与生命共振的精神境界。

我意识到,这种"半唤醒"的状态,正是我们这些努力摆脱现代性桎梏的人所处的普遍处境。通过深度的倾听与身心经验,已经开始觉察到现代性的局限;但要完全超脱它的框架,重新建构一种与古老智慧相通的生活方式和思维模式,却并非一蹴而就。

拆除比建造更难,这不仅是物理上的解构,也是对现代性的渗入所埋下的思维模式的解构。这是一个漫长的历程,而学会暂时放下镜头,就是我在这里学到的一小课;这是我所迈出的一小步。

我的永续栖居探索,就像对思维做持续不断的开刀手术——当我们放下自我保护的屏障,不带成见地将自己完全敞开时,思想和灵魂才会产生碰撞,才会意识到内心深处的疼痛。但唯有这样,我们才能做出真正的改变,选择原谅,选择用爱化解伤痕,用时间去整合新生。

后记

离开这片土地已经接近6周,初稿早已写完但却迟迟未发布。因为在接下来的旅途中,我所经历和体验的事物在其他层面更加深刻地让我领会了去殖民化的内涵,以及土地再生实践的多元性。一时间,我犹豫是否发布这样的“半成品”思考会不会太过肤浅?是否还有更多我所未涉及的层面?

但现在我终于放下了——我不是在写什么学术论文,我只是希望提供一个初来乍到这片土地上的栖居者的视角,其中自然少不了对不同文化的好奇心态。或许现在稀缺的,正是这种明知稚嫩但有勇气敞开展露个人视角的声音吧。

如我在游牧者计划书中所写,我相信,当我放慢步伐,放下思维的理性框架,用最质朴赤诚的姿态敞开心扉时,大地这个永恒慈祥的母亲,也会以同样的包容之心,护佑我完成这一寻常却又神圣的重生之旅。

参考资料

Uluru. “参与原住民之声讨论?小心!这些冒犯的中文说法可能会“好心办坏事.”” SBS Language, 2023, www.sbs.com.au/language/chinese/zh-hans/podcast-episode/naidoc-week-these-chinese-translations-could-be-offensive-to-indigenous-peoples/nzy01su6c.

“Indigenous Cultural Protocols: What the Media Needs to Do When Depicting Deceased Persons.” NITV, 2017, www.sbs.com.au/nitv/article/indigenous-cultural-protocols-what-the-media-needs-to-do-when-depicting-deceased-persons/97xq2otnt.

“Pathways & Protocols : A Filmmaker’s Guide to Working with Indigenous People, Culture and Concepts /... - Catalogue | National Library of Australia.” Nla.gov.au, 2024, catalogue.nla.gov.au/catalog/4612732.

“Decolonising Australian Psychology: Discourses, Strategies, and Practice| Journal of Social and Political Psychology.” Psychopen.eu, 2015, jspp.psychopen.eu/index.php/jspp/article/view/4857/4857.html.

Love is action. 我会用持续的行动和热忱去探索永续栖居的理念,也想将此能量传递,启发更多人。欢迎你用行动来支持,鼓励我的探索!!