《讓人一搜尋就找到你》讀後感:四個關於「寫作」的收穫

作者:Jemmy Ko

出版社:商周出版

這不只是一本談 SEO 的書籍,也談寫作!

SEO(Search Engine Optimization)直譯「搜尋引擎優化」,如果沒有特別註明,通常指的是針對「Google」所做的一連串努力,希望使用者鍵入某個關鍵字做查詢時,自己內容的排名越前面越好。這本書在說什麼?

書名直接破題,如果讓我對如何《讓人一搜尋就找到你》的要領下註解,我想會是「內容為王」以及「連結建置」這兩件事情。

由於不是每個人的工作都會和 SEO 沾上邊,不過我相信多數人在職場上,是很常使用文字和其他人溝通(即時通訊、電子郵件、簡報⋯⋯)的,因此我想挑出泛用性比較高的「內容為王」部分和大家分享,說白了就是「寫出如何讓人讀得下去的好文」,四個收穫如下。

1・資訊的「物理性質」

從前,人們攝取資訊的主要管道是竹簡/紙書。不過到了現在,有很高的佔比是發生在數位裝置,特別是手機,所以我們必須考慮手機環境下有哪些「物理性質」,並做出對應處理。

≣ 摺頁之上

第一,許多社交媒體都有「摺頁」的設計,你必須打開「顯示更多」才能看到完整的貼文,所以你要趕快把牛肉端出來,不要再醞釀鋪陳了(前言、冒題法⋯⋯),因為「摺頁之上」(above the fold, ABF)的篇幅有限,往往只有一兩行的空間,務必把握「第一眼」文字成功的機會。

文字的閱讀發生在數位裝置,你要認知到,無法被「開始閱讀」的內容,命運只能和垃圾(spam)相同:被徹底忽略。

—— Jemmy Ko

≣ 懶惰腦

第二,在數位裝置上閱讀,往往伴隨著令人分心的情境,你應該不曾聽過有人這麽說:「我要很專心地讀這篇網路文章,接下來的十分鐘,請不要打擾我滑手機。」也就是說,這個時候我們的預設搭載是「懶惰腦」(系統一),所以你的文章應該要順勢而為,而不是逼人啟動他的「專注腦」(系統二)。

行為經濟學的經典著作《快思慢想》中,將人大腦的運作方式區分成兩種,分別稱之為「系統一」和「系統二」,分別代表反射性的直覺思考,以及按部就班分析的理性思考。Jemmy 也為大家梳理了一些簡單卻很好用的小訣竅,包括了視覺定位(小標題)、文字切碎(善用逗號/短句)、頻繁分段、列點⋯⋯總之,用「長條形排版」照顧許多讀者在手機上的閱讀體驗就對了。

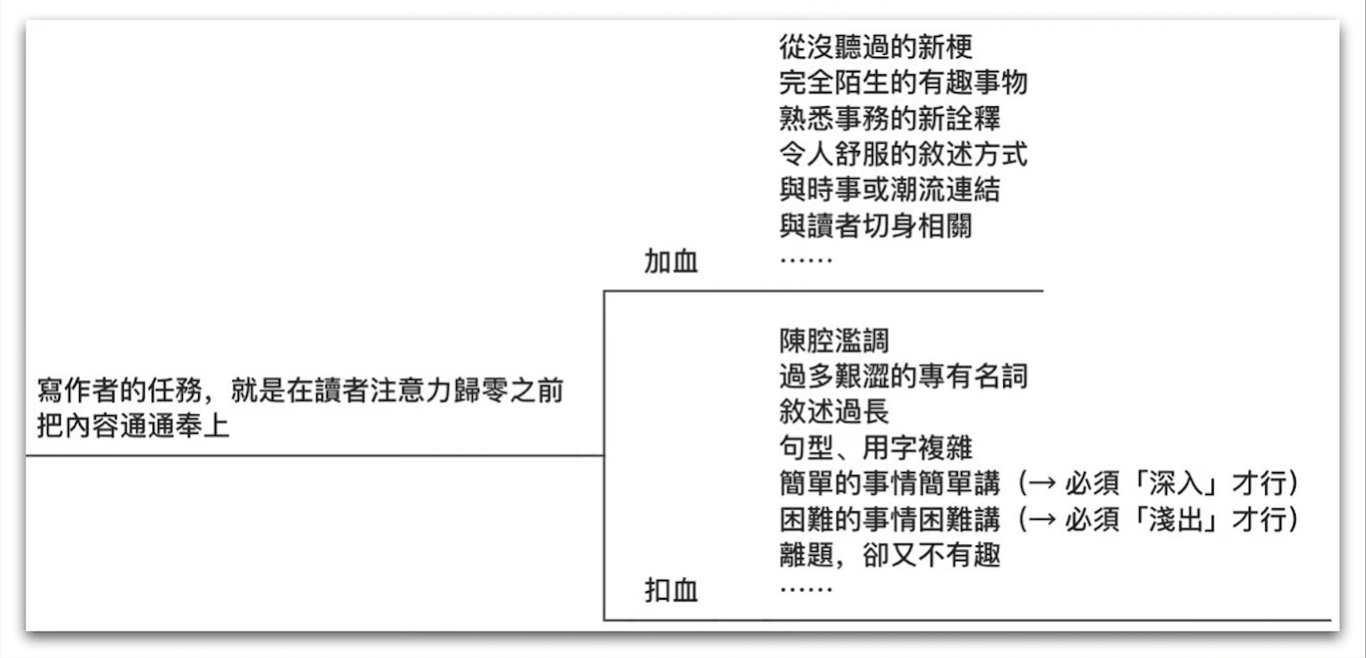

≣ 注意力血條

第三,這是一個外插,我聯想到朱宥勳老師的「注意力血條」比喻,寫作者的任務是在它歸零前把想說的如數奉上。書寫時碰到的 DOs/DON’Ts 分別對應著加血/扣血,如何讓人在幾近滿血的狀態下通關,是行文時一大挑戰。

在談一篇文章「有沒有料」之前,至少應該要力求讓人「讀得下去」這是書寫的基本功,也是對付出寶貴時間讀者的珍惜與尊重。

2・把讀者「當白癡」

說「當白痴」比較露骨,含蓄一點的說法是把讀者當成一張「白紙」,預設他們的腦袋裡並沒有掌握某個主題的先備知識,所以你要「說白話」。

這個道理不是新鮮事!我相信大家一定早就聽過詩人白居易「老嫗能解」的典故,但最大的坑的就是知易行難,而 Jemmy 給我們兩個具體的執行方針,你馬上就可以現學現用:

要像平常「講話」一樣

心中默念,用你平常說話的方式寫字就行了。要「痛恨」專有名詞

最母湯的就是在解釋專有名詞的時候,用另一個新的專有名詞去說。

關於第一點,這讓我想起了暢銷書《一週工作 4 小時》作者 Tim Ferriss,他前前後後為這本書改了三次書寫風格,前兩次分別試圖營造「睿智」與「風趣」的形象都不管用,直到最後採取一種鬆弛地、像「小酌幾杯後,向朋友解釋一些事情」般地寫作,這次就中了,書籍大賣。

為了逼真,Tim Ferriss 甚至在電子郵件的小視窗寫作,因為他想重現寫給朋友看、解釋給他們聽的感覺。

3・小心「知識的詛咒」

這個現象的意思是:書寫(談話)時,錯誤地假設別人和你一樣,擁有相同的背景和專業知識。

所以和上一大段的「老嫗能解」環環相扣,你在書寫的時候,腦海裡應該勾勒著「發表的地方是什麼場景?發表給誰看?」時時刻刻在心中,有個對抗「知識的詛咒」的警戒浮標:

要不要使用專有名詞或術語,有沒有白話的替代詞?

如果要用,是直接給他一個中文翻譯就好了嗎?

如果要用,要不要註釋?要解釋到多少程度?

如果要解釋,是要用比較正式嚴謹的「定義」去說明呢?

如果要解釋,還是用比較生活化的「譬喻、類比」去描述呢?

要不要給它一個超連結導引到更詳盡的地方?

另外,「知識的詛咒」還會讓書寫者卻步,這是大家比較容易忽略的。

你會擔心你寫出來的東西是野人獻曝,全天下的人早就知道了還輪得到你來寫?如果有更厲害的行家來戳我該怎麼辦?這種常識等級「幼幼班」的主題我寫了會不會被別人笑?

那些都是「知識的詛咒」帶給你的腦補。其實市場上有更多「弱弱一問」的新手,嗷嗷待哺等正著你來服務——寫出來就對了,寫下你的真實感受、親身經驗,它會是獨一無二可以和別人分享的素材,寫出來就對了!

4・作文能力「不重要」

最後一個洞見,可能有點反直覺,Jemmy 告訴我們那些流量最高、最有價值的內容,支撐起來的最重要的特質不是作文(文采)能力,而是懂得「做報告」的能力。

不妨想像一下,以前大學時期我們是怎麼做報告的,一部分同學是臨時抱佛腳,網路上隨意查找幾篇文章「拼寫」成一篇新的報告⋯⋯現在更方便,叫 ChatGPT 幫我們生成就搞定了。但我們心知肚明,這種東拼西湊的四不像,不是好的成果。

寫文章也是一樣,你應該花更多時間去搜集、彙整、分析你的素材來源——最上游的原始文獻、跑一趟圖書館挖寶、做問卷調查、你親身的測試/經歷——而不是拾人牙慧,這些是 AI 取代不來的價值。

挖掘獨創資料,拿 70% 時間研究,30% 時間動筆寫。

—— Jemmy Ko

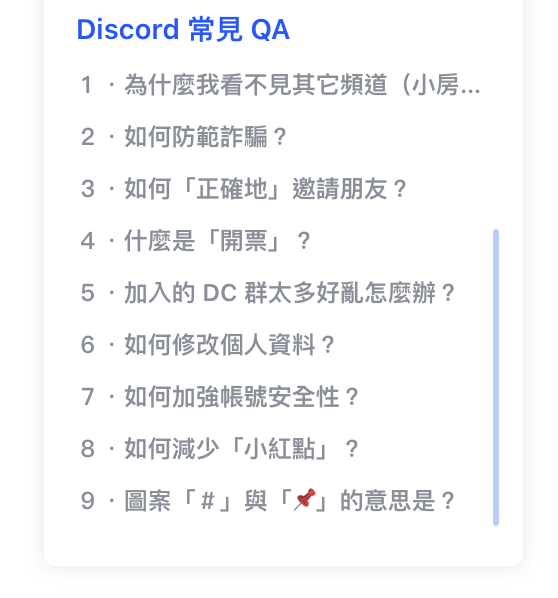

心有戚戚焉,我回想起先前為了寫一篇目標關鍵字「Discord 是什麼」的 SEO 文章,為了打破自己的盲點(知識的詛咒),我在各大社群平台搜集反饋,請他們回想起自己還是 Discord 新手時,遇到哪些疑難雜症,最後整理成 Discord 使用 9 大常見痛點,作為文章中的一部分。

這段田野調查過程花了不少時間,但是挖掘到寶貴的第一手資料。這份「報告」是有用的,寫起來是滿足的(有成就感),最終得到的 SEO 回報 也是理想的。

你悉心幫助人,那麼 SEO 就會來幫你,讓人一搜尋就找到你。

🌱 免費訂閱【創作者經濟 IMO】電子報。

電子報是以 Heptabase 編輯,免費試用 7 天,和我們一起寫下 IMO。

🌱 我在其它平台出沒【Meta|X|Liker Social|Matters|Medium|vocus 】

合作聯繫:penfarming.writer@gmail.com

🌱 我的教學文與邀請連結

註冊幣安|幣安開戶+實名認證教學。

註冊 Presearch |一舉三得的 search to earn 使用心得。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!