atman

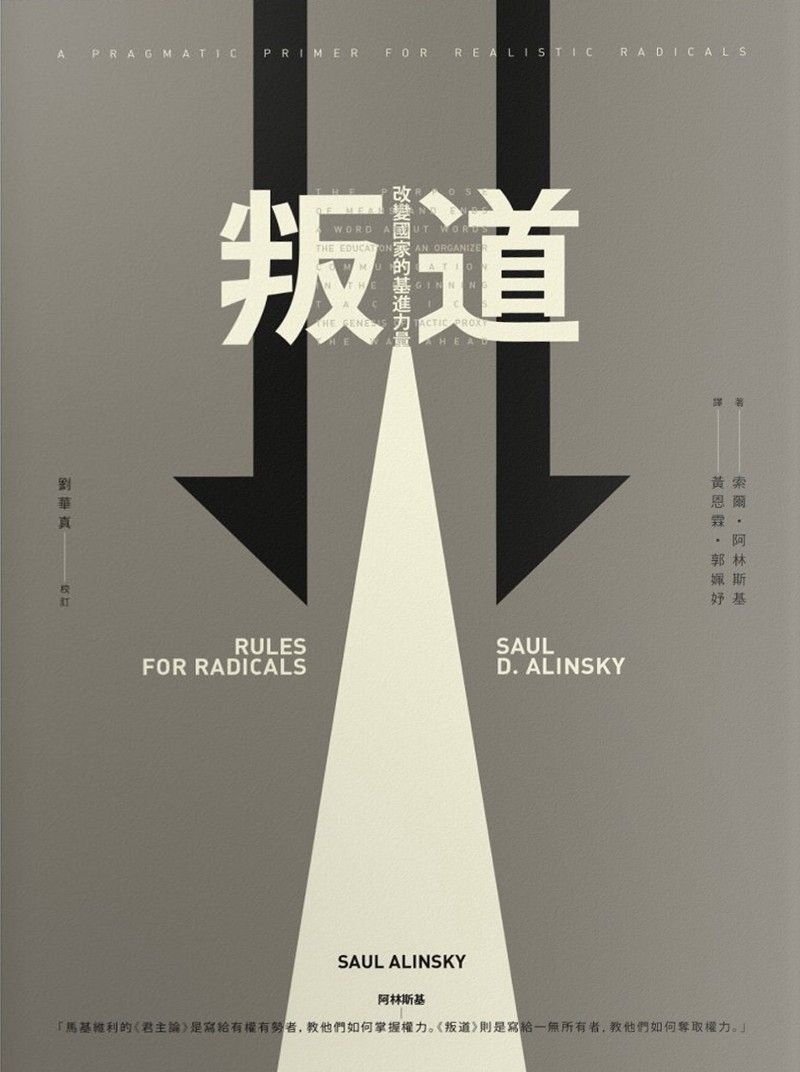

叛道 — 改變國家的基進力量

阿林斯基是著名的社會運動戰略戰術家

並創立組織專門培訓組織者

歐巴馬 希拉蕊都深受其影響

手段VS目的

目的可以合理化手段嗎

這樣做會不會太超過

這應該是所有運動者一定會問自己也會被別人問的問題

面對(抗議者認為的)不公不義

行動不外乎就是讓掌權者感到壓力 讓其他人看到問題 進而誘發反應

公民可以不服從 可以不服從到什麼程度 ?

作者舉了甘地的例子

消極抵抗不過是當時可使用的手段中最好的牌

如果當時他有武力 他很可能會在反抗英國的武裝革命中使用

獨立後 甘地的戰友尼赫魯之後也對巴基斯坦使用武力

"甘地沒有說任何一句話"

若是對抗納粹等極權主義 消極抵抗是不可能成功的

阿林斯基認為

關於目的與手段的倫理真正和唯一的問題是

這個特定的目的可以合理化這個特定的手段嗎

在戰爭中目的幾乎可以合理化任何手段 (但什麼算戰爭?)

倫理判斷必須在當時當下的時間背景

(而不能只從事後的角度 甚至現代的觀點)

依據其環境與目的做出判斷

阿林斯基 還提出了一些原則 剛好可以跟現在的社會事件做些對照跟反思

一個人對於目的與手段的倫理關切程度

會和她與此議題的利害攸關程度成反比

對於手段的倫理判斷會隨著批判者的政治立場而定

對倫理的關注程度會隨著可用手段的數量的增加

任何有效的手段都會被對手自動斷定為不倫理的

(反過來也要幫他穿上道德的外衣)

有錢有勢者 利用媒體 教育 學術…在社會上發聲

發展他們自己的道德來正當化他們的壓迫

用以維持現狀 任何改變的有效手段都是不合法的

而更悲哀的是受控者毫不自覺

這也就是Lukes 的第三種權力面貌

民眾甘於受到這種權力擺怖

因為制度 環境 文化 道德種種因素

被壓迫者認為自己被迫採取的行動(或是不行動),是自己的意志和選擇。

發自內心的讓其他人剝奪自己的利益

溝通

如果看這本書只能學到一個東西 我想就是溝通

作者不斷強調經驗範圍

溝通的基本概念是我們在聽眾的經驗範圍內進行溝通

並充分尊重對方的價值觀

做為一個運動者

任何能力都不是必要的 唯有溝通

作者舉了他親身的實驗

再街頭隨便送人錢 對方害怕或是迷惑的反應

就是因為這超出了對方的經驗範圍

其實一想 大部分人的經驗範圍其實都是非常侷限的

尤其是成年工作之後 生活範圍受限

價值觀與意識形態固著

這也告訴我們要主動拓展我們的經驗範圍

同理別人的經驗範圍

作為一個組織者我從世界真實所在之處著手

而非從我希望世界成為的樣子起步

戰術

阿林斯基對於戰術有一個很生動的比喻

眼睛耳朵和鼻子

如果已經組織了巨大而有群眾基礎的組織

可以在對手面前大張旗鼓讓他看到你的實力

如果組織的人不多

那麼就躲在暗處發出喧鬧叫囂聲

讓聽見聲音的人以為你的組織人數遠多於實際的數目

如果組織規模小到無法發出噪音

那就 弄臭這個地方

戰術不能超出你群眾的經驗範圍

但要盡可能超出對手的經驗範圍

逼迫對手遵照他們自己訂的規則行事

嘲弄是人類最強大的武器

戰術的重要前提是發展可向對手持續施壓的行動

一個例子是 作者建議 請100名黑人先在社區吃非常多的烘豆

接下來再去要抗議的公司舉辦的交響樂會

恩 你可以想像會發”聲”什麼”味”

而威脅 比行動更有效果

拖延太久的衝突會變成累贅

太陽花就是一個血淋淋的例子

人們對於特定主題的興趣只能維持一段有限的時間

其實這就是多數人的天生的性質

所以要平衡

林肯說我的策略就是沒有策略

依据環境情勢不斷改變 水無定性?

階級分析

有權有勢者 他們的生活方式就是設法保住他們所擁有的一切

有權有勢者為了個人的利益而互相殘殺

就和一無所有者一樣短視近利

任何對現狀的攻擊都必須善用這項內部矛盾的優勢

中產階級者 支持現狀以保護微薄的私產

卻又期待改變能讓他們得到更多

一般來說他們尋求安全的方式

這樣他們可藉由改變獲利卻不必冒險失去所有

他們不冷不熱且根著保守慣性

中產階級中有偉人也有不行動者

邪惡獲勝的唯一必要條件是好人什麼也不做

而中產階級已是目前社會人數最多的一群

如何能激發他們行動呢?

上層中產階級 他們得到一切結果卻發現自己並未真的擁有

許多人失去他們的孩子 掉入所謂的代溝

下層中產階級 他們最後的希望是孩子接受大學教育

對於現實 有非常多的恐懼

他們的夢想很簡單

但由於恐懼不安他們緊抓著虛幻的固定觀點

例如偉大的美國

他們認為中上階級自命清高

又認為失業的窮人

是他們的負擔 (稅收)

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…