我们曾在巴比伦的河边坐下,一追想锡安就哭了。Super flumina Babylonis, illic sedimus et flevimus, cum recordaremur Sion. バビロンの流れのほとりに座り/シオンを思って、わたしたちは泣いた。 豆瓣主页:https://www.douban.com/people/167884399/

2023年1月7日 土 共和231年雪月石灰石日(04.18)

进入十二月,瘟疫蔓延,之前预计的情况一个不落地出现了。一般通过的人都极其恐慌。不久,家里人纷纷冠了。

圣诞节前的那个周末,下着雪。我怕大连这边像南京一样,有什么特别的安排,虽然懒,还是挣扎着去望弥撒。毕竟那年夜里江西教友被堵在教堂外面的一幕,我还没有忘。按理说这种东西微信里会说,但是我非常自闭,不喜欢和人交流,加之大连这边老龄化更重,我消息就更闭塞了,一般都是要亲自去堂里看。

早晨坐上轻轨,我意识到一件事,虽然是早高峰,车厢里却没什么人。以前找个站位都困难。这就是瘟疫的威力了,到处都是发烧生病的人,到处都缺人。

一路上都是灰蒙蒙的白色,有一种浓厚的东欧感,特别符合满洲利亚的实际情况。我在雪地里一脚深一脚浅地走到教堂,路上觉得嗓子很不好。那时候我想,应该很快就要冠了,可能今晚就要完。

到教堂的时候已经迟到。堂里也是白雪皑皑,挂了不少七扭八歪的圣诞装饰。弥撒在西楼小堂里举行,总算显得人满了点。

晚上,冠太君如期而至。先是觉得发热,很冷,非常冷,浑身哆嗦。同时睡不着觉。后半夜坚持不住了,去量了体温,高烧。吃了片扑热息痛,很快就降下来了,到37度多。我很高兴,去冲了个热水澡,就睡下了,以为这事就这么完了。

结果不到两小时,我就醒了。过了一会,突然开始高烧。又吃扑热息痛,上午出了点汗,退了一点下来。结果还没到中午又高烧起来。半下午吃了一片布洛芬,才慢慢退到38度多。到第二天早晨,不烧了,降回正常体温。

那一天半,非常痛苦。持续高烧,神志不清。浑身没有一块不痛,所有关节都痛起来,不比痛风发作时强多少。最痛苦的是睡不着。高烧病痛把自己折磨得非常痛苦疲惫,急切地想睡觉休息一会,然而根本睡不着。闭眼感到困,半睡半醒度过两小时,然后醒过来,就这么循环了一天半,把整个人折腾得奄奄一息。直到第二天晚上我才恢复正常睡眠。

第二天,就是二十号的晚上,我下床穿好,想下楼走走。结果刚出楼门,就感觉瞬间被冷空气渍透,和一般被冷风吹的感觉完全不一样。我立刻就回屋去了。

这次冠严重伤害了我,好几年来我都没这么发烧过了。冠之后我非常虚弱,连上楼都气喘吁吁。但是既然能挪动,圣诞前夜就没理由不去望弥撒。

大连这边没举行子夜弥撒。想来这人数也不值得举行。神父回忆了很多故事,感慨现在信仰衰退,十几年前多么热闹。我觉得不是信仰衰退的问题,这十几年社会并没有什么大变动能让信仰这么快衰退。人少的原因很简单,大连本身衰退了。城市人口大量外流,老龄化严重,市民都没了,哪来什么教友呢?我每次来这里,最大的感触就是年轻人极少,一场弥撒下来我观察感觉同龄人就个位数吧。我觉得看起来怎么也有二百多人,已经不少了。中老年人很热忱,有积蓄,舍得花钱,相比这个人数来看,大连的堂里收入不低。

惯例五点的晚场弥撒,结束后我就回去了。因为身体很差,接下来几天根本没出门。

约莫月底,突然得到消息,圣父让大家为Benedictus祈祷,荣休教宗病笃。2022年已经死了很多重要人物,我大概也有了经验,出来这种消息,人多半活不了几天了。九十多岁的人,什么时候死都不意外,何况荣休教宗不是Queen,几个月前出来的时候很明显整个人已经不太行了。我当时想的是,不知道德意志人能不能活到明年。

大晦日,因为晚上要熬夜去动森跨年,下午近傍晚我睡了一会。醒来时,得到消息,先教宗驾崩矣。但坦白说,我心里没有任何感觉。我不熟他,先教宗在位的时候我还是小学生,我连半个天主教徒都还没见过。传统主义者和路过老保喜欢追捧先教宗贬低圣父,但是据生活常识判断,情况肯定是很复杂的。而且我并不了解教会政治,特别是领洗以后,我基本就不对这方面发言了,也不感兴趣。我觉得也许这些东西对于一般议论家来说是很有意思的议论材料,但作为所知甚少的一般教友,教会对于我们来说是日常生活,是在地化的东西,因为信息时代的发达迷失在各种高层争论里,我是不愿意的。

但是他是先教宗。只要是经过合法程序就任的教宗,无论是否对他有特殊感情,是否认同他的观点和行为,他都是合法教宗,我们应当尽应尽的义务。我为先教宗开了一支新蜡烛,点燃了,作为祈祷和纪念。

我想那翌日要有所活动,元旦当天便起床去了教堂。元旦是天主之母节,照常举行了弥撒。在弥撒结束时,宣布二号为先教宗追思弥撒。二号早晨,我早早去了弥撒,没有迟到。清晨的日光洒在遗像上,我坐在椅子上,突然心情复杂起来。神父在弥撒上讲了很多生死故事,很有感触。但具体内容我不想在这里提。

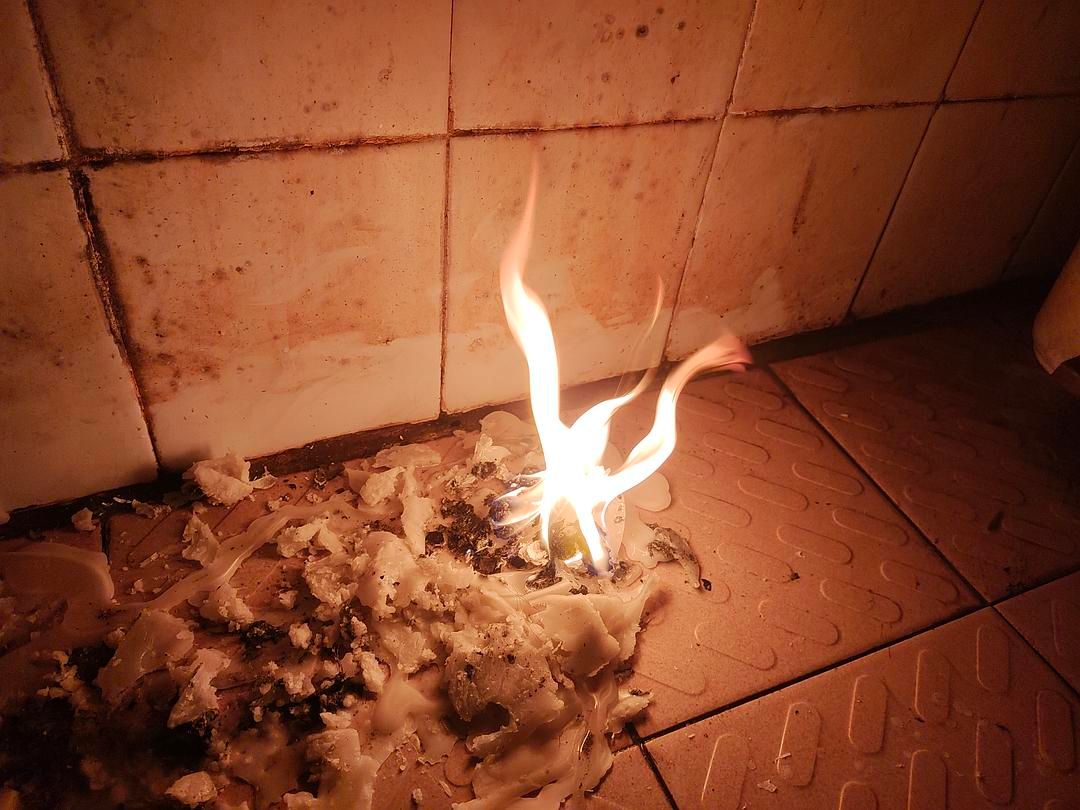

怀着很特殊的心情回了家。我到家的时候,蜡烛仍然基本完好,毕竟这支大蜡烛是能燃烧几十小时的。新年首日,我想着换新瞻礼单。换下来的瞻礼单,想着应该利用一下,不好就扔了,我就在瞻礼单背面写上了先教宗的名号,在蜡烛上引燃。结果就出了意外。蜡烛似乎粘上了毛发和塑料油,以我从来没见过的架势惨烈地熊熊燃烧起来,很快烧脱了形,本来能烧好几十小时的蜡烛一会就烧光了,满地狼藉,甚至把地漏堵了,让我花了一百块钱找人来通。

虽然这只是普通的化学现象,但发生在这个场合这个时间,总觉得为新一年蒙上了不祥的阴影。直到现在我还是经常想起那天燃烧的蜡烛。潜意识里产生了一种感觉,先教宗是不是不愿意活到2023年?这种想法经常就在我脑中出现。

再去教堂是主显节了。没有移至周末庆祝,就是当天。因为早晨懒,又迟到了。到了的时候已经在读经了。然后死性不改地在讲道的时候玩手机,甚至在成圣体圣血的时候继续玩手机。突然,不知道成圣体血到什么步骤的时候,我感到浑身无比的轻盈灵活,精神也非常愉悦,冠后的身体的伤痛突然消失了。我深受感动,完成了接下来的弥撒。

散去之后,我突然意识到,我已经基本从冠中恢复过来了。大约三个礼拜的新冠病期,在此刻画上了句号。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…