铜绿山冰棒

21世纪,多么落后啊

一个时代如果不能给予女性最基本的安全感,那么这就是一个落后的时代。——伍尔服 “看到货拉拉跳窗身亡的女性,我想说一个我亲身经历的事情。每次从火车站到回家我都要打车,附近很多黑车揽客。有一天下雨的夜里,大概八点,我觉得坐私人车太不安全了,就在等正规的士,然后有个黑车师傅一直劝我,说就差我一个啦,快上来。

一封迟到六年的自白信

你应该还记得我吧?你应该是记得我的。不是因我的特别而自信,而是相信你的记忆力。六年前这个时候,中考复习进入白热化,你早自习到的一天比一天早,而我早到是为了和别人比,所以就是到了也不学习。一个月后,你先我们一步,到了高中。不知道你过得怎么样,而我,也是很多年后才明白中考前最后那些日子为什么那么的无精打采那么的…

什么时候再见你?

这几年来,我寻过无数张脸,像你,但都不是你。就连仅有的两任男朋友也是因为他们像极了你的眉眼。 事实上我刚和前任分手,在这过年的当儿说分手好像有点不懂事,但是我只要一想到我马上就能见到你了我就抑制不住内心的熊熊烈火,我甚至激动的整夜的睡不着觉,整日的傻笑,我想我绝对不能以任何无关紧要的人女朋友的身份站在…

台湾男的爹起来跟大陆男的一个样

我yue了。 不愧是中国男人,管他中华人民共和国还是中华民国,在爹味这方面来说,一脉相承,都活的那么理所当然那么自信。 我只能说懂的都懂,不懂算了。 我向来不在意几个中国的问题,就算要搞八个中国九个中国在我看来都行,反正你们都觉得自己才是中国文化正统的传承人呗,不管哪个中国,日本韩国要说自己是中国我看都行,反正韩国…

就爱吧,在死亡来临之前,趁黄土未

“不是你亲手摸过的,那就不能叫做宝石 不是你亲手点燃的,那就不能叫做火焰 你呀你,终于出现,我们只是打了个照面 这颗心就稀巴烂,这个世界整个的崩溃 不是你亲手所杀的,活下去就毫无意义 今生今世要死,就一定要死在你手里” ——俞心樵《要死就一定要死在你手里》 多么决绝啊,今生今世要死,就一定要死在你手里。

人间情书

人间多美好啊,人间有你。想起来,真要流泪。其实我也觉得我人生乏味, 可你生趣。其实我也不愿意老活着, 只是我是真爱这有你的人间。说爱你吗?不够, 我也说不出。只看你一眼,一眼 便甘心就此活下去。怎么说呢,这么说吧。这人世间对我唯一的诱惑, 便是你在这人世上。

至杠精——这么厉害你怎么不去竞选总统?

就你什么都懂是吧?你是救世主啊?这么有本事你去竞选总统啊,听我的,你现在不管干什么都是屈才,像你这样以天下为己任的人,估计一个地区的总统也屈才了,你去当地球球长吧,到时候我第一个说一句球长好。 你当球长第一件事我求你把所有核武器给销毁了吧,就让人类刀枪啊大炮啊把自己炸来炸去,大不了过了几年经过炮火的地方…

如果能重来,我也要选真姐

真姐是一个钢琴师,一个舞者;还是一个妻子,一个母亲;也是我们照相馆的老朋友,用彼得潘的话来说她是从不缺席的VVVVVIP——真姐。 她是我见过最优雅的女性之一,声音温柔,坐姿端正,模样漂亮。甚至优雅到有一种让你心甘情愿为她服务的气场,并不是说女王范,而是这样的人,就是让你忍不住想为她服务。 我能想到的一个女性的优点,她都有。在她身…

我能不能也去唱山歌,能不能,就瞎几把活着?

时常会想,如果我不是现在的我,而是以一种别的什么身份生活在世界上的哪个角落,讲着不同的方言,走没有走过的路,爱不曾爱过的人。说不定,我在迪拜当乞丐,因为听说迪拜的乞丐都各个腰缠万贯;也许是某个国家的公主,每天在我七层的天鹅绒被上醒来,人人都爱我;或者,我在越南做妓女,和中国哪个帅...

椅子乐团现场repo:打开天窗吧,让星光流进来

摄影@Wesley因为蝴蝶那晚稍来了消息绝非偶然 那是宇宙扉页里早已的安排 我们不走啦 让日光进来吧 一起躺在树屋的地毯看时光流转 ——《树屋》 椅子乐团 我的2021年 第一场live house … 摄影@Akayu摄影@Akayu摄影@Akayu 记得我...

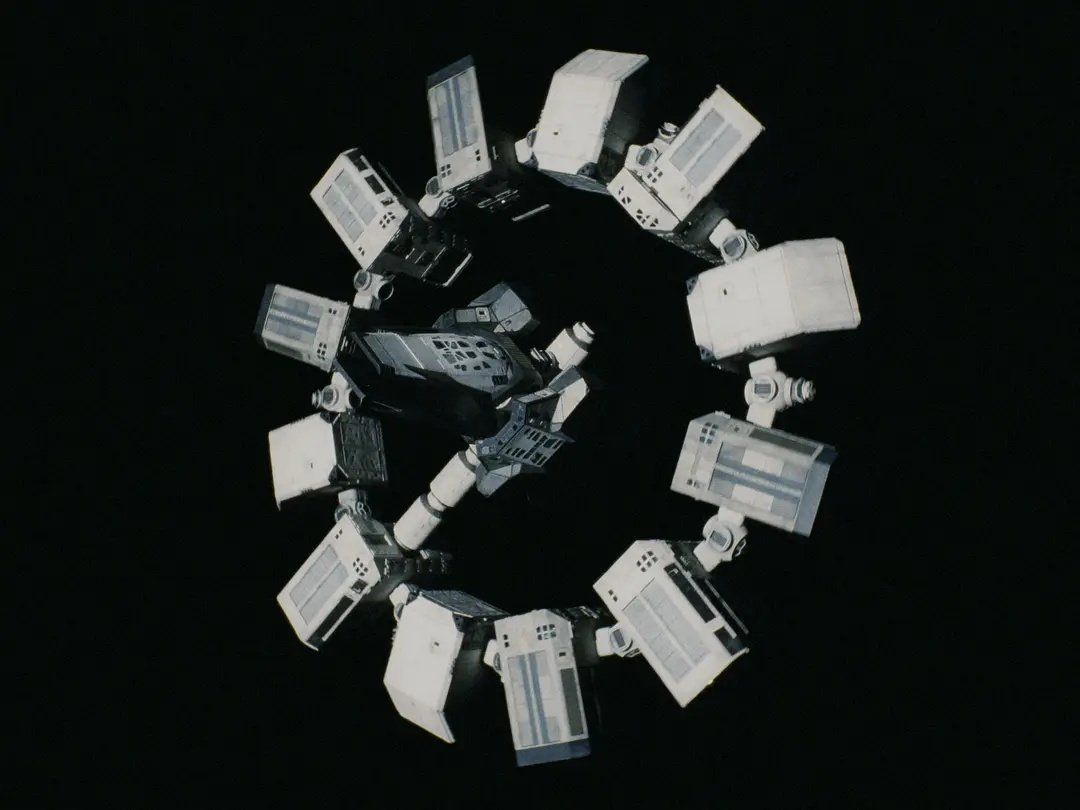

写在去电影院看罢《星际穿越》的当夜

《星际穿越》重映,先前在网上看过两遍,一直都很想在大荧幕上看。今晚终于去了。我没想到的是,电影一开头我就想哭,看到那些老人们讲述地球往事,眼泪就在眼眶里打转,到飞船离地的时候,隐忍了许久的眼泪再也忍无可忍,因为我知道,当他飞向太空,当他终于归来,他的女儿已过完这一生,从这一个镜头...

我的夏日终曲

当我看完《Call Me By Your Name》,终于无可避免地想起你的面容,你的嘴巴,你的眼睛,你的笑,虽然时间已经过去了很久,以年为单位来计算的话,五年有余。从前,我总会在夏天还没到的时候就想起你,因为我在夏天遇见了你,于是我这样一个平凡的人,也能拥有可以回味余生的记忆。

昨年一辑秋

满目山河空念远 我时常想着,该在什么样的时候想你,直到那日午后,看见半黄的银杏叶随风落下去。苏州的秋,早晚温差大,每天起床穿毛衣围厚围巾,然后下楼去拉开工作室的门帘,晨光呲啦一声照进来,脚边的千头菊每每等了一夜,只为这一刻。柴犬二十睡在彼得潘和欣专门为它置的毛绒窝里,一开始,它是怎么也不愿意进去睡觉的。

记一个消失的春天

在封锁的日子里,疯也似的想往外跑 思绪如果有触角 我已呼吸到一千公里外太平洋上潮湿的风 火车站里每一列车 都是我的分身 我向四面八方呼啸奔往 四面八方 每一声汽笛都啸成骏马 飞腾在我的梦中 二十年代的第一个春天 划亮夜空的惊雷 晃眼的油菜花 漫山滴翠的无名草 没有任何声响地 ...

你啊,兰州

你啊 指着敦煌的那汪月牙泉 说,不如我笑起来 眉眼弯弯 于是我笑 你说大概是星光落进了我眸子里 你啊 指着昆仑山上终年不化的雪 说,我老了 发色也会是这般地透亮 于是我抬头 你说山无棱 你啊 指着起伏的乌鞘岭 说,越过这山丘 就是青海湖 于是我想象 你说是我温柔了那片湖水 ...

江滨柳写给云之凡的一封信

太喜欢《暗恋》了, 拟江滨柳的口吻, 书信一封,给云之凡。江滨柳是民国人, 因此用繁体字拟信, 也许有些错误的地方, 还请各位见谅。之凡見信如晤: 昨夜凌晨,甫田歿了,你還記得他吧?我的同事,也是在上海那會兒和我同租的室友,吳甫田,你那時候還講過他好斯文。

一点关于武汉的记忆

因为上学在武汉小住了几年,十八岁到二十二岁。常在没课的下午坐公交穿越武汉三镇,去黎黄陂路某家拐角店买贼好吃的公婆饼,虽然有时候特地坐两个小时公交过去也不一定能买到。地铁也有,但是因为过江的时候看不到长江,就非时间紧迫不坐。当然我也很喜欢坐轮渡从武昌这头卜卜然到汉口去,出来就是江汉关,和江滩。