一代俄军官兵正在变成“乌克兰人”

原文于2022年3月5日发表在微信公众号【越向书】。

文/越向

近几日,乌克兰战争的残酷性正在快速升级,而且这恐怕仅是一个开始。上周我在《 乌克兰危机是否印证了丛林法则? (2月26日) 》中提到了打到屠城的弥罗斯之战,但雅典帝国的军队并非从一开始就如此残暴——那可是苏格拉底正值壮年时的雅典啊!在伯罗奔尼萨斯战争爆发初期,雅典帝国也曾面临附庸城邦阴谋叛乱的情况。这性质,其实比不愿放弃中立的弥罗斯要严重得多,雅典城内也传出了屠城的声音,但最终雅典人还是放过了普通百姓,仅仅处决了密谋者。

然而,随着战争进行,鲜血淋漓的场面不断刺激着交战双方的神经,零星的屠杀开始变成集体的、由官方授权的屠城。这样的屠杀最先是由斯巴达人发起的,随后雅典人也在弥罗斯屠城,接着又屠灭了其他一些反抗自己的城邦。正处于鼎盛时期的古希腊文明,在一次次大屠杀之后逐渐衰微。亲眼目睹了这一切的修昔底德不禁感叹:“战争是一个凶暴的教师”。

现在俄军重兵围城,箭在弦上,万般结果都不确定,但有一件事几乎已成定局:一代俄军官兵正在变成“乌克兰人”。

我这里并不是说他们会改变国籍或种族,那是不可能的,而是说他们会成为一群带有“乌克兰战争”特殊记忆的老兵。

在上世纪80年代的苏联,从阿富汗战争退役的老兵们相互称呼对方为“阿富汗人”。这是一个特殊团体内部的自我认同,其背后有复杂的内涵,一方面它代表了这些老兵们所经受过的地狱般的磨难,另一方面也意味着顶着这个称呼的人是个冷酷无情的“狠人”。俄罗斯战地记者阿尔乔姆·布洛维克曾《隐藏的战争》中写道:“我们很少停下来想一想,阿富汗将如何影响我们。阿富汗成了每位参战士兵的一部分。50万参战军人中的每一位都成了阿富汗的一部分,那片土地永远无法吸收他们抛洒过的所有鲜血。” 【1】

事实上,许多“阿富汗人”已经无法再适应日常社会,难以找到称心如意的工作,也不习惯使用平民的手段去应对生活中遇到的难题。当这些青年走上战场,长官告诉他们是要去帮助阿富汗人们建设社会主义。但到了当地,遭遇的则是无休止的残酷游击战,以及本方更加残酷的报复性作战——对战争亲历者的研究表明,许多新兵会感觉“杀人比自己受伤更为痛苦”。而在这样反复的试炼下,存活下来的苏联士兵从懵懂无知的大男孩,变成了可以毫不犹豫地对可疑的阿富汗男孩开枪的杀手。

这些“阿富汗人”刚刚回到苏联国内时,还是政府认可的“国际主义战士”,有些甚至获得了“苏联英雄”的称号。但在戈巴契夫开启“新思维”改革后,各种揭示阿富汗战争真相的报导陆续出版,社会对他们的评价急速下滑,他们成了一群把青春消耗了一场罪恶、荒唐战争上的傻子。他们疲惫又易怒,有些用伏特加的麻醉了此残生,另一些不甘心的“阿富汗人”则成为了社会上的危险分子。

现在,许多人已经听说过“创伤后应激障碍”(PTSD, post‐traumaticstress disorder),即目睹大量残酷景象后导致的精神疾病。此病症是由一位美国精神病学家兼越战老兵沙坦(Shatan)于70年代初提出的概念,他认为“总是活在过去记忆中的退伍军人会发生延迟的创伤”。 【2】 但在苏联的“阿富汗人”那里,根本就没有这个名目。他们无依无靠,只能报团取暖,靠着自己在阿富汗战场练就的“特长”谋生。得到这股新鲜血液的俄罗斯黑帮在80年代迅速壮大,并乘着苏联解体的“东风”成为了世界第一黑帮。号称“俄罗斯第一杀手”的索洛尼科就是一位“阿富汗人”,他先后暗杀30多人,行市最好时杀一个人能拿几十万美元。 【3】

苏联最后阶段的社会动荡,究竟与这群“阿富汗人”有多大关系,现在还没有一个定论。但可以肯定的是,他们是心怀不满的人群中最危险的那一部分。他们冒着生命危险在国外作战,失去了青春和温柔,眼看着无数同袍丢了生命,换来的却是讥笑和嘲讽。他们习惯于服从命令,习惯于相信集体的力量,如今却被和平年代的社会所抛弃。

“老兵们回国之后,发现自己已完全不能适应国内改革之后的和平生活,他们'学会了开枪,习惯轻易出手杀人',变得易怒,凶狠,有杀人倾向,以至于难以胜任和平岗位,俄员警部门曾对'战场老兵'们开放,但这些战争勇士们当上员警之后,往往将战场习惯带回,肆意行凶、施暴,反而成为社会公害。据当时的调查显示,75%的'战场老兵'离婚或家庭矛盾尖锐;60%以上的'战场老兵'对工作极不满意,经常跳槽。以至于竟有50%到70%的'战场老兵',认为凶险的阿富汗战场也要比安宁的国内好受。”【4】 老兵们有组织力和战斗力,一旦因为被社会抛弃而陷入绝望,其杀伤力是其他群体所不能比拟的。在俄国历史上,战争与革命如影随形,正是因为从战场归来的老兵往往成为革命的中坚力量。

在打完了拿破仑战争之后,深入西欧又返回俄国的部分官兵结成了意图改变俄国体制的“救国协会”和“幸福协会”,并最终于1825年发起了震动沙俄的“十二月党人起义”。 1917年,从前线返回的老兵们在布尔什维克的鼓动下一点就着,用“十月革命”埋葬了罗曼诺夫王朝。此次俄乌战争,连胡锡进先生也在谈俄国“颜色革命”的可能性了。

这样的情形,当然也非俄罗斯所独有。是否真的会导致“革命”,还要看各国的形势。一战后的义大利的动荡给了老兵墨索里尼及其党羽构建法西斯政权的机会,1929年的世界经济危机爆发后的德国给了老兵希特勒、戈林以夺权的良机。早已陷入财政崩溃的政府无法拿纳税人的钱来安抚老兵们的怨怒,反而还让他们失去了最后的生计,这本身就是在召唤革命。

而如果一个国家的经济正处在蒸蒸日上(比如越战后的美国),或是百废待兴的状态(比如二战后的苏联),有大量有权势或高收入的岗位留给老兵,并且国家还配备以大学就读、职业培训、创业基金等福利,震荡就会小一些,最多不过偶尔出现一些实在与社会格格不入的犯罪分子。

其实美国也吃够了这些老兵的苦头。 1786年,在美国独立战争中屡立战功的丹尼尔·谢斯因受不了战后的经济困顿而带着“老哥们儿”起义,差一点颠覆了新生的美国政府。 1932年,在那场帮希特勒冲进总理府的经济危机的重压下,美国的一战老兵们也在冲击着美国国会大厦。负责镇压并驱散他们的麦克亚瑟将军,或许在那时就想好old soldiers never die, they just fade away(老兵永远不死,他们只是默默消逝)这句名言吧。是啊,如果他们打完仗后不来闹事,“飞鸟尽,良弓藏”,自己默默消逝多好呀(有人译作“凋零”,不过fade常用来指衣服褪色,若译作“凋零”,则雅而不信)。

好莱坞电影多次再现了本方士兵在战争中的“黑化”。从《猎鹿人》、《全金属外壳》到《现代启示录》,观众都能看到主角的良知在战场的折磨中失丧,完全可以想像这样的人已经很难再融入正常社会了。或是身残,或是心残,或是二者皆残,犹如《闻香识女人》中那位脾气乖张的盲人中校。

相比之下,中国战争电影里主角的人物弧线,常常是从“不成熟的战士”向“真正的战士”转化。比如《董存瑞》的主角董存瑞,或《高山下的花环》中的赵蒙生,而从未有过“黑化”的描绘,要黑也只能敌人黑,是“一个朴实的日本农民'黑化'为一个杀人机器”。

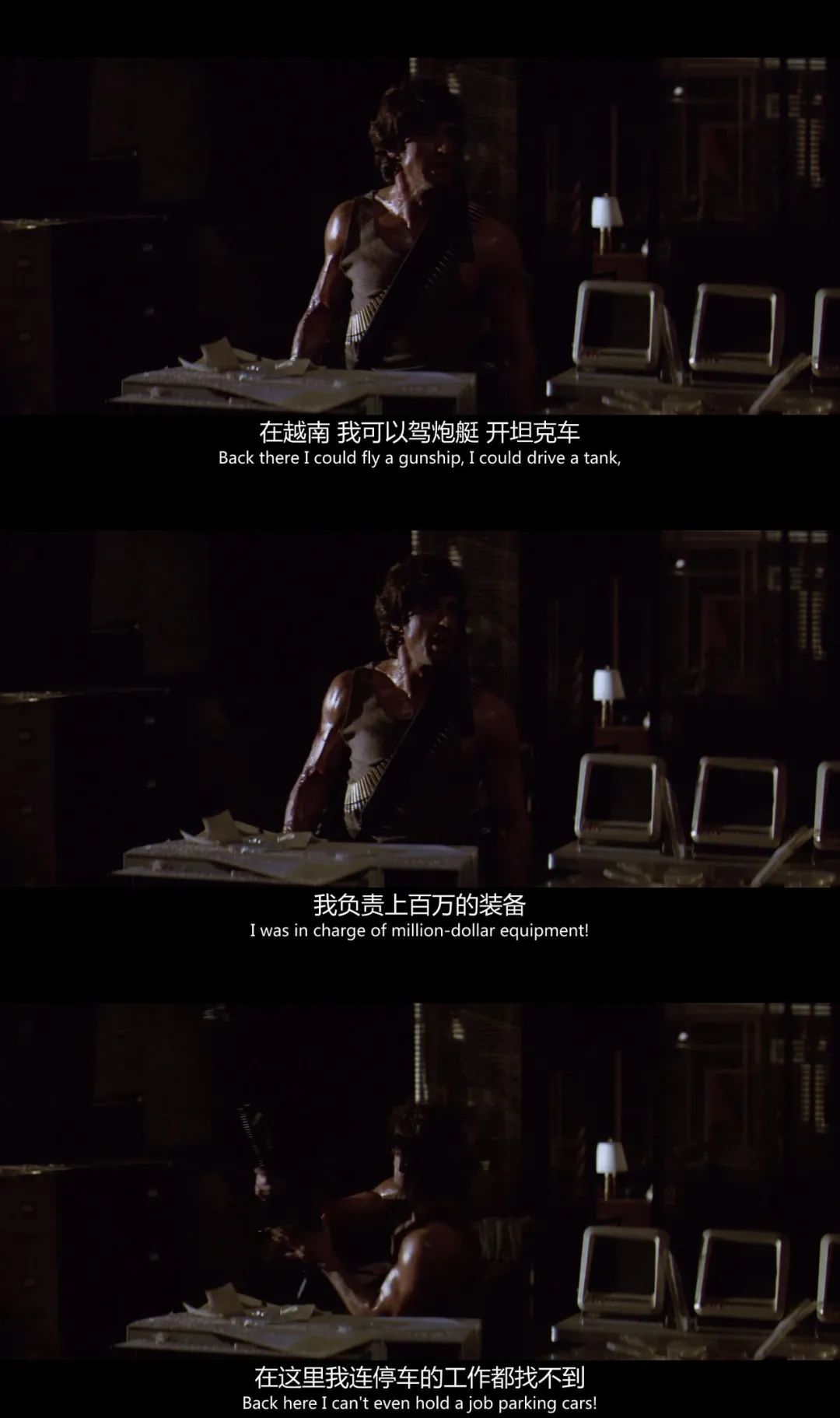

吴京的《战狼2》从技术上说是一部成功的商业影片,但他认为自己已经比肩《第一滴血》就实在过于虚妄了。在内核上两者差得太远,兰博的这几句台词,凝结的是所有老兵的眼泪:

苏联的“阿富汗人”看到这一幕,一定会举起伏特加与自己的冷战死敌干杯。

俄国的老兵里出酒鬼,但这些酒鬼里偶尔也出作家。

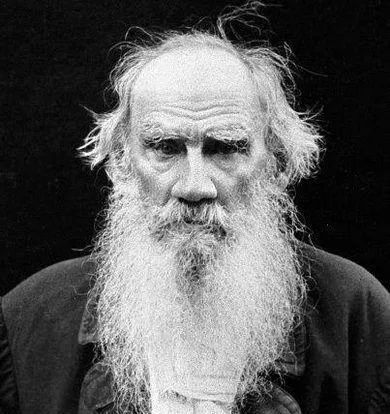

除了昨天邀大家共读的巴别尔之外,对俄国文学史影响最深远的老兵,首推列夫·托尔斯泰。

1854年11月7日,时年26岁的托尔斯泰少尉主动请缨,来到了克里米亚半岛上正陷于激战中塞瓦斯托波尔要塞。半年后的1855年4月7日,他被调入要塞最关键的第四棱堡,隶属于炮兵旅第三轻炮连。两天后要塞就迎来开战以来最大的一次炮击,英法联军的16.5万发炮弹造成了俄军6131人伤亡。但托尔斯泰少尉和他的弟兄们守住了阵地,他跟他们一起经历枪林弹雨,血污与泥沼,也跟这群大兵们一起酗酒、赌博。

炮声隆隆不断,直到1855年9月初,因为临近炮台的陷落,俄军被迫撤出要塞。尽管很快将升职为中尉,但托尔斯泰对于腐败的军界已无兴趣,他在9月中旬的一则日记里写到:“文学之于我毕竟应当是惟一的、主要的、压倒一切其他爱好和事业的东西。”

他将自己在克里米亚的经历写成了《塞瓦斯托波尔故事》,纤毫毕现地描绘了俄军士兵们的怯弱与勇敢,粗俗与圣洁。来塞瓦斯托波尔要塞之前托尔斯泰渴望建功立业,而在目睹了尸山血海之后,走出要塞的他却逐渐变成了一位“托尔斯泰主义者”:博爱利他,不以暴力抗恶。

今天,如果一代俄军官兵们注定要成为“乌克兰人”,愿他们之中的善良人能免遭横死,愿他们在战后能有业谋生,愿他们之中的托尔斯泰能告诉我们现在所发生的一切。

参考资料:

【1】《苏军老兵:阿富汗记忆从未远去》,编译史春树《 青年参考》( 2014年02月26日 19 版)。 【2】军武:《美国大兵为什么特别容易遭受战争精神创伤? 》。 【3】《谁在俄罗斯做杀手》,《文摘报》( 2015年03月19日 07 版)。 【4】王陶陶《何谓险民?一、战争老兵》, https://zhuanlan.zhihu.com/p/32167854 。

本期的音乐是悼念牺牲战士的俄语歌曲《多想活着》,B站上还有一个早年有普京出席的现场版。如今再看这段影像,任何人都会五味杂陈吧……

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐