布拉格一年:烏克蘭和意外的愛情故事

2022年2月24日清晨,我在半夢半醒間摸索著手機看時間,迷迷糊糊在亮起的屏幕上掃到“俄羅斯”、“烏克蘭”、“特別軍事行動”幾個關鍵詞。在大腦將這些詞串成有意義的句子前,我又昏睡了過去。再次醒來天已大亮,我刷新著自己的推特時間線,試圖弄清到底發生了什麼。意識到在我酣睡時一場戰爭已經悄然打響,震驚之餘,更多是恍惚和不真實感。並不是說衝突的發生無跡可尋,而是意外這種突然的不宣而戰。當然,我對這則新聞格外關注,主要因為我此時正身處布拉格,地緣上的接近讓這則消息顯得更相關。

布拉格和基輔之間的距離大約是1400公里,這裡沒近到可以聽見基輔的槍砲和防空警報,但也沒遠到能置身事外。事實上,捷克的地理位置決定了,歐洲大陸發生的幾乎所有戰爭,這個國家都不可能置身事外。納粹德國和蘇聯試圖在歐洲大陸擴大勢力範圍時,這個位於中心的國家都是計劃的一部分。而布拉格作為首都,自然躲不開被包圍和占領的命運,最近的一次發生在1968年8月21日。布拉格的居民從睡夢中醒來,迎接他們的是滿街的蘇聯坦克和荷槍實彈的士兵。這次入侵終結了短暫的布拉格之春,並在此後的一年裡製造了14000餘名捷克斯洛伐克難民。那個清晨很多人仍然清晰地記得,也因此對烏克蘭人當下的遭遇有了多一層的理解和共情。

2月25日,戰爭發生的第二天,兩輛裝滿人道主義援助的列車從布拉格出發,開往位於波蘭和烏克蘭交界的波蘭城市普熱梅希爾(Przemyśl)。其中一列火車隔日載了超過1000名烏克蘭人返回布拉格,另一列則留在波蘭境內運行,因為他們中許多人需要前往克拉科夫、卡托維茲和華沙。在斯洛伐克與烏克蘭交界的斯洛伐克小鎮維斯內-內梅克(Vyšné Nemecké),戰爭開始的頭一個月,每天都有幾班往返布拉格進行接送的大巴。

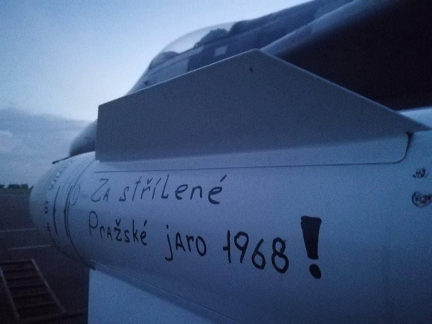

2月26日,戰爭發生的第三天,捷克向烏克蘭提供了價值1.88億克朗的武器、彈藥、以及總統澤連斯基要求的軍事系統。戰爭的第二週,捷克又向烏克蘭提供了價值4億的燃料和物資。烏克蘭國防部發布的照片中,捷克捐贈的導彈上刻著一行大字 —“為了1968年的布拉格之春”,這並不是一句空洞的口號,也不只代表了官方的立場,而是多數捷克人的真實想法。

瓦茨拉夫廣場是布拉格的地標建築,這裡是傳統的公共集會場所,見證了捷克斯洛伐克的獨立、遊行和慶典,也見證了抗議和革命。 1969年1月16日,學生楊帕拉(Jan Palach)在這裡自焚,抗議蘇聯的入侵。 2月27日,戰爭發生的第三天,超過六萬人在這裡出席了聲援烏克蘭的集會,參與者並不只有年輕人,還有推著嬰兒車的母親和頭髮花白的老人。人群沿著狹長的廣場排開,一眼望不到頭。我在布拉格的家就在廣場附近,住在這里大半年來,第一次見到如此擁擠的廣場。

能像烏克蘭問題這樣將捷克政界和公民團結起來的情況並不多見。戰爭一爆發,捷克政府快速通過了一系列的援助計劃和對俄羅斯的製裁,STEM/MARK機構進行的民意調查顯示,97%的捷克人讚同政府接收烏克蘭難民的決定,並願意講他們,主要是女人和孩子,安置在自己家中。戰爭爆發的第三天,捷克慈善機構就募集了超過1億克朗的公眾捐款,普通人誌願驅車前往斯洛伐克或波蘭與烏克蘭的邊境,分發人道主義援助和提供接送服務。

捷克是最先向烏克蘭提供援助的幾個國家之一,布拉格則是最早舉行聲援集會的幾個城市之一,但這些都沒成為國際媒體的頭條,或許這個中歐小國所能提供的總歸很有限,無論是數量還是影響力,倫敦、柏林和華盛頓作為國際支持的代表才更有分量和說服力。但布拉格人並不在意這些,他們並不是為了媒體關注而伸出援手,他們散發善意僅僅因為理解那種真實和切近的威脅 — 存在危機。

出生在烏克蘭的酷兒記者Maksym Eristavi 目前生活在歐盟區。戰爭爆發後,他在推特上發表的長推也描述了這種微妙的差別,“我在華沙、布拉格或布拉迪斯拉發那種在家裡一樣的感覺,到柏林和阿姆斯特丹就完全疏遠了。東西歐都有許多人誌願、捐款、出席聲援的集會,但出於不同的原因。在西歐這往往是道德信號,緩解參與者看過新聞後的負面感受。我們這一代歐洲年輕人更是如此,他們出現在這裡是因為這是一個“時髦”的理由,就像他們為敘利亞人發聲,卻從未真正為他們發聲。他們還沒有準備好為民主、平等和自由而犧牲自己的生命,他們甚至不願意為之犧牲自己的安逸。現在很難解釋,但當我在華沙或布拉格看著人們的臉時,你知道他們知道,無論他們做什麼。我們對生存威脅有著同樣敏銳的認識。 我們都曾經被佔領過。在這裡,我永遠不會陷入這種窘境:在我們談論針對我的人民的屠殺幾分鐘後,同一個人可以對著一個不相關的趣事大笑,只是為了緩解他們的尷尬和不適,或者穿上我們為烏克蘭人籌款的馬甲自拍,富裕社會的舒適會讓人的同情心變得麻木。”

烏克蘭人在布拉格

捷克和烏克蘭之間的紐帶並不止於歷史創傷,捷克人在日常生活也與烏克蘭人有諸多交集,烏克蘭人是地理和社會生活雙重意義上的“鄰人”。

上世紀90年代初,從烏克蘭來捷克的勞工開始大規模增長。捷克統計局最近的統計結果顯示,捷克境內有超過13萬烏克蘭人,是規模最大的外國人群體,佔外國人口的30%,如果算上烏克蘭裔捷克人則超過20萬,是除主體捷克民族外人數最多的族群。這種存在讓捷克人對烏克蘭人和文化更熟悉、情感上親近。而另一方面,這也為逃離戰爭的烏克蘭人提供了流動的社會網絡,很多人選擇進入捷克是因為有已經生活在這裡的親人和朋友可以投靠,至少有成熟的烏克蘭人社群可以提供情感和生活上的支持。

4月,我在布拉格市場採訪時遇到了43歲的瑪麗安娜。一個月前,她帶著兒媳和小兒子花了22個小時離開烏克蘭,又輾轉來到布拉格。她的母親則因為年事已高,行動不便,選擇留了下來。在今年2月之前,她有體面的工作、富足的生活和幸福的家庭,但突如其來的戰爭打散了一切。但她仍然保持著樂觀,努力在布拉格重新建立起自己的生活。她通過自己的社會關係找到一名雇主,和其她三名同樣來自烏克蘭女性一起經營一輛餐車,為市場里工作的商販提供經濟快捷的簡餐,她們製作故鄉的食物,羅宋湯(Borscht)是最受歡迎的菜。她們的餐車是很現代的黑色,裝飾著藍黃色塊組成的向日葵,都是故鄉的符號。

瑪麗安娜不會英語,也不說捷克語,而我也不會講她的語言,無論是烏克蘭語還是俄語。餐車經理給我們找了76歲的捷克奶奶柯薇塔做翻譯。柯薇塔說俄語,經歷過佔領時期的老一輩捷克人都會說,各類學校都被要求將俄語設置為必修課。她厭惡俄國人,同樣厭惡被佔領的時期。但因緣際會有時候就很有意思,她大概也沒想到自己所痛恨的對象的語言在幾十年後會成為她和另一個流離失所的女人溝通的橋樑。

大概因為在布拉格還沒遇過太多和自己說同種語言的人,瑪麗安娜見到柯薇塔很興奮,她眉飛色舞地衝著柯薇塔講俄語,時不時爆發出一陣陣大笑。柯薇塔把一些關鍵信息用英語轉述給我,更多的時候則是用俄語和瑪麗安娜聊著天。瑪麗安娜翻找自己的手機裡的相片,試圖通過柯薇塔,給我們分享她在烏克蘭的生活,她大兒子的婚禮,她準備的家宴……那些如你我一樣尋常的生活瞬間,人類的歡喜大抵並沒有太大差別。

柯薇塔會出現在這裡成為我們的翻譯,是因為她在四處打聽如何能為逃離烏克蘭難民提供幫助。她的先生7年前因癌症去世,此後她一直獨居,因此想為來到布拉格的烏克蘭母親和孩子們提供住宿,而瑪麗安娜就是她聯繫到的幫助對象。二月以來,柯薇塔一直都很關心戰局的變化。她支持烏克蘭,還是澤連斯基的粉絲。她的臉書頁面上的近期分享幾乎都是烏克蘭有關的新聞或者澤連斯基的演講視頻。我們坐在餐車前聊天時,她很激動地拿出自己的手機,給我看配有英文字幕的澤連斯基在聖索菲亞主教座堂的複活節講話。

她說,澤連斯基是優秀的演說家,他迷人有魅力,他的演講很有力量。

她說,澤連斯基讓她想起哈維爾。

瓦茨拉夫·哈維爾,東歐劇變後第一任捷克斯洛伐克總統,也是捷克知名的作家和劇作家。他和澤連斯基政治道路並不完全,哈維爾作為異見者的無疑更艱難,但兩人都是“跨界”政治素人,同樣以一種戲劇化的方式、意外地登上政治舞台,成為國際焦點。在各自的國家裡,他們都是鼓舞人心的領袖,他們的勇氣和堅定也贏得了各自人民的尊重。 2015年,捷克電視台效仿BBC最偉大的英國人節目製作了最偉大的捷克人(Největší Čech),通過電視投票選出歷史上最偉大的捷克人。在最終的榜單上,哈維爾排第三,在開創中世紀捷克“黃金時代”的查理四世和“祖國之父”托馬斯·馬薩里克之後。

意料之外的愛情故事

布拉格市場之後,我對柯薇塔說很好奇她的個人故事,她的先生是緬甸穆斯林,上世紀60年代來到布拉格。這樣兩個生活在世界不同角落、有著非常不同生活經歷的兩個人的軌跡產生交叉,相愛相伴一生,怎麼能不感慨際遇的神奇?她給了我家裡的地址,邀請我回家吃飯。柯薇塔翻著自己的老照片跟我分享自己的人生故事(點擊音頻聽故事,如果有足夠多人感興趣,我會單獨發一篇),從下午一直講到深夜。

一周後,一個陽光的午後,柯薇塔又約我見了一面。她帶我來了一趟懷舊之旅,去看了她年輕時就讀的學校,她和先生相遇地方。柯薇塔和她的先生在隔窗相對的兩棟建築裡讀書。

“這邊是經濟專業,基本都是女生;那邊是機械專業,都是男生。機械專業的男生在課間就會往我們這邊看。”我們站在一扇通向三棟建築隔出的小天井的鎖著的小門口,她指著左右的建築邊笑邊說。

柯薇塔學校建築的大門正對著圣西里爾和美多德主教座堂(Ss. Cyril and Methodius Cathedral)。 1942年,戈拉茲德主教(Bishop Gorazd of Prague)在教堂的地窖裡藏匿了參與暗殺納粹德國黨衛隊首長萊因哈德·海德里希的“類人猿計劃”的傘兵。因為這樣的歷史淵源,和教堂馬路對面的酒吧命名為傘兵酒吧。柯薇塔說,上世紀70年代,她在這裡讀書時,很多年輕人在這裡喝酒喝酒晚了,男學生都會守在這裡搭訕心儀的女孩子,她和未來的先生也在這裡度過不少時間。

作為懷舊之旅的一部分,她請我在這裡喝了一杯。半個世紀過去了,這個地標還在,周圍的街道和環境也沒太大變化,除了這裡已經不再是受年輕人歡迎的地方,酒吧里幾乎都是老人。她提議四處走走,帶我看看布拉格。我們沿著馬路朝伏爾塔瓦河的方向走去,經過布拉格知名地標建築“跳舞的房子“,她徑直向左轉去,然後在一幢普通的白色建築前停了下來,“這裡是哈維爾的故居。成為總統前,他一直住在這裡。他會沿著河邊散步,經常有人在附近偶遇他。”

存在主義危機

總的來說,我對布拉格這座城市是抱有極大好感的,這種好感並非來自物質層面的滿足和生活的舒適,而是某種熟悉感和情感上的親近。我一直覺得,喜歡一座城市和喜歡一個人人一樣,是很主觀的事情,很大程度上取決於你遇見這座城市的心境和此前的人生經驗,而不是硬性指標。

我因為伊拉斯謨項目來到歐洲,第一年在丹麥的奧胡斯,第二年才是布拉格。丹麥常被稱作“最幸福的國家”、“童話王國”,但我總覺得這個過於烏托邦的地方少了些什麼。我可以理解和欣賞這種井然有序的幸福生活,但同時又深刻認識到我不可能完全融入這種生活,這種氛圍總給我輕飄飄的不真實感。一個人可以出生和成長在這樣的泡泡中是幸運的,但我不是,我見識過苦難、聽過絕望的哭喊,就不能轉過頭去,心安理得地生活在烏托邦裡。於我而言,這種荒謬、混亂、失序才是人間真實,接納這些負面作為自己生活的一部分,並能以積極的方式應對、甚至消解這些負面都是我試圖學習的。我對這些問題的思考在布拉格的城市建築、歷史、社會生活中都能找到對應,這些深層的對話和共鳴聯結我和這座城市的情感紐帶。

1984年,米蘭·昆德拉在《中歐的悲劇》中用“紛亂而破碎”形容捷克的歷史,這主要歸咎於它夾在日耳曼人和俄羅斯人之間的特殊地位,來自西方和東方的力量都試圖將這裡覆蓋。捷克人對自己的處境有清醒的認知:自己的存在隨時可能成為問題,需要用盡全力才能保存住自己的語言和文化。既然無法選擇,只能承受命運。經歷過無數次起義、失敗、淪喪的輪迴後,捷克人發展出令人欽佩的堅強和忍耐的特質。納粹德國吞併捷克後建立了傀儡政權—波希米亞和摩拉維亞保護國,代理總督萊因哈德·海德里希形容捷克人為“笑面虎”和雜草,“當它們感覺到危險時,它們會服從,但它們總是準備再次抬起頭來。”

與布拉格這座城市所面臨的現實威脅相比,我的拉扯更多關於保有作為個體的自主性和思考的獨立性。出生在中國,現在生活在歐洲,這之前在美國生活過七年,東方與西方的力量以一種抽象的形式在我身體裡角力,處理兩者間的衝突是我生活的一部分。在民族主義高漲、全球右轉的今天,這種衝突變得更加真實和激烈。尼日利亞女詩人Ijeoma Umebinyuo詩歌Diaspora Blues裡的那一句“Too foreign for home, too foreign for here. Never enough for both.”很精準地描述了這種夾心餅乾的狀態。

捷克作家伊凡·克里瑪(Ivan Klíma)在文章《布拉格精神》裡寫道,“這個城市物質和精神的象徵中心是差不多有七百年曆史、貫穿東西的石頭大橋。查理大橋是這個城市在歐洲的位置的縮影,至少從這座橋的地基鋪好開始,歐洲的這一半和那一半就一直在互相尋找。東方和西方。同一種文化的兩個分支,卻代表著不同的傳統,歐洲人不同的宗族。“

今天,當我穿行在布拉格街頭,我突然意識到自己和這座城市的命運神奇地重疊了:我站在國家與世界、東方與西方的十字路口,不想被任何一種力量定義,試圖找尋自己的位置,形成自己的聲音。雖然是不同的找尋,但我能正在布拉格的建築和“紛亂而破碎”的歷史中看到自己內心正經歷的掙扎,而在布拉格的韌性中找到慰藉。

尾聲

2022年2月24日上午,我照常去家附近的咖啡館,電車照常行駛,上下車的乘客很自然地形成兩個隊伍,一切井然有序。我要了一杯馥芮白,伴隨著輕快的音樂和咖啡機的轟鳴聲在敲打著電腦鍵盤上,周圍的人也一樣。有一個瞬間,腦海裡響起卡夫卡在1914 年8 月2 日的日記裡寫下的那句“德國對俄羅斯宣戰。下午游泳。”

布拉格是卡夫卡的城市。克里瑪說布拉格人用“卡夫卡式的”這個詞來形容生活的荒謬。一百多年後,同樣在這裡,我也感受到這種荒謬,從不同角度的:不宣而戰是荒謬的,當戰爭發生在不遠處時,繼續維持正常的生活似乎也很荒謬,尤其是當“核”這個威脅被喊出時。我開始像生存主義者一樣考慮是不是該囤點碘片,又研究起冷戰時期的生存指南,一方面覺得自己驚弓之鳥一樣的反應很荒謬,而另一方面生存的本能又試圖說服我這威脅真實而又切近。與此同時,我開始理解起冷戰時布拉格人大規模修建核掩體的偏執和多疑,當然那時捷克斯洛伐克是在鐵幕的東面。

昆德拉用“文化上屬於西方而政治上屬於東方”形容二戰後包括捷克在內的中歐國家的處境。 《中歐的悲劇》的開篇他就引用了1956年11月匈牙利新聞通訊社社長在辦公室被俄國人的砲火夷平前發出的最後一條快訊,“我們將為匈牙利和歐洲而死。”他認為,那時的捷克和匈牙利是“被綁架、被放逐、被洗腦,但是仍舊堅持捍衛自身之認同的西方。”

這一次捷克屬於西方,但仍是艱難的選擇,仍然要承受自身的命運,前些日子國內已經爆發了針對高漲的能源價格和通脹的抗議。捷克的未來充滿未知數,保持生存仍然是緊急而迫切的問題。 2022年10月6日,來自歐洲44個國家的領導人正在布拉格出席峰會,啟動了促進歐洲大陸的安全和經濟繁榮的"歐洲政治共同體",暗合了昆德拉說的“中歐的命運預示歐洲總體的命運”。

1956年,布達佩斯;2022年,布拉格。

— END —

VITA ACTIVA

即使在黑暗時代,我們仍有權期待某些火光。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!